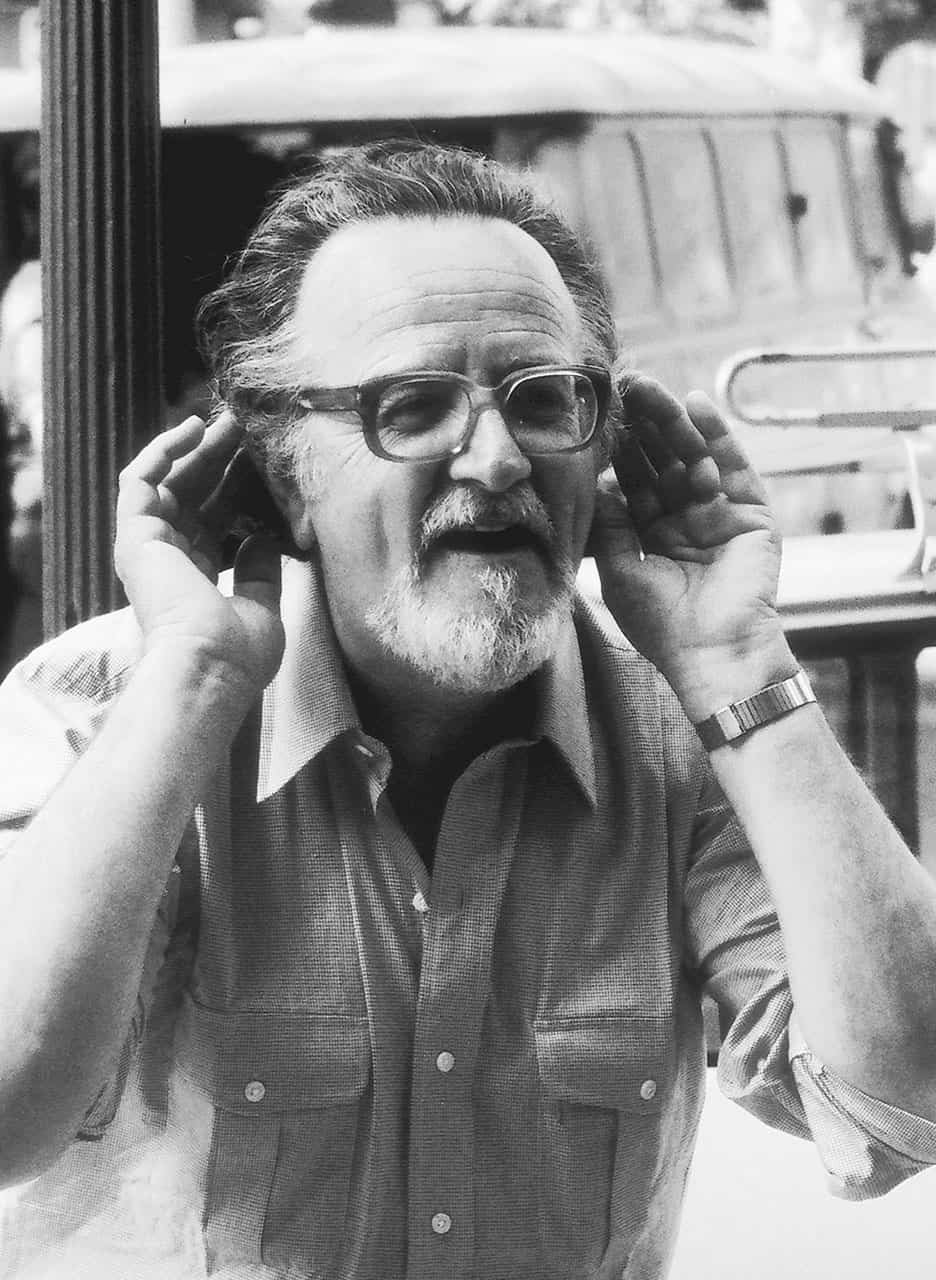

Tiempo de lectura: 5 minutosEn la narración de un crimen, más que en el entramado de presuntos culpables, el enigma está en las causas. Eso lo sabía bien el escritor y periodista argentino Rodolfo Walsh (Río Negro, Argentina 1927-1977), quien dedicó la mayor parte de su vida y obra a develar estas motivaciones, a través de la literatura policial y el periodismo de acción.

El 5 de abril de 1937, tras una fuerte crisis económica en la familia, su padre lo llevó junto a uno de sus cuatro hermanos a la Capilla del Señor, un colegio irlandés para niños huérfanos y pobres. Cada noche, Walsh recibía de las monjas un plato de zinc con un repugnante montículo de sémola. Después de cien noches enfundado en su guardapolvo gris, Rodolfo pasó cinco días en huelga de hambre hasta recibir un caldo desabrido con una papa. Esa huelga fue el primer encuentro de Walsh con la protesta y su vínculo con los desgraciados y el poder.

Su padre, que los visitaba esporádicamente en el colegio, les hablaba del River y de la política radical que profesaba. “La primera mala palabra que aprendí en casa fue uriburu”, dice una citada frase de Walsh. En esas visitas, Rodolfo aprendió a leer en los gestos de su padre los motivos que lo pusieron en ese colegio: el hambre y el desempleo. Sin embargo, su destino cambió. Entre 1938 y 1940 Walsh se mudó al Instituto Fahy de Moreno, un colegio de curas irlandeses. Esos años viviendo entre los polos de las promesas eclesiásticas y la realidad argentina, lo llevaron a llenar sus libretas de anotaciones, y en 1964 a comenzar su serie de cuentos sobre los irlandeses, relatos con grandes pronunciamientos políticos.

Tiempo después, a los 17 años, Walsh comenzó a trabajar en la editorial Hachette, donde fungía como corrector de pruebas de imprenta, antologador y traductor. En 1950, decidió entrar a un concurso de cuento organizado por la revista Vea y Lea y la editorial Emecé, con un relato policial llamado “Las tres noches de Isaías Bloom”, escrito bajo el pseudónimo de Simbad. Un jurado, compuesto por Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Leónidas Barletta, le otorgó la mención honorífica. A partir de 1951 comenzó a publicar con mayor frecuencia relatos policiales en las revistas Leoplán, Panorama y Vea y Lea. Ambos trabajos ejercitaron en Rodolfo Walsh algo fundamental para su escritura en el futuro: la sospecha. Así, el autor –como su personaje Daniel Hernández– empezó a desarrollar su capacidad detectivesca gracias a su trabajo diario de minuciosa observación y lectura. Siendo un corrector hábil, aprendió a leer de la forma más aguda: con suspicacia y malicia.

CONTINUAR LEYENDO

Walsh escribía donde pudiera: en libretas de notas, en las contratapas de los libros, en hojas mecanografiadas. Lo hacía con premura. Tachaba y puntuaba cuando quería. Hacía notas al margen. Rayaba. Escribe por espasmos. Era capaz de sostener varios planos narrativos al bocetar un relato y diferenciarlos con paréntesis. Esta aceleración contrasta con la calma que le exigía otra pasión relacionada a la escritura: el ajedrez. Walsh, como sus personajes, usaba el juego para imaginar, aprender tramas, prospectar enigmas, concatenar posibilidades y hallar causas perdidas. Fue este tablero y la turbulenta lectura de autores como Prosper Mérimée, Poe, Borges, Dunsany, Pio Baroja, Su Zhe o Andreiev, entre muchísimos otros, lo que lo llevó a entender algo que mostraría muy claramente en su obra: lo demasiado razonable genera dudas. Lo demasiado evidente es engañoso. No hay que confundir lo posible con lo probable.

Este aprendizaje cayó con todo su peso durante un juego de ajedrez una noche del verano de 1956 en un café de La Plata. En ese lugar, seis meses antes, Walsh había vivido el estallido de la sublevación de Valle y Tanco, un levantamiento sofocado rápida e ilegalmente, que pretendía rebelarse contra el gobierno de facto que había destituido a Perón en 1955. El acallamiento implicó muchas muertes, entre ellas, las que formaron parte de una masacre sucedida antes de la entrada en vigor de la ley marcial. Mientras Walsh jugaba una partida de ajedrez y hablaba de Keres o Nimzovitch, alguien a su lado le dijo lo imposible: “Hay un fusilado que vive”. Erizado de improbabilidades –como describe ese momento el propio Walsh– emprendió la búsqueda de las mejillas agujereadas por las balas del sobreviviente Juan Carlos Livraga, su historia y la de los muertos vivientes de un crimen de Estado lleno de vacíos inexplicables. Comenzó entonces la escritura y reescritura de Operación Masacre y un nuevo momento para la literatura argentina: el periodismo de acción, un enfrentamiento directo e inmediato de la máquina de escribir contra la picana eléctrica. Bajo el título Un libro que no encuentra editor, Walsh comenzó a publicar Operación Masacre en pequeñas entregas en el semanario Mayoría. A partir de este proceso, la militancia de Rodolfo Walsh sería cada vez más severa en una Argentina atrapada en un terrorismo cada vez más implacable.

En octubre de 1967, entre la segunda y la tercera edición de Operación Masacre, Jorge Álvarez, editor de Walsh, le dio un salario para escribir una novela que empezó a planear pero ese mismo año abandonó el proyecto. ¿Por qué entonces no escribió una novela? –le preguntaron en una entrevista publicada en Siete días (1969)–: “De alguna manera, una novela sería algo así como una representación de los hechos, y yo prefiero su simple presentación (…) en este momento me inspira grandes nostalgias. Volver a ello no depende de mí sino del mundo exterior”, responde. Walsh hizo a un lado su pacto con Álvarez para dirigir el diario de la CGTA (la Central Obrera Rebelde) y dedicarse a los fusilados y otras víctimas del horror en busca de justicia. Su compromiso con la investigación y una escritura con fines políticos y de denuncia se enraizó definitivamente.

Existe una posición en el ajedrez conocida como Zugzwang en la que un jugador, sin importar qué movimiento haga, está condenado a empeorar su destino en en la movida siguiente. Eso aparentaba ser Operación Masacre, y otras obras de Walsh, para los asesinos. Su investigación sobre los fusilados en junio del 56, ¿Quién mató a Rosendo? (1969) y Caso Satanowsky (1973) parecían exigir justicia sin posible escape. A pesar de todo, el poder tiró el tablero y fingió demencia. Las luchas por la rectificación y la justicia fracasaron. El plato de sémola siguió llegando por las noches. “Los muertos, bien muertos; y los asesinos, probados, pero sueltos”, escribe Walsh.

Lo que puso el punto final al violento oficio de Rodolfo Walsh fue su Carta abierta de un escritor a la Junta Militar, una grave denuncia de los crímenes de estado firmada con su nombre y código de identificación. Esta carta se envió a un sinnúmero de diarios locales y corresponsales de diarios extranjeros un día antes de su desaparición. Los oficiales que irrumpieron en su domicilio en San Vicente, el 25 de marzo de 1977 también intentaron desaparecer sus bocetos, archivos, bitácoras y diarios. Pero Walsh enseñó a sus lectores a buscar las causas perdidas, a revisar las pruebas, considerar la trama de lo imposible y señalar los vacíos; por eso, a lo largo de más de cuarenta años desde su asesinato, seguimos pensando, buscando y dudando de lo razonable para atender su literatura, que es de acuerdo con él, lo mismo que la vida. Su desaparición, la pérdida de sus papeles personales y sus obras mantenidas, condensan una máxima de su trabajo: lo más importante de encontrar en una historia es lo que no se dice.