Mauricio Rocha es una de las voces más importantes de la arquitectura en México. Su trabajo al frente del Taller que dirige junto a su socia Gabriela Carrillo abandera una arquitectura de fuerte compromiso social a través de espacios que invitan a la reflexión y no al espectáculo.

Era 1969 y sus padres organizaron en casa una tremenda fiesta por la llegada del hombre a la luna. Ahí estuvieron el artista Felipe Ehrenberg, el actor y cineasta Alfredo Joskowicz, y es difícil saber quién más, pues ninguno de los hermanos Rocha Iturbide —Manuel, Claudia y Mauricio— tenían edad para entender qué estaba pasando y, como era de esperarse, los mandaron a dormir temprano. Se rumora que fue una noche legendaria, en la que hubo de todo un poco.

Manuel, el mayor, iba en primero de primaria y empezaba a leer. A la mañana siguiente, ya listo para la escuela, descubrió las huellas de la resaca en las paredes. Había dibujos de la luna y frases escritas para ella. Algunas de tinte político, otras más poéticas. Él trataba de leerlas para poner a prueba su recién adquirida habilidad, pero no se preocupó demasiado por interpretarlas. Después de todo, aquella no debió ser una noche tan extraña en su familia.

Por esos años, su madre, Graciela Iturbide Guerra, los dejaba en la escuela por la mañana y luego se iba al estudio del fotógrafo Manuel Álvarez Bravo, para quien trabajaba como asistente. Después pasaba por ellos y los llevaba a casa, en la colonia Irrigación, antes de irse de nuevo, esta vez a estudiar, pues era alumna de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM.

Mientras tanto, su padre, Manuel Rocha Díaz, se abría camino como arquitecto y pocos años después ganaría un concurso para hacer el Club de Golf Bellavista, y de 1973 a 1980, se encargó del proyecto de la Cineteca Nacional.

Los niños iban a una escuela abierta, diseñada por una generación de padres que participaron en el movimiento estudiantil de 1968 y que querían romper con el mundo burgués de finales de los sesenta, por lo que abrieron para sus hijos una opción educativa más libre, humanista y con una ideología de izquierda. Los niños del colegio Cipactli rompían piñatas de Nixon, Pinochet y Franco, y cantaban de memoria “La Internacional”, himno del comunismo y el movimiento obrero, pues era también el de su escuela.

Entre los amigos de la infancia y adolescencia de los Rocha, estaba Gabriel Orozco, los hermanos Emilio, Mauricio y Claudette Maillé, el cineasta Juan Carlos Rulfo, el músico Javier Ortiz, y Lázaro y Cuauhtémoc Cárdenas Batel. De ese grupo de chicos que hacían prácticas en comunidades indígenas que les ayudaron a comprender el México profundo, saldría una generación de artistas y gestores que durante años marcarían la vanguardia de la producción cultural en el país.

{{ linea }}

Era 22 de agosto de 2019. En la entrada del Teatro Carlos Lazo, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, había una fila de estudiantes que daba la vuelta a un patio y seguía varios metros en línea recta sobre uno de los pasillos de entrada. Días antes se había anunciado la conferencia magistral de Mauricio Rocha Iturbide y Gabriela Carrillo, recientemente galardonados con la Medalla de Oro de la Academia de Arquitectura de Francia, uno de los reconocimientos más importantes para el gremio a nivel mundial.

Una vez dentro y ante butacas repletas, el joven maestro de ceremonias los presentó con una breve semblanza:

“Mauricio Rocha, nacido en 1965, es socio fundador del Taller Rocha + Carrillo y egresado del Taller Max Cetto de esta facultad de arquitectura. Es miembro de la Academia de Artes y jurado vitaliciode la Beca Marcelo Zambrano”.

“Gabriela Carrillo, nacida en 1978, se unió al estudio en 2001 y en 2012 se asoció con Rocha. También es egresada de la facultad, del taller Jorge González Reyna. Actualmente es académica y profesora de esta institución, y fue nombrada Arquitecta del Año por Architectural Review en 2017”.

El despacho que encabezan, fundado en 1991, ha recibido múltiples medallas de oro y plata en bienales de arquitectura mexicana e internacionales, como la Iberoamericana y la Panamericana. Recibieron también el reconocimiento Emerging Voices que otorga la Architectural League de Nueva York a ocho firmas del continente americano; asimismo, forman parte de los treinta arquitectos del BSI Swiss Architectural Award y algunos de sus proyectos están en la colección del Centre Pompidou en París, Francia.

“Para nosotros, es profundamente emotivo estar aquí porque somos locales”, dijo Rocha una vez que pararon los aplausos. “Sin duda, este premio se lo ganó la UNAM”. Y otra vez, aplausos.

“Hay tres lugares de alta democracia en este país: uno es Chapultepec; dos, cualquier estadio de futbol; y tres, esta escuela. Aquí todos tenemos los mismos derechos, vengamos de donde vengamos, seamos quien seamos. Para nosotros es el foro más importante, es nuestra casa”, dijo Gabriela Carrillo antes de dedicar el primer slide de la presentación a hacer un pequeño homenaje a todas las personas que pasaron por el Taller desde su fundación, y a enfatizar que lo más importante que han desarrollado durante todo ese tiempo es una manera de pensar. Una obra etérea que se ha esculpido a lo largo del tiempo entre procesos. Sin soluciones fáciles.

La conferencia recorrió más de tres décadas de trabajo que iniciaron con las primeras intervenciones artísticas de un muy joven Mauricio Rocha, en un momento en el que aún no estaba seguro de querer ser arquitecto. Fue así, a través de su trabajo efímero, que Gabriela descubrió a su futuro socio.

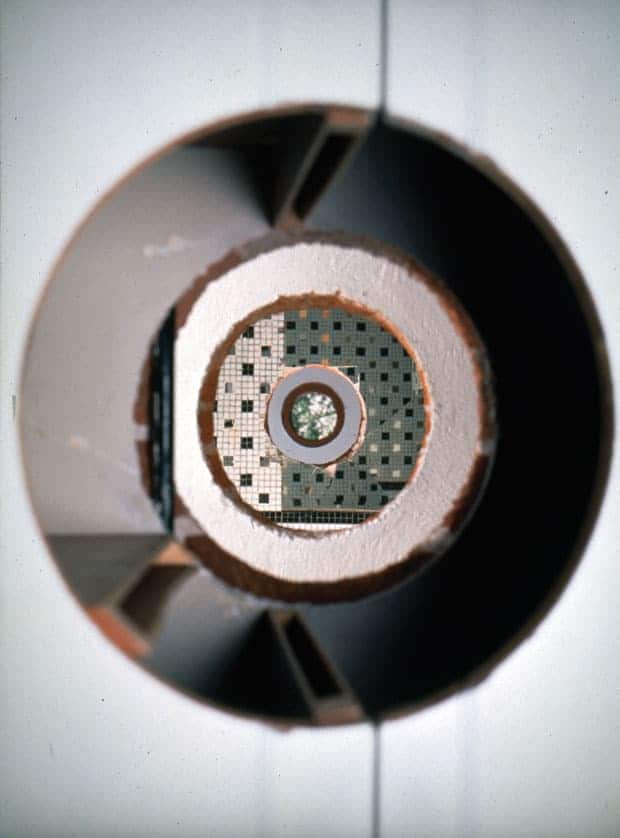

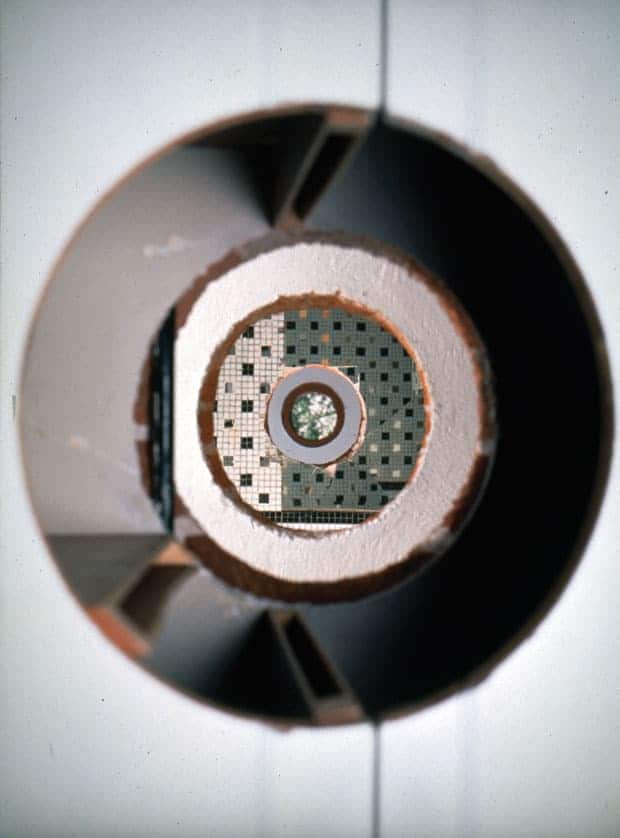

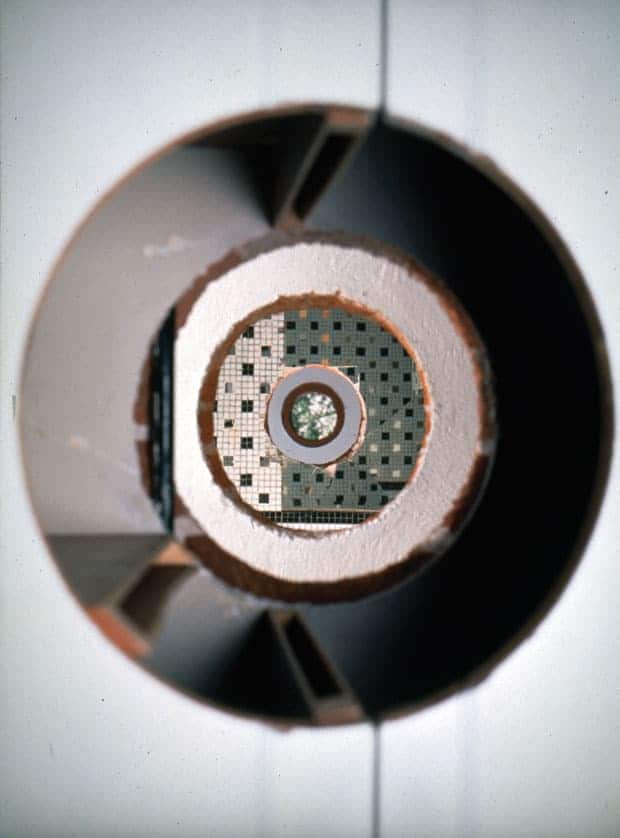

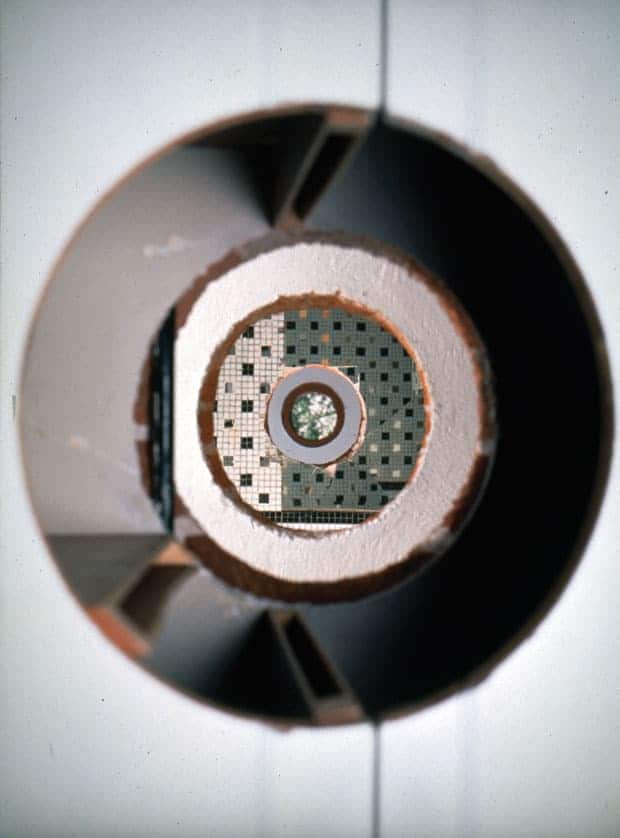

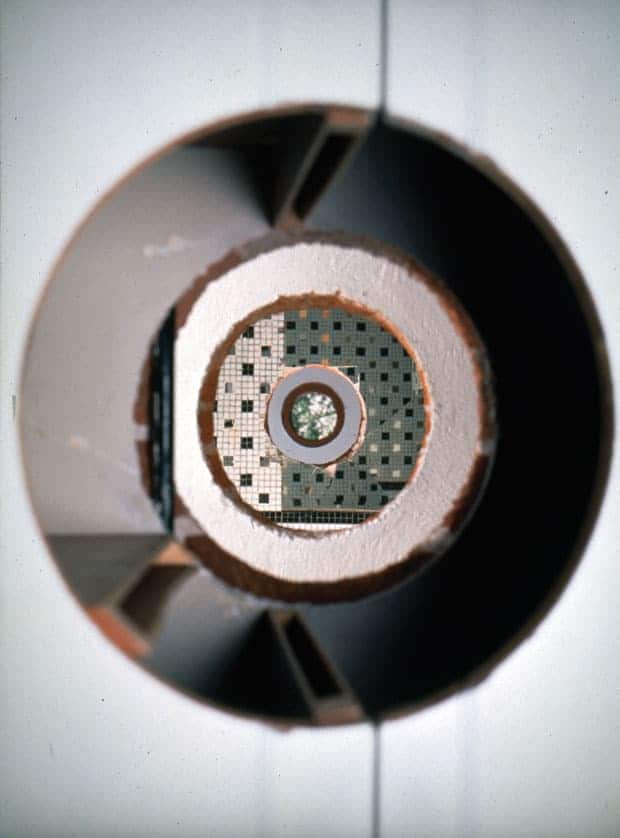

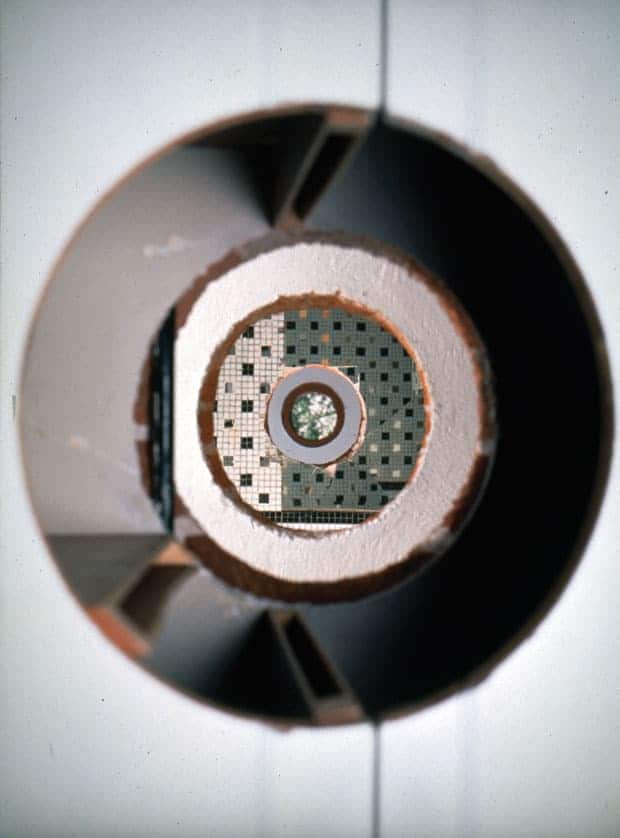

“Esta pieza es para mí un ejemplo que habla de la forma en que pensamos en la oficina que dirigimos”, dijo al mostrar una fotografía de 1996 con la fachada de una casa porfiriana, la Galería de Arte Contemporáneo en la colonia Roma. A simple vista, la intervención es casi imperceptible, una perforación circular de unos 45 centímetros de diámetro sobre el muro frontal. Sin embargo, al entrar se descubre que ése y los siete muros consecutivos de la galería habían sido perforados exactamente en la misma dirección, construyendo así una línea diagonal de fuga que atravesaba completamente la casa, pasando por un baño, una escalera, una puerta y todo tipo de habitaciones, lo que resignificaba de inmediato cada espacio en lo individual y en su conjunto. Además, conectaba dos árboles que no se habían visto jamás y que ahora podían mirarse uno al otro a través de este agujero repetitivo que lo cambió todo: desde el flujo del viento hasta potenciales dinámicas de vida, a partir de un gesto mínimo de consecuencias brillantes.

Un antecedente de esta intervención es la que hizo Rocha un año antes, en 1995, en un caserón neoclásico de la calle de Maestranza, en Guadalajara. Ese mismo año, Rocha exhibió en La Panadería un registro fotográfico de esa sustracción escultórica, que en palabras del curador y crítico de arte Osvaldo Sánchez: “Viola todo culto a la seguridad del muro”, a través de “un cañonazo zen”, en diálogo con el legado de Gordon Matta-Clark.

Sin embargo, sus primeras intervenciones en el mundo del arte venían de tiempo atrás, cuando apenas rondaba los veinte años de edad. En 1987 participó en la Bienal de Espacios del Museo de Arte Moderno, como parte de una convocatoria para cuarenta voces plásticas bajo un concepto amplísimo: el espacio. En un artículo publicado en enero de ese año, por Luis Carlos Emerich, se describe aquel ejercicio como un momento efímero donde el museo se “mostró vivo”, abriéndole paso a lo contemporáneo: “... a la diversidad de conceptos, ricos y pobres, de jóvenes creadores mexicanos, donde lo único que podría generalizarse es la multiplicidad de signos recogidos o activados del malestar nacional y su antítesis (no antídoto) plástica productora, al menos, de una esperanza”.

A un par de años del devastador sismo de 1985, en una obra conjunta, Mauricio Maillé, Gabriel Orozco y Mauricio Rocha apuntalaron, como todos aquellos edificios que seguían en riesgo de derrumbarse, la sala del museo. El gesto, agresivo en su montaje de postes de piso a techo, polines, clavos y cuñas de madera, funcionó como un poderoso símbolo que traía la sacudida social y emocional de regreso para convertirla en un comentario sobre las instituciones culturales y su escasa voluntad de renovación, aún ante la crisis. El proyecto, provocador e incisivo, se llevó el primer premio.

En 1993, Rocha participó también en una exposición colectiva organizada en una casa abandonada en Temístocles 44, en Polanco. Al explorar el espacio para decidir cuál sería su intervención, descubrió un arco sin función estructural y decidió evidenciarlo derrumbando sus costados. El rol ornamental y cosmético del arco y su relieve dorado quedaron expuestos en otro gesto de sustracción que desnudó la arquitectura para discutirla, de un modo tan sutil que pasó inadvertido para muchos. En su reseña para la revista Poliéster, Kurt Hollander escribió: “Estos artistas se convierten en obreros de la (de)construcción, utilizando martillos, piquetas y bulldozers en lugar de pinceles. [...] En contra de la práctica normal de contribuir con algo nuevo, algo original, hacen una incisión crítica, un desprendimiento y una revelación”.

A Rocha le emocionaba de igual manera hacer un edificio que un agujero en la pared; le interesaba romper las líneas entre disciplinas, tensar los límites y profanar los espacios.

“Era muy difícil entrar a los museos en esa época, muy, muy difícil. Pero por eso mismo no nos podíamos quedar en el plano de las instituciones. Fue muy divertido creer que se pueden hacer las cosas por encima de uno mismo. Por encima del permiso, del presupuesto o de este conocimiento estereotipado”, dice el curador y crítico de arte, Guillermo Santamarina, quien colaboró con Rocha siendo muy joven y ha seguido su carrera desde entonces. “Mauricio se ha relacionado siempre con los espacios de forma muy respetuosa, por eso siempre va ganando; no se repite y no lo podemos adivinar”.

Otra línea de análisis que exploró en este periodo fue la posibilidad de habitar e interactuar con el vacío. Ejemplo de ello es la escultura transitable que construyó al interior de otra, en 1996, la Torre de los Vientos, que el uruguayo Gonzalo Fonseca hizo en 1968 como parte de la Ruta de la Amistad. La Torre de los Vientos es una escultura habitable con forma de cono trunco, en cuya cima hay un domo que permite la entrada de la luz natural. Rocha diseñó una cimbra escalonada en forma de espiral que permitió a los visitantes transitar el vacío hasta el punto más alto para observar la ciudad a través del domo. La pieza, fotografiada de abajo hacia arriba, era un bellísimo caracol de luces y sombras que, construida con madera prestada, borraba los límites entre escultura y arquitectura, atravesando ambas disciplinas con una experiencia tan fuera de lo común, como ascender en el vacío por el simple deleite de hacerlo.

Partiendo de esa misma intención y valiéndose de su obsesión con las cimbras, intervino en más de una ocasión el Museo Ex Teresa Arte Contemporáneo, mediante estructuras transitables que permitieron al visitante interactuar en distintos ángulos y alturas con ese espacio tan particular, frío, húmedo, cavernario, espiritual, un tanto embrujado y chueco, que parece estar siempre a punto de caerse y, sin embargo, lo ha sobrevivido todo y nos convence siempre de volver a entrar en su aura extraña. En el ejercicio más reciente, inaugurado a finales de 2018, la estructura diseñada por Rocha fue parte de una instalación sonora curada por su hermano, el artista Manuel Rocha, quien, como era de esperarse, no sólo es un gran músico y artista sonoro, sino uno que entiende como pocos la relación entre sonido y arquitectura.

{{ linea }}

En 1970, muy poco después de la llegada del hombre a la luna, Mauricio Rocha, de cinco años, perdió a su hermana de seis, quien murió de forma inesperada. La familia completa se llenó de dolor. Dicen que un golpe así, o une más, o separa. En este caso, la pequeña se llevó junto con su corta vida la cohesión familiar y un año más tarde, Manuel Rocha y Graciela Iturbide decidieron divorciarse. “No me llevaron al funeral, me dijeron que se fue como un angelito. Yo me había peleado con ella dos días antes y me quedé con sentimiento de culpa”, recuerda Mauricio.

Su padre se mudó a la Zona Rosa, donde construyó otro círculo intelectual. Sus amigos se reunían ahí cerca, en el Mesón del Perro Andaluz. Entre ellos estaba el director de teatro José Luis Ibáñez y de pronto aparecía también el pintor José Luis Cuevas. Su departamento era el de un típico hombre soltero, medio vacío y con un refrigerador que a duras penas tenía Coca Cola y sardinas. Tiempo después se mudaron a Miguel Ángel de Quevedo, en 1973. En esa casa es donde Mauricio tiene hasta hoy su taller de arquitectura.

“Yo veía a mi papá muy diferente que a mi mamá, con su saquito de gamuza y su apoyo al PRI. Sin embargo, en la parte humana era muy abierto, apasionado y gran consejero. Leía a Borges, le encantaba Tarkovski y siempre nos llevaba al cine. Tenía un mundo intelectual muy rico”, recuerda. “Pero mi mamá fue mucho más radical. Nos llevó a Panamá a conocer a Omar Torrijos sabiendo que él no estaba de acuerdo; recibía en casa tanto a Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, como a miembros del partido comunista que buscaban dónde esconderse, entre ellos a un campesino al que le faltaba un dedo. Y no le gusta que cuente esto, pero a veces nos mandaba a comer con nuestros amigos porque en casa no había nada. Ella se la jugó con todo”.

En el hogar de su madre aparecían también cada tanto personajes como Sebastião Salgado o Josef Koudelka, y Mauricio y sus amigos aprovechaban cada oportunidad para escucharlos discutir todos los temas que caben en mentes de ese tamaño. Esos fueron los verdaderos lujos de su infancia y adolescencia.

Años después, alrededor de los 18, inició un tratamiento de psicoanálisis. Como dicta la tradición, le preguntaron por qué estaba ahí. Él respondió que no sabía qué estudiar, que tenía broncas con las chicas, que sus padres se habían divorciado y que se había muerto su hermana, pero que ya lo había superado. “A la mitad del proceso empecé a sentir mucho miedo a la muerte y me puse a ver fotos para recordarla. Un día mi papá me preguntó quién era esa niña. Yo le dije, ‘¡Papá, es Claudia!’, y se soltó a llorar, porque él lo había evadido mucho tiempo, a diferencia de mi mamá, que lo encaró y se fue a fotografiar la muerte y los pájaros, a estar sola con la cámara y el espacio. Yo creo que la fotografía la salvó”, comparte sentado en una larga mesa de madera en el estudio que le diseñó a su madre en 2017, y que recientemente ganó el Brick Building Award en Viena.

El estudio es una espléndida casa de tres plantas y una terraza construida enteramente en ladrillo, cuyos muros externos funcionan a modo de celosía, dejando entrar la luz natural de un modo casi espiritual. Es la arquitectura de un hijo puesta al servicio de la memoria y el modo de mirar y de existir de su madre, la fotógrafa más reconocida de México. Cada espacio está repleto de libros, imágenes, pequeños altares para sus héroes y seres queridos, plantas rebosantes de vida, cientos de objetos recolectados en innumerables viajes, y hasta la piedra más triste del mundo está ubicada en un sitio tan perfecto que más bien parece destino.

“Tras el divorcio, cuando mi mamá estaba en su casa, ahora en Barranca del Muerto, yo la veía fumando, escuchando música y viendo al infinito, sin hacer nada”. En ese momento, para ella, y por vía sanguínea para sus hijos, fue muy importante el apoyo de Manuel Álvarez Bravo y su mundo profundo. “Él fue su gran maestro y le enseñó la importancia del tiempo, la paciencia y la observación, que llevan a tomar apenas cuatro fotos cada fin de semana. En los días restantes, lo que importaba era leer, pensar, escuchar y platicar con la gente que le importaba; una manera de comportarse ante la creación, partiendo de la reflexión y de la ética de un mundo interior”.

{{ linea }}

Aunque viene de una familia sin arquitectos, desde la secundaria Gabriela Carrillo estuvo segura de que ella sería la primera. Su padre es ingeniero geólogo y en su determinación algo tuvo que ver, quizás, el que lo haya visto trabajando en su oficina llena de dibujantes y fotos aéreas, mucho antes de que existiera Google Maps. De niña vivió en la Villa Olímpica, una unidad habitacional diseñada para los Juegos Olímpicos de 1968 bajo el gobierno del sombrío Gustavo Díaz Ordaz. A ella siempre le parecieron edificios fantásticos y se imaginaba interviniendo sus azoteas.

A los 19 años fue una de los cinco estudiantes seleccionados a través del área de vinculación de la UNAM para desarrollar la segunda etapa del Tribunal Federal Electoral. Desde entonces, no paró de trabajar. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México participó en el corredor del Centro Histórico a la Fuente de Petróleos, que incluyó la remodelación del Paseo de La Reforma, además del plan maestro del Instituto de Ingeniería, entre otras cosas.

En 2001 empezó a trabajar con Mauricio Rocha en el Taller, que hoy tiene un enorme grafiti morado en la fachada que han decidido no combatir, dejar ser. Ella tenía 23 años. “Me interesaba mucho la obra pública y la manera de ver de Rocha. Cuando yo entré aquí trabajábamos en la covacha y éramos once. Yo era la más chiquita y la única mujer. Teníamos un súper jefe de taller que era Arturo Mera y me enamoré de la oficina”, dice sonriendo.

Tiempo después ganó una beca de Conacyt para estudiar una maestría. Ella quería irse a Italia, pero se la ofrecieron con la condición de que estudiara en Róterdam o en Oxford. Mauricio la convenció de quedarse a trabajar y la maestría nunca le hizo falta. Hoy, además de ser profesora en su alma mater, imparte, junto a Loreta Castro, el curso “Manifestos for Building the Utopia” para estudiantes de posgrado en la Universidad de Harvard. El reto para sus alumnos es entender la crisis como una oportunidad y partir de la escasez, los problemas sociales, el cambio climático, la contaminación extrema, los sismos y otras catástrofes naturales para imaginar soluciones.

Su llegada al Taller, 18 años atrás, coincidió con el desarrollo de una serie de proyectos públicos en Milpa Alta, una de las delegaciones con más carencias en la ciudad. Ahí no llega el metro, ni el Metrobús, ni el tren ligero. No hay una sola universidad, cine, teatro ni centro comercial, y de sus 156 mil habitantes, más del veinte por ciento son indígenas nahuas. Ahí, a más de dos horas del centro de la ciudad, se concentra el mayor índice de pobreza de la capital del país.

El Taller Rocha + Carrillo diseñó ahí, entre otros edificios públicos, el mercado en San Pablo Oztotepec, con el que ganaron la Medalla de Oro en la VIII Bienal de Arquitectura en México.

Entender las problemáticas sociales que rodean cada proyecto toma tiempo, por lo que había que conocer las necesidades de los vendedores. “Tu cliente no es el delegado, tu cliente es la gente que lo va a usar, así que había que hablar con los líderes del comité, que eran el pollero y el carnicero”, recuerda. “Cuando te dicen que lo único que esperan es que a su puesto no se lo lleve el viento, empiezas a entender necesidades reales y dices, ‘wow, y yo preocupándome por la arquitectura contemporánea y por replicar la línea de los volcanes…’”.

Tras escuchar a los locatarios, diseñaron soluciones. Para evitar que el sol dañe la mercancía de los puestos, el mercado tiene persianas metálicas en las fachadas sur y poniente, que permiten el paso de la luz indirecta y la ventilación, pero no del calor. Los materiales se eligieron por su bajo costo y velocidad de construcción y cada uno de los locales puede modificarse según las necesidades del vendedor. El interior del edificio, discreto, funcional y democrático, deja el protagonismo y el colorido en manos de la fruta, las verduras, los dulces y las piñatas que se venden ahí dentro. Desde el exterior, el mercado dialoga con la topografía del lugar mediante techos de lámina de acero de alturas variables que, al interior, abren márgenes para la entrada de luz natural, y hacia fuera emulan y homenajean las lonas que utilizan los mercados ambulantes en México, y la arquitectura informal de la zona, que resuelve mucho con poco y sin arquitectos.

“En la inauguración un chavito, sin saber quién era yo, me regaló una liga de pelo y me dijo casi llorando que estaba muy feliz porque les acababan de regalar un espacio fantástico. Y por primera vez dije: ‘¡De esto va mi chamba!’. Ésas son las oportunidades que tenemos en países que están en crisis todo el tiempo y así hemos construido gran parte de los conceptos de la arquitectura que hacemos”.

Gabriela tiene pegado sobre el muro de su oficina un dibujo que hizo con Rocha cuando concursaron para diseñar el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano y que ganaron Javier Sánchez y Aisha Ballesteros. Lo conserva porque le recuerda un gran momento en su dinámica de trabajo. En esa ocasión, ella no pudo ir al sitio, pero él volvió a contárselo. Le dijo que era un terreno esquinado con un gran jardín, pero que la calle era muy fea. Estando ahí, él se imaginó haciendo algo con barro. Ella acababa de ir a Puerto Rico y le vino a la mente hacer un fuerte, algo como El Morro de San Juan. Sobre la mesa empezaron a trazar ese fuerte imaginario, rojizo como el color del barro, que contenía un oasis; se preguntaban cómo iba a entrar la luz y por dónde correría el apantle. Junto al dibujo, Gabriela iba apuntando las referencias que se les ocurrían: el huerto de una iglesia, el plano de Roma de Nolli, el Jardín Borda, las albercas de Álvaro Siza o las termas de Caracalla: “... y de repente nos perdíamos, hablando de ‘El Triste’, de José José, yo con vino, él con tequila. Era el paraíso”.

{{ linea }}

En la UNAM, a Rocha le decían el “mil dudas”, porque seguía confundido entre todas las disciplinas que le interesaban. Por la misma razón que admiraba el trabajo de Luis Barragán, estaba fascinado con el cine de Tarkovski y su exploración del tiempo, la luz y las atmósferas, así que en el segundo año de la carrera hizo el examen para entrar al Centro de Capacitación Cinematográfica. De cien aplicantes quedó en segundo lugar y lo aceptaron, pero decidió terminar primero lo que había empezado ya. Sin embargo, siguió explorando la fotografía, y empezaron a invitarlo a exponer. Su carrera universitaria se alargó a seis o siete años, porque cada tanto iba con su madre a Europa o Nueva York a tomar fotos y admiraba mucho el trabajo de Eniac Martínez, a quien tiempo después le construiría una casa.

Por fortuna, en la facultad se encontró como maestro a Humberto Ricalde, gran crítico, historiador y teórico de la arquitectura, a quien no le gustaba ninguna de esas etiquetas. Con él hablaba de cine, de libros, de teatro y de lo que fuera. Era un hombre que desbordaba conocimiento fuera de la arquitectura. Gracias a él entendió que nada de lo que le interesaba estaba peleado con la disciplina y que la riqueza de su mundo cultural sería años más tarde una de sus más grandes fortalezas.

—A ver, cabrón. ¿Cómo se define un maestro? —le preguntó muchos años después.

—¿Cómo? —le regresó Rocha la pregunta.

—Un maestro es el que te cambia la vida —respondió. Y así como su madre reconoce en Álvarez Bravo a su gran maestro, Ricalde lo fue para él.

Fue así que el estudiante encontró la forma de ser arquitecto a su manera. “En la UNAM, cada taller tiene que ver con posturas políticas y percepciones éticas de la disciplina. Hay talleres muy sociales a los que no les interesa la parte creativa, no piensan leer las vanguardias artísticas del siglo xx. Hay otros a los que sólo les interesa hacer clubes de golf y de yates. El Max Cetto era un punto medio y a su taller llegaron muchos intelectuales con visión política y estética”, explica. “A mí me parece estúpida la discusión de si la arquitectura es o no arte: cualquier condición creativa lo es, pero depende de cada quien. Lo que realmente importa es el contenido y qué tienes que decir a través de ella. Yo he podido nadar como pez en el agua en la arquitectura, pero me incomoda mi gremio porque es conservador y comercial. Pesa mucho el dinero y no hay compromiso social ni le dan importancia al proceso creativo. Hacen despachos, edificios, y los venden, pero la mayoría no hablan de espacios, experiencias, tránsitos”.

Durante sus años universitarios iba los jueves con sus amigos al Bar 9, porque ésa era la noche buga y había barra libre de nueve a once. “A Mauricio le decían ‘El Sugus’ por el comercial que los anunciaba como ‘el sabor de la amistad’. Él tiene amigos en todos lados y de todo tipo. Es rollero, desmadroso y ligador, no como yo que siempre tenía que esperar a que me ligaran”, dice Manuel, el mayor de los Rocha, que en ese tiempo tenía una banda junto con “El Chivo” Lubezki, mientras que Alejandro González Iñárritu comenzaba a ser locutor de radio. No estaban conscientes de que serían un generación de grandes artistas, pero “no éramos como los millennials que les vale madre el mundo. Nosotros queríamos conquistarlo”, dice Mauricio.

“Éramos un grupo muy libre, muy hippie, muy colaborativo. No había espacios para exponer, así que buscábamos aliados con quien platicar y armar un proyecto independiente”, recuerda el artista Damián Ortega, haciendo una pausa en su trabajo de estudio, entre esculturas de papel maché y costales que cuelgan del techo. “Había mucha curiosidad por lo que hacía Mau, porque transitaba entre mundos. Él no tiene la visión del típico arquitecto que te invita a decorar su casa con un cuadro. Te invita al proceso intelectual de crear proyectos. Además es muy divertido, se ríe mucho y se le van las cabras. Su arquitectura es como él: cálida, fraternal y afectiva”.

Otro hecho que marcó a su generación fue el terremoto de 1985, una tragedia que, en sus palabras, volvió a la ciudad parte de la obra. “Las construcciones perdieron solemnidad y entre ruinas y casas abandonadas surgieron oportunidades”, dice Ortega vestido con un overol negro salpicado de pintura, mientras prepara una exposición en San Francisco y su participación en la Bienal de Bangladesh.

Luego del sismo, vinieron las elecciones de 1988 y la famosa caída del sistema. “Fue una etapa interesante porque teníamos una conciencia social distinta. El temblor fue fundamental para entender que no podíamos echarle la culpa de todo a los políticos. Por eso ganó Cárdenas, porque la gente se dio cuenta de que sí podía cambiar las cosas”, dice Manuel desde su casa en la envidiable calle Ideal de la colonia Juárez. “Pero, bueno, el PRI no estaba dispuesto a darle al país una nueva fuerza política, eso está claro. Nosotros fuimos a una marcha de protesta, pero luego el movimiento se murió rapidísimo. Cárdenas decidió no luchar”.

A los 25 años, Rocha construyó su primera casa, la de su madre, en el Barrio del Niño Jesús en Coyoacán, que en ese entonces no hacía honor a su nombre, pues era bastante bravo. En el predio había unos muros de adobe que, inspirado en el arte povera, quiso rescatar, así que construyó una fachada que los respetara y a partir de ese primer proyecto hizo un compromiso con lo que él llama “preexistencia”, y que puede ser un muro, una piedra o la grieta que provocó un árbol en la banqueta. Es la memoria contenida, y él está convencido de que a lo contemporáneo le corresponde construir un diálogo con ella. Ése será el caso de una enorme enredadera de flores rosas que ha crecido sobre el muro del predio contiguo, que la familia compró recientemente. El arquitecto se comprometió a encontrar la manera de construir sin lastimarla.

{{ linea }}

En 1996, el cáncer de pulmón se llevó a Manuel Rocha Díaz, otro golpe muy duro para sus hijos. Antes de morir, le pidió a Mauricio que le dijera a su madre que siempre la amó, y le dijo a él que aún tenía todo por delante, que era ya un gran arquitecto. En su oficina, justo detrás del escritorio, tiene una fotografía donde aparece de unos cuatro o cinco años y con la cara manchada de lo que podría ser chocolate, recostado sobre el hombro de su padre, de cabello rizado, espeso bigote y sombrero negro.

Un año más tarde, en 1997 y ya recuperado del golpe, Cuauhtémoc Cárdenas, el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, llamó a Mauricio para colaborar en distintos proyectos. Uno de ellos fue el diseño de albergues para niños de la calle, que en su mayoría quedaron abandonados cuando arrancó el gobierno de López Obrador. También trabajó en la remodelación del Parque Lincoln en Polanco y en un espacio de arte contemporáneo dirigido por Iñaki Bonillas, que también duró lo que el gobierno de Cárdenas.

Poco después, le planteó diseñar una escuela para invidentes en Iztapalapa. El reto de imaginar arquitectura para quien nunca podría verla era tan complejo como fascinante. Una de las soluciones que le vino a la cabeza para guiar los trayectos fue colocar plantas de olor para orientar a los usuarios a través del olfato. “La idea de las plantas surgió por un problema, el terreno era un desastre lleno de deshechos de construcción, y los problemas siempre ayudan. Iba a ser muy difícil sacar con camiones todo ese cascajo, así que se me ocurrió manipularlo y hacer con eso taludes con vegetación que nos salvaran del ruido exterior”. Diseñó un espacio por donde corriera el agua, con guías para bastones en los pisos y donde las texturas dieran indicaciones para detenerse. Un lugar donde las sombras y los rayos de luz pudieran sentirse en la piel y los aromas de los árboles se volvieran más significativos que en ningún otro lugar. En cuanto a materiales, eligió trabajar con petate, concreto y piedra, que son parte de su contexto y funcionan muy bien en lo acústico. Creó estructuras ligeras que pudieran flotar para evitar columnas que obstruyeran el paso de quienes no pudieran verlas y exploró una entrada de luz distinta, a la que poco estamos acostumbrados quienes trabajamos con un foco sobre la cabeza.

“Fueron maquetas difíciles, creo que hubo como cuatro, y el despacho estaba también en un momento complicado, así que le pusimos muchas ganas y mucho cariño. Fue de los primeros proyectos que hice aquí, por lo que era muy importante para mí hacer un buen trabajo”, dice Francisco Ortiz, rodeado de trozos de madera y las esculturas que hace con el pegamento UHU que le sobra. Le dicen “Paco Maquetas” porque lleva desde los catorce haciéndolas y es parte fundamental del Taller.

Hasta ahí, todo iba de maravilla, pero el constructor iba a ser nada más y nada menos que Carlos Ahumada Kurtz, quien años más tarde pasaría al salón de la infamia tras la publicación de un video donde aparece sobornando a René Bejarano, entonces presidente de la Asamblea Legislativa, que se encontraba ante el predicamento de acomodar 45 mil dólares en efectivo en su portafolio.

“Casi al final de la obra me enteré de que estaban pintando todo de morado y amarillo. Tuvimos que mandar espías para que tomaran fotos de los edificios, ya que no nos dejaban pasar”, dice Rocha. La calidad del concreto era muy mala, contrario a lo que se había estipulado y presupuestado, y eso iba a ser evidente para cualquier auditoría, así que la pintura morada y amarilla tenía intención de ocultarlo. La selección de colores, por otro lado, era bastante más inexplicable. “Tuve que reaccionar, porque no soy cortesano, y en este caso se trató de enfrentarse a la corrupción”, continúa Rocha, quien logró que despintaran los muros y firmó un documento para que respetaran el color natural de los materiales. “Con ese pleito perdimos mucho dinero, pero no me arrepiento. Hay cosas que son más importantes”. Mauricio Rocha y su equipo están convencidos de que la obra pública, aún cuando se trabaja en estas condiciones, es la única forma de que los espacios dignos lleguen a la gente que más los necesita, e independientemente de los constructores corruptos, los cambios de gobierno y los “retoques” que delegados y presidentes municipales le dan a sus diseños, el reto es hacer arquitectura que aguante esas decisiones.

{{ linea }}

La noticia de la muerte de Francisco Toledo lo encontró en Sudamérica. “Trabajar con él fue una de las grandes experiencias de mi vida y que se haya ido me duele como no tienes idea”, dice Mauricio mientras atiende varios compromisos a la vez. El artista, uno de los más grandes amigos de su madre, lo buscó por primera vez para que le ayudara a diseñar un albergue para gente con sida, y trabajaron un proyecto que al final no se logró construir. Luego le habló de la posibilidad de hacer una escuela de arte para la Universidad Autónoma Benito Juárez, en Oaxaca. Toledo iba a donar el proyecto y la universidad se encargaría de la construcción.

Ya entrados en el proceso, discutían si tenía que haber integración plástica y decidieron que no. Recorrieron juntos el Jardín Etnobotánico para encontrar las plantas adecuadas y el artista escogió personalmente macuilis para los patios. La ausencia de un plan maestro que integrara los edificios preexistentes abrió la posibilidad de diseñar el proyecto como un gran jardín sumergido, en el que se tejen edificios de piedra y tierra compactada, plagada de accidentes y texturas; un aula magna suspendida en cartelas de concreto sobre una pequeña plaza, terrazas habitables y muchos patios. En palabras de Ricalde, la sensación que provoca este “espacio-cráter” creado al voltear la tierra para contenerlo “es una experiencia poética tectónica” y “un relato topológico cuyas acciones en prosa serían tan evidentes como sus verbos: excavar, voltear, contener, rampear, etc.”.

En una de sus últimas conversaciones, Toledo le planteó a Rocha añadir un taller de arquitectura para los fines de semana en la Escuela de Artes Plásticas, lo que seguramente se hará realidad. “Yo no puedo más que decir que al día de su muerte, Francisco Toledo fue el arquitecto vivo más importante de este país, no sólo por lo que logró hacer como artista de muchas disciplinas, sino como gestor cultural y social. A él le debemos la que es para mí la biblioteca de arte y arquitectura más importante de América Latina, el Centro Fotográfico Álvarez Bravo, el Cine Club El Pochote y muchos proyectos más, pero sobre todo el haber abanderado una sociedad civil contestataria en un estado pobre con un gobierno nefasto. Por fortuna, su legado llegó a nuevas generaciones que no lo van a dejar morir”.

{{ linea }}

Entre 2010 y 2015, Gabriela Carrillo viajó una vez por semana a Michoacán para trabajar en una serie de juzgados que la dejaron completamente agotada. El recorrido comenzó en Pátzcuaro, se extendió a Morelia, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zitácuaro, Los reyes y Apatzingán. Trabajar para el poder judicial tuvo retos de distintos tamaños, pero el camino se abrió gracias al entonces magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, un funcionario público que creía en la arquitectura y en su potencial para contribuir a un mejor sistema de justicia, en un estado inmerso en una tremenda crisis de violencia.

Además, era un momento de transición rumbo a los juicios orales, una evolución muy importante para el sistema de justicia nacional en busca de procesos más ágiles y humanos. Había que imaginar espacios afines a ello. Aún para la gente que pasa años en la cárcel antes de recibir sentencia, un juzgado es un lugar donde todavía cabe la esperanza y pueden recuperar la libertad. Para el Taller Rocha + Carrillo ésta fue una oportunidad de crear espacios dignos y transparentes, que contribuyeran a la reflexión y a la empatía.

“Con estos proyectos no le apostamos a ganar premios de arquitectura, aunque me encantaría, Gabriela, pero lo que quiero ganar son premios de derechos humanos”, le decía el magistrado a la arquitecta. Su intención era dejar un precedente, una línea de pensamiento sobre la obra judicial y una contribución para limpiar el sistema de justicia nacional.

Fue así que a un juzgado en Pátzcuaro, y a los que vinieron después, llegaron amplios espacios con luz y ventilación natural, áreas al aire libre y celosías que modifican la iluminación de los pasillos según la hora del día. Son lugares que, sin dejar de cumplir con los múltiples requisitos de ingeniería y seguridad, no contribuyen a la tensión, ni a los círculos viciosos, sino a que un juez se tome un respiro antes de cambiarle la vida a un inculpado y a imaginar formas de enmendar el rumbo como país.

{{ linea }}

Las obras en las que el Taller Rocha + Carrillo está trabajando actualmente se cuentan por decenas. Entre los proyectos de mayor escala está la renovación de la vinícola más antigua de América, Casa Madero, que con más de 400 años de antigüedad tiene una extensión de 35 mil metros cuadrados, naves que datan de 1593 y edificios con injertos de Félix Candela. Su propuesta toca con nostalgia esos distintos periodos e incorpora lo contemporáneo con espacios aptos para programas de turismo. Por otro lado, exalta la vid como fuente de memoria histórica y cede a la luz de Parras, que es única, gran parte del protagonismo.

Además, el Taller ganó recientemente el concurso para diseñar una tequilera cuyo nombre aún no puede ser revelado. Todas las naves estarán cubiertas de agave e insertas en el campo a modo de camuflaje, de manera que la estructura se diluya en el paisaje. El resto del terreno tiene toques de land art, que en renders de vista aérea se revelan como una obra de arte independiente.

Otro proyecto en obra es una extensión del Museo Anahuacalli, diseñado por Diego Rivera para resguardar su colección de arte prehispánico, y construido por su hija Ruth Rivera y Juan O’Gorman, quienes terminaron este proyecto en 1963 con la ayuda de Dolores Olmedo. El reto y el privilegio de construir frente a este homenaje de la arquitectura teotihuacana y azteca, en conversación con el presente, fue una victoria ante los despachos de Felipe Leal, Bernardo Gómez Pimienta y Tatiana Bilbao.

Están trabajando también en un hotel Four Seasons en colaboración con Víctor Legorreta, además de un Centro Cultural en Oaxaca en el que hacen equipo con Tatiana Bilbao y Alberto Kalach, y el desarrollo de Cuatro Cuatros en Ensenada, donde invitaron a colaborar a 44 arquitectos, 22 mexicanos y 22 extranjeros. Tras diez años de trabajo están terminando el hotel, que será operado por Grupo Habita, y una serie de casas en colaboración con el Taller TO. Como parte de este proyecto, en un inmenso terreno de 360 hectáreas, el desarrollo inmobiliario sólo ocupará 10% del espacio. El reto es que el resultado se pierda en el paisaje sin dañarlo.

{{ linea }}

El piropo más grande que le han hecho a sus obras es llamarlas “ruinas contemporáneas”. Si algo llega a ser ruina, dice Rocha, es porque logró ser un espacio atemporal, a diferencia de la arquitectura de estilo, que como toda moda, va y viene. “Si tú logras hacer arquitectura atemporal es porque habla de lo intangible”.

En su carrera hay muchas historias de proyectos que se quedaron a medias, pero jamás los ha visto como pérdidas. “La verdadera acción de la arquitectura no está en el talento del dibujo, sino en la concentración profunda del pensamiento y por eso prefiero a Duchamp que a Picasso. Hay que dirigirse al silencio, porque sin él, como decía John Cage, no existe la música, ni el espacio, ni la experiencia”.

Para Rocha, la arquitectura es un pretexto para tránsitos y demoras, y hasta hoy, los arquitectos que más le gustan son los que le recomendó Ricalde en la universidad, y que en su momento no entendía: Barragán, Alvar Aalto, Louis Kahn...

“Los que te obligan a entender que sus obras son partituras y que la arquitectura, como la música, el cine y el arte, juega con esa cuarta dimensión que es el transcurrir del tiempo. Una imagen no basta, pero una secuencia sí te permite construir sobre la memoria un lugar que se habitó o se puede habitar”.

No items found.

No items found.

No items found.

No items found.

Mauricio Rocha es una de las voces más importantes de la arquitectura en México. Su trabajo al frente del Taller que dirige junto a su socia Gabriela Carrillo abandera una arquitectura de fuerte compromiso social a través de espacios que invitan a la reflexión y no al espectáculo.

Era 1969 y sus padres organizaron en casa una tremenda fiesta por la llegada del hombre a la luna. Ahí estuvieron el artista Felipe Ehrenberg, el actor y cineasta Alfredo Joskowicz, y es difícil saber quién más, pues ninguno de los hermanos Rocha Iturbide —Manuel, Claudia y Mauricio— tenían edad para entender qué estaba pasando y, como era de esperarse, los mandaron a dormir temprano. Se rumora que fue una noche legendaria, en la que hubo de todo un poco.

Manuel, el mayor, iba en primero de primaria y empezaba a leer. A la mañana siguiente, ya listo para la escuela, descubrió las huellas de la resaca en las paredes. Había dibujos de la luna y frases escritas para ella. Algunas de tinte político, otras más poéticas. Él trataba de leerlas para poner a prueba su recién adquirida habilidad, pero no se preocupó demasiado por interpretarlas. Después de todo, aquella no debió ser una noche tan extraña en su familia.

Por esos años, su madre, Graciela Iturbide Guerra, los dejaba en la escuela por la mañana y luego se iba al estudio del fotógrafo Manuel Álvarez Bravo, para quien trabajaba como asistente. Después pasaba por ellos y los llevaba a casa, en la colonia Irrigación, antes de irse de nuevo, esta vez a estudiar, pues era alumna de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM.

Mientras tanto, su padre, Manuel Rocha Díaz, se abría camino como arquitecto y pocos años después ganaría un concurso para hacer el Club de Golf Bellavista, y de 1973 a 1980, se encargó del proyecto de la Cineteca Nacional.

Los niños iban a una escuela abierta, diseñada por una generación de padres que participaron en el movimiento estudiantil de 1968 y que querían romper con el mundo burgués de finales de los sesenta, por lo que abrieron para sus hijos una opción educativa más libre, humanista y con una ideología de izquierda. Los niños del colegio Cipactli rompían piñatas de Nixon, Pinochet y Franco, y cantaban de memoria “La Internacional”, himno del comunismo y el movimiento obrero, pues era también el de su escuela.

Entre los amigos de la infancia y adolescencia de los Rocha, estaba Gabriel Orozco, los hermanos Emilio, Mauricio y Claudette Maillé, el cineasta Juan Carlos Rulfo, el músico Javier Ortiz, y Lázaro y Cuauhtémoc Cárdenas Batel. De ese grupo de chicos que hacían prácticas en comunidades indígenas que les ayudaron a comprender el México profundo, saldría una generación de artistas y gestores que durante años marcarían la vanguardia de la producción cultural en el país.

{{ linea }}

Era 22 de agosto de 2019. En la entrada del Teatro Carlos Lazo, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, había una fila de estudiantes que daba la vuelta a un patio y seguía varios metros en línea recta sobre uno de los pasillos de entrada. Días antes se había anunciado la conferencia magistral de Mauricio Rocha Iturbide y Gabriela Carrillo, recientemente galardonados con la Medalla de Oro de la Academia de Arquitectura de Francia, uno de los reconocimientos más importantes para el gremio a nivel mundial.

Una vez dentro y ante butacas repletas, el joven maestro de ceremonias los presentó con una breve semblanza:

“Mauricio Rocha, nacido en 1965, es socio fundador del Taller Rocha + Carrillo y egresado del Taller Max Cetto de esta facultad de arquitectura. Es miembro de la Academia de Artes y jurado vitaliciode la Beca Marcelo Zambrano”.

“Gabriela Carrillo, nacida en 1978, se unió al estudio en 2001 y en 2012 se asoció con Rocha. También es egresada de la facultad, del taller Jorge González Reyna. Actualmente es académica y profesora de esta institución, y fue nombrada Arquitecta del Año por Architectural Review en 2017”.

El despacho que encabezan, fundado en 1991, ha recibido múltiples medallas de oro y plata en bienales de arquitectura mexicana e internacionales, como la Iberoamericana y la Panamericana. Recibieron también el reconocimiento Emerging Voices que otorga la Architectural League de Nueva York a ocho firmas del continente americano; asimismo, forman parte de los treinta arquitectos del BSI Swiss Architectural Award y algunos de sus proyectos están en la colección del Centre Pompidou en París, Francia.

“Para nosotros, es profundamente emotivo estar aquí porque somos locales”, dijo Rocha una vez que pararon los aplausos. “Sin duda, este premio se lo ganó la UNAM”. Y otra vez, aplausos.

“Hay tres lugares de alta democracia en este país: uno es Chapultepec; dos, cualquier estadio de futbol; y tres, esta escuela. Aquí todos tenemos los mismos derechos, vengamos de donde vengamos, seamos quien seamos. Para nosotros es el foro más importante, es nuestra casa”, dijo Gabriela Carrillo antes de dedicar el primer slide de la presentación a hacer un pequeño homenaje a todas las personas que pasaron por el Taller desde su fundación, y a enfatizar que lo más importante que han desarrollado durante todo ese tiempo es una manera de pensar. Una obra etérea que se ha esculpido a lo largo del tiempo entre procesos. Sin soluciones fáciles.

La conferencia recorrió más de tres décadas de trabajo que iniciaron con las primeras intervenciones artísticas de un muy joven Mauricio Rocha, en un momento en el que aún no estaba seguro de querer ser arquitecto. Fue así, a través de su trabajo efímero, que Gabriela descubrió a su futuro socio.

“Esta pieza es para mí un ejemplo que habla de la forma en que pensamos en la oficina que dirigimos”, dijo al mostrar una fotografía de 1996 con la fachada de una casa porfiriana, la Galería de Arte Contemporáneo en la colonia Roma. A simple vista, la intervención es casi imperceptible, una perforación circular de unos 45 centímetros de diámetro sobre el muro frontal. Sin embargo, al entrar se descubre que ése y los siete muros consecutivos de la galería habían sido perforados exactamente en la misma dirección, construyendo así una línea diagonal de fuga que atravesaba completamente la casa, pasando por un baño, una escalera, una puerta y todo tipo de habitaciones, lo que resignificaba de inmediato cada espacio en lo individual y en su conjunto. Además, conectaba dos árboles que no se habían visto jamás y que ahora podían mirarse uno al otro a través de este agujero repetitivo que lo cambió todo: desde el flujo del viento hasta potenciales dinámicas de vida, a partir de un gesto mínimo de consecuencias brillantes.

Un antecedente de esta intervención es la que hizo Rocha un año antes, en 1995, en un caserón neoclásico de la calle de Maestranza, en Guadalajara. Ese mismo año, Rocha exhibió en La Panadería un registro fotográfico de esa sustracción escultórica, que en palabras del curador y crítico de arte Osvaldo Sánchez: “Viola todo culto a la seguridad del muro”, a través de “un cañonazo zen”, en diálogo con el legado de Gordon Matta-Clark.

Sin embargo, sus primeras intervenciones en el mundo del arte venían de tiempo atrás, cuando apenas rondaba los veinte años de edad. En 1987 participó en la Bienal de Espacios del Museo de Arte Moderno, como parte de una convocatoria para cuarenta voces plásticas bajo un concepto amplísimo: el espacio. En un artículo publicado en enero de ese año, por Luis Carlos Emerich, se describe aquel ejercicio como un momento efímero donde el museo se “mostró vivo”, abriéndole paso a lo contemporáneo: “... a la diversidad de conceptos, ricos y pobres, de jóvenes creadores mexicanos, donde lo único que podría generalizarse es la multiplicidad de signos recogidos o activados del malestar nacional y su antítesis (no antídoto) plástica productora, al menos, de una esperanza”.

A un par de años del devastador sismo de 1985, en una obra conjunta, Mauricio Maillé, Gabriel Orozco y Mauricio Rocha apuntalaron, como todos aquellos edificios que seguían en riesgo de derrumbarse, la sala del museo. El gesto, agresivo en su montaje de postes de piso a techo, polines, clavos y cuñas de madera, funcionó como un poderoso símbolo que traía la sacudida social y emocional de regreso para convertirla en un comentario sobre las instituciones culturales y su escasa voluntad de renovación, aún ante la crisis. El proyecto, provocador e incisivo, se llevó el primer premio.

En 1993, Rocha participó también en una exposición colectiva organizada en una casa abandonada en Temístocles 44, en Polanco. Al explorar el espacio para decidir cuál sería su intervención, descubrió un arco sin función estructural y decidió evidenciarlo derrumbando sus costados. El rol ornamental y cosmético del arco y su relieve dorado quedaron expuestos en otro gesto de sustracción que desnudó la arquitectura para discutirla, de un modo tan sutil que pasó inadvertido para muchos. En su reseña para la revista Poliéster, Kurt Hollander escribió: “Estos artistas se convierten en obreros de la (de)construcción, utilizando martillos, piquetas y bulldozers en lugar de pinceles. [...] En contra de la práctica normal de contribuir con algo nuevo, algo original, hacen una incisión crítica, un desprendimiento y una revelación”.

A Rocha le emocionaba de igual manera hacer un edificio que un agujero en la pared; le interesaba romper las líneas entre disciplinas, tensar los límites y profanar los espacios.

“Era muy difícil entrar a los museos en esa época, muy, muy difícil. Pero por eso mismo no nos podíamos quedar en el plano de las instituciones. Fue muy divertido creer que se pueden hacer las cosas por encima de uno mismo. Por encima del permiso, del presupuesto o de este conocimiento estereotipado”, dice el curador y crítico de arte, Guillermo Santamarina, quien colaboró con Rocha siendo muy joven y ha seguido su carrera desde entonces. “Mauricio se ha relacionado siempre con los espacios de forma muy respetuosa, por eso siempre va ganando; no se repite y no lo podemos adivinar”.

Otra línea de análisis que exploró en este periodo fue la posibilidad de habitar e interactuar con el vacío. Ejemplo de ello es la escultura transitable que construyó al interior de otra, en 1996, la Torre de los Vientos, que el uruguayo Gonzalo Fonseca hizo en 1968 como parte de la Ruta de la Amistad. La Torre de los Vientos es una escultura habitable con forma de cono trunco, en cuya cima hay un domo que permite la entrada de la luz natural. Rocha diseñó una cimbra escalonada en forma de espiral que permitió a los visitantes transitar el vacío hasta el punto más alto para observar la ciudad a través del domo. La pieza, fotografiada de abajo hacia arriba, era un bellísimo caracol de luces y sombras que, construida con madera prestada, borraba los límites entre escultura y arquitectura, atravesando ambas disciplinas con una experiencia tan fuera de lo común, como ascender en el vacío por el simple deleite de hacerlo.

Partiendo de esa misma intención y valiéndose de su obsesión con las cimbras, intervino en más de una ocasión el Museo Ex Teresa Arte Contemporáneo, mediante estructuras transitables que permitieron al visitante interactuar en distintos ángulos y alturas con ese espacio tan particular, frío, húmedo, cavernario, espiritual, un tanto embrujado y chueco, que parece estar siempre a punto de caerse y, sin embargo, lo ha sobrevivido todo y nos convence siempre de volver a entrar en su aura extraña. En el ejercicio más reciente, inaugurado a finales de 2018, la estructura diseñada por Rocha fue parte de una instalación sonora curada por su hermano, el artista Manuel Rocha, quien, como era de esperarse, no sólo es un gran músico y artista sonoro, sino uno que entiende como pocos la relación entre sonido y arquitectura.

{{ linea }}

En 1970, muy poco después de la llegada del hombre a la luna, Mauricio Rocha, de cinco años, perdió a su hermana de seis, quien murió de forma inesperada. La familia completa se llenó de dolor. Dicen que un golpe así, o une más, o separa. En este caso, la pequeña se llevó junto con su corta vida la cohesión familiar y un año más tarde, Manuel Rocha y Graciela Iturbide decidieron divorciarse. “No me llevaron al funeral, me dijeron que se fue como un angelito. Yo me había peleado con ella dos días antes y me quedé con sentimiento de culpa”, recuerda Mauricio.

Su padre se mudó a la Zona Rosa, donde construyó otro círculo intelectual. Sus amigos se reunían ahí cerca, en el Mesón del Perro Andaluz. Entre ellos estaba el director de teatro José Luis Ibáñez y de pronto aparecía también el pintor José Luis Cuevas. Su departamento era el de un típico hombre soltero, medio vacío y con un refrigerador que a duras penas tenía Coca Cola y sardinas. Tiempo después se mudaron a Miguel Ángel de Quevedo, en 1973. En esa casa es donde Mauricio tiene hasta hoy su taller de arquitectura.

“Yo veía a mi papá muy diferente que a mi mamá, con su saquito de gamuza y su apoyo al PRI. Sin embargo, en la parte humana era muy abierto, apasionado y gran consejero. Leía a Borges, le encantaba Tarkovski y siempre nos llevaba al cine. Tenía un mundo intelectual muy rico”, recuerda. “Pero mi mamá fue mucho más radical. Nos llevó a Panamá a conocer a Omar Torrijos sabiendo que él no estaba de acuerdo; recibía en casa tanto a Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, como a miembros del partido comunista que buscaban dónde esconderse, entre ellos a un campesino al que le faltaba un dedo. Y no le gusta que cuente esto, pero a veces nos mandaba a comer con nuestros amigos porque en casa no había nada. Ella se la jugó con todo”.

En el hogar de su madre aparecían también cada tanto personajes como Sebastião Salgado o Josef Koudelka, y Mauricio y sus amigos aprovechaban cada oportunidad para escucharlos discutir todos los temas que caben en mentes de ese tamaño. Esos fueron los verdaderos lujos de su infancia y adolescencia.

Años después, alrededor de los 18, inició un tratamiento de psicoanálisis. Como dicta la tradición, le preguntaron por qué estaba ahí. Él respondió que no sabía qué estudiar, que tenía broncas con las chicas, que sus padres se habían divorciado y que se había muerto su hermana, pero que ya lo había superado. “A la mitad del proceso empecé a sentir mucho miedo a la muerte y me puse a ver fotos para recordarla. Un día mi papá me preguntó quién era esa niña. Yo le dije, ‘¡Papá, es Claudia!’, y se soltó a llorar, porque él lo había evadido mucho tiempo, a diferencia de mi mamá, que lo encaró y se fue a fotografiar la muerte y los pájaros, a estar sola con la cámara y el espacio. Yo creo que la fotografía la salvó”, comparte sentado en una larga mesa de madera en el estudio que le diseñó a su madre en 2017, y que recientemente ganó el Brick Building Award en Viena.

El estudio es una espléndida casa de tres plantas y una terraza construida enteramente en ladrillo, cuyos muros externos funcionan a modo de celosía, dejando entrar la luz natural de un modo casi espiritual. Es la arquitectura de un hijo puesta al servicio de la memoria y el modo de mirar y de existir de su madre, la fotógrafa más reconocida de México. Cada espacio está repleto de libros, imágenes, pequeños altares para sus héroes y seres queridos, plantas rebosantes de vida, cientos de objetos recolectados en innumerables viajes, y hasta la piedra más triste del mundo está ubicada en un sitio tan perfecto que más bien parece destino.

“Tras el divorcio, cuando mi mamá estaba en su casa, ahora en Barranca del Muerto, yo la veía fumando, escuchando música y viendo al infinito, sin hacer nada”. En ese momento, para ella, y por vía sanguínea para sus hijos, fue muy importante el apoyo de Manuel Álvarez Bravo y su mundo profundo. “Él fue su gran maestro y le enseñó la importancia del tiempo, la paciencia y la observación, que llevan a tomar apenas cuatro fotos cada fin de semana. En los días restantes, lo que importaba era leer, pensar, escuchar y platicar con la gente que le importaba; una manera de comportarse ante la creación, partiendo de la reflexión y de la ética de un mundo interior”.

{{ linea }}

Aunque viene de una familia sin arquitectos, desde la secundaria Gabriela Carrillo estuvo segura de que ella sería la primera. Su padre es ingeniero geólogo y en su determinación algo tuvo que ver, quizás, el que lo haya visto trabajando en su oficina llena de dibujantes y fotos aéreas, mucho antes de que existiera Google Maps. De niña vivió en la Villa Olímpica, una unidad habitacional diseñada para los Juegos Olímpicos de 1968 bajo el gobierno del sombrío Gustavo Díaz Ordaz. A ella siempre le parecieron edificios fantásticos y se imaginaba interviniendo sus azoteas.

A los 19 años fue una de los cinco estudiantes seleccionados a través del área de vinculación de la UNAM para desarrollar la segunda etapa del Tribunal Federal Electoral. Desde entonces, no paró de trabajar. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México participó en el corredor del Centro Histórico a la Fuente de Petróleos, que incluyó la remodelación del Paseo de La Reforma, además del plan maestro del Instituto de Ingeniería, entre otras cosas.

En 2001 empezó a trabajar con Mauricio Rocha en el Taller, que hoy tiene un enorme grafiti morado en la fachada que han decidido no combatir, dejar ser. Ella tenía 23 años. “Me interesaba mucho la obra pública y la manera de ver de Rocha. Cuando yo entré aquí trabajábamos en la covacha y éramos once. Yo era la más chiquita y la única mujer. Teníamos un súper jefe de taller que era Arturo Mera y me enamoré de la oficina”, dice sonriendo.

Tiempo después ganó una beca de Conacyt para estudiar una maestría. Ella quería irse a Italia, pero se la ofrecieron con la condición de que estudiara en Róterdam o en Oxford. Mauricio la convenció de quedarse a trabajar y la maestría nunca le hizo falta. Hoy, además de ser profesora en su alma mater, imparte, junto a Loreta Castro, el curso “Manifestos for Building the Utopia” para estudiantes de posgrado en la Universidad de Harvard. El reto para sus alumnos es entender la crisis como una oportunidad y partir de la escasez, los problemas sociales, el cambio climático, la contaminación extrema, los sismos y otras catástrofes naturales para imaginar soluciones.

Su llegada al Taller, 18 años atrás, coincidió con el desarrollo de una serie de proyectos públicos en Milpa Alta, una de las delegaciones con más carencias en la ciudad. Ahí no llega el metro, ni el Metrobús, ni el tren ligero. No hay una sola universidad, cine, teatro ni centro comercial, y de sus 156 mil habitantes, más del veinte por ciento son indígenas nahuas. Ahí, a más de dos horas del centro de la ciudad, se concentra el mayor índice de pobreza de la capital del país.

El Taller Rocha + Carrillo diseñó ahí, entre otros edificios públicos, el mercado en San Pablo Oztotepec, con el que ganaron la Medalla de Oro en la VIII Bienal de Arquitectura en México.

Entender las problemáticas sociales que rodean cada proyecto toma tiempo, por lo que había que conocer las necesidades de los vendedores. “Tu cliente no es el delegado, tu cliente es la gente que lo va a usar, así que había que hablar con los líderes del comité, que eran el pollero y el carnicero”, recuerda. “Cuando te dicen que lo único que esperan es que a su puesto no se lo lleve el viento, empiezas a entender necesidades reales y dices, ‘wow, y yo preocupándome por la arquitectura contemporánea y por replicar la línea de los volcanes…’”.

Tras escuchar a los locatarios, diseñaron soluciones. Para evitar que el sol dañe la mercancía de los puestos, el mercado tiene persianas metálicas en las fachadas sur y poniente, que permiten el paso de la luz indirecta y la ventilación, pero no del calor. Los materiales se eligieron por su bajo costo y velocidad de construcción y cada uno de los locales puede modificarse según las necesidades del vendedor. El interior del edificio, discreto, funcional y democrático, deja el protagonismo y el colorido en manos de la fruta, las verduras, los dulces y las piñatas que se venden ahí dentro. Desde el exterior, el mercado dialoga con la topografía del lugar mediante techos de lámina de acero de alturas variables que, al interior, abren márgenes para la entrada de luz natural, y hacia fuera emulan y homenajean las lonas que utilizan los mercados ambulantes en México, y la arquitectura informal de la zona, que resuelve mucho con poco y sin arquitectos.

“En la inauguración un chavito, sin saber quién era yo, me regaló una liga de pelo y me dijo casi llorando que estaba muy feliz porque les acababan de regalar un espacio fantástico. Y por primera vez dije: ‘¡De esto va mi chamba!’. Ésas son las oportunidades que tenemos en países que están en crisis todo el tiempo y así hemos construido gran parte de los conceptos de la arquitectura que hacemos”.

Gabriela tiene pegado sobre el muro de su oficina un dibujo que hizo con Rocha cuando concursaron para diseñar el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano y que ganaron Javier Sánchez y Aisha Ballesteros. Lo conserva porque le recuerda un gran momento en su dinámica de trabajo. En esa ocasión, ella no pudo ir al sitio, pero él volvió a contárselo. Le dijo que era un terreno esquinado con un gran jardín, pero que la calle era muy fea. Estando ahí, él se imaginó haciendo algo con barro. Ella acababa de ir a Puerto Rico y le vino a la mente hacer un fuerte, algo como El Morro de San Juan. Sobre la mesa empezaron a trazar ese fuerte imaginario, rojizo como el color del barro, que contenía un oasis; se preguntaban cómo iba a entrar la luz y por dónde correría el apantle. Junto al dibujo, Gabriela iba apuntando las referencias que se les ocurrían: el huerto de una iglesia, el plano de Roma de Nolli, el Jardín Borda, las albercas de Álvaro Siza o las termas de Caracalla: “... y de repente nos perdíamos, hablando de ‘El Triste’, de José José, yo con vino, él con tequila. Era el paraíso”.

{{ linea }}

En la UNAM, a Rocha le decían el “mil dudas”, porque seguía confundido entre todas las disciplinas que le interesaban. Por la misma razón que admiraba el trabajo de Luis Barragán, estaba fascinado con el cine de Tarkovski y su exploración del tiempo, la luz y las atmósferas, así que en el segundo año de la carrera hizo el examen para entrar al Centro de Capacitación Cinematográfica. De cien aplicantes quedó en segundo lugar y lo aceptaron, pero decidió terminar primero lo que había empezado ya. Sin embargo, siguió explorando la fotografía, y empezaron a invitarlo a exponer. Su carrera universitaria se alargó a seis o siete años, porque cada tanto iba con su madre a Europa o Nueva York a tomar fotos y admiraba mucho el trabajo de Eniac Martínez, a quien tiempo después le construiría una casa.

Por fortuna, en la facultad se encontró como maestro a Humberto Ricalde, gran crítico, historiador y teórico de la arquitectura, a quien no le gustaba ninguna de esas etiquetas. Con él hablaba de cine, de libros, de teatro y de lo que fuera. Era un hombre que desbordaba conocimiento fuera de la arquitectura. Gracias a él entendió que nada de lo que le interesaba estaba peleado con la disciplina y que la riqueza de su mundo cultural sería años más tarde una de sus más grandes fortalezas.

—A ver, cabrón. ¿Cómo se define un maestro? —le preguntó muchos años después.

—¿Cómo? —le regresó Rocha la pregunta.

—Un maestro es el que te cambia la vida —respondió. Y así como su madre reconoce en Álvarez Bravo a su gran maestro, Ricalde lo fue para él.

Fue así que el estudiante encontró la forma de ser arquitecto a su manera. “En la UNAM, cada taller tiene que ver con posturas políticas y percepciones éticas de la disciplina. Hay talleres muy sociales a los que no les interesa la parte creativa, no piensan leer las vanguardias artísticas del siglo xx. Hay otros a los que sólo les interesa hacer clubes de golf y de yates. El Max Cetto era un punto medio y a su taller llegaron muchos intelectuales con visión política y estética”, explica. “A mí me parece estúpida la discusión de si la arquitectura es o no arte: cualquier condición creativa lo es, pero depende de cada quien. Lo que realmente importa es el contenido y qué tienes que decir a través de ella. Yo he podido nadar como pez en el agua en la arquitectura, pero me incomoda mi gremio porque es conservador y comercial. Pesa mucho el dinero y no hay compromiso social ni le dan importancia al proceso creativo. Hacen despachos, edificios, y los venden, pero la mayoría no hablan de espacios, experiencias, tránsitos”.

Durante sus años universitarios iba los jueves con sus amigos al Bar 9, porque ésa era la noche buga y había barra libre de nueve a once. “A Mauricio le decían ‘El Sugus’ por el comercial que los anunciaba como ‘el sabor de la amistad’. Él tiene amigos en todos lados y de todo tipo. Es rollero, desmadroso y ligador, no como yo que siempre tenía que esperar a que me ligaran”, dice Manuel, el mayor de los Rocha, que en ese tiempo tenía una banda junto con “El Chivo” Lubezki, mientras que Alejandro González Iñárritu comenzaba a ser locutor de radio. No estaban conscientes de que serían un generación de grandes artistas, pero “no éramos como los millennials que les vale madre el mundo. Nosotros queríamos conquistarlo”, dice Mauricio.

“Éramos un grupo muy libre, muy hippie, muy colaborativo. No había espacios para exponer, así que buscábamos aliados con quien platicar y armar un proyecto independiente”, recuerda el artista Damián Ortega, haciendo una pausa en su trabajo de estudio, entre esculturas de papel maché y costales que cuelgan del techo. “Había mucha curiosidad por lo que hacía Mau, porque transitaba entre mundos. Él no tiene la visión del típico arquitecto que te invita a decorar su casa con un cuadro. Te invita al proceso intelectual de crear proyectos. Además es muy divertido, se ríe mucho y se le van las cabras. Su arquitectura es como él: cálida, fraternal y afectiva”.

Otro hecho que marcó a su generación fue el terremoto de 1985, una tragedia que, en sus palabras, volvió a la ciudad parte de la obra. “Las construcciones perdieron solemnidad y entre ruinas y casas abandonadas surgieron oportunidades”, dice Ortega vestido con un overol negro salpicado de pintura, mientras prepara una exposición en San Francisco y su participación en la Bienal de Bangladesh.

Luego del sismo, vinieron las elecciones de 1988 y la famosa caída del sistema. “Fue una etapa interesante porque teníamos una conciencia social distinta. El temblor fue fundamental para entender que no podíamos echarle la culpa de todo a los políticos. Por eso ganó Cárdenas, porque la gente se dio cuenta de que sí podía cambiar las cosas”, dice Manuel desde su casa en la envidiable calle Ideal de la colonia Juárez. “Pero, bueno, el PRI no estaba dispuesto a darle al país una nueva fuerza política, eso está claro. Nosotros fuimos a una marcha de protesta, pero luego el movimiento se murió rapidísimo. Cárdenas decidió no luchar”.

A los 25 años, Rocha construyó su primera casa, la de su madre, en el Barrio del Niño Jesús en Coyoacán, que en ese entonces no hacía honor a su nombre, pues era bastante bravo. En el predio había unos muros de adobe que, inspirado en el arte povera, quiso rescatar, así que construyó una fachada que los respetara y a partir de ese primer proyecto hizo un compromiso con lo que él llama “preexistencia”, y que puede ser un muro, una piedra o la grieta que provocó un árbol en la banqueta. Es la memoria contenida, y él está convencido de que a lo contemporáneo le corresponde construir un diálogo con ella. Ése será el caso de una enorme enredadera de flores rosas que ha crecido sobre el muro del predio contiguo, que la familia compró recientemente. El arquitecto se comprometió a encontrar la manera de construir sin lastimarla.

{{ linea }}

En 1996, el cáncer de pulmón se llevó a Manuel Rocha Díaz, otro golpe muy duro para sus hijos. Antes de morir, le pidió a Mauricio que le dijera a su madre que siempre la amó, y le dijo a él que aún tenía todo por delante, que era ya un gran arquitecto. En su oficina, justo detrás del escritorio, tiene una fotografía donde aparece de unos cuatro o cinco años y con la cara manchada de lo que podría ser chocolate, recostado sobre el hombro de su padre, de cabello rizado, espeso bigote y sombrero negro.

Un año más tarde, en 1997 y ya recuperado del golpe, Cuauhtémoc Cárdenas, el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, llamó a Mauricio para colaborar en distintos proyectos. Uno de ellos fue el diseño de albergues para niños de la calle, que en su mayoría quedaron abandonados cuando arrancó el gobierno de López Obrador. También trabajó en la remodelación del Parque Lincoln en Polanco y en un espacio de arte contemporáneo dirigido por Iñaki Bonillas, que también duró lo que el gobierno de Cárdenas.

Poco después, le planteó diseñar una escuela para invidentes en Iztapalapa. El reto de imaginar arquitectura para quien nunca podría verla era tan complejo como fascinante. Una de las soluciones que le vino a la cabeza para guiar los trayectos fue colocar plantas de olor para orientar a los usuarios a través del olfato. “La idea de las plantas surgió por un problema, el terreno era un desastre lleno de deshechos de construcción, y los problemas siempre ayudan. Iba a ser muy difícil sacar con camiones todo ese cascajo, así que se me ocurrió manipularlo y hacer con eso taludes con vegetación que nos salvaran del ruido exterior”. Diseñó un espacio por donde corriera el agua, con guías para bastones en los pisos y donde las texturas dieran indicaciones para detenerse. Un lugar donde las sombras y los rayos de luz pudieran sentirse en la piel y los aromas de los árboles se volvieran más significativos que en ningún otro lugar. En cuanto a materiales, eligió trabajar con petate, concreto y piedra, que son parte de su contexto y funcionan muy bien en lo acústico. Creó estructuras ligeras que pudieran flotar para evitar columnas que obstruyeran el paso de quienes no pudieran verlas y exploró una entrada de luz distinta, a la que poco estamos acostumbrados quienes trabajamos con un foco sobre la cabeza.

“Fueron maquetas difíciles, creo que hubo como cuatro, y el despacho estaba también en un momento complicado, así que le pusimos muchas ganas y mucho cariño. Fue de los primeros proyectos que hice aquí, por lo que era muy importante para mí hacer un buen trabajo”, dice Francisco Ortiz, rodeado de trozos de madera y las esculturas que hace con el pegamento UHU que le sobra. Le dicen “Paco Maquetas” porque lleva desde los catorce haciéndolas y es parte fundamental del Taller.

Hasta ahí, todo iba de maravilla, pero el constructor iba a ser nada más y nada menos que Carlos Ahumada Kurtz, quien años más tarde pasaría al salón de la infamia tras la publicación de un video donde aparece sobornando a René Bejarano, entonces presidente de la Asamblea Legislativa, que se encontraba ante el predicamento de acomodar 45 mil dólares en efectivo en su portafolio.

“Casi al final de la obra me enteré de que estaban pintando todo de morado y amarillo. Tuvimos que mandar espías para que tomaran fotos de los edificios, ya que no nos dejaban pasar”, dice Rocha. La calidad del concreto era muy mala, contrario a lo que se había estipulado y presupuestado, y eso iba a ser evidente para cualquier auditoría, así que la pintura morada y amarilla tenía intención de ocultarlo. La selección de colores, por otro lado, era bastante más inexplicable. “Tuve que reaccionar, porque no soy cortesano, y en este caso se trató de enfrentarse a la corrupción”, continúa Rocha, quien logró que despintaran los muros y firmó un documento para que respetaran el color natural de los materiales. “Con ese pleito perdimos mucho dinero, pero no me arrepiento. Hay cosas que son más importantes”. Mauricio Rocha y su equipo están convencidos de que la obra pública, aún cuando se trabaja en estas condiciones, es la única forma de que los espacios dignos lleguen a la gente que más los necesita, e independientemente de los constructores corruptos, los cambios de gobierno y los “retoques” que delegados y presidentes municipales le dan a sus diseños, el reto es hacer arquitectura que aguante esas decisiones.

{{ linea }}

La noticia de la muerte de Francisco Toledo lo encontró en Sudamérica. “Trabajar con él fue una de las grandes experiencias de mi vida y que se haya ido me duele como no tienes idea”, dice Mauricio mientras atiende varios compromisos a la vez. El artista, uno de los más grandes amigos de su madre, lo buscó por primera vez para que le ayudara a diseñar un albergue para gente con sida, y trabajaron un proyecto que al final no se logró construir. Luego le habló de la posibilidad de hacer una escuela de arte para la Universidad Autónoma Benito Juárez, en Oaxaca. Toledo iba a donar el proyecto y la universidad se encargaría de la construcción.

Ya entrados en el proceso, discutían si tenía que haber integración plástica y decidieron que no. Recorrieron juntos el Jardín Etnobotánico para encontrar las plantas adecuadas y el artista escogió personalmente macuilis para los patios. La ausencia de un plan maestro que integrara los edificios preexistentes abrió la posibilidad de diseñar el proyecto como un gran jardín sumergido, en el que se tejen edificios de piedra y tierra compactada, plagada de accidentes y texturas; un aula magna suspendida en cartelas de concreto sobre una pequeña plaza, terrazas habitables y muchos patios. En palabras de Ricalde, la sensación que provoca este “espacio-cráter” creado al voltear la tierra para contenerlo “es una experiencia poética tectónica” y “un relato topológico cuyas acciones en prosa serían tan evidentes como sus verbos: excavar, voltear, contener, rampear, etc.”.

En una de sus últimas conversaciones, Toledo le planteó a Rocha añadir un taller de arquitectura para los fines de semana en la Escuela de Artes Plásticas, lo que seguramente se hará realidad. “Yo no puedo más que decir que al día de su muerte, Francisco Toledo fue el arquitecto vivo más importante de este país, no sólo por lo que logró hacer como artista de muchas disciplinas, sino como gestor cultural y social. A él le debemos la que es para mí la biblioteca de arte y arquitectura más importante de América Latina, el Centro Fotográfico Álvarez Bravo, el Cine Club El Pochote y muchos proyectos más, pero sobre todo el haber abanderado una sociedad civil contestataria en un estado pobre con un gobierno nefasto. Por fortuna, su legado llegó a nuevas generaciones que no lo van a dejar morir”.

{{ linea }}

Entre 2010 y 2015, Gabriela Carrillo viajó una vez por semana a Michoacán para trabajar en una serie de juzgados que la dejaron completamente agotada. El recorrido comenzó en Pátzcuaro, se extendió a Morelia, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zitácuaro, Los reyes y Apatzingán. Trabajar para el poder judicial tuvo retos de distintos tamaños, pero el camino se abrió gracias al entonces magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, un funcionario público que creía en la arquitectura y en su potencial para contribuir a un mejor sistema de justicia, en un estado inmerso en una tremenda crisis de violencia.

Además, era un momento de transición rumbo a los juicios orales, una evolución muy importante para el sistema de justicia nacional en busca de procesos más ágiles y humanos. Había que imaginar espacios afines a ello. Aún para la gente que pasa años en la cárcel antes de recibir sentencia, un juzgado es un lugar donde todavía cabe la esperanza y pueden recuperar la libertad. Para el Taller Rocha + Carrillo ésta fue una oportunidad de crear espacios dignos y transparentes, que contribuyeran a la reflexión y a la empatía.

“Con estos proyectos no le apostamos a ganar premios de arquitectura, aunque me encantaría, Gabriela, pero lo que quiero ganar son premios de derechos humanos”, le decía el magistrado a la arquitecta. Su intención era dejar un precedente, una línea de pensamiento sobre la obra judicial y una contribución para limpiar el sistema de justicia nacional.

Fue así que a un juzgado en Pátzcuaro, y a los que vinieron después, llegaron amplios espacios con luz y ventilación natural, áreas al aire libre y celosías que modifican la iluminación de los pasillos según la hora del día. Son lugares que, sin dejar de cumplir con los múltiples requisitos de ingeniería y seguridad, no contribuyen a la tensión, ni a los círculos viciosos, sino a que un juez se tome un respiro antes de cambiarle la vida a un inculpado y a imaginar formas de enmendar el rumbo como país.

{{ linea }}

Las obras en las que el Taller Rocha + Carrillo está trabajando actualmente se cuentan por decenas. Entre los proyectos de mayor escala está la renovación de la vinícola más antigua de América, Casa Madero, que con más de 400 años de antigüedad tiene una extensión de 35 mil metros cuadrados, naves que datan de 1593 y edificios con injertos de Félix Candela. Su propuesta toca con nostalgia esos distintos periodos e incorpora lo contemporáneo con espacios aptos para programas de turismo. Por otro lado, exalta la vid como fuente de memoria histórica y cede a la luz de Parras, que es única, gran parte del protagonismo.

Además, el Taller ganó recientemente el concurso para diseñar una tequilera cuyo nombre aún no puede ser revelado. Todas las naves estarán cubiertas de agave e insertas en el campo a modo de camuflaje, de manera que la estructura se diluya en el paisaje. El resto del terreno tiene toques de land art, que en renders de vista aérea se revelan como una obra de arte independiente.

Otro proyecto en obra es una extensión del Museo Anahuacalli, diseñado por Diego Rivera para resguardar su colección de arte prehispánico, y construido por su hija Ruth Rivera y Juan O’Gorman, quienes terminaron este proyecto en 1963 con la ayuda de Dolores Olmedo. El reto y el privilegio de construir frente a este homenaje de la arquitectura teotihuacana y azteca, en conversación con el presente, fue una victoria ante los despachos de Felipe Leal, Bernardo Gómez Pimienta y Tatiana Bilbao.

Están trabajando también en un hotel Four Seasons en colaboración con Víctor Legorreta, además de un Centro Cultural en Oaxaca en el que hacen equipo con Tatiana Bilbao y Alberto Kalach, y el desarrollo de Cuatro Cuatros en Ensenada, donde invitaron a colaborar a 44 arquitectos, 22 mexicanos y 22 extranjeros. Tras diez años de trabajo están terminando el hotel, que será operado por Grupo Habita, y una serie de casas en colaboración con el Taller TO. Como parte de este proyecto, en un inmenso terreno de 360 hectáreas, el desarrollo inmobiliario sólo ocupará 10% del espacio. El reto es que el resultado se pierda en el paisaje sin dañarlo.

{{ linea }}

El piropo más grande que le han hecho a sus obras es llamarlas “ruinas contemporáneas”. Si algo llega a ser ruina, dice Rocha, es porque logró ser un espacio atemporal, a diferencia de la arquitectura de estilo, que como toda moda, va y viene. “Si tú logras hacer arquitectura atemporal es porque habla de lo intangible”.