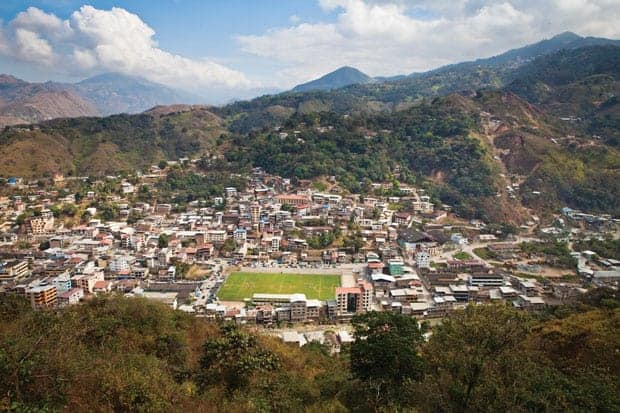

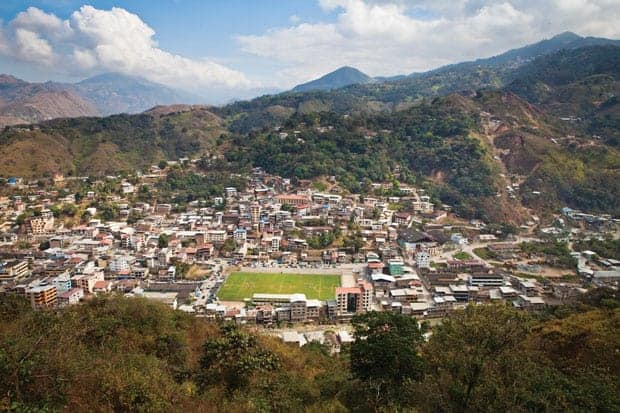

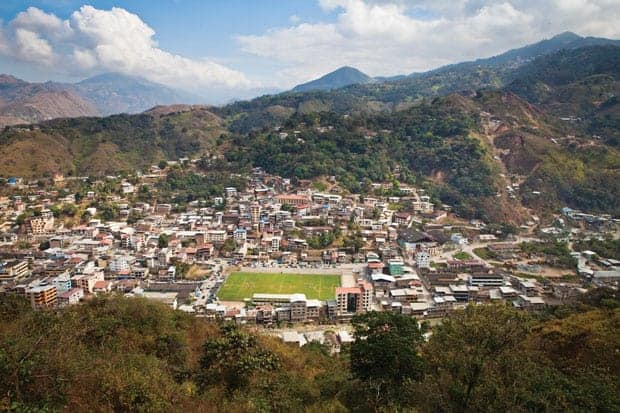

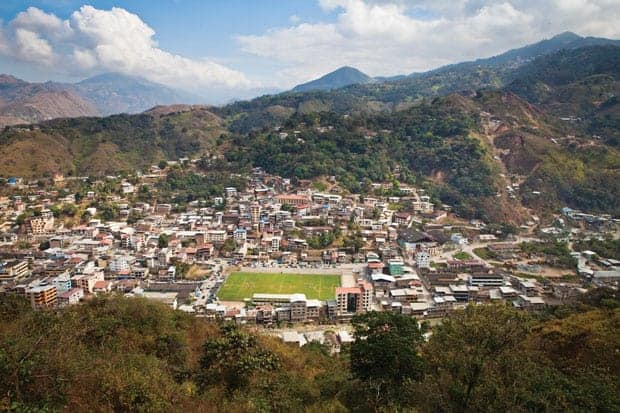

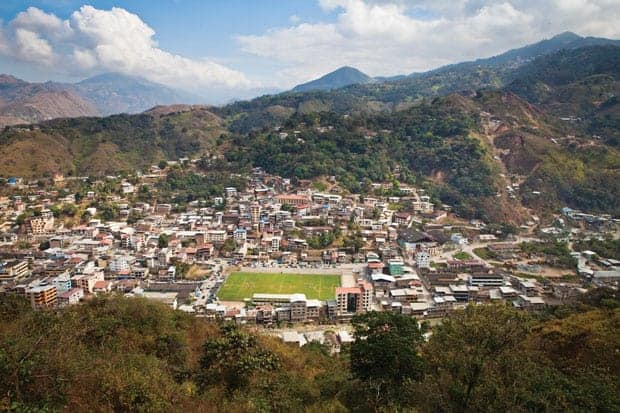

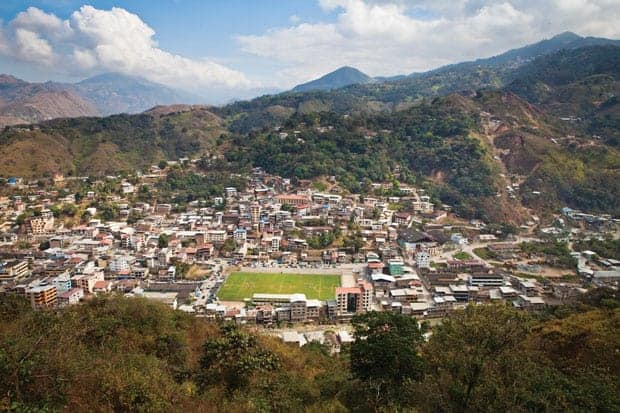

Portovelo es un pueblo minero de trece mil habitantes que queda a quinientos cincuenta kilómetros al sur de Quito, Ecuador, en una provincia costera que, pertinentemente, se llama El Oro. Contenido en un valle más seco que frondoso, el pueblo se desparrama con un desorden pintoresco sobre la falda de una colina y luego se disemina con similar desgarbo sobre los bordes del Río Amarillo, que lo atraviesa. Hay en el aire una leve estridencia producida por la maquinaria minera que opera alrededor y por el trajín de una sobrepoblación de taxis que trepan pendientes de montaña rusa.—En el aire también hay mercurio, pero eso no se nota —dice un taxista que fue minero.Hay en el aire, además, un brío masculino por el enaltecimiento al obrero y un cierto dejo de campiña cowboy. En el casco central, la escultura en bronce de tres mineros tiene una inscripción que habla de su esfuerzo y su valor. Cerca del río, junto al estadio de fútbol, hay comerciantes que los fines de semana venden fruta y verdura a precios de mayorista, y otros que venden camisetas con el nombre de Messi en la espalda y el de Qatar Airways al frente. Cada día, a los montes que rodean Portovelo la actividad minera les taladra las entrañas, y desde esos montes se ve el estadio de fútbol rodeado por casas y edificios pequeños de colores pálidos. Desde allí se ve también el Río Amarillo con el agua del color del cemento, ya no reluciente como cuando el oro que había en su cuenca le sacaba destellos. Portovelo es un territorio rico en metales preciosos, tanto que, se dice, hasta la tierra que hay bajo el césped del estadio acumula un jugoso botín de oro. Pero en Portovelo, así como se dice una cosa, se dice otra.

Segundo Cueva, el Figura, tiene ochenta y un años y renguea de la pierna derecha por una lesión que le dejó el fútbol. Junto a otros jugadores aficionados fundó, en 1964, el Río Amarillo, el equipo que tomó el nombre del afluente que atraviesa el pueblo. Cueva es dueño de un bar que es también una tienda de abarrotes, el museo del equipo y su cuartel de concentración. En una de las salas del bar hay dos mesas de billar y varias vitrinas —pintadas de amarillo y cubiertas de polvo— llenas de trofeos y diplomas. Bajo las vitrinas hay bancas de madera, también amarillas, y fotografías ampliadas de viejas alineaciones del club. Algunos de los jugadores que aparecen en esas fotografías están sentados hoy en esas bancas, sin ninguna preocupación aparente. El promedio de edad es de sesenta años y el de cintura de sesenta centímetros... al cubo. A las cinco de la tarde de este domingo 10 de agosto deberán jugar un partido amistoso de aniversario. En Ecuador, el 10 de agosto es una conmemoración nacional porque se recuerda que en 1809 una Junta de Gobierno desconoció a la corona española y eso incentivó el espíritu independentista en toda Hispanoamérica, pero en Portovelo la fecha tiene su gloria propia porque ese mismo día, hace cuarenta y nueve años, nació el equipo de la ciudad.[read more]Cuando faltan quince minutos para la hora del partido hay siete veteranos tirándose bromas en el bar del Figura. Uno de ellos es el quinesiólogo del equipo y otros tres llevan mocasines y han dicho que no van a jugar.[read more]—¿Por qué? —pregunta Luis Vicente Jara, alias Chuchuca, otro de los fundadores del club. –Sin responder, el ex zaguero central Nery Sigüenza se acaricia la barriga y hace una mueca de fatalidad.Directivo de organismos deportivos y ex lateral de gambeteo ágil, a Chuchuca Jara el fútbol le pone a transpirar dentro y fuera de la cancha, por eso es el único que luce preocupado porque el equipo no se completa.

En uno de sus últimos viajes de colonización, más o menos en 1540, llegaron los españoles a esa zona de lo que hoy es Ecuador, desde lo que ahora es Perú, siguiendo el curso del río Tumbes, en el que habían descubierto oro mezclado con las arenas del caudal. Querían encontrar la fuente de origen y siguieron la trayectoria del río hasta dar con un afluente cuyo cauce desprendía un brillo aurífero. Le llamaron río Amarillo y en una de sus playas asentaron un campamento al que llamaron Portovelo debido a la semejanza topográfica con el puerto panameño (Portobelo) donde embarcaban hacia Europa buena parte de las riquezas que extraían de estas tierras. Portovelo, donde abundaba el oro de entre dieciséis y dieciocho kilates, se revelaría pronto como la mina más rica de la zona.Siglos más tarde, en 1896, cuando Estados Unidos ya era una potencia y se había lanzado a acaparar recursos naturales y materias primas, llegó a Ecuador la South American Development Company (SADCO), una empresa minera con sede en Nueva York, que protagonizó un capítulo tan legendario como polémico.Desde Puerto Bolívar, importante embarcadero que queda a unos setenta kilómetros de Portovelo, los primeros trabajadores de SADCO atravesaron la hostil floresta, un tramo sobre línea férrea y luego a lomo de mula, y trajeron maquinaria, herramientas y mano de obra para construir no sólo el que fue el complejo minero más grande de la época, sino la primera gran industria del país por su volumen de operaciones y su cantidad de empleados. La empresa tuvo una planta filtradora de tierra mineral que procesaba un promedio de trescientas toneladas al día (el contenido aproximado de oro era de once gramos por tonelada, mientras que actualmente es de 4.5 gramos), una planta de lixiviación que permitía recuperar hasta el ochenta por ciento del oro, y un elevador llamado “pique americano”, la joya de la casa, que servía para subir y bajar personal, equipo y minerales desde las trece galerías horizontales excavadas cada treinta metros de profundidad. Sobre el pique construyeron una estructura de veintiocho metros de alto, similar a una torre petrolera, a la que llamaban “el castillo” y que, además de operar mecánicamente el elevador, se convirtió en el símbolo del poderío de la empresa. Montaña arriba por encima del pique, la mina tenía veintiocho niveles, el terreno para explotar alcanzaba los cuarenta kilómetros cuadrados y se empleaban entre ochocientos y mil obreros al mismo tiempo.[gallery ids="eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZ2F0b3BhcmRvLmNvbVwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAxNFwvMDRcL2xhX2NhbmNoYV9kZV9vcm8taW50OS5qcGciLCJ0aXRsZSI6ImxhX2NhbmNoYV9kZV9vcm8taW50OSIsImNhcHRpb24iOiIiLCJhbHQiOiJMYSBjYW5jaGEgZGUgb3JvLCBpbnQzIiwiZGVzY3JpcHRpb24iOiIifQ==,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZ2F0b3BhcmRvLmNvbVwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAxNFwvMDRcL2xhX2NhbmNoYV9kZV9vcm8taW50OC5qcGciLCJ0aXRsZSI6ImxhX2NhbmNoYV9kZV9vcm8taW50OCIsImNhcHRpb24iOiIiLCJhbHQiOiJMYSBjYW5jaGEgZGUgb3JvLCBpbnQ0IiwiZGVzY3JpcHRpb24iOiIifQ==,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZ2F0b3BhcmRvLmNvbVwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAxNFwvMDRcL2xhX2NhbmNoYV9kZV9vcm8taW50Ny5qcGciLCJ0aXRsZSI6ImxhX2NhbmNoYV9kZV9vcm8taW50NyIsImNhcHRpb24iOiIiLCJhbHQiOiJMYSBjYW5jaGEgZGUgb3JvLCBpbnQ1IiwiZGVzY3JpcHRpb24iOiIifQ=="]Entre eclosión de modernidad y desarraigo cultural, la empresa construyó un nuevo esquema de vida. Mariana Cortázar, periodista que escribió dos libros sobre la historia de Portovelo, nació en el campamento en 1946.—Había unas trescientas familias viviendo en Portovelo. La empresa profesionalizó a la gente en diversas áreas, enseñó disciplina, puntualidad, cooperación. La educación era tan buena o mejor que en las principales ciudades del país. La gente adquirió una cultura diferente. Había una preocupación casi exagerada por el aseo y la limpieza, al punto que un grupo de inspectores iba a las casas a revisar si se había barrido bien y si no había ratas.Aquel régimen de disciplina, esfuerzo y sanidad instaurado en las labores mineras y en la vida cotidiana pronto se desplegó en un ámbito de esparcimiento: SADCO trajo el deporte a Portovelo, y para incentivar la práctica, la infraestructura que construyó fue monumental. El espacio para doscientas personas que servía como teatro y sala de cine era un salón de uso múltiple, con palcos, lunetas y general, donde los 4 de julio se celebraban combates de box sobre un ring de medidas reglamentarias. De Estados Unidos habían traído un instructor para que enseñara a pelear con clase.—Era algo extraordinario —dice Mariana Cortázar—, había todos esos reflectores sobre el ring, el lugar estaba siempre repleto, era como ver una pelea en Chicago en esa época.Junto al teatro construyeron un coliseo, donde había canchas de baloncesto y de tenis en cemento, y suficientes balones Spalding y raquetas flacas de madera. El entrenador Van Butler condujo al equipo de Portovelo a ganar el campeonato de baloncesto de la provincia. Había también dos piscinas, y cerca del río más canchas de baloncesto, de voleibol y un canchón amplio de tierra donde se jugaba béisbol, fútbol once contra once bajo la dirección técnica de un entrenador australiano, el señor Lundy, y donde se celebraba la más exótica exhibición de criollismo anglosajón: elegantemente trajeados, los muchachos jugaban polo montando burros.

A lo largo de los años, aquel canchón, y todo el borde del río que daba hacia el campamento, había sido rellenado con relaves, las tierras de desecho que quedaban luego de moler el cuarzo para extraer el oro. Los relaves se acumulaban al pie del pique, en las bocas de las minas alrededor del pueblo y sobre la otra orilla del río, en lo que se llamó la pampa de arena.Portovelo emergió con la identidad natural que le dio la actividad minera, y una noción de orgullo colectivo se creó en torno a lo que la naturaleza le había otorgado a su subsuelo. Pero una suerte de segunda personalidad, adoptada por el favor de las circunstancias, se asentó en las gestas deportivas y en el afecto que la gente desarrolló por los lugares de esparcimiento, en particular por aquel canchón de arena que concentraba todas las piezas del genoma.A las cinco de la tarde, cuando el juego ya debería haber empezado, los veteranos del Río Amarillo apenas salen del bar camino al estadio. Con una temperatura promedio de veinticinco grados y una humedad del sesenta por ciento, en Portovelo no hay urgencia para apurar las cosas, menos un domingo que, bruscamente, empieza a ponerse gris.Chuchuca Jara lleva en una bolsa de plástico las camisetas que este año mandó a hacer para el equipo: pecho amarillo, franja negra sobre el hombro derecho, cuello redondo al rojo vivo. A diferencia de las que usaron el año anterior, éstas no llevan logotipos de auspiciantes. Aquellas —modelo años ochenta, cuello de solapas anchas— tenían escrito en la espalda “El haren del minero” (sic), el nombre del prostíbulo del pueblo que es regentado por una entusiasta del deporte conocida como doña Beija.

Al caer la tarde, los jugadores que hacían falta para completar el equipo finalmente llegan y a Chuchuca Jara el pulso se le estabiliza. Entonces, sobre Portovelo se desata una tempestad.La década de los años cuarenta juntó las condiciones para que llegara el ocaso. Para SADCO ya no era rentable la explotación dado el congelamiento del precio del oro a nivel mundial (treinta y cinco dólares la onza) y la presión que, después de haberle otorgado toda clase de privilegios y haberse desentendido de los problemas laborales, ejercía ahora el gobierno ecuatoriano para que la empresa subiera los salarios y entregara una obligación fiscal fija. Finalmente, una inundación dentro de la mina principal dejó inaccesibles cinco de las trece galerías más cargadas, y eso sentenció su historia. En 1950, luego de cincuenta y cuatro años de operaciones, SADCO abandonó el país.Según apunta Mariana Cortázar en su libro El oro de Portovelo, durante el tiempo en que estuvo operativa, la empresa llegó a extraer 3.6 millones de onzas de oro (ciento dos toneladas), una cantidad importante considerando que, actualmente, el proyecto Mirador, el más avanzado de mega minería a cielo abierto en el Ecuador, prevé obtener algo más de siete millones de onzas de oro en treinta años. Por otro lado, esas ciento dos toneladas equivaldrían a 0.063 por ciento de las ciento sesenta y un mil toneladas que, según un reportaje de 2008 de National Geographic, es la cantidad de oro que se ha extraído en toda la historia de la humanidad.Tras la partida de SADCO se instaló en su lugar la empresa estatal CIMA, que con pobres resultados y sin ninguna capacidad para afianzar la convivencia en el pueblo, operó hasta 1978. Luego, llegó el desastre. Prácticamente abandonadas, las instalaciones que había construido SADCO, los espacios de uso común, la infraestructura deportiva, todo —o casi— sucumbió al saqueo y la destrucción.[gallery ids="eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZ2F0b3BhcmRvLmNvbVwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAxNFwvMDRcL2xhX2NhbmNoYV9kZV9vcm8taW50Ni5qcGciLCJ0aXRsZSI6ImxhX2NhbmNoYV9kZV9vcm8taW50NiIsImNhcHRpb24iOiIiLCJhbHQiOiJMYSBjYW5jaGEgZGUgb3JvLCBpbnQ4IiwiZGVzY3JpcHRpb24iOiIifQ==,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZ2F0b3BhcmRvLmNvbVwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAxNFwvMDRcL2xhX2NhbmNoYV9kZV9vcm8taW50NS5qcGciLCJ0aXRsZSI6ImxhX2NhbmNoYV9kZV9vcm8taW50NSIsImNhcHRpb24iOiIiLCJhbHQiOiJMYSBjYW5jaGEgZGUgb3JvLCBpbnQ5IiwiZGVzY3JpcHRpb24iOiIifQ==,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZ2F0b3BhcmRvLmNvbVwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAxNFwvMDRcL2xhX2NhbmNoYV9kZV9vcm8taW50NC5qcGciLCJ0aXRsZSI6ImxhX2NhbmNoYV9kZV9vcm8taW50NCIsImNhcHRpb24iOiIiLCJhbHQiOiJMYSBjYW5jaGEgZGUgb3JvLCBpbnQxMCIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0="]—No había ni dios ni ley —dice Mariana Cortázar—. La gente del pueblo se volvió loca, no dejaron ni los muebles, se llevaron hasta las piedras con las que estaba hecha la oficina de la gerencia, pensando que los gringos, debajo de eso, tenían oro.Portovelo se había poblado, además de por quienes nacieron ahí, por consecutivas olas de forasteros que llegaron como mano de obra y se marcharon cuando el trabajo escaseó. A medio camino entre un hogar y un yacimiento, el campamento minero no logró parir un pueblo.—No se puede entender cómo se pudieron destruir todas las referencias del propio pueblo —dice Roy Sigüenza, poeta y gestor cultural de Portovelo—. Fue un proceso de canibalismo. Hubo una mezcla de avaricia, ignorancia, primitivismo. Si bien los valores que promovía SADCO servían al capital, su presencia cohesionaba al pueblo, por eso, cuando se fue, la gente se quedó sin referentes de unidad y vino el caos.Se desató la minería informal. Locales y forasteros arrasaron con la infraestructura y con cuanto montículo de relaves encontraron. El mercurio y el cianuro utilizados para lavar las tierras, los desechos de los desechos, lo dejaron ir en el aire y en las aguas del Río Amarillo, que ya el fulgor lo tenía muerto. Sin embargo, por el efecto de un pacto no declarado, el caos no pudo con la cancha de fútbol que estaba junto al río. Los individuos y las pequeñas sociedades que habían terminado con los relaves no le hincaron una sola pala a ese terreno.—Era como una zona sagrada —dice Roy Sigüenza—. Nadie se iba a atrever a tocarla.

Era de esperarse, porque mientras el desorden reinaba en Portovelo, en su cancha el Río Amarillo jugaba el mejor fútbol de su historia. Durante la década de los setenta, CIMA, la empresa estatal, había auspiciado al equipo su participación en la segunda división, le había dado empleo a casi todos los jugadores y había azuzado en ellos el sueño de ascender a la primera categoría del fútbol ecuatoriano. Estuvieron cerca, y esa cancha fue testigo, pero no lo lograron. Ése fue otro de los gozos breves que embelesaron a Portovelo. Cuando CIMA se marchó, en 1978, el club cayó en la ruina.Hoy es un equipo de la segunda división que se mantiene con vida, al filo de las cuentas, gracias a los aportes voluntariosos de unos cuantos portovelenses, de una que otra pequeña sociedad minera y de la empeñosa doña Beija, la gerente del burdel. Agotado el brillo del equipo, al pueblo le quedaba, no obstante, otra causa para defender: su cancha de oro.El aguacero debe haber espantado a Portovelo, porque la poca gente que hay en la tribuna para trescientas personas alienta a los visitantes, que llegaron desde Machala, la capital de la provincia.En el camerino del Río Amarillo, el quinesiólogo frota linimento en unos cuantos muslos avejentados pero con huellas de un pasado tónico, y en ningún momento se habla de táctica ni de alineación: varios de los jugadores llevan casi medio siglo sabiendo dónde pararse.La cancha tiene el césped bien cuidado y los únicos claros de tierra que se distinguen están dentro de cada área chica. Cuando los equipos salen al campo, la lluvia arrecia y las gotas robustas que caen como proyectiles marcan en esa tierra surcos que se expanden con cierta viscosidad, con una leve oscilación que no se sabe si es una reacción cualquiera o si tiene que ver con los atributos de esa tierra, una tierra que por lo demás, dejando de lado las especulaciones, parece una tierra como cualquier otra.

En un momento, lo que ocurría en Portovelo trascendió la comarca. Una tarde de 1983 volvieron los extranjeros para intentar repetir la historia. Dado que nadie se los impidió, se atrevieron a tocar la zona sagrada. Trabajadores de la empresa canadiense Wright Engineers metieron sus taladros en la tierra del estadio y sacaron muestras para hacer análisis de sus contenidos. Los resultados de laboratorio determinaron que, además de oro, ahí había también algo de plata, cobre, plomo y zinc. Al mando de ese intento de explotación estuvo el ingeniero Washington Palacios. Treinta años más tarde, recuerda los principales datos de ese estudio.—Había alrededor de doscientas cuarenta mil toneladas de tierra enriquecida y el contenido de oro era de dos gramos por tonelada. En la época, eso habría generado ingresos por cerca de siete millones de dólares. Hoy serían veinticuatro millones.La conclusión de Wright Engineers fue que había negocio. Con ese panorama, quedaba tantear la factibilidad. Entonces fueron a tocar la puerta de Chuchuca Jara.—Vino el ingeniero Washington Palacios —dice Chuchuca—. Quería convencerme para que yo, como presidente que era de la Liga Deportiva de Portovelo, diera el visto bueno y les dijera a los compañeros que aceptáramos lo que nos proponían: un millón y medio de sucres en el banco para que les dejáramos sacar cinco metros de hondo, ciento veinte metros de ancho y ciento ochenta de largo de las arenas del estadio de fútbol. Washo Palacios me dijo: “Chuchuca, con esa plata vas a estar bien, hermano”, pero yo le dije: “¿Qué?, ¿quieres que me cuelgue Portovelo?”Por entonces, en Ecuador aún circulaba el sucre, la moneda nacional que feneció en el año 2000. La cotización promedio de 1983 fue de cuarenta y ocho sucres por un dólar. La suma que supuestamente le ofrecían a Chuchuca Jara equivalía aproximadamente a treinta y un mil dólares.[gallery ids="eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZ2F0b3BhcmRvLmNvbVwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAxNFwvMDRcL2xhX2NhbmNoYV9kZV9vcm8taW50MS5qcGciLCJ0aXRsZSI6ImxhX2NhbmNoYV9kZV9vcm8taW50MSIsImNhcHRpb24iOiIiLCJhbHQiOiJMYSBjYW5jaGEgZGUgb3JvLCBpbnQxNCIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZ2F0b3BhcmRvLmNvbVwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAxNFwvMDRcL2xhX2NhbmNoYV9kZV9vcm8taW50Mi5qcGciLCJ0aXRsZSI6ImxhX2NhbmNoYV9kZV9vcm8taW50MiIsImNhcHRpb24iOiIiLCJhbHQiOiJMYSBjYW5jaGEgZGUgb3JvLCBpbnQxNSIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZ2F0b3BhcmRvLmNvbVwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAxNFwvMDRcL2xhX2NhbmNoYV9kZV9vcm8taW50My5qcGciLCJ0aXRsZSI6ImxhX2NhbmNoYV9kZV9vcm8taW50MyIsImNhcHRpb24iOiIiLCJhbHQiOiJMYSBjYW5jaGEgZGUgb3JvLCBpbnQxNiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0="]—Era muchísima plata —recuerda él—. Cien sucres nomás bastaban para no sé cuántas semanas de comida aquí en Portovelo, pero yo le dije categóricamente a Washo Palacios: “No, hermano, yo nunca haría eso, aquí me matan”.—Con Chuchuca conversamos de cómo patear un penal o un tiro libre, pero no de una propuesta de ese tipo —dice Washington Palacios—. Él no tenía mayor peso como dirigente, no teníamos nada que hablar con él. Nunca intentamos hacer nada por debajo de la mesa, nosotros fuimos a hablar con el Instituto Ecuatoriano de Minería (INEMIN), que era el ente rector, pero al ver que ellos estaban más interesados en tener una aceptación política que en el beneficio económico para el pueblo, y que una eventual explotación de la cancha podía provocar un conflicto social, nos fuimos sin insistir.Alrededor de ese terreno con un césped ralo y dos arcos de tamaño reglamentario iban creciendo tanto la leyenda como la afición. Único en su clase, le correspondían por ello dos calificativos de excepción: polivalente y polimetálico. Además de su variado contenido mineral y de haber sido la sede del alguna vez insigne Río Amarillo, la cancha, para el pueblo, hacía las veces de paseadero, explanada de festejos, cantina al aire libre y hasta pista para aprender a conducir: el afecto que se le tenía era proporcional a la cantidad de servicios que brindaba.Pocos habían reclamado cuando se arrasó con los relaves, pero atreverse con la cancha constituía una afrenta comunal. La tarde en que los obreros de Wright Engineers tomaban muestras de la cancha, unos jóvenes del pueblo pasaron por ahí y, al ver la escena, corrieron alarmados para alertarle al Figura Cueva.—“Vamos, Figura, están metiendo unos taladros en el campo deportivo”, me dijeron los muchachos. Yo fui, y a los que estaban sacando las muestras les dije: “Esta cancha no se toca, señores”. Ellos me dijeron que nos iban a construir otro estadio. “Qué estadio ni qué nada”, les dije yo, “mire al frente, ya se llevaron toda la pampa de arena y nadie dejó nada.”—Ésa era la propuesta —dice Washington Palacios—, sacar la tierra y hacerles un verdadero estadio ahí mismo, con camerinos subterráneos, césped artificial, graderíos y toda la infraestructura necesaria. La idea era que la cancha estuviera dentro del hoyo, por debajo del nivel del suelo, así se hubiera podido aumentar la capacidad de los graderíos. Pero, claro, lo que ocurre es que en ese pueblo, donde pesa más la incertidumbre que las certezas, la gente pensó que íbamos a llevarnos el material e irnos sin hacer nada.

No hubo una movilización mayoritaria, pero tampoco hizo falta. Bastó la reacción de unos cuantos para advertir que la cancha no se tocaba. Tras el intento fallido de Wright Engineers, el célebre canchón quedó como siempre. Los años pasaron y del tema no se supo gran cosa. Portovelo se estancó en tareas de pequeña y mediana envergadura. Actualmente, hay unas sesenta pequeñas sociedades operando en la zona y unos tres mil mineros artesanales trabajan sin los permisos correspondientes. Según reformas hechas a la Ley de Minería a mediados de 2013, esas actividades deberán regularizarse en los siguientes meses.Ahora, poco después de las cinco de la tarde, el partido arranca. Desde la izquierda, la línea de cuatro de la defensa del Río Amarillo la conforman Klinger, Chuchuca, Jorge y Ángel, y en ese mismo orden disminuye en ellos la seguridad y el buen manejo del balón, lo cual hace posible que por esa banda se generen las más claras jugadas de peligro. Así ocurre con el primer tanto: un pase de la muerte, la bola que queda picando en el área chica y un delantero que, intrépido en sus sesenta y tantos, se barre con la derecha y anota.“Vamos, vamos, Río Amarillo”, se alientan entre ellos los mismos jugadores, porque la poca gente que hay en la tribuna aplaude el gol de los visitantes, como si para el equipo del pueblo ya no quedara ni la buena voluntad. El empate no tarda, y lo marca, con una extrema palomita, un delantero al que llaman el mula, por su patadón con la derecha. El equipo empieza a creer, pero enseguida se desarma. Como ocurre en Portovelo con los brotes de alegría, éste dura poco y, tras el segundo gol en contra, todo se vuelve una radiografía de su fragilidad, agravada por la lamentable actuación de un guardameta improvisado.En su partido de aniversario cuarenta y nueve, el Río Amarillo pierde siete a tres. Pocos estuvieron en el estadio para alentarlo y nadie pareció realmente consternado por la derrota. Nadie, salvo Chuchuca Jara, que apenas el árbitro da el pitazo final, arranca su trote cansado y desaparece del estadio bajo la lluvia.Segundo Orellana, cuarenta y nueve años, hoy propietario de un almacén de electrodomésticos y de la estación Radio Magia, fue alcalde de Portovelo de 2000 a 2004. Durante su periodo, la actividad minera continuó siendo endeble y el precio del oro a nivel mundial se mantuvo en picada, pero en el pueblo se reanimó el cotilleo acerca de lo que había bajo la cancha de fútbol y la leyenda despertó. Una gestión municipal hizo que en 2001 llegara desde Quito la consultora privada Fungeomine para realizar un estudio. Los técnicos hicieron treinta y dos perforaciones que luego mandaron a un laboratorio.—Se concluyó —dice Segundo Orellana— que la tierra aprovechable alcanzaba mínimo ocho metros de profundidad y máximo dieciocho metros, y que en total ahí había cuatrocientos ochenta y cuatro kilos de oro, lo cual es sumamente interesante. El problema fue que durante nuestra administración el precio del kilo costaba entre seis mil y ocho mil dólares, y eso hacía que, después de los gastos de explotación, el proyecto no resultara rentable para ninguna empresa. Pero en la actualidad, a un precio conservador de cuarenta mil dólares el kilo, eso daría más de veinte millones de dólares, y aunque se debiera invertir hasta el cincuenta por ciento en el procesamiento, me parece que todavía es un buen negocio.Basado en esas cifras, Orellana se imagina la película completa.—Yo creo que en la cancha debería construirse un gran mercado de captación, transformación y comercialización de productos, que sirva a toda la parte alta de la provincia de El Oro.—¿Y qué pensaría la gente del pueblo?—La gente tiene conocimiento de esas ideas, pero de forma leve, es decir que no está muy bien informada como para decidir, como para pensar que eso es de todos y que nos podría ayudar para hacer muchas cosas.—¿Y por qué no se le informa?—Es difícil, no hay la decisión ni la voluntad de nadie. Hay unas dos o tres personas que no van a querer nunca que eso se explote. Eso es lo que no entiendo, que haya gente que piense que eso debe quedarse ahí en vez de buscar el desarrollo del pueblo. Imagínese, un día me dijeron que si no hubiera la cancha no habría dónde hacer el pregón de las fiestas.Si no estuviera la cancha, es posible que Portovelo perdiera la matriz de su incertidumbre, la clave que permite divagar alrededor de la leyenda. Según el ingeniero Edgar Pillajo, presidente de Fungeomine, al desarrollo imaginado por el ex alcalde le sobra el entusiasmo.—Mucha gente en Portovelo pensaba que con el dinero que podían obtener por ese oro iban a poder hacer una cantidad de obras de infraestructura y también un estadio con todo lo necesario, pero nadie sabía a ciencia cierta cuál era el volumen de relaves aprovechables y si realmente la operación era rentable o no.En el informe de su estudio, Fungeomine apuntó que bajo la cancha de fútbol había treinta y siete mil toneladas de tierra explotable (el ingeniero Washington Palacios, de Wright Engineers, sostenía que eran doscientas cuarenta mil toneladas) y que la profundidad enriquecida alcanzaba solamente los tres metros y no los dieciocho, como decía Segundo Orellana. En consecuencia, ahí habría solamente doscientos cuatro kilos de oro y no los cuatrocientos ochenta y cuatro que aseguraba el ex alcalde. Por último, haciendo una actualización que toma en cuenta el precio vigente del kilo de oro, Fungeomine señala que los eventuales ingresos por la explotación tampoco alcanzarían los veinte millones de dólares que mencionó Segundo Orellana, ni los veinticuatro millones que señaló Washington Palacios, por lo que concluye haciendo una recomendación que entibia la fiesta: “Utilizar como promoción de Portovelo la existencia de la única cancha de fútbol del mundo en la que se juega sobre doscientos cuatro kilos de oro, lo que equivale a ocho millones quinientos dieciocho mil dólares.”Portovelo, tierra de incertezas, lo es también de insondables paradojas. El ex alcalde no sólo tuvo que olvidarse de la posibilidad de explotar la cancha sino que debió avanzar en sentido contrario. En su administración se construyeron los graderíos y los camerinos, y se le asentó a la tierra un gramado perfecto que le hizo parecer un campo profesional de fútbol y no el perímetro de una quimera. Se le instaló, además, el sistema de riego, las luminarias y, con especial urgencia, un cerramiento de malla de tres metros de altura. Así, el canchón histórico pasó a ser el Estadio Municipal de Portovelo, que fue inaugurado en 2004.—Yo sé que parece paradójico —dice Orellana—, pero teníamos que atender las necesidades deportivas de la juventud y de la ciudad en general. Pero en el fondo, aunque usted no lo quiera creer, lo más importante para nosotros era mantener el estadio resguardado porque, conociendo la actitud de la gente y cómo se ha arrasado todo aquí, posiblemente ya se hubieran metido a sacar la tierra y en este momento ni estadio hubiera.Héctor Maldonado, más conocido como el Pavo, tiene sesenta y cinco años y desde hace diez es el conserje que mantiene resguardado el estadio. El día en que el Río Amarillo jugó su partido de aniversario, regó el césped e hizo la limpieza durante la madrugada, como es su costumbre, y luego desapareció varias horas sin dejar rastro. Pasado el medio día, al Pavo se lo volvió a ver, hundido en una de las bancas de suplentes, solo y con la mirada vidriosa, rodeado de la angustiante vaciedad del graderío. El Pavo y el estadio se aman y se odian. A veces, al Pavo no le dan ganas de regar el césped. A veces, como esa mañana, al Pavo le dan ganas de ir a ahogar las penas en el El haren del minero.—Yo sé que la tierra de esta cancha es rica —dice—, pero a mí eso no me importa; qué me puede importar si yo soy sólo el conserje. Yo simplemente hago mi trabajo y por eso me pagan apenas doscientos dólares al mes. Le he pedido a la Liga Deportiva Cantonal que me pague el salario básico (trescientos dieciocho dólares), pero me dicen que no tienen plata. ¿En qué me beneficia a mí que esta cancha tenga oro?—Entonces, ¿usted apoyaría que se la explotara?—La verdad, creo que no, porque esto es algo histórico, el estadio es lo mejor que tiene Portovelo. ¿Qué más ha tenido Portovelo?Portovelo tiene opiniones dispares, contradictorias, impredecibles sobre qué hacer con su estadio. Cuatro jóvenes que jugaron fútbol en la mañana ahora toman cerveza en el exterior de una cevichería. Dicen que preferirían que la cancha se quedara como está, pero a la vez dicen que si se propusiera un proyecto que beneficiara a todos, ellos estarían de acuerdo; aunque enseguida se retractan y advierten que no hay que confiar en las propuestas porque en ese pueblo sobran los que proponen y no cumplen. Algo similar dice Vinicio Tituaña, un taxista que vive junto al estadio y que, cuando construyó su casa, cavó hondo donde iban los cimientos para ver si le tocaba un poco de esa afamada arena. No encontró nada.—No me gustaría que explotaran esa tierra —dice Tituaña—, porque la elegancia de Portovelo es su estadio, y si lo pusieran en otro lugar, ¿quién va a ir a ver un partido por allá? Me imagino que todos los portovelenses piensan como yo.—¿Y si les propusieran algo interesante a cambio?—Hermano, ¿quién va a confiar en los políticos de ahora? Los de antes al menos robaban disimuladamente, éstos de ahora se te llevan de frente.Nelson Aguilar, ochenta y seis años, ex obrero de SADCO, sentado en el portal de una tienda de abarrotes, acaricia como a una mascota un pedazo de cuarzo con chispas de oro que acaban de regalarle. Lo va a poner como adorno en la mesa de su sala. Dice que la gente en Portovelo, además de no cumplir, exagera, y que en la cancha no hay tanto oro como cuentan; que algo, seguramente, se le podría sacar, pero que si alguien se atreviera a hacerlo, él cometería cualquier locura para impedirlo.—Si viniera algún necio a querer dañar la cancha, yo soy el primero que pidiera un arma para meterle un tiro. Yo ya estoy viejo y enfermo, a mí no me importa la muerte ni que me metan preso.Roy Sigüenza, el poeta de Portovelo, también es radical, pero desde la otra orilla.—Esa cancha debería reubicarse en otro lugar para que esa tierra pueda aprovecharse en algo de mayor beneficio. Tal vez exagero, pero si bien ese terreno ayuda a estimular los músculos, pone en resguardo el desarrollo del cerebro. A nadie parece importarle que no exista un museo que conserve la memoria y la historia de este pueblo, por ejemplo, pero sí se preocupan mucho cuando no hay un partido o cuando no llega el árbitro.La camioneta doble cabina que hace de taxi avanza montaña arriba, haciendo traquetear el motor en primera velocidad. El sol está en su cénit y, con el polvo ocre que se levanta del camino, el paisaje parece envuelto en una nube de azufre. En el barrio El Castillo, la zona exclusiva donde vivían los altos mandos de SADCO en vistosas villas de madera pintadas de verde y blanco, está el Museo Mineralógico Magner Turner, otra de esas fantasías exuberantes que son insignia de este pueblo.Portovelense de nacimiento, Magner Turner, sesenta y cinco años, parece un vaquero tejano o un explorador de la estirpe de Indiana Jones. Bigote de concurso, peinilla en el bolsillo trasero de un pantalón de casimir que casi sube hasta el ombligo y, bordada en la solapa derecha de uno de esos chalecos caqui con veinte bolsillos, la frase: Mr. Magner Turner-El Salvaje. Es la tercera generación de una familia de petroleros, geólogos y mineros estadounidenses que anclaron en esta zona y no se fueron nunca. De formación autodidacta, es una autoridad a nivel nacional y una referencia regional en asuntos de geología y minas. Es un individuo risueño que habla de él en primera persona del plural y en cuyo lenguaje afloran de manera silvestre términos como geomorfología, calcopirita, suma de alteración metasomática, apófisis y senior prospector, que es lo que es él, además de propietario de la segunda colección más grande del Ecuador de piedras preciosas, minerales, rocas y osamentas. Por pura pasión, empezó el acopio hace casi cuarenta años y hoy tiene alrededor de ocho mil piezas traídas por él mismo de todas las esquinas del mundo. El museo ocupa un salón de cuatrocientos metros cuadrados donde hay veinte vitrinas y varias fotos enmarcadas de Magner Turner junto a reinas de la provincia de El Oro vestidas en satín. En el patio de la casa, incrustado en la porción de montaña que baja por ahí, hay un bunker con tres minas acondicionadas para fines pedagógicos. Junto a la entrada del bunker hay una respetable dotación de huesos de ballena.—Nosotros descubrimos el mejor oro del Ecuador en la mina de Guayzimi, al sur oriente del país —dice Magner Turner—, y lo que ganamos con ese oro lo invertimos en este museo. Esto vale millones de dólares.Magner Turner fue concejal de Portovelo durante la administración de Segundo Orellana. Estuvo en la cancha cuando los técnicos de Fungeomine hicieron los estudios de prospección. Constató que los resultados fueron los que determinó la consultora y no los que idealizó su compañero alcalde, por lo que reafirmó su voluntad de oponerse a los intentos de explotación.—Había unos cuatro individuos que querían disputarse esa explotación —dice—. Incluso se propusieron sobornos en el municipio para que se les permitiera, pero yo fui a pelear con el Director Nacional de Minas y le dije que eso es un patrimonio nacional, que mientras yo viva jamás permitiré que se lleven esas arenas, que quitarle eso a Portovelo sería quitarle el verdadero crisol de la minería del Ecuador, que sería como ir a mi casa y tumbarme el museo.En su función de concejal gestionó que de la parte baja de la provincia trajeran tierra ordinaria para crear una capa de protección de 45 centímetros por encima de la superficie original. De esa forma, los trabajos para instalar la tubería del riego por aspersión y el nuevo césped del estadio ni siquiera tocaron los relaves enriquecidos. Pero para Magner Turner la solución no estaba solamente en dejar a las arenas dormidas en sus laureles, sino en aprovecharlas con decencia. Junto a un empresario banquero, ideó una ruta turística del oro. La idea era traer, en un jet que el banquero estaba dispuesto a comprar, a jubilados de Europa y Estados Unidos para que realizaran un recorrido por cinco provincias del Ecuador y visitaran atractivos relacionados a la explotación aurífera: una de las paradas debía ser el estadio de Portovelo. Ese proyecto nunca prosperó, pero años más tarde, en colaboración con la Universidad Politécnica del Literal, Turner pudo crear otra ruta del oro, más modesta, que incluyó a su museo entre las atracciones. Ahora, a los turistas que pasan por ahí les invita a visitar el estadio de fútbol.—Pero el estadio, tal cual, no es nada atractivo —le digo a Magner Turner.—Bueno, ahí mi idea loca es la siguiente: en algún lugar estratégico habría que construir una torre para poner encima un café—restaurante bien bonito, redondo, con todas las paredes de cristal para que se pueda ver a trescientos sesenta grados y se pueda admirar ese estadio único en su género. Sería como una hermosa vitrina giratoria, como esa torre que hay en Chicago. Se invertirían unos trescientos mil dólares y eso no gastaría ni cien dólares al mes en estar dándose las vueltas, despacito. Vienen los extranjeros, pagan diez dólares y ese dinero queda para el pueblo, no para los empresarios.Mientras el equipo del pueblo perdía su partido de aniversario, Roy Sigüenza leía poesía en la terraza de su casa y tomaba un café espeso como brea. Las figuras literarias deben haberle aprisionado porque, más tarde, al enterarse del marcador del encuentro, no dijo mayor cosa. Sólo dijo esto:—Hay una historia muy particular de una mujer que fue mendiga. Le llamábamos Rosa Swing. Esta mujer vivía en la punta de un cerro, molestada por medio mundo porque se decía que era la bruja del pueblo. Un día la encontraron muerta en su casa, donde vivía rodeada de animales porque era una especie de pastora. Poco después de su muerte, bajo su casa descubrieron las vetas más ricas que había en la zona. Es decir que murió sobre una montaña de oro, en la pobreza más absoluta. Ésa es más o menos la metáfora de Portovelo.\\[/read]

No items found.

No items found.

No items found.

No items found.

Debajo del terreno de juego del equipo Río Amarillo hay una posible riqueza.

Portovelo es un pueblo minero de trece mil habitantes que queda a quinientos cincuenta kilómetros al sur de Quito, Ecuador, en una provincia costera que, pertinentemente, se llama El Oro. Contenido en un valle más seco que frondoso, el pueblo se desparrama con un desorden pintoresco sobre la falda de una colina y luego se disemina con similar desgarbo sobre los bordes del Río Amarillo, que lo atraviesa. Hay en el aire una leve estridencia producida por la maquinaria minera que opera alrededor y por el trajín de una sobrepoblación de taxis que trepan pendientes de montaña rusa.—En el aire también hay mercurio, pero eso no se nota —dice un taxista que fue minero.Hay en el aire, además, un brío masculino por el enaltecimiento al obrero y un cierto dejo de campiña cowboy. En el casco central, la escultura en bronce de tres mineros tiene una inscripción que habla de su esfuerzo y su valor. Cerca del río, junto al estadio de fútbol, hay comerciantes que los fines de semana venden fruta y verdura a precios de mayorista, y otros que venden camisetas con el nombre de Messi en la espalda y el de Qatar Airways al frente. Cada día, a los montes que rodean Portovelo la actividad minera les taladra las entrañas, y desde esos montes se ve el estadio de fútbol rodeado por casas y edificios pequeños de colores pálidos. Desde allí se ve también el Río Amarillo con el agua del color del cemento, ya no reluciente como cuando el oro que había en su cuenca le sacaba destellos. Portovelo es un territorio rico en metales preciosos, tanto que, se dice, hasta la tierra que hay bajo el césped del estadio acumula un jugoso botín de oro. Pero en Portovelo, así como se dice una cosa, se dice otra.

Segundo Cueva, el Figura, tiene ochenta y un años y renguea de la pierna derecha por una lesión que le dejó el fútbol. Junto a otros jugadores aficionados fundó, en 1964, el Río Amarillo, el equipo que tomó el nombre del afluente que atraviesa el pueblo. Cueva es dueño de un bar que es también una tienda de abarrotes, el museo del equipo y su cuartel de concentración. En una de las salas del bar hay dos mesas de billar y varias vitrinas —pintadas de amarillo y cubiertas de polvo— llenas de trofeos y diplomas. Bajo las vitrinas hay bancas de madera, también amarillas, y fotografías ampliadas de viejas alineaciones del club. Algunos de los jugadores que aparecen en esas fotografías están sentados hoy en esas bancas, sin ninguna preocupación aparente. El promedio de edad es de sesenta años y el de cintura de sesenta centímetros... al cubo. A las cinco de la tarde de este domingo 10 de agosto deberán jugar un partido amistoso de aniversario. En Ecuador, el 10 de agosto es una conmemoración nacional porque se recuerda que en 1809 una Junta de Gobierno desconoció a la corona española y eso incentivó el espíritu independentista en toda Hispanoamérica, pero en Portovelo la fecha tiene su gloria propia porque ese mismo día, hace cuarenta y nueve años, nació el equipo de la ciudad.[read more]Cuando faltan quince minutos para la hora del partido hay siete veteranos tirándose bromas en el bar del Figura. Uno de ellos es el quinesiólogo del equipo y otros tres llevan mocasines y han dicho que no van a jugar.[read more]—¿Por qué? —pregunta Luis Vicente Jara, alias Chuchuca, otro de los fundadores del club. –Sin responder, el ex zaguero central Nery Sigüenza se acaricia la barriga y hace una mueca de fatalidad.Directivo de organismos deportivos y ex lateral de gambeteo ágil, a Chuchuca Jara el fútbol le pone a transpirar dentro y fuera de la cancha, por eso es el único que luce preocupado porque el equipo no se completa.

En uno de sus últimos viajes de colonización, más o menos en 1540, llegaron los españoles a esa zona de lo que hoy es Ecuador, desde lo que ahora es Perú, siguiendo el curso del río Tumbes, en el que habían descubierto oro mezclado con las arenas del caudal. Querían encontrar la fuente de origen y siguieron la trayectoria del río hasta dar con un afluente cuyo cauce desprendía un brillo aurífero. Le llamaron río Amarillo y en una de sus playas asentaron un campamento al que llamaron Portovelo debido a la semejanza topográfica con el puerto panameño (Portobelo) donde embarcaban hacia Europa buena parte de las riquezas que extraían de estas tierras. Portovelo, donde abundaba el oro de entre dieciséis y dieciocho kilates, se revelaría pronto como la mina más rica de la zona.Siglos más tarde, en 1896, cuando Estados Unidos ya era una potencia y se había lanzado a acaparar recursos naturales y materias primas, llegó a Ecuador la South American Development Company (SADCO), una empresa minera con sede en Nueva York, que protagonizó un capítulo tan legendario como polémico.Desde Puerto Bolívar, importante embarcadero que queda a unos setenta kilómetros de Portovelo, los primeros trabajadores de SADCO atravesaron la hostil floresta, un tramo sobre línea férrea y luego a lomo de mula, y trajeron maquinaria, herramientas y mano de obra para construir no sólo el que fue el complejo minero más grande de la época, sino la primera gran industria del país por su volumen de operaciones y su cantidad de empleados. La empresa tuvo una planta filtradora de tierra mineral que procesaba un promedio de trescientas toneladas al día (el contenido aproximado de oro era de once gramos por tonelada, mientras que actualmente es de 4.5 gramos), una planta de lixiviación que permitía recuperar hasta el ochenta por ciento del oro, y un elevador llamado “pique americano”, la joya de la casa, que servía para subir y bajar personal, equipo y minerales desde las trece galerías horizontales excavadas cada treinta metros de profundidad. Sobre el pique construyeron una estructura de veintiocho metros de alto, similar a una torre petrolera, a la que llamaban “el castillo” y que, además de operar mecánicamente el elevador, se convirtió en el símbolo del poderío de la empresa. Montaña arriba por encima del pique, la mina tenía veintiocho niveles, el terreno para explotar alcanzaba los cuarenta kilómetros cuadrados y se empleaban entre ochocientos y mil obreros al mismo tiempo.[gallery ids="eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZ2F0b3BhcmRvLmNvbVwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAxNFwvMDRcL2xhX2NhbmNoYV9kZV9vcm8taW50OS5qcGciLCJ0aXRsZSI6ImxhX2NhbmNoYV9kZV9vcm8taW50OSIsImNhcHRpb24iOiIiLCJhbHQiOiJMYSBjYW5jaGEgZGUgb3JvLCBpbnQzIiwiZGVzY3JpcHRpb24iOiIifQ==,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZ2F0b3BhcmRvLmNvbVwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAxNFwvMDRcL2xhX2NhbmNoYV9kZV9vcm8taW50OC5qcGciLCJ0aXRsZSI6ImxhX2NhbmNoYV9kZV9vcm8taW50OCIsImNhcHRpb24iOiIiLCJhbHQiOiJMYSBjYW5jaGEgZGUgb3JvLCBpbnQ0IiwiZGVzY3JpcHRpb24iOiIifQ==,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZ2F0b3BhcmRvLmNvbVwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAxNFwvMDRcL2xhX2NhbmNoYV9kZV9vcm8taW50Ny5qcGciLCJ0aXRsZSI6ImxhX2NhbmNoYV9kZV9vcm8taW50NyIsImNhcHRpb24iOiIiLCJhbHQiOiJMYSBjYW5jaGEgZGUgb3JvLCBpbnQ1IiwiZGVzY3JpcHRpb24iOiIifQ=="]Entre eclosión de modernidad y desarraigo cultural, la empresa construyó un nuevo esquema de vida. Mariana Cortázar, periodista que escribió dos libros sobre la historia de Portovelo, nació en el campamento en 1946.—Había unas trescientas familias viviendo en Portovelo. La empresa profesionalizó a la gente en diversas áreas, enseñó disciplina, puntualidad, cooperación. La educación era tan buena o mejor que en las principales ciudades del país. La gente adquirió una cultura diferente. Había una preocupación casi exagerada por el aseo y la limpieza, al punto que un grupo de inspectores iba a las casas a revisar si se había barrido bien y si no había ratas.Aquel régimen de disciplina, esfuerzo y sanidad instaurado en las labores mineras y en la vida cotidiana pronto se desplegó en un ámbito de esparcimiento: SADCO trajo el deporte a Portovelo, y para incentivar la práctica, la infraestructura que construyó fue monumental. El espacio para doscientas personas que servía como teatro y sala de cine era un salón de uso múltiple, con palcos, lunetas y general, donde los 4 de julio se celebraban combates de box sobre un ring de medidas reglamentarias. De Estados Unidos habían traído un instructor para que enseñara a pelear con clase.—Era algo extraordinario —dice Mariana Cortázar—, había todos esos reflectores sobre el ring, el lugar estaba siempre repleto, era como ver una pelea en Chicago en esa época.Junto al teatro construyeron un coliseo, donde había canchas de baloncesto y de tenis en cemento, y suficientes balones Spalding y raquetas flacas de madera. El entrenador Van Butler condujo al equipo de Portovelo a ganar el campeonato de baloncesto de la provincia. Había también dos piscinas, y cerca del río más canchas de baloncesto, de voleibol y un canchón amplio de tierra donde se jugaba béisbol, fútbol once contra once bajo la dirección técnica de un entrenador australiano, el señor Lundy, y donde se celebraba la más exótica exhibición de criollismo anglosajón: elegantemente trajeados, los muchachos jugaban polo montando burros.

A lo largo de los años, aquel canchón, y todo el borde del río que daba hacia el campamento, había sido rellenado con relaves, las tierras de desecho que quedaban luego de moler el cuarzo para extraer el oro. Los relaves se acumulaban al pie del pique, en las bocas de las minas alrededor del pueblo y sobre la otra orilla del río, en lo que se llamó la pampa de arena.Portovelo emergió con la identidad natural que le dio la actividad minera, y una noción de orgullo colectivo se creó en torno a lo que la naturaleza le había otorgado a su subsuelo. Pero una suerte de segunda personalidad, adoptada por el favor de las circunstancias, se asentó en las gestas deportivas y en el afecto que la gente desarrolló por los lugares de esparcimiento, en particular por aquel canchón de arena que concentraba todas las piezas del genoma.A las cinco de la tarde, cuando el juego ya debería haber empezado, los veteranos del Río Amarillo apenas salen del bar camino al estadio. Con una temperatura promedio de veinticinco grados y una humedad del sesenta por ciento, en Portovelo no hay urgencia para apurar las cosas, menos un domingo que, bruscamente, empieza a ponerse gris.Chuchuca Jara lleva en una bolsa de plástico las camisetas que este año mandó a hacer para el equipo: pecho amarillo, franja negra sobre el hombro derecho, cuello redondo al rojo vivo. A diferencia de las que usaron el año anterior, éstas no llevan logotipos de auspiciantes. Aquellas —modelo años ochenta, cuello de solapas anchas— tenían escrito en la espalda “El haren del minero” (sic), el nombre del prostíbulo del pueblo que es regentado por una entusiasta del deporte conocida como doña Beija.

Al caer la tarde, los jugadores que hacían falta para completar el equipo finalmente llegan y a Chuchuca Jara el pulso se le estabiliza. Entonces, sobre Portovelo se desata una tempestad.La década de los años cuarenta juntó las condiciones para que llegara el ocaso. Para SADCO ya no era rentable la explotación dado el congelamiento del precio del oro a nivel mundial (treinta y cinco dólares la onza) y la presión que, después de haberle otorgado toda clase de privilegios y haberse desentendido de los problemas laborales, ejercía ahora el gobierno ecuatoriano para que la empresa subiera los salarios y entregara una obligación fiscal fija. Finalmente, una inundación dentro de la mina principal dejó inaccesibles cinco de las trece galerías más cargadas, y eso sentenció su historia. En 1950, luego de cincuenta y cuatro años de operaciones, SADCO abandonó el país.Según apunta Mariana Cortázar en su libro El oro de Portovelo, durante el tiempo en que estuvo operativa, la empresa llegó a extraer 3.6 millones de onzas de oro (ciento dos toneladas), una cantidad importante considerando que, actualmente, el proyecto Mirador, el más avanzado de mega minería a cielo abierto en el Ecuador, prevé obtener algo más de siete millones de onzas de oro en treinta años. Por otro lado, esas ciento dos toneladas equivaldrían a 0.063 por ciento de las ciento sesenta y un mil toneladas que, según un reportaje de 2008 de National Geographic, es la cantidad de oro que se ha extraído en toda la historia de la humanidad.Tras la partida de SADCO se instaló en su lugar la empresa estatal CIMA, que con pobres resultados y sin ninguna capacidad para afianzar la convivencia en el pueblo, operó hasta 1978. Luego, llegó el desastre. Prácticamente abandonadas, las instalaciones que había construido SADCO, los espacios de uso común, la infraestructura deportiva, todo —o casi— sucumbió al saqueo y la destrucción.[gallery ids="eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZ2F0b3BhcmRvLmNvbVwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAxNFwvMDRcL2xhX2NhbmNoYV9kZV9vcm8taW50Ni5qcGciLCJ0aXRsZSI6ImxhX2NhbmNoYV9kZV9vcm8taW50NiIsImNhcHRpb24iOiIiLCJhbHQiOiJMYSBjYW5jaGEgZGUgb3JvLCBpbnQ4IiwiZGVzY3JpcHRpb24iOiIifQ==,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZ2F0b3BhcmRvLmNvbVwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAxNFwvMDRcL2xhX2NhbmNoYV9kZV9vcm8taW50NS5qcGciLCJ0aXRsZSI6ImxhX2NhbmNoYV9kZV9vcm8taW50NSIsImNhcHRpb24iOiIiLCJhbHQiOiJMYSBjYW5jaGEgZGUgb3JvLCBpbnQ5IiwiZGVzY3JpcHRpb24iOiIifQ==,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZ2F0b3BhcmRvLmNvbVwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAxNFwvMDRcL2xhX2NhbmNoYV9kZV9vcm8taW50NC5qcGciLCJ0aXRsZSI6ImxhX2NhbmNoYV9kZV9vcm8taW50NCIsImNhcHRpb24iOiIiLCJhbHQiOiJMYSBjYW5jaGEgZGUgb3JvLCBpbnQxMCIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0="]—No había ni dios ni ley —dice Mariana Cortázar—. La gente del pueblo se volvió loca, no dejaron ni los muebles, se llevaron hasta las piedras con las que estaba hecha la oficina de la gerencia, pensando que los gringos, debajo de eso, tenían oro.Portovelo se había poblado, además de por quienes nacieron ahí, por consecutivas olas de forasteros que llegaron como mano de obra y se marcharon cuando el trabajo escaseó. A medio camino entre un hogar y un yacimiento, el campamento minero no logró parir un pueblo.—No se puede entender cómo se pudieron destruir todas las referencias del propio pueblo —dice Roy Sigüenza, poeta y gestor cultural de Portovelo—. Fue un proceso de canibalismo. Hubo una mezcla de avaricia, ignorancia, primitivismo. Si bien los valores que promovía SADCO servían al capital, su presencia cohesionaba al pueblo, por eso, cuando se fue, la gente se quedó sin referentes de unidad y vino el caos.Se desató la minería informal. Locales y forasteros arrasaron con la infraestructura y con cuanto montículo de relaves encontraron. El mercurio y el cianuro utilizados para lavar las tierras, los desechos de los desechos, lo dejaron ir en el aire y en las aguas del Río Amarillo, que ya el fulgor lo tenía muerto. Sin embargo, por el efecto de un pacto no declarado, el caos no pudo con la cancha de fútbol que estaba junto al río. Los individuos y las pequeñas sociedades que habían terminado con los relaves no le hincaron una sola pala a ese terreno.—Era como una zona sagrada —dice Roy Sigüenza—. Nadie se iba a atrever a tocarla.

Era de esperarse, porque mientras el desorden reinaba en Portovelo, en su cancha el Río Amarillo jugaba el mejor fútbol de su historia. Durante la década de los setenta, CIMA, la empresa estatal, había auspiciado al equipo su participación en la segunda división, le había dado empleo a casi todos los jugadores y había azuzado en ellos el sueño de ascender a la primera categoría del fútbol ecuatoriano. Estuvieron cerca, y esa cancha fue testigo, pero no lo lograron. Ése fue otro de los gozos breves que embelesaron a Portovelo. Cuando CIMA se marchó, en 1978, el club cayó en la ruina.Hoy es un equipo de la segunda división que se mantiene con vida, al filo de las cuentas, gracias a los aportes voluntariosos de unos cuantos portovelenses, de una que otra pequeña sociedad minera y de la empeñosa doña Beija, la gerente del burdel. Agotado el brillo del equipo, al pueblo le quedaba, no obstante, otra causa para defender: su cancha de oro.El aguacero debe haber espantado a Portovelo, porque la poca gente que hay en la tribuna para trescientas personas alienta a los visitantes, que llegaron desde Machala, la capital de la provincia.En el camerino del Río Amarillo, el quinesiólogo frota linimento en unos cuantos muslos avejentados pero con huellas de un pasado tónico, y en ningún momento se habla de táctica ni de alineación: varios de los jugadores llevan casi medio siglo sabiendo dónde pararse.La cancha tiene el césped bien cuidado y los únicos claros de tierra que se distinguen están dentro de cada área chica. Cuando los equipos salen al campo, la lluvia arrecia y las gotas robustas que caen como proyectiles marcan en esa tierra surcos que se expanden con cierta viscosidad, con una leve oscilación que no se sabe si es una reacción cualquiera o si tiene que ver con los atributos de esa tierra, una tierra que por lo demás, dejando de lado las especulaciones, parece una tierra como cualquier otra.

En un momento, lo que ocurría en Portovelo trascendió la comarca. Una tarde de 1983 volvieron los extranjeros para intentar repetir la historia. Dado que nadie se los impidió, se atrevieron a tocar la zona sagrada. Trabajadores de la empresa canadiense Wright Engineers metieron sus taladros en la tierra del estadio y sacaron muestras para hacer análisis de sus contenidos. Los resultados de laboratorio determinaron que, además de oro, ahí había también algo de plata, cobre, plomo y zinc. Al mando de ese intento de explotación estuvo el ingeniero Washington Palacios. Treinta años más tarde, recuerda los principales datos de ese estudio.—Había alrededor de doscientas cuarenta mil toneladas de tierra enriquecida y el contenido de oro era de dos gramos por tonelada. En la época, eso habría generado ingresos por cerca de siete millones de dólares. Hoy serían veinticuatro millones.La conclusión de Wright Engineers fue que había negocio. Con ese panorama, quedaba tantear la factibilidad. Entonces fueron a tocar la puerta de Chuchuca Jara.—Vino el ingeniero Washington Palacios —dice Chuchuca—. Quería convencerme para que yo, como presidente que era de la Liga Deportiva de Portovelo, diera el visto bueno y les dijera a los compañeros que aceptáramos lo que nos proponían: un millón y medio de sucres en el banco para que les dejáramos sacar cinco metros de hondo, ciento veinte metros de ancho y ciento ochenta de largo de las arenas del estadio de fútbol. Washo Palacios me dijo: “Chuchuca, con esa plata vas a estar bien, hermano”, pero yo le dije: “¿Qué?, ¿quieres que me cuelgue Portovelo?”Por entonces, en Ecuador aún circulaba el sucre, la moneda nacional que feneció en el año 2000. La cotización promedio de 1983 fue de cuarenta y ocho sucres por un dólar. La suma que supuestamente le ofrecían a Chuchuca Jara equivalía aproximadamente a treinta y un mil dólares.[gallery ids="eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZ2F0b3BhcmRvLmNvbVwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAxNFwvMDRcL2xhX2NhbmNoYV9kZV9vcm8taW50MS5qcGciLCJ0aXRsZSI6ImxhX2NhbmNoYV9kZV9vcm8taW50MSIsImNhcHRpb24iOiIiLCJhbHQiOiJMYSBjYW5jaGEgZGUgb3JvLCBpbnQxNCIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZ2F0b3BhcmRvLmNvbVwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAxNFwvMDRcL2xhX2NhbmNoYV9kZV9vcm8taW50Mi5qcGciLCJ0aXRsZSI6ImxhX2NhbmNoYV9kZV9vcm8taW50MiIsImNhcHRpb24iOiIiLCJhbHQiOiJMYSBjYW5jaGEgZGUgb3JvLCBpbnQxNSIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvZ2F0b3BhcmRvLmNvbVwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAxNFwvMDRcL2xhX2NhbmNoYV9kZV9vcm8taW50My5qcGciLCJ0aXRsZSI6ImxhX2NhbmNoYV9kZV9vcm8taW50MyIsImNhcHRpb24iOiIiLCJhbHQiOiJMYSBjYW5jaGEgZGUgb3JvLCBpbnQxNiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0="]—Era muchísima plata —recuerda él—. Cien sucres nomás bastaban para no sé cuántas semanas de comida aquí en Portovelo, pero yo le dije categóricamente a Washo Palacios: “No, hermano, yo nunca haría eso, aquí me matan”.—Con Chuchuca conversamos de cómo patear un penal o un tiro libre, pero no de una propuesta de ese tipo —dice Washington Palacios—. Él no tenía mayor peso como dirigente, no teníamos nada que hablar con él. Nunca intentamos hacer nada por debajo de la mesa, nosotros fuimos a hablar con el Instituto Ecuatoriano de Minería (INEMIN), que era el ente rector, pero al ver que ellos estaban más interesados en tener una aceptación política que en el beneficio económico para el pueblo, y que una eventual explotación de la cancha podía provocar un conflicto social, nos fuimos sin insistir.Alrededor de ese terreno con un césped ralo y dos arcos de tamaño reglamentario iban creciendo tanto la leyenda como la afición. Único en su clase, le correspondían por ello dos calificativos de excepción: polivalente y polimetálico. Además de su variado contenido mineral y de haber sido la sede del alguna vez insigne Río Amarillo, la cancha, para el pueblo, hacía las veces de paseadero, explanada de festejos, cantina al aire libre y hasta pista para aprender a conducir: el afecto que se le tenía era proporcional a la cantidad de servicios que brindaba.Pocos habían reclamado cuando se arrasó con los relaves, pero atreverse con la cancha constituía una afrenta comunal. La tarde en que los obreros de Wright Engineers tomaban muestras de la cancha, unos jóvenes del pueblo pasaron por ahí y, al ver la escena, corrieron alarmados para alertarle al Figura Cueva.—“Vamos, Figura, están metiendo unos taladros en el campo deportivo”, me dijeron los muchachos. Yo fui, y a los que estaban sacando las muestras les dije: “Esta cancha no se toca, señores”. Ellos me dijeron que nos iban a construir otro estadio. “Qué estadio ni qué nada”, les dije yo, “mire al frente, ya se llevaron toda la pampa de arena y nadie dejó nada.”—Ésa era la propuesta —dice Washington Palacios—, sacar la tierra y hacerles un verdadero estadio ahí mismo, con camerinos subterráneos, césped artificial, graderíos y toda la infraestructura necesaria. La idea era que la cancha estuviera dentro del hoyo, por debajo del nivel del suelo, así se hubiera podido aumentar la capacidad de los graderíos. Pero, claro, lo que ocurre es que en ese pueblo, donde pesa más la incertidumbre que las certezas, la gente pensó que íbamos a llevarnos el material e irnos sin hacer nada.

No hubo una movilización mayoritaria, pero tampoco hizo falta. Bastó la reacción de unos cuantos para advertir que la cancha no se tocaba. Tras el intento fallido de Wright Engineers, el célebre canchón quedó como siempre. Los años pasaron y del tema no se supo gran cosa. Portovelo se estancó en tareas de pequeña y mediana envergadura. Actualmente, hay unas sesenta pequeñas sociedades operando en la zona y unos tres mil mineros artesanales trabajan sin los permisos correspondientes. Según reformas hechas a la Ley de Minería a mediados de 2013, esas actividades deberán regularizarse en los siguientes meses.Ahora, poco después de las cinco de la tarde, el partido arranca. Desde la izquierda, la línea de cuatro de la defensa del Río Amarillo la conforman Klinger, Chuchuca, Jorge y Ángel, y en ese mismo orden disminuye en ellos la seguridad y el buen manejo del balón, lo cual hace posible que por esa banda se generen las más claras jugadas de peligro. Así ocurre con el primer tanto: un pase de la muerte, la bola que queda picando en el área chica y un delantero que, intrépido en sus sesenta y tantos, se barre con la derecha y anota.“Vamos, vamos, Río Amarillo”, se alientan entre ellos los mismos jugadores, porque la poca gente que hay en la tribuna aplaude el gol de los visitantes, como si para el equipo del pueblo ya no quedara ni la buena voluntad. El empate no tarda, y lo marca, con una extrema palomita, un delantero al que llaman el mula, por su patadón con la derecha. El equipo empieza a creer, pero enseguida se desarma. Como ocurre en Portovelo con los brotes de alegría, éste dura poco y, tras el segundo gol en contra, todo se vuelve una radiografía de su fragilidad, agravada por la lamentable actuación de un guardameta improvisado.En su partido de aniversario cuarenta y nueve, el Río Amarillo pierde siete a tres. Pocos estuvieron en el estadio para alentarlo y nadie pareció realmente consternado por la derrota. Nadie, salvo Chuchuca Jara, que apenas el árbitro da el pitazo final, arranca su trote cansado y desaparece del estadio bajo la lluvia.Segundo Orellana, cuarenta y nueve años, hoy propietario de un almacén de electrodomésticos y de la estación Radio Magia, fue alcalde de Portovelo de 2000 a 2004. Durante su periodo, la actividad minera continuó siendo endeble y el precio del oro a nivel mundial se mantuvo en picada, pero en el pueblo se reanimó el cotilleo acerca de lo que había bajo la cancha de fútbol y la leyenda despertó. Una gestión municipal hizo que en 2001 llegara desde Quito la consultora privada Fungeomine para realizar un estudio. Los técnicos hicieron treinta y dos perforaciones que luego mandaron a un laboratorio.—Se concluyó —dice Segundo Orellana— que la tierra aprovechable alcanzaba mínimo ocho metros de profundidad y máximo dieciocho metros, y que en total ahí había cuatrocientos ochenta y cuatro kilos de oro, lo cual es sumamente interesante. El problema fue que durante nuestra administración el precio del kilo costaba entre seis mil y ocho mil dólares, y eso hacía que, después de los gastos de explotación, el proyecto no resultara rentable para ninguna empresa. Pero en la actualidad, a un precio conservador de cuarenta mil dólares el kilo, eso daría más de veinte millones de dólares, y aunque se debiera invertir hasta el cincuenta por ciento en el procesamiento, me parece que todavía es un buen negocio.Basado en esas cifras, Orellana se imagina la película completa.—Yo creo que en la cancha debería construirse un gran mercado de captación, transformación y comercialización de productos, que sirva a toda la parte alta de la provincia de El Oro.—¿Y qué pensaría la gente del pueblo?—La gente tiene conocimiento de esas ideas, pero de forma leve, es decir que no está muy bien informada como para decidir, como para pensar que eso es de todos y que nos podría ayudar para hacer muchas cosas.—¿Y por qué no se le informa?—Es difícil, no hay la decisión ni la voluntad de nadie. Hay unas dos o tres personas que no van a querer nunca que eso se explote. Eso es lo que no entiendo, que haya gente que piense que eso debe quedarse ahí en vez de buscar el desarrollo del pueblo. Imagínese, un día me dijeron que si no hubiera la cancha no habría dónde hacer el pregón de las fiestas.Si no estuviera la cancha, es posible que Portovelo perdiera la matriz de su incertidumbre, la clave que permite divagar alrededor de la leyenda. Según el ingeniero Edgar Pillajo, presidente de Fungeomine, al desarrollo imaginado por el ex alcalde le sobra el entusiasmo.—Mucha gente en Portovelo pensaba que con el dinero que podían obtener por ese oro iban a poder hacer una cantidad de obras de infraestructura y también un estadio con todo lo necesario, pero nadie sabía a ciencia cierta cuál era el volumen de relaves aprovechables y si realmente la operación era rentable o no.En el informe de su estudio, Fungeomine apuntó que bajo la cancha de fútbol había treinta y siete mil toneladas de tierra explotable (el ingeniero Washington Palacios, de Wright Engineers, sostenía que eran doscientas cuarenta mil toneladas) y que la profundidad enriquecida alcanzaba solamente los tres metros y no los dieciocho, como decía Segundo Orellana. En consecuencia, ahí habría solamente doscientos cuatro kilos de oro y no los cuatrocientos ochenta y cuatro que aseguraba el ex alcalde. Por último, haciendo una actualización que toma en cuenta el precio vigente del kilo de oro, Fungeomine señala que los eventuales ingresos por la explotación tampoco alcanzarían los veinte millones de dólares que mencionó Segundo Orellana, ni los veinticuatro millones que señaló Washington Palacios, por lo que concluye haciendo una recomendación que entibia la fiesta: “Utilizar como promoción de Portovelo la existencia de la única cancha de fútbol del mundo en la que se juega sobre doscientos cuatro kilos de oro, lo que equivale a ocho millones quinientos dieciocho mil dólares.”Portovelo, tierra de incertezas, lo es también de insondables paradojas. El ex alcalde no sólo tuvo que olvidarse de la posibilidad de explotar la cancha sino que debió avanzar en sentido contrario. En su administración se construyeron los graderíos y los camerinos, y se le asentó a la tierra un gramado perfecto que le hizo parecer un campo profesional de fútbol y no el perímetro de una quimera. Se le instaló, además, el sistema de riego, las luminarias y, con especial urgencia, un cerramiento de malla de tres metros de altura. Así, el canchón histórico pasó a ser el Estadio Municipal de Portovelo, que fue inaugurado en 2004.—Yo sé que parece paradójico —dice Orellana—, pero teníamos que atender las necesidades deportivas de la juventud y de la ciudad en general. Pero en el fondo, aunque usted no lo quiera creer, lo más importante para nosotros era mantener el estadio resguardado porque, conociendo la actitud de la gente y cómo se ha arrasado todo aquí, posiblemente ya se hubieran metido a sacar la tierra y en este momento ni estadio hubiera.Héctor Maldonado, más conocido como el Pavo, tiene sesenta y cinco años y desde hace diez es el conserje que mantiene resguardado el estadio. El día en que el Río Amarillo jugó su partido de aniversario, regó el césped e hizo la limpieza durante la madrugada, como es su costumbre, y luego desapareció varias horas sin dejar rastro. Pasado el medio día, al Pavo se lo volvió a ver, hundido en una de las bancas de suplentes, solo y con la mirada vidriosa, rodeado de la angustiante vaciedad del graderío. El Pavo y el estadio se aman y se odian. A veces, al Pavo no le dan ganas de regar el césped. A veces, como esa mañana, al Pavo le dan ganas de ir a ahogar las penas en el El haren del minero.—Yo sé que la tierra de esta cancha es rica —dice—, pero a mí eso no me importa; qué me puede importar si yo soy sólo el conserje. Yo simplemente hago mi trabajo y por eso me pagan apenas doscientos dólares al mes. Le he pedido a la Liga Deportiva Cantonal que me pague el salario básico (trescientos dieciocho dólares), pero me dicen que no tienen plata. ¿En qué me beneficia a mí que esta cancha tenga oro?—Entonces, ¿usted apoyaría que se la explotara?—La verdad, creo que no, porque esto es algo histórico, el estadio es lo mejor que tiene Portovelo. ¿Qué más ha tenido Portovelo?Portovelo tiene opiniones dispares, contradictorias, impredecibles sobre qué hacer con su estadio. Cuatro jóvenes que jugaron fútbol en la mañana ahora toman cerveza en el exterior de una cevichería. Dicen que preferirían que la cancha se quedara como está, pero a la vez dicen que si se propusiera un proyecto que beneficiara a todos, ellos estarían de acuerdo; aunque enseguida se retractan y advierten que no hay que confiar en las propuestas porque en ese pueblo sobran los que proponen y no cumplen. Algo similar dice Vinicio Tituaña, un taxista que vive junto al estadio y que, cuando construyó su casa, cavó hondo donde iban los cimientos para ver si le tocaba un poco de esa afamada arena. No encontró nada.—No me gustaría que explotaran esa tierra —dice Tituaña—, porque la elegancia de Portovelo es su estadio, y si lo pusieran en otro lugar, ¿quién va a ir a ver un partido por allá? Me imagino que todos los portovelenses piensan como yo.—¿Y si les propusieran algo interesante a cambio?—Hermano, ¿quién va a confiar en los políticos de ahora? Los de antes al menos robaban disimuladamente, éstos de ahora se te llevan de frente.Nelson Aguilar, ochenta y seis años, ex obrero de SADCO, sentado en el portal de una tienda de abarrotes, acaricia como a una mascota un pedazo de cuarzo con chispas de oro que acaban de regalarle. Lo va a poner como adorno en la mesa de su sala. Dice que la gente en Portovelo, además de no cumplir, exagera, y que en la cancha no hay tanto oro como cuentan; que algo, seguramente, se le podría sacar, pero que si alguien se atreviera a hacerlo, él cometería cualquier locura para impedirlo.—Si viniera algún necio a querer dañar la cancha, yo soy el primero que pidiera un arma para meterle un tiro. Yo ya estoy viejo y enfermo, a mí no me importa la muerte ni que me metan preso.Roy Sigüenza, el poeta de Portovelo, también es radical, pero desde la otra orilla.—Esa cancha debería reubicarse en otro lugar para que esa tierra pueda aprovecharse en algo de mayor beneficio. Tal vez exagero, pero si bien ese terreno ayuda a estimular los músculos, pone en resguardo el desarrollo del cerebro. A nadie parece importarle que no exista un museo que conserve la memoria y la historia de este pueblo, por ejemplo, pero sí se preocupan mucho cuando no hay un partido o cuando no llega el árbitro.La camioneta doble cabina que hace de taxi avanza montaña arriba, haciendo traquetear el motor en primera velocidad. El sol está en su cénit y, con el polvo ocre que se levanta del camino, el paisaje parece envuelto en una nube de azufre. En el barrio El Castillo, la zona exclusiva donde vivían los altos mandos de SADCO en vistosas villas de madera pintadas de verde y blanco, está el Museo Mineralógico Magner Turner, otra de esas fantasías exuberantes que son insignia de este pueblo.Portovelense de nacimiento, Magner Turner, sesenta y cinco años, parece un vaquero tejano o un explorador de la estirpe de Indiana Jones. Bigote de concurso, peinilla en el bolsillo trasero de un pantalón de casimir que casi sube hasta el ombligo y, bordada en la solapa derecha de uno de esos chalecos caqui con veinte bolsillos, la frase: Mr. Magner Turner-El Salvaje. Es la tercera generación de una familia de petroleros, geólogos y mineros estadounidenses que anclaron en esta zona y no se fueron nunca. De formación autodidacta, es una autoridad a nivel nacional y una referencia regional en asuntos de geología y minas. Es un individuo risueño que habla de él en primera persona del plural y en cuyo lenguaje afloran de manera silvestre términos como geomorfología, calcopirita, suma de alteración metasomática, apófisis y senior prospector, que es lo que es él, además de propietario de la segunda colección más grande del Ecuador de piedras preciosas, minerales, rocas y osamentas. Por pura pasión, empezó el acopio hace casi cuarenta años y hoy tiene alrededor de ocho mil piezas traídas por él mismo de todas las esquinas del mundo. El museo ocupa un salón de cuatrocientos metros cuadrados donde hay veinte vitrinas y varias fotos enmarcadas de Magner Turner junto a reinas de la provincia de El Oro vestidas en satín. En el patio de la casa, incrustado en la porción de montaña que baja por ahí, hay un bunker con tres minas acondicionadas para fines pedagógicos. Junto a la entrada del bunker hay una respetable dotación de huesos de ballena.—Nosotros descubrimos el mejor oro del Ecuador en la mina de Guayzimi, al sur oriente del país —dice Magner Turner—, y lo que ganamos con ese oro lo invertimos en este museo. Esto vale millones de dólares.Magner Turner fue concejal de Portovelo durante la administración de Segundo Orellana. Estuvo en la cancha cuando los técnicos de Fungeomine hicieron los estudios de prospección. Constató que los resultados fueron los que determinó la consultora y no los que idealizó su compañero alcalde, por lo que reafirmó su voluntad de oponerse a los intentos de explotación.—Había unos cuatro individuos que querían disputarse esa explotación —dice—. Incluso se propusieron sobornos en el municipio para que se les permitiera, pero yo fui a pelear con el Director Nacional de Minas y le dije que eso es un patrimonio nacional, que mientras yo viva jamás permitiré que se lleven esas arenas, que quitarle eso a Portovelo sería quitarle el verdadero crisol de la minería del Ecuador, que sería como ir a mi casa y tumbarme el museo.En su función de concejal gestionó que de la parte baja de la provincia trajeran tierra ordinaria para crear una capa de protección de 45 centímetros por encima de la superficie original. De esa forma, los trabajos para instalar la tubería del riego por aspersión y el nuevo césped del estadio ni siquiera tocaron los relaves enriquecidos. Pero para Magner Turner la solución no estaba solamente en dejar a las arenas dormidas en sus laureles, sino en aprovecharlas con decencia. Junto a un empresario banquero, ideó una ruta turística del oro. La idea era traer, en un jet que el banquero estaba dispuesto a comprar, a jubilados de Europa y Estados Unidos para que realizaran un recorrido por cinco provincias del Ecuador y visitaran atractivos relacionados a la explotación aurífera: una de las paradas debía ser el estadio de Portovelo. Ese proyecto nunca prosperó, pero años más tarde, en colaboración con la Universidad Politécnica del Literal, Turner pudo crear otra ruta del oro, más modesta, que incluyó a su museo entre las atracciones. Ahora, a los turistas que pasan por ahí les invita a visitar el estadio de fútbol.—Pero el estadio, tal cual, no es nada atractivo —le digo a Magner Turner.—Bueno, ahí mi idea loca es la siguiente: en algún lugar estratégico habría que construir una torre para poner encima un café—restaurante bien bonito, redondo, con todas las paredes de cristal para que se pueda ver a trescientos sesenta grados y se pueda admirar ese estadio único en su género. Sería como una hermosa vitrina giratoria, como esa torre que hay en Chicago. Se invertirían unos trescientos mil dólares y eso no gastaría ni cien dólares al mes en estar dándose las vueltas, despacito. Vienen los extranjeros, pagan diez dólares y ese dinero queda para el pueblo, no para los empresarios.Mientras el equipo del pueblo perdía su partido de aniversario, Roy Sigüenza leía poesía en la terraza de su casa y tomaba un café espeso como brea. Las figuras literarias deben haberle aprisionado porque, más tarde, al enterarse del marcador del encuentro, no dijo mayor cosa. Sólo dijo esto:—Hay una historia muy particular de una mujer que fue mendiga. Le llamábamos Rosa Swing. Esta mujer vivía en la punta de un cerro, molestada por medio mundo porque se decía que era la bruja del pueblo. Un día la encontraron muerta en su casa, donde vivía rodeada de animales porque era una especie de pastora. Poco después de su muerte, bajo su casa descubrieron las vetas más ricas que había en la zona. Es decir que murió sobre una montaña de oro, en la pobreza más absoluta. Ésa es más o menos la metáfora de Portovelo.\\[/read]

Debajo del terreno de juego del equipo Río Amarillo hay una posible riqueza.

Portovelo es un pueblo minero de trece mil habitantes que queda a quinientos cincuenta kilómetros al sur de Quito, Ecuador, en una provincia costera que, pertinentemente, se llama El Oro. Contenido en un valle más seco que frondoso, el pueblo se desparrama con un desorden pintoresco sobre la falda de una colina y luego se disemina con similar desgarbo sobre los bordes del Río Amarillo, que lo atraviesa. Hay en el aire una leve estridencia producida por la maquinaria minera que opera alrededor y por el trajín de una sobrepoblación de taxis que trepan pendientes de montaña rusa.—En el aire también hay mercurio, pero eso no se nota —dice un taxista que fue minero.Hay en el aire, además, un brío masculino por el enaltecimiento al obrero y un cierto dejo de campiña cowboy. En el casco central, la escultura en bronce de tres mineros tiene una inscripción que habla de su esfuerzo y su valor. Cerca del río, junto al estadio de fútbol, hay comerciantes que los fines de semana venden fruta y verdura a precios de mayorista, y otros que venden camisetas con el nombre de Messi en la espalda y el de Qatar Airways al frente. Cada día, a los montes que rodean Portovelo la actividad minera les taladra las entrañas, y desde esos montes se ve el estadio de fútbol rodeado por casas y edificios pequeños de colores pálidos. Desde allí se ve también el Río Amarillo con el agua del color del cemento, ya no reluciente como cuando el oro que había en su cuenca le sacaba destellos. Portovelo es un territorio rico en metales preciosos, tanto que, se dice, hasta la tierra que hay bajo el césped del estadio acumula un jugoso botín de oro. Pero en Portovelo, así como se dice una cosa, se dice otra.