Serotonina para todos

La serotonina es la moneda de cambio de la alegría. Casi podemos comprarla, imaginamos, con un par de zapatos, un lindo recuerdo, una pastilla (legal o ilegal). Nos dicen que es la hormona de la felicidad, de la amistad y de la sensación de bienestar. Pero aquí está la cosa: en la economía de la serotonina, la fábrica de billetes somos nosotros.

De niños todos nos hicimos la misma pregunta: ¿por qué no se imprime más dinero y ya? ¿No se acabaría así la pobreza? (No). “Que impriman más dinero” se ha convertido en un meme y un grito de guerra. Y puestos a imprimir, ¿por qué no imprimen, al menos, más serotonina? Es divertida, nos da placer y casi nunca es mortal: es relativamente difícil sufrir un síndrome serotoninérgico y, en general, esto sólo ocurre cuando se mezclan fármacos que nunca se prescriben juntos, drogas ilegales o suplementos como la hierba de San Juan. Entonces, ¿qué daño nos haría tener un poco más? Sólo un poco. De adultos entendemos (o no) que el dinero es sólo un triste intermediario entre cosas con valor y que, para los bienes y servicios, domina la lógica de la escasez. Nunca hay suficiente de todo para todos.

Pero en medicina es distinto. Tal vez porque los ciclos del cuerpo son más transparentes que los financieros, la economía de la salud no tiene una filosofía del déficit, sino del equilibrio. Pensemos, por ejemplo, en la teoría humoral hipocráctica y galénica, que sostenía que el cuerpo estaba formado por cuatro humores —sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra— cuyo equilibrio determinaba la salud y la enfermedad. El humoralismo dominó Europa durante doce siglos y el Nuevo Mundo durante al menos cuatro, seguramente, porque proponía intervenciones terapeúticas dramáticas y llamativas. ¿Que el paciente se encontraba en una situación de torpor y “fatiga cerebral” como consecuencia de un estado “pletórico” de sangre? Unas sanguijuelas ayudaban a restablecer el equilibrio de los humores. ¿Sufría de mal de bubas, melancolía o mal de mujeres? También sanguijuelas. Entre el siglo XVIII y el XIX cambió la explicación fisiopatológica, pero no el tratamiento: para cualquier otra enfermedad mental, como terapia de último recurso, venían de nuevo las sanguijuelas o unas incisiones, más baratas, para compensar la congestión e inflamación de los tejidos cerebrales a las que se les atribuían delirios, manías, melancolías, “catalepsia, apoplejía, demencia, hipocondría, sonambulismo, hidrofobia, manía e idiotismo”.

Que impriman menos sangre.

La teoría humoral fue dando paso a otros paradigmas. Galvani pensaba que una sustancia neuroeléctrica fluía del nervio al músculo para hacerlo moverse. Conforme las máquinas se fueron electrificando en el siglo XIX, nuestras ideas lo hicieron paralelamente: las metáforas sobre el cerebro siempre han estado íntimamente relacionadas con la tecnología de cada época. Durante buena parte de un siglo la electricidad fue reina; se midió, se aplicó y se imaginó como la causa del pensamiento y sus males. El conductismo —y su enfoque medio bestia del comportamiento, con énfasis en los resultados y no en las causas— alzó su fea cabeza. El psicoanálisis hizo lo propio e insistió, por el contrario, en entender el origen profundo del pensamiento.

Entre todos estos fermentos, la economía de las sustancias anímicas dio un paso atrás, pero sólo temporalmente: por ahí de 1950 la química del cerebro regresó a través de un prodigioso y definitivo salto triunfal, de la mano de moléculas recién descubiertas que calmaban a los pacientes psicóticos o imitaban los efectos de la esquizofrenia (el LSD). Pronto se desarrollaron los primeros antidepresivos, aunque no quedaría claro que las neuronas se comunican mediante neurotransmisores (y otras sustancias) sino hasta bastante después.

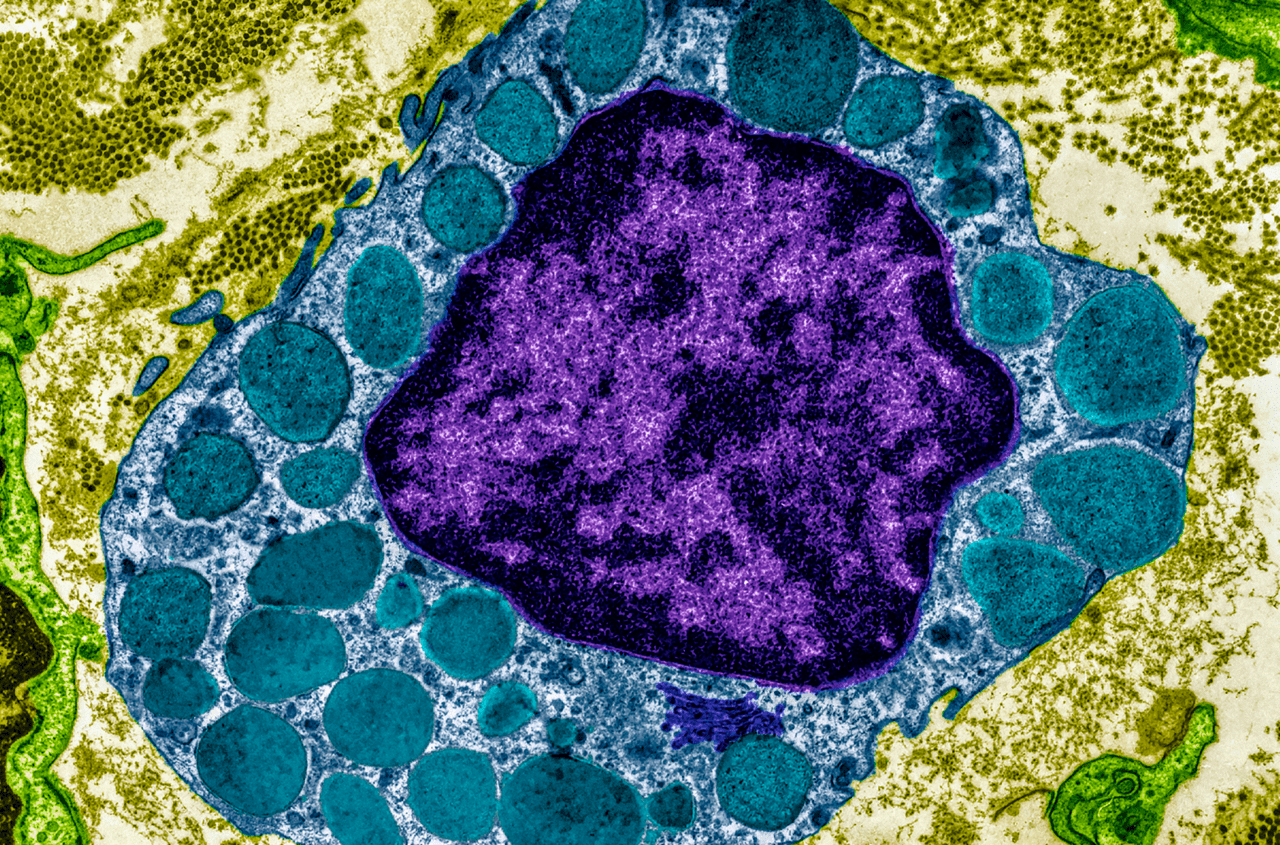

Micrografía electrónica a color de un basófilo, un tipo de célula del sistema inmune que secreta heparina, histamina

y serotonina. Sciencephoto

Hace cincuenta años se propuso que los pacientes con depresión tenían déficit de ciertas moléculas y que la normalidad podía recuperarse —al menos, en parte— con ayuda de fármacos. En 1988 comenzó a comercializarse la fluoxetina, con el nombre de Prozac, y con éste, esas sustancias se convirtieron en personajes de la cultura científica popular cuyos nombres todos conocemos: serotonina, dopamina, norepinefrina, GABA. Surgieron una nueva economía y una nueva búsqueda del equilibrio.

La serotonina es la más famosa del repertorio, la moneda de cambio de la alegría. Casi podemos comprarla, imaginamos, con un par de zapatos, un lindo recuerdo, una pastilla (legal o ilegal). Nos dicen que es la hormona de la felicidad, de la amistad y de la sensación de bienestar —también del vómito, pero ahora vamos allá—. Pero aquí está la cosa: en la economía de la serotonina, la fábrica de billetes somos nosotros. La serotonina sintética no puede cruzar la apretada barrera de vasos sanguíneos que protege nuestro cerebro de las infecciones, así que no podemos tomarla. Lo que sí puede cruzar esta barrera hematoencefálica es su precursor, el triptófano. Hay otras moléculas que logran, por medios indirectos, que haya más

serotonina libre entre las neuronas, por ejemplo, al bloquear sus neuroreceptores o inhibir una enzima que la degrada.

Nada es muy directo en el ámbito de la bioquímica. Es más, nada es muy sencillo en el ámbito de la evolución. Los efectos de la serotonina dependen de enzimas, péptidos, cofactores, precursores. También, de estímulos de otras partes del cuerpo y del exterior. Como no podemos medir la serotonina directamente en el cerebro, sólo en la sangre, tenemos que inferir buena parte de su actividad. Incluso los antidepresivos más eficaces actúan de formas medio misteriosas y, en general, se han descubierto por accidente. Es más, ni siquiera entendemos cómo se generan las emociones. La serotonina es una molécula muy antigua y exitosa. Antes de adoptar la pasmosa diversidad de funciones que cumple en los individuos ya formados, opera como un morfogen: un director de orquesta durante el desarrollo embrionario. Si usted disfruta el tener una mandíbula, uno de los saltos evolutivos más útiles para los vertebrados, puede agradecérselo a la serotonina. También le debemos tener los órganos en su lugar.

Durante quinientos millones de años las plantas, los hongos, los insectos y nuestro propio linaje hemos usado la serotonina para todo fin imaginable, incluyendo funciones neurológicas y cognitivas. Es más, para cuando se inventaron los cerebros, la serotonina ya llevaba unos millones de años diversificando sus tareas; por esta razón, casi toda se produce en el sistema digestivo. Y regula los movimientos intestinales, el sueño (es la precursora de la melatonina), la termorregulación, la actividad motora, los ritmos biológicos, la vasoconstricción, el dolor, la salud ósea, la curación de heridas, el deseo sexual, las náuseas…

Incluso en el cerebro, la serotonina no es una vulgar molécula de la felicidad sino, al parecer, un sofisticado regulador emocional. Poca serotonina produce depresión; demasiada, un estado de letargia. No actúa por sí misma, sino en armonía con los cientos de moléculas más que hacen su frenético baile en las vesículas neuronales. Dada esta complejidad, de nada serviría aumentarla a lo pendejo, incluso si fuera posible comprarla en la farmacia. Los antidepresivos parecen ayudar —en especial, a personas con depresiones profundas—, pero aquí viene otra vuelta de tuerca: nadie sabe con certeza si la depresión es resultado de niveles bajos de serotonina o si lo que provoca niveles bajos de serotonina es la depresión. Es decir, ¿dónde comienza la serpiente a morderse la cola? Lo que sí sabemos es que hay formas no farmacológicas de producirla: la luz natural, comer bien, hacer ejercicio o meditar. Lo mismo que decir que las condiciones para tener bienestar nos ayudan a tener bienestar o que para tener diez pesos conviene tener diez pesos, pero por algún lado hay que empezar. También ayudaría que dejaran de existir los trabajos abusivos, la miseria, las relaciones tóxicas y los traumas familiares. Y, sin embargo, aquí estamos.

Que impriman mejores personas.

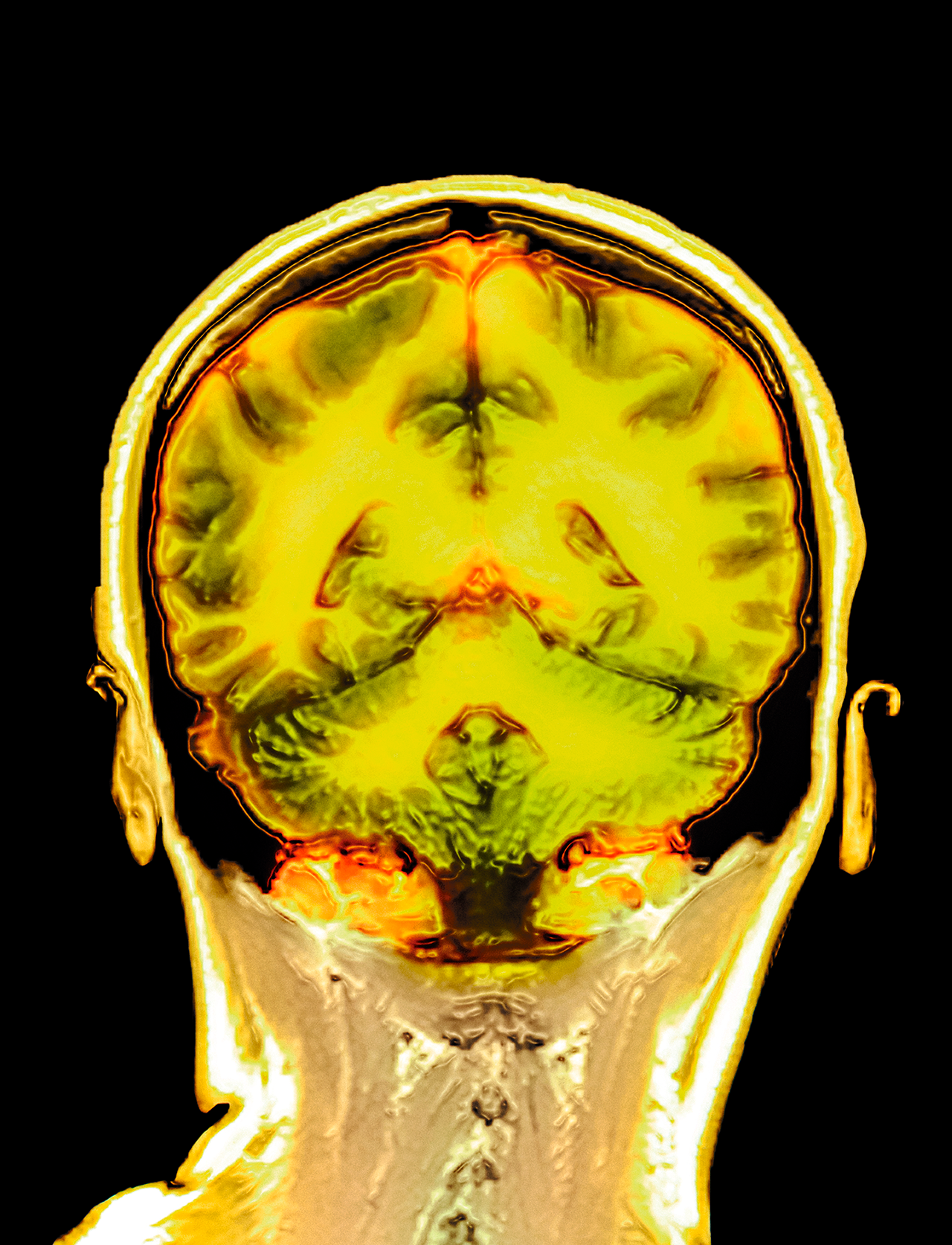

Resonancia magnética a color del cerebro sano de una mujer de 32 años

Recomendaciones Gatopardo

Más historias que podrían interesarte.