La lucha en los túneles. Las mujeres y el sindicalismo en América Latina

Tali Goldman

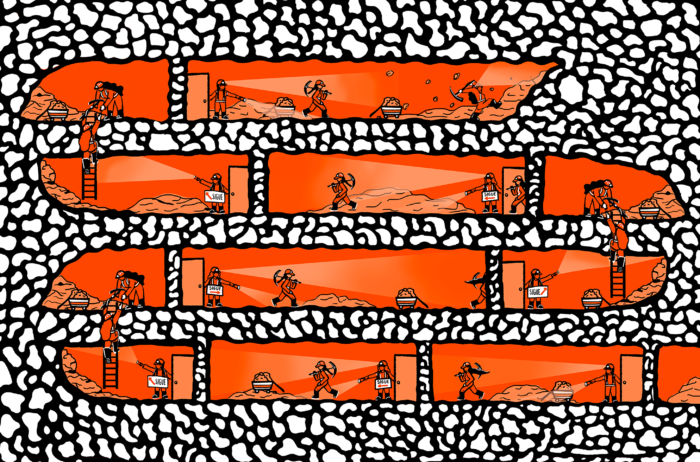

Ilustraciones de Maria Conejo

Los sindicatos han sido espacios hechos por y para hombres, una jungla donde rige la división de género que excluye a las mujeres de las posiciones de poder. En los sindicatos de los diferentes sistemas del metro, hace tiempo, ellas comenzaron a preguntarse si no podían aspirar a ser algo más que secretarias y, en cambio, manejar economías, relaciones entre trabajadores y direcciones. Comenzaron a tocar puertas, a recorrer pasillos; se agruparon en Chile, México, Argentina y Colombia. Hoy conquistan estos lugares antes monopolizados como un logro colectivo.

Llegó contenta. Era la primera vez que iba a una reunión con dirigentes sindicales de varios medios de transporte y no sólo del metro, al cual pertenecía ella. Habría trabajadores del bus y también del tren. Era un ámbito de debate y formación, habitual para quienes militan en los Sindicatos. Paula Rivas llevaba apenas un año como dirigenta sindical. Era 2015, tenía 42 años y un puesto de directora. Era la única mujer entre sus compañeros varones del Sindicato de Profesionales y Técnicos del Metro de Chile. Al llegar, se preguntó si habría otras más. Oteó y encontró únicamente a dos mujeres entre 50 varones. Estaba acostumbrada. Después de la bienvenida, los invitaron a formar pequeños grupos para debatir. Paula quedó junto con otros seis varones. Uno asumió el mando y empezó a contar la situación de su trabajo. Paula se dio cuenta de que nadie estaba tomando notas y eso era fundamental para compartir los puntos más destacados al final de la jornada. De manera automática, el hombre giró su cabeza y posó los ojos en la única mujer de esa pequeña ronda.

—¿Podrías tomar las notas tú?

Paula se quedó petrificada. ¿Porque era mujer, tenía que asumir el rol de secretaria?; ¿por qué, si tenía la misma jerarquía que muchos de ellos?

—No me corresponde tomar notas a mí. Las puede tomar cualquier otro compañero —dijo.

Paula saboreó esa respuesta como una pequeña victoria. Tres años después, se convertiría no sólo en la presidenta de su sindicato, sino en la primera presidenta de la Federación de Sindicatos de Metro de Santiago de Chile (Fesimetro): una pionera. Pero en ese momento no se lo imaginaba ni tenía claro qué hacía sentada allí.

Para la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la libertad sindical y de asociación es un “derecho humano fundamental”. Si bien los primeros sindicatos datan del siglo XIX, el sindicalismo tal como lo conocemos hoy surgió a partir de 1900. Los estudios que existen sobre el origen y el desarrollo del movimiento obrero, sus causas, sus consecuencias, sus dinamismos y evoluciones son infinitos. Sin embargo, hay poco y nada investigado acerca del rol que ocuparon las mujeres en los sindicatos. Hasta los primeros estudios de género que se hicieron en la década de 1980, nunca se puso el foco sobre el papel que tuvieron las mujeres en la formación de los gremios. ¿Acaso no existieron mujeres organizadas?, ¿mujeres que ocuparon lugares de poder?; ¿tampoco mujeres que fueran determinantes en las luchas o conquistas sindicales? Para Ana Natalucci, doctora en Ciencias Sociales y especialista en el sindicalismo de Argentina, “los sindicatos no son más machistas que otros espacios. O, en todo caso, son tan machistas como el resto de la sociedad. Pero, por eso mismo, tampoco pueden ser una excepción a este momento histórico: la nueva ola feminista se fundamenta en una profunda convicción de ocupar espacios, no en términos de competencia, sino para construir una representación sobre las características que asume la clase trabajadora hoy”.

Paula, la empleada del metro chilena, no soñaba con ocupar ningún espacio. De adolescente había jurado que nunca militaría en política y que jamás se casaría con un militante. Todavía recordaba cuando, de pequeña, si quería pasar un rato con su padre o, al menos, verlo de lejos, debía ir a un acto político o a un almuerzo con los compañeros del Partido Comunista. Paula Rivas nació en Chile en 1973, el mismo año en que el comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet, derrocó al presidente democrático Salvador Allende y dio comienzo a una dictadura que acabaría recién cuando ella cumpliera 17. Por eso no quería tener relación con la política ni con el activismo. Ya había sido suficiente con el linaje de militantes comunistas de su familia y con tener que soportar charlas sobre política todos los días, en su casa y en la de sus abuelos. Quería una vida que, bajo sus parámetros, fuera normal. Y lo cumplió. Estudió Ingeniería Pesquera en la Universidad de Valparaíso; conoció a quien sería el padre de su hijo, un investigador y profesor universitario; trabajó como administrativa en una empresa de emergencias médicas y luego, en 2009, a sus 36 años, se separó. Como necesitaba un trabajo mejor, a través de una conocida ingresó como empleada al Metro de Santiago de Chile. Quedó como jefa de estación, un cargo importante; era la responsable de todo lo que sucediera en esa parcela bajo tierra: problemas con pasajeros, con trabajadores, con el mal funcionamiento de la línea. Estaba feliz. El Metro de Chile es una empresa sólida. Los salarios promedio compiten con los del mercado y, sobre todo, hay estabilidad laboral. Le ofrecieron una promisoria carrera y así fue. Para 2014 dirigía una de las estaciones más complejas: Plaza de Armas, centro de reunión y confluencia por la que pasan a diario miles de personas. Su vida era relativamente normal, tal como ella lo había planificado; sin sobresaltos, sin amenazas, sin temores. Tenía un buen trabajo, pasaba tiempo con su hijo.

Apenas entró al Metro, en 2009, Paula se afilió a su sindicato. Ella pertenecía al pequeño 30% de trabajadores que tenía como empleador directo al Metro y, por lo tanto, tenía derecho a hacerlo, a diferencia del otro 70%, que estaba subcontratado por una de las 68 empresas del convenio. Esos “tercerizados” no tienen los mismos derechos y beneficios que quienes están en la planta permanente. Afiliarse implicaba obtener prestaciones en servicios de salud, educación y vivienda, servicios a los cuales se dejó de tener acceso cuando se privatizaron en Chile a partir de la Constitución instaurada por la dictadura, que aún está vigente, aunque en pleno proceso de modificación. Esta Constitución alteró profundamente la vida democrática de los sindicatos. Antes de la dictadura, dos empleados de distintas empresas podían pertenecer a un mismo sindicato; ahora con el cambio constitucional ya no podían hacerlo: cada empresa debía tener su propio sindicato. Esto debilitó y atomizó el movimiento sindical en Chile.

Cuando Paula entró en el Metro había cuatro sindicatos, que se crearon apenas en 1990, 20 años después de su inauguración: el Sindicato de Trabajadores del Metro de Santiago, el Sindicato de Profesionales y Técnicos, el Sindicato Unificado de Operaciones y Servicio, y el Sindicato de Vigilantes Privados. Paula se había afiliado al de Profesionales y Técnicos, aunque no tenía una militancia activa. Conocía, eso sí, a Antonia, una compañera de trabajo que era la única dirigenta sindical en ese momento. Un día de 2014, Antonia la citó en su oficina de la estación Plaza de Armas. “Mira, Paula”, le dijo, “se acercan las elecciones y yo decidí esta vez no postularme. Por eso vengo a preguntarte si tú te quieres postular. Si yo me voy, no van a quedar mujeres dentro del sindicato y por eso quiero que mi reemplazo sea otra mujer”.

Paula le dijo que no. Antonia ya conocía el argumento: quería una vida tranquila, sin sobresaltos. ¿Meterse en el sindicato?, ¿pasarse días sin volver a casa, como su padre?, ¿estar siempre alerta? No, gracias. A la semana siguiente, Antonia apareció nuevamente: “Paula, piénsalo. Hoy es el último día para que puedas presentar tu aval en la junta electoral. Yo quiero que haya una mujer, es importante”.

Paula volvió a decirle que no, aunque se quedó sola en la oficina haciendo listas mentales, elucubrando escenarios, hipótesis. Antes de volver a su casa, llegó a una conclusión: “¡Pucha! Esto sí me interesa”.

Apurada, redactó una carta dirigida al sindicato en la que presentaba su aval.

Unos meses después, en la primera reunión como miembro del Directivo Sindical, se dio cuenta de que no sólo eran todos varones, sino que casi todos eran mucho mayores que ella. Tenía una triple desventaja: era joven, era mujer y no tenía ninguna experiencia gremial. Sabía que, si quería ganarse legitimidad entre sus compañeros, tenía que entender y aplicar sus lenguajes, formas, maneras de dialogar. Traducido: tenía que alzar la voz, ser determinante, no titubear, ser vehemente, ser parca, ser dura.

Una ilustración de María Conejo.

—Yo creo que una termina jugando a ser un niñito para ganarse un lugar —reflexiona en su oficina del sindicato, a finales de diciembre de 2020—. Pero en ese momento yo no era tan consciente de eso. Simplemente iba en piloto automático para poder avanzar entre los compañeros.

“Hay una lógica de asimilación de la cultura masculina del sindicato”, sostiene la politóloga argentina, especialista en sindicalismo, Tania Rodríguez. “Esto se traduce en que muchas mujeres que logran llegar a puestos importantes dentro de la estructura sindical asimilen lo masculino en términos corporales. Es muchas veces el único mecanismo de visibilización de las mujeres, la estrategia para ganar un espacio”.

En 2017 Paula se convirtió en la primera mujer en presidir la Fesimetro, la organización que nuclea a los cuatro sindicatos. Un año después tendría un reto más difícil; además de seguir en la Federación, en agosto de 2018 se candidateó para ser presidenta de su sindicato. Esto publicó en la página de Facebook a modo de campaña: “Hola. Soy Paula Rivas, presidenta de la Federación de Sindicatos de Metro y tesorera del Sindicato de Profesionales y Técnicos. De los casi 10 años en Metro, los últimos cuatro los he dedicado al trabajo sindical, asumiendo distintas responsabilidades y adquiriendo experiencia. Desde el sindicato he contribuido a su crecimiento y a mejorar las condiciones laborales de socias y socios. Hoy se ha duplicado la cantidad de afiliados, lo que nos hace el mayor sindicato de Metro. Esto también supone nuevos retos. Espero seguir aportando a un clima de diálogo social con la empresa, con un diálogo efectivo. Tengo la firme convicción de que hay que poner al centro las necesidades e intereses de las y los trabajadores. Los desafíos que se vienen con relación al crecimiento de la empresa en los próximos años suponen diversos escenarios complejos para tod@s. Esto nos hace pensar y actuar desde ya”.

En la foto que acompaña este texto, Paula tiene una sonrisa de oreja a oreja y levanta el brazo con el puño cerrado. Esa sonrisa se repitió cuando ganó las elecciones en agosto y se convirtió en la primera mujer en presidir su sindicato. Se esfumó dos meses después, en octubre, cuando comenzó el estallido social más intenso de la historia de Chile desde el fin de la dictadura, justamente a causa del aumento del boleto de metro. Primero fue una llamada de compañeros alertados porque grupos de estudiantes habían saltado los molinetes de diversas estaciones en repudio al aumento del boleto. Paula encendió las alarmas pero no se asustó demasiado; pensó que sería algo pasajero. Pero, cuando los días siguientes el teléfono siguió sonando porque el mismo acto se estaba replicando en el resto de las 136 estaciones que recorren Santiago, empezó a reunirse con la empresa y con sus colegas de otros sindicatos. Porque los estudiantes ya no sólo saltaban los molinetes, sino que también quemaban estaciones. Su debut como presidenta del sindicato era más complejo de lo que había imaginado. Su cara empezó a hacerse conocida en todo Santiago. Pedía por televisión que bajaran la violencia contra los trabajadores del metro, porque ellos también estaban en contra del aumento. La mañana del 18 de octubre de 2018 recorrió estaciones, habló con sus compañeros y se reunió con la empresa para que cerraran la red de transporte. Cuando Chile estalló, Paula se quedó en su oficina, a metros del Palacio de la Moneda, monitoreando a los compañeros, procurando que no hubiera heridos y que pudieran tener una vía de escape quienes habían quedado bajo tierra. Esa mujer joven y sin experiencia que había ingresado tímidamente en 2014 estaba a la altura de las circunstancias.

Dos años después, en noviembre del 2020, Paula volvió a presentarse para el mismo puesto, después de enfrentar otro gran desafío sindical: la pandemia. Esta vez su texto en Facebook decía: “El estallido social y la pandemia pusieron a prueba a nuestra organización. Como presidenta de nuestro sindicato en ambos hitos me la jugué para proteger los empleos de todos y todas. No era justo que la crisis la pagaran las y los trabajadores. Sortear ambos desafíos ha sido posible gracias al trabajo comprometido y a la indispensable unidad sindical. Para esta nueva elección reafirmo mi compromiso de seguir defendiendo y mejorando nuestros derechos y condiciones laborales. Espero contar con su apoyo y participación para este nuevo desafío”. Volvió a ganar, con el doble de votos con el que había ganado su primer mandato, un récord para una mujer sindicalista no sólo en Chile, sino en el mundo.

—Hemos estado con todo el tema del estallido social, con las quemadas, con las agresiones a las y los trabajadores del Metro. Fue un tiempo superduro, creo yo que los trabajadores se sintieron representados con todo lo que salimos a decir. Tuvimos una sobreexposición mediática. Y luego, con lo que tiene que ver con la pandemia y la crisis económica, si bien es cierto que tuvimos que negociar condiciones económicas, eso permitió que ningún trabajador fuese desvinculado durante todo el ejercicio de 2020. Y hasta el momento estamos en la misma —ratifica, orgullosa.

Según Didice Godinho Delgado —trabajadora social y primera en la historia de Brasil en coordinar la Comisión Nacional de la Mujer Trabajadora de la Central Única de Trabajadores (CUT) de Brasil— en su artículo “El desafío de compartir el poder sindical”, publicado en Feminismos y sindicatos en Iberoamérica (2020, Edunpaz-Clacso), “son innegables los avances de las últimas décadas tanto en la membresía como en la participación femenina y en los puestos directivos de las organizaciones sindicales, así como en la acción sindical en favor de los derechos de las trabajadoras y de la igualdad de género. No obstante, persiste el desfasaje entre hombres y mujeres en las instancias de tomas de decisiones, así como son muy desiguales las posibilidades de los unos y las otras para ejercer la participación sindical”. Godinho lo traduce en números: “en 2019 las mujeres, en el mundo, ocupaban 7% de los puestos de liderazgo más altos y 14.4% de los dos puestos más importantes (que son la presidencia y la secretaría general). Del total de mujeres en puestos directivos, sólo 26% ocupa puestos importantes como presidenta, vicepresidenta, secretaria general, secretaria general adjunta y tesorera”.

Paula pertenece a ese 7%. Pero renovar su cargo no es lo que la pone más contenta. De los siete directivos con los que quedó conformado el Directorio Sindical para este nuevo mandato, cuatro son mujeres.

—Esto era algo totalmente impensado unos años atrás —dice desde su casa en Santiago de Chile—. Pienso en Antonia, esa mujer que me abrió la puerta del sindicalismo, y pienso que yo abrí puertas a otras compañeras. Y eso es porque tuvimos la convicción de que así sea. Nosotras tenemos que abrirnos las puertas porque ningún hombre lo va a hacer por nosotras.

***

“La segregación laboral suele ser el principal condicionante por el cual las mujeres no participan en los sindicatos”, sostiene Tania Rodríguez. Y con “segregación laboral” la politóloga se refiere a la dificultad histórica que tienen las mujeres para acceder a puestos de trabajo que ocupan mayoritariamente los hombres.

Esa resistencia la vivió en carne propia Nadia Tapia, de 22 años. Apenas entró al enorme auditorio, buscó hacer contacto visual con alguna de sus compañeras. No entendía por qué el examen teórico para ser conductora de metro en la Ciudad de México no se hacía, como siempre, en una sala pequeña del Instituto de Capacitación y Desarrollo (Incade). O en realidad sí lo sabía. Era 1982 y un grupo de 13 mujeres estaba haciendo por primera vez en la historia el curso para ser conductoras. Desde 1969, cuando se inauguró el metro, las mujeres empleadas allí sólo ocupaban los puestos de taquilla. A sus 20 años, Nadia había conseguido una plaza y estaba feliz. Proveniente de una familia muy humilde, con siete hermanos y una madre que era el sostén del hogar, si quería estudiar Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México, tenía que trabajar, y ese lugar era perfecto: estable, con un buen salario y horarios compatibles para poder cursar. Apenas entró, se afilió al sindicato y se postuló como delegada de su sector. No era raro que una mujer fuera delegada de las taquilleras, pero era lo máximo a lo que podía aspirar. Dos años después de su ingreso, en 1982, apareció una convocatoria pegada en una cartelera fuera de la taquilla en la que trabajaba: “Se abre concurso para conductor. Requisito: seis meses dentro de la empresa”. Perfecto. Ella cumplía con el único requisito que pedían. Ser conductora implicaba no sólo una mayor responsabilidad laboral, sino un aumento sustancial de su salario: prácticamente el doble. Se acercó a la oficina indicada y se dio cuenta de que no era la única. Otras 362 mujeres habían tenido la misma idea: querían ascender y convertirse en conductoras.

Una ilustración de María Conejo.

Cuando los jefes vieron esa muchedumbre fuera de la oficina entraron en desesperación. ¿Qué era todo esto? ¿Mujeres conductoras? No había ninguna posibilidad. Ése era un puesto para hombres. Claro que ser hombre no formaba parte de los requisitos oficiales. Y ese vacío fue la coartada perfecta para el motín de mujeres. Tocaron puertas, elevaron quejas. Pasaron por el área jurídica, por la Dirección General del Metro, hasta que encontraron que en un estatuto del Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro había una cláusula: un trabajador, fuera hombre o mujer, tenía acceso a cualquier categoría y con el mismo salario. Cuando la presentaron, la empresa tuvo que ceder. Aunque hizo lo imposible para impedirles obtener esos puestos. Nadia sabía que llevarlas a ese auditorio gigante del Incade tenía un propósito: obstaculizar. Como si se hubieran anticipado 38 años a la pandemia del coronavirus, las sentaron separadas, a más de cinco metros de distancia, en filas diferentes. No podían siquiera pedirse prestada una lapicera. Los jefes pasaban merodeando, chequeando que no se copiaran, que no tuvieran un papelito escondido con apuntes o ayudamemorias en el pantalón o debajo de la manga. Un mes antes, Nadia y sus compañeras habían tenido que hacer pruebas físicas y psíquicas. Hasta ese momento, ningún trabajador hombre había tenido que pasar por médicos, psiquiatras ni psicólogos para obtener un puesto. Los rumores decían que la empresa las sometía a esos exámenes porque las mujeres eran más “temperamentales” y que, en el caso de que estuvieran en su “regla”, las hormonas podían jugarles una mala pasada y eso podía poner en riesgo la seguridad de los pasajeros. Cuando llegaron los resultados del examen escrito, las 13 mujeres que habían llegado a esa instancia —la gran mayoría había desistido o quedado en el camino por tantas trabas— se sacaron, todas, entre 9 y 10. Los puntajes más altos.

Pero si Nadia pensó que ésas serían las pruebas más difíciles, todavía le faltaba mucho. Los años que siguieron fueron traumáticos. Vio pasajeros que no se subían cuando detectaban que ella conducía. Sus propios compañeros la discriminaron, se burlaron de ella. La invitaban a comidas en algún recreo laboral sólo para que ella les cocinara. “¿Querías ser conductora? ¡Pues tienes que aguantártela!”. Durante 10 años Nadia se alejó del sindicato de conductores. Además, ¿alguien iba a elegir como delegada a una mujer, cuando 99% eran varones? Decidió regresar en 1990, ya más madura, ya recibida de la universidad, convocada por el entonces presidente del sindicato, que le ofreció la Secretaría de Acción Femenil. Desde allí, armaba programas y proyectos para las trabajadoras, sin pensar, en ese momento, que había mucho de machismo en el hecho de que el único lugar posible para las mujeres fuera ése: ser secretarias de asuntos vinculados únicamente a las mujeres. ¿Acaso las mujeres no podían manejar la economía del sindicato, las relaciones entre los afiliados, las reuniones con la empresa?

Para Godinho, que las mujeres en los sindicatos ocupen solamente lugares “feminizados” se explica “por la persistente división sexual del trabajo y del poder en las sociedades y la deficiencia (hasta la ausencia) de una política sindical de igualdad de género, remitiendo a la idea del sindicato como espacio de predominio —poder— masculino, donde las mujeres son aceptadas a medias, difícilmente como iguales”. La economista argentina Mercedes D’Alessandro explica de manera sencilla el problema de la división sexual del trabajo en su libro Economía feminista, editado por Sudamericana en 2016: “Las estadísticas mundiales muestran, sin sonrojarse, que las mujeres ganan menos que los varones en todo el planeta, que hacen más trabajo doméstico no remunerado que ellos (cocinan, limpian, cuidan a los niños, atienden a los adultos mayores y enfermos del hogar), enfrentan tasas de desempleo más altas y son más pobres, cuando se jubilan”. Y se pregunta: “¿Por qué en la división sexual del trabajo les ha tocado (a las mujeres) ejercer más trabajos no remunerados […]? Las relaciones de género —que son constructos sociales— son un elemento explicativo con demasiada relevancia como para dejarlas al margen”.

Nadia estaba fascinada con su labor sindical. Como secretaria de Acción Femenil se ocupó de dar capacitaciones a las mujeres. Muchas de ellas eran madres solteras o sostén de su familia y sufrían maltrato laboral. Nadia las acompañaba en alguna denuncia, tanto en el ámbito doméstico como en el del trabajo. Dos años después, en 1993, le ofrecieron un puesto en el Centro de Desarrollo Infantil, una prestación creada por el sindicato y administrada por la empresa, una especie de guardería para los hijos de los trabajadores. Nadia aceptó. Era un puesto jerárquico de la empresa, pero que respondía al sindicato. Sin embargo, eso implicó que dejara la Secretaría de Acción Femenil —no era compatible con su labor como miembro jerárquico de la empresa—, aunque su vínculo con el secretario general y su compromiso con el espacio gremial no se disolvieron.

En el trabajo conoció a Lino, quien sería su esposo tres años después. Lino trabajaba como arquitecto y fue el encargado de comandar el proyecto para mejorar estructuralmente uno de los centros infantiles. Y, si bien creyó que se abría un camino mejor, o más tranquilo, nunca imaginó que un nuevo conflicto emergería en su propia casa. Al principio de la relación, Lino la apoyaba tanto en su trabajo como en el compromiso que ella sentía con el sindicato. En 1997 tuvieron a su hija y la llamaron Nadia, como ella. El padrino de la niña fue Fernando Espino Arévalo, secretario general del sindicato del Metro. Apenas terminó su período de licencia por maternidad, Nadia volvió al trabajo. Y comenzaron los reproches por parte de su esposo: que no estaba nunca, que debía atenderlo, que no podía ser que siempre estuviera tan preocupada por el sindicato, por Arévalo. Cuando la nena cumplió seis, Nadia decidió separarse.

—Me atrevería a decir que las mujeres que hacen tareas sindicales tienen mucho más “tacto” para acercarse a los trabajadores de base. Y eso genera cierto recelo en los hombres. A pesar de todas las situaciones que viví por ser mujer y por tener un padre, compañeros de trabajo y exmarido machistas, tuve una capacidad inmensa para pasar por todas esas circunstancias. Y creo que eso es algo que sabemos muy bien las mujeres: somos bien fuertes, bien productivas, no paramos por nada —reflexiona, a sus 60 años, desde su casa en el barrio de Coyoacán, agotada después de su jornada laboral. Nadia sigue siendo directora del Centro de Desarrollo Infantil, lugar que ocupa desde hace más de 20 años—. Pero sí, hubo momentos en los que de veras me habían hecho sentir como cucaracha. Y si, a pesar de todos los obstáculos que nos ponen enfrente, podemos lograr cosas, te imaginas, si no fuera así, ¿qué tanto más podríamos alcanzar a ser?

***

Eran más de cien personas en el cuarto de tráfico, el espacio que tenían los trabajadores y las trabajadoras del subte en Buenos Aires para descansar en medio de la jornada de trabajo. La sala era grande, quedaba en una de las estaciones más concurridas de la línea A, Primera Junta, que recorre desde Plaza de Mayo, donde se erige la Casa de Gobierno, hasta uno de los barrios más poblados por la clase media, Caballito. Era 2006 y los trabajadores del subte vivían uno de los conflictos más grandes desde la creación de este sistema, en 1913. Estaban en asamblea porque querían conformar un nuevo sindicato. Hasta ese momento, existía uno solo, la Unión Tranviarios Automotor (uta), que desde 1994 era señalada por muchos como cómplice de los ajustes que había impuesto la empresa. Los ánimos estaban alterados; la asamblea, encendida, y todos querían hablar. Gritaba este delegado, gritaba aquél, el de más allá. Karina Nicoletti, una joven de 33 años, de las pocas delegadas mujeres, trataba de pedir la palabra. Levantó la mano. Nada. Levantó la voz. Nada. Entonces se paró arriba de una mesa:

—¡A ver, compañeros, si ahora sí me pueden escuchar!

Unas semanas después de esa asamblea, se decidió tomar una medida de fuerza. La uta mandaba grupos de choque a ciertas estaciones para enfrentarse, literalmente, con palos y cuchillos a los trabajadores de la otra facción. Habían designado a Karina como encargada de seguridad en una de las estaciones. Tenía que esperar instrucciones de sus compañeros para ver qué acción tomar en caso de que la situación se saliera de cauce. Había mucha tensión, mucho temor. Los noticieros mostraban una batalla campal que se había armado en otra de las estaciones y, cuando vio eso, Karina se comunicó con los compañeros para preguntarles si necesitaban que fueran a apoyarlos. Le dijeron que no, que se quedara donde estaba. Apenas cortó, un compañero que ni siquiera tenía el rango de delegado la increpó. Le dijo que ya mismo había que ir a la estación del conflicto. Karina le respondió que no. Que acababa de hablar, que le habían pedido que se quedaran ahí y que, además, ella era la autoridad en ese momento. Pero él insistió de mala manera. Karina levantó la voz. Él la empezó a insultar. Ella no se quedó atrás:

—¿Qué decís, la concha de tu hermana?

Entonces el hombre, su compañero, le pegó una patada.

Karina no se sorprendió: el sindicalismo era una jungla. Por eso había tardado tanto tiempo en llegar a delegada.

“El sindicato tiene una estética masculina”, explica Tania Rodríguez. “Se suele decir que en las organizaciones quienes están a cargo, que suelen ser varones, eligen a pares, o sea, gente que se les parece, que tiene más o menos los mismos valores, que incluso pueden lucir estéticamente. Eso, de entrada, excluye a las mujeres”.

Karina había entrado 12 años atrás, en 1994, cuando tenía 20 y apenas unos meses después de que la empresa privada Metrovías tomara posesión del metro de Buenos Aires, en lo que se conoció como la “primera ola de privatizaciones” del gobierno de Carlos Saúl Menem. Argentina vivía un momento de mucha desocupación e inestabilidad laboral. Para Karina, que venía de una familia de trabajadores en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, ese trabajo era un tesoro, aunque las condiciones laborales fueran bastante hostiles. La nueva empresa había llevado la jornada a ocho horas cuando por ley eran seis. No tenía ni horarios ni sectores fijos. Como ella, habían ingresado a trabajar cientos de jóvenes que la empresa había contratado como mano de obra barata, pensando que no se opondrían a la precarización y sin imaginarse que, en realidad, sería una camada combativa. Esos jóvenes comenzaron a juntarse y a armar agrupaciones clandestinas. Ni la empresa ni el sindicato original se podían enterar. Se juntaban en casas, en bares. En esa agrupación, Karina conoció a Manuel, uno de los delegados jóvenes más destacados. Se volvieron una pareja muy querida entre sus compañeros, una institución romántica bajo tierra.

Una ilustración de María Conejo.

Karina estaba fascinada con este nuevo mundo y empezó una militancia junto a otras compañeras para seguir abriendo espacios a las mujeres. Durante 68 años los únicos que podían trabajar en el subte habían sido los varones. Recién en 1981 ingresaron las primeras cien a los sectores de boletería y control de pasajes. En 1997 las mujeres quisieron ascender a la parte de “tráfico”, es decir, llegar a ser guardas y conductoras. Al igual que en México, en ningún lugar decía que el género fuera una condición para postularse. La estrategia fue unánime. Más de cien boleteras presentaron su solicitud. Los jefes no sabían cómo reaccionar. Eran conscientes de que no tenían argumentos para no aceptarlas, pero era una ley tácita que las mujeres no podían estar en tráfico. Ellas se organizaron y lanzaron un petitorio. Después de la jornada laboral, Karina recorría todas las estaciones consiguiendo firmas entre sus compañeros. Más de 1 500 trabajadores lo firmaron y a la empresa no le quedó otra opción. Por primera vez, a 84 años desde la inauguración del subterráneo, las mujeres pudieron ascender de categoría y pasar a ser guardas, las que abren y cierran las puertas de los vagones del subte. Seis años después, en 2004, una mujer rindió el examen para ser conductora y quedó en el primer puesto, por encima de muchos de sus compañeros varones.

Paralelamente, esas agrupaciones clandestinas, en las que participaba Karina, debieron salir a la luz. Se conocieron como “cuerpo de delegados”, un grupo dentro del sindicato de la uta que era abiertamente opositor. Necesitaban una primera conquista y fueron por un reclamo histórico: volver a las seis horas laborales. Se sumergieron en una campaña para que se sancionara un proyecto de ley que volviera a aquel régimen laboral. Pero la empresa argumentó que, si era insalubre trabajar ocho horas diarias, esa ley “implicaría la nulidad automática de todas las relaciones de trabajo vigentes de personal femenino”, amparándose en otra ley que “prohíbe a las mujeres desarrollar tareas en ámbitos insalubres”. Las 300 trabajadoras que tenía el subterráneo en ese momento estaban amenazadas, aunque sabían que era una coartada de la empresa: la ley era vetusta y desactualizada porque las mujeres, de hecho, ya estaban trabajando en esas condiciones. El cuerpo de delegados tenía miedo de que las mujeres desistieran de seguir peleando por la ley, para conservar su trabajo. Pero, lejos de debilitarlas, esto las fortaleció.

Karina y otras compañeras organizaron una reunión para informar a todas que la amenaza de la empresa no podía ser efectiva; que no había ningún impedimento legal, ni siquiera las condiciones de insalubridad, que hiciera una distinción entre varones y mujeres. Nadie las podía echar por ser mujeres. A la reunión que se realizó en la estación Callao de la línea D fueron más de 60 mujeres, algo inédito hasta ese momento. Muchas de ellas jamás habían participado en una asamblea. “A ver, compañeras, me parece que nos tenemos que organizar y armar una comisión de mujeres interlíneas”, dijo una de las delegadas. Todas apoyaron la moción y crearon la Comisión de Mujeres del subte.

Esa Comisión recorrió despachos de diputados y senadores, organismos oficiales. Una vez más, el resultado fue exitoso. Cuando en 2003 se sancionó por ley el régimen de seis horas de trabajo, no sólo no las despidieron, sino que se crearon nuevos puestos para ellas. Pero ese año de felicidad, Karina decidió terminar la relación con Manuel y, pese a que creyó que la ruptura quedaría en el ámbito de lo privado, se generó una situación casi folletinesca cuando al poco tiempo comenzó a salir con otro compañero de trabajo, el Pipi. Sus colegas, cuando la veían en la estación, le preguntaban por qué había dejado a Manuel, por qué había formado una nueva pareja.

—Eso también es machismo, porque ni a mi ex ni al actual les preguntaban nada ni los miraban mal —dice Karina en su casa de Buenos Aires, a sus 52, 16 años después de aquel episodio.

En aquellos años, Karina no sólo pasó de ser boletera a conductora —trabajo que mantiene hasta la actualidad— sino que se formó y profundizó su militancia en cuestiones de género. Desde 2010 ocupa la Secretaría de Género en el nuevo sindicato del subte. Repasando su propia historia, la de la reciente lucha de las mujeres por conquistar espacios que antes les eran prohibidos, apenas se formó el nuevo sindicato, Karina se dio cuenta de una cosa: si las mujeres, que representan un poco más de 20% del total de los trabajadores, no eran parte de las discusiones más importantes en los sindicatos, quedaban totalmente excluidas de muchos temas centrales en la organización del trabajo.

—La conducción ejercida por una mujer en el sindicalismo, a diferencia del varón, es planteada desde una perspectiva de mayor transversalidad y diversidad, interpelando la lógica histórica y tradicional del sindicalismo verticalista o patriarcal, y eso hace que nuestros sindicatos sean más democráticos. Por supuesto que disputamos poder y lugares de mayor representación, pero cuando una compañera llega a un lugar de poder lo vivimos como una conquista colectiva. Creo que eso con los varones no pasa —continúa Karina.

Fue desde la Secretaría de Género que comenzaron las campañas para que las mujeres conquistaran otros espacios monopolizados por los hombres. Después de la lucha por ser conductoras, las mujeres lograron ingresar al sector de electromecánica y al turno de noche de limpieza.

***

—Dile al presidente de tu sindicato si podemos hablar.

El que habla puede ser un abogado, un estudiante, un periodista: da igual.

Claudia Montoya, una operadora de estación del metro de Medellín, responde que está bien, que ella concreta la cita. Y cuando el abogado, el estudiante, el periodista llegan al lugar pactado le dicen:

—¿No pudo venir el presidente?

—La presidenta soy yo —responde Claudia.

A Claudia Montoya le parece divertido verles la cara cuando se dan cuenta de que ella es la autoridad máxima de Sintrametro, el Sindicato del Metro de Medellín, única ciudad de Colombia que tiene este medio de transporte.

La historia sindical de Claudia es breve pero intensa: a diferencia de otros países de Latinoamérica, y pese a que el metro de Medellín se inauguró en 1994, el sindicato se creó recién en 2013. Hay un motivo: la tasa de sindicalización promedio de Colombia es de 4%, una de las más bajas de Latinoamérica y, según la Federación Sindical Internacional, Colombia es, además, uno de los países con “más riesgos para llevar a cabo la defensa de derechos a través de la actividad sindical”. Desde 1977 hasta 2011 se presentaron un total de 2 870 asesinatos, 5 273 amenazas, 283 atentados, 210 desapariciones, 658 detenciones arbitrarias, 169 secuestros y 89 casos de tortura contra sindicalistas.

Claudia sabía de violencias incluso desde antes de estar en el sindicato. Haber nacido en la comuna 13, San Javier, ubicada en las colinas al occidente de Medellín, no fue fácil. Fue allí donde Pablo Escobar reclutó a cientos de jóvenes para el narco. En 1994, mientras estudiaba la licenciatura en Educación Física en la Universidad de Antioquia, la flamante empresa de Metro que estaba pronta a inaugurarse hizo una gran convocatoria entre jóvenes estudiantes. Claudia se anotó. El desempleo en Colombia, como en tantos otros países de Latinoamérica, era —y es— altísimo y, para una joven de 22 años, trabajar en una empresa nueva, con un salario medianamente bueno, era como tocar el cielo.

En ese momento se propició una contratación equitativa del personal, alrededor de 800 empleados, mitad varones, mitad mujeres. En general, ubicaban a las mujeres en puestos de administración o, como a Claudia, de venta de boletos. Cuatro años después, en 1998, la empresa se propuso generar una nueva cultura que se volvió una marca registrada de la ciudad. Según su propia página web,“la Cultura Metro es entendida como el resultado del modelo de gestión social, educativo y cultural que el Metro ha construido, consolidado y entregado a la ciudad. Este modelo puede ser adoptado, total o parcialmente, por otras ciudades e instituciones que tengan como propósito la construcción de una nueva cultura ciudadana, la convivencia en armonía, el buen comportamiento, la solidaridad, el respeto de normas básicas de uso de los bienes públicos, el respeto propio y del otro, entre otros aspectos”. Pero la “Cultura Metro” inauguró también una etapa de tercerizaciones feroces, de flexibilización en los contratos de trabajo, de bajas en los salarios. Durante cinco años seguidos, Claudia no se pudo tomar vacaciones. En la empresa le decían que había poco personal y que, de irse, podía perder su trabajo. Claudia, como la mayoría de sus compañeros, acató. No se quejó. No se quejaron. Por 19 años.

Una tarde en 2013, un compañero se acercó. Tenía algo que decirle. Bajó la voz. Nadie podía sospechar.

—Claudia, vamos a hacer una reunión con algunos compañeros con la idea de formar un sindicato. ¿Te interesaría participar?

A Claudia se le iluminaron los ojos. Aunque no sabía nada de sindicalismo y nunca había militado políticamente, no soportaba más trabajar a destajo, sin derechos.

—Debes ser sigilosa, Claudia. No se puede enterar la empresa, pero tienes que cuidarte también de con qué compañeros compartes la información —le advirtió.

Decidieron que la primera reunión fuera en un bar en el centro de Medellín: un lugar con mucha bulla, repleto de bebedores empedernidos, maleantes, ladrones. Un lugar en el que un pequeño grupo de trabajadores del metro hablando sobre la creación de un sindicato no llamaría la atención. Las reuniones fueron creciendo en periodicidad y cantidad. Llegaron a ser 25 personas, la cantidad necesaria que se requería para formar un gremio. Eran más varones que mujeres, pero en ese momento fue lo último en lo que pensó Claudia. A casi 20 años de haber ingresado como boletera, por primera vez se iba a conformar un colectivo de trabajadores organizados y ella tendría el cargo de secretaria. Lo que siguió no fue fácil. Desde la empresa comenzaron a ponerles trabas; incluso los amenazaron. Sin embargo, la necesidad de un sindicato era tan grande que en pocas semanas se afiliaron más de 400 personas. Claudia quería aprender, formarse. A cada curso, mitin, reunión que se hiciera de cualquier sindicato, Claudia iba. Anotaba todo, se compraba libros.

El primer presidente del sindicato fue un hombre que tenía un diálogo bastante fluido con el gerente general del Metro de Medellín. En la empresa le habían dicho que por cuestiones de “practicidad” y para “acelerar tiempos”, sólo se sentarían a dialogar con él. Así sucedió durante varios años. El presidente iba a dialogar con la empresa solo y eso suscitó rispideces dentro del sindicato: ¿por qué iba solo?, ¿acaso arreglaban cuestiones a espaldas de los trabajadores?

En 2018 eligieron a Claudia como presidenta. El gerente del Metro, muy cordial, la citó a una reunión. Tenían que conocerse. Claudia llegó puntual a la oficina. Pero no fue sola, sino con sus 11 compañeros de la dirección principal del sindicato.

Para Tania Rodríguez, “históricamente los atributos necesarios para ser un líder sindical eran no solamente ser varón, sino además tener recursos, agenda, contactos, tener ‘espalda’ para poder bancar, entre comillas, a los trabajadores. Sobre ese discurso se consolidó una figura física y social que tiene los atributos de un varón corpulento. Entonces la presencia de otros cuerpos que no son el sujeto hegemónico del sindicato pone un poquito en crisis, hace crujir esas estructuras en términos de que hay otros sujetos que son las mujeres haciendo política sindical a su manera”.

—Todavía recuerdo aquello: ese señor casi estallaba de furia —dice entre risas Claudia—. Me dijo que sólo se reunía conmigo y máximo otra persona. Yo le dije que si no participábamos todos, no participaba ninguno. No le quedó otra opción. Así inauguré mi mandato.

Recomendaciones Gatopardo

Más historias que podrían interesarte.