Cianobacterias: una explosión de oxígeno

Las cianobacterias, también conocidas como algas verde-azuladas, son un grupo de bacterias, con el que todos hemos tenido estrecho contacto en forma de la mugre parduzca que se acumula en lavabos y jacuzzis, capaces de hacer fotosíntesis. Su nombre contiene la palabra “azul” en griego (kyanós), pero no siempre tienen este color.

En una carta de 1857 dirigida a Joseph Dalton Hooker (el botánico, no el químico), Charles Darwin se congratula de que en la filosofía natural de la época existan lo mismo hair-splitters que lumpers, algo así como “quisquillosos” y “amontonadores”: los primeros tienden a distinguir minuciosamente géneros y especies; los segundos, a agruparlas. En palabras de Darwin, para unos y para otros , respectivamente, “las variedades no son sino pequeñas especies o las especies, nada más que variedades fuertemente marcadas”. Como todos somos lumpers o hair-splitters cada vez que nos enfrentamos al imperativo del orden, sabemos que se reduce a un problema de definiciones: la sal ¿va con el aceite o con las especias?; Schoenberg ¿va con los románticos o con los atonales? Depende.

Pensemos, por ejemplo, en las cianobacterias, también conocidas como algas verde-azuladas. Este grupo de seres, con el que todos hemos tenido estrecho contacto en forma de la mugre parduzca que se acumula en lavabos y jacuzzis, son bacterias capaces de hacer fotosíntesis. Su nombre contiene la palabra “azul” en griego (kyanós), pero no siempre tienen este color, asociado con la clorofila; los pigmentos que les ayudan a fabricar su propio alimento, usando la luz como catalizador y expulsando oxígeno como producto de la respiración, van del rojo al negro. Y no se trata en absoluto de plantas; en este caso “alga” se usa como nombre generalizado para los seres fotosintéticos que viven en el mar.

Aunque llevamos al menos un siglo sabiendo que son genuinas bacterias, su estudio se ha repartido tradicionalmente entre la ficología, una rama de la botánica que investiga las algas, y la microbiología, más propia de las bacterias; ambas disciplinas tienen códigos de nomenclatura diferentes e incompatibles que han descrito a las cianobacterias, cada uno con su propia lógica.

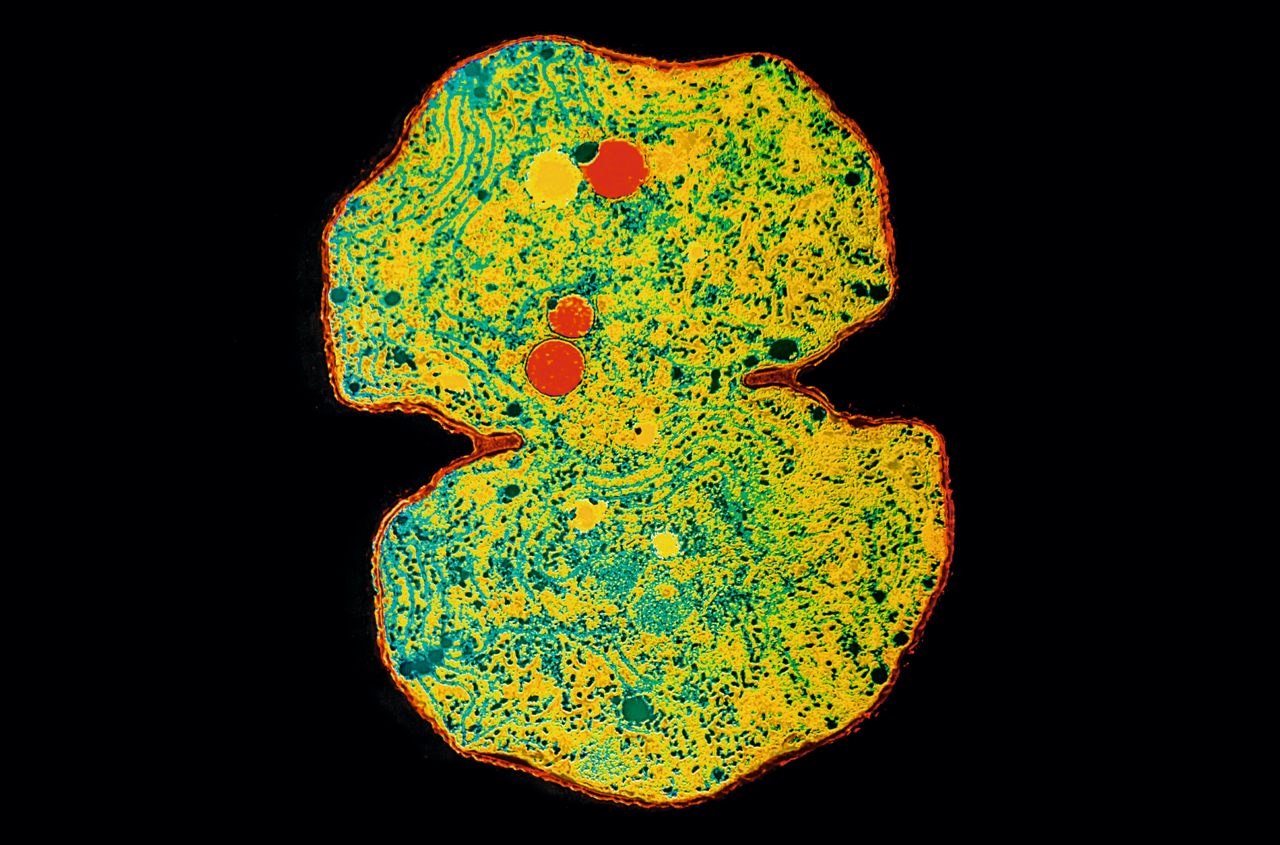

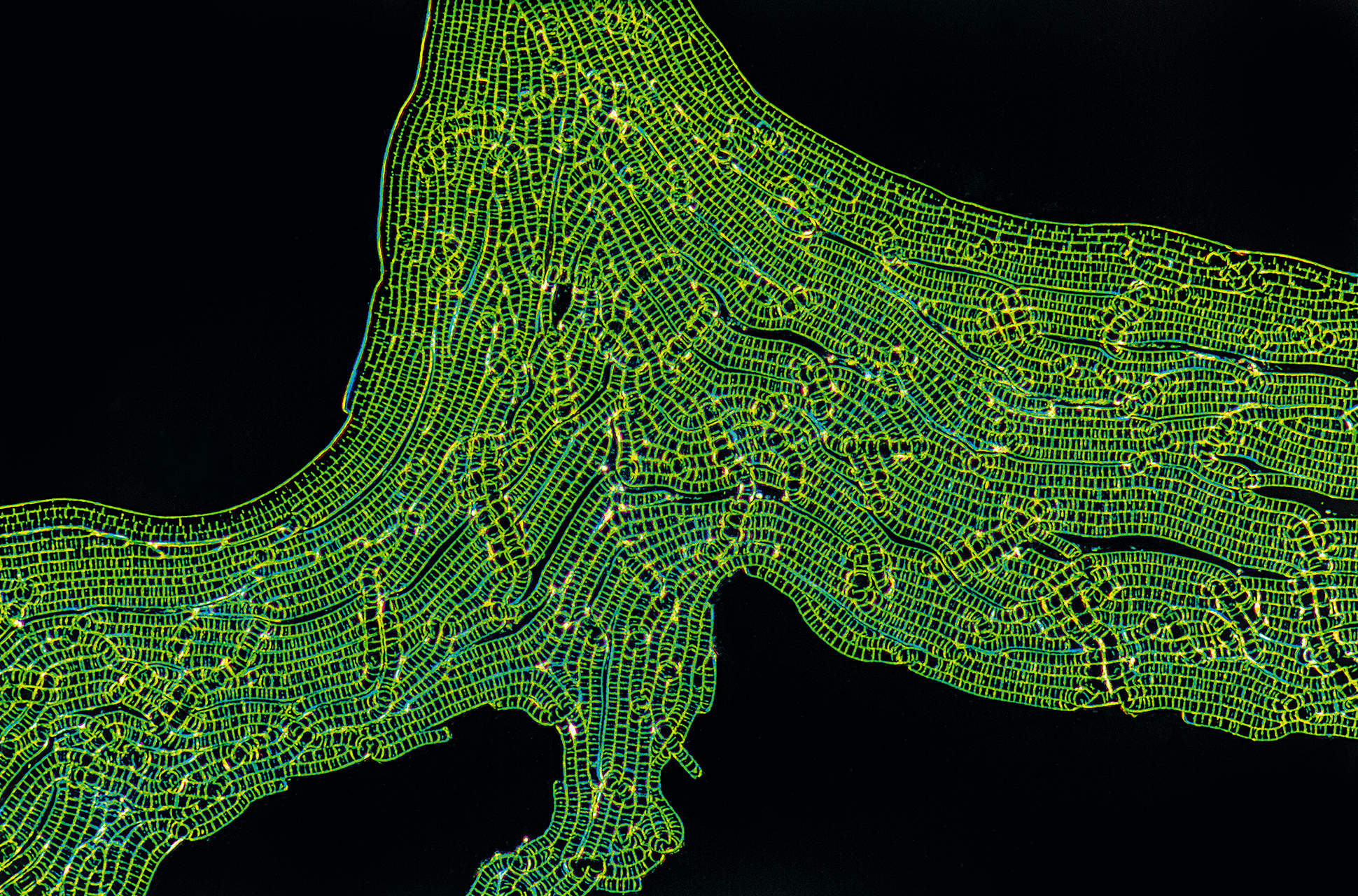

Hebras de un alga verdeazulada Oscillatoria, uno de los organismos más antiguos del planeta.

Lo que ha llevado a este conflicto, muy serio para los taxónomos, es el asunto de la fotosíntesis. La fotosíntesis que usa oxígeno es la bisagra que hace que este enorme conjunto de seres, el más antiguo que se conoce sobre la Tierra y también uno de los más diversos, descanse con un pie en cada mundo: el de las bacterias, seres unicelulares relativamente simples y sin núcleo definido, y el de las plantas, que van desde solitarias células acuáticas hasta árboles de billones de componentes, decenas de metros de altura o miles de años de antigüedad.

No es una coincidencia. Hoy sabemos que los cloroplastos y los plastos en general, esos organelos que contienen clorofila y otros pigmentos y que viven en casi todas las plantas del mundo, son cianobacterias que se mudaron de forma permanente al interior de otras células y dieron origen al reino Plantae. Este proceso se llama endosimbiosis, como propuso la talentosa microbióloga Lynn Margulis para explicar, entre otras cosas, el origen de las mitocondrias, otro tipo de bacteria que terminó dentro de las células más complejas que llamamos eucariotas y que conforman plantas, hongos y animales como nosotros. No se sabe con certeza cómo terminaron en esta forma radical de simbiosis; tal vez fueron tragadas y sobrevivieron o eran parásitos que se enquistaron para siempre en su hospedero. Como sea, el proceso de endosimbiosis de las cianobacterias debe haber ocurrido hace más o menos tres mil millones de años, mucho antes de que existiera vida en tierra firme.

A veces olvidamos que la evolución no es un proceso lineal ni tampoco definitivo. Los organismos a partir de los cuales evolucionan otros no suelen desaparecer: sobreviven y evolucionan a su vez, y pueden coexistir durante cientos y miles de años con sus especies “hijas”. Así, los peces no desaparecieron cuando de ellos se desprendió la rama de los anfibios ni éstos cuando aparecieron los reptiles y luego los mamíferos. Lo mismo ocurre, como ya vimos, con las cianobacterias: siguen con nosotros. Y tanto: son básicamente las responsables de que haya un nosotros y también las culpables de una matanza generalizada que se conoce como la “catástrofe de oxígeno” o, en términos más amables, la “gran oxidación”.

Las cianobacterias no fueron los primeros organismos fotosintéticos, pero sí han sido los más exitosos: a lo largo de millones de años proliferaron al grado de que los desechos de su respiración, una molécula formada por dos átomos de oxígeno, llenaron la atmósfera y mataron a buena parte de los organismos para los que este gas es letal.

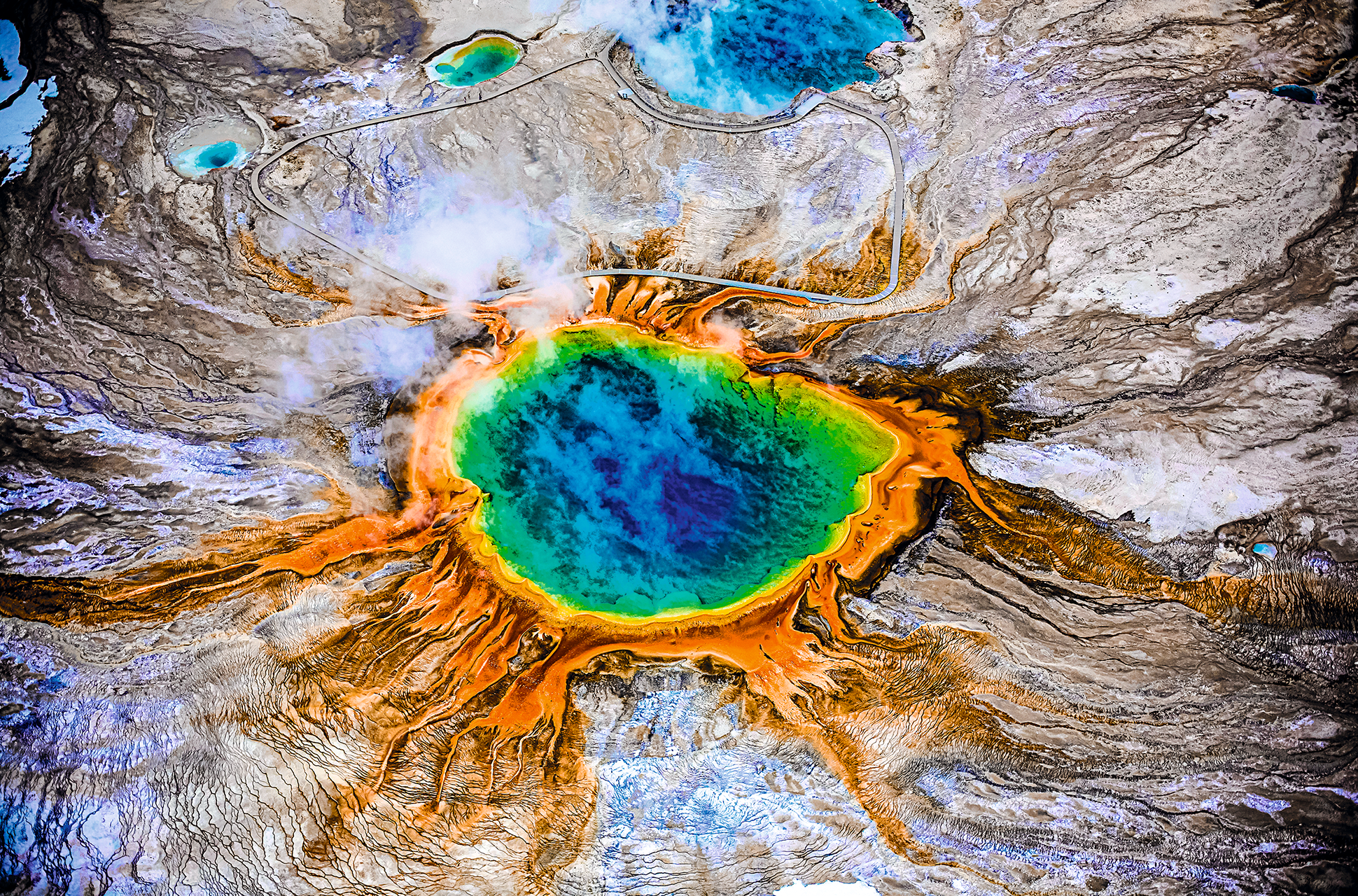

Vista aérea de las aguas termales del Parque Nacional Yellowstone, Estados Unidos, en donde habitan comunidades termófilas (“amantes del calor”), entre ellas, cianobacterias.

La “gran oxidación” no sólo tuvo consecuencias en los seres vivos; también modificó la composición de la atmósfera y las reacciones químicas de los minerales. Aún hoy es fácil ver en ciertas rocas unas franjas rojas que se llaman “formaciones de hierro bandeado”; las componen los minerales de hierro que se oxidaron con las nuevas cantidades de oxígeno disponibles. Hoy, desde sus hogares en casi todos los rincones de la Tierra —libres en el agua dulce y salada, como integrantes simbióticos de los líquenes, en el suelo de los desiertos y en los tapetes microbianos que aún sobreviven en lugares como Cuatro Ciénegas— las cianobacterias están entre los principales productores de oxígeno del planeta.

Es natural que seres tan antiguos y extendidos vayan ocupando nichos y cumpliendo funciones ecológicas cruciales que apenas estamos entendiendo. Sabemos, por ejemplo, que son esenciales para el ciclo del nitrógeno; son uno de los pocos organismos que pueden convertir este elemento de la atmósfera en compuestos útiles para las plantas, como los nitratos o el amoniaco. Además, ayudan a evitar la erosión de los suelos e incluso podrían haber formado yacimientos de petróleo.

Todo esto gracias a que las bacterias son unas portentosas maquinitas de síntesis química. Buenas o malas según el contexto: las cianobacterias producen diversas toxinas que se vuelven peligrosas cuando proliferan sin control. Estas “floraciones” pueden ocurrir en forma natural, pero los humanos les hemos puesto tapete rojo al ser los causantes del calentamiento del planeta y arrojar desechos agrícolas y otros nutrientes a los cuerpos de agua. Cuando esto sucede, las variedades tóxicas se apropian de la situación, se vuelven dominantes y se hacen casi imposibles de erradicar. En palabras del investigador de la Universidad de Oregon Timothy Otten, “son, básicamente, las cucarachas del mundo acuático”. Pero las cucarachas no son venenosas ni su consumo se ha asociado con enfermedades como la arteriosclerosis lateral amiotrófica —un padecimiento que mata las neuronas motoras e impide el habla, el pensamiento y hasta la digestión—. Las cianobacterias, entonces, se han vuelto un grave problema y se cree que, como casi todo últimamente, no hará sino empeorar. Pero, como decimos, todo es cosa del contexto.

Hay, por ejemplo, advocaciones de cianobacterias acuáticas que no sólo no son venenosas sino alimenticias. Si usted es un entusiasta de los suplementos naturales, posiblemente tenga una en la alacena: la espirulina. En la etiqueta dice que es un alga para no espantarlo, pero en realidad se trata de una cianobacteria del género Arthrospira. Y si es un entusiasta de la gastronomía, tal vez le gustaría probar el cushuro, la cianobacteria Nostoc sphaericum que crece en colonias en los lagos andinos y que en Semana Santa se come como parte de un caldo en el que sustituye la carne, presumiblemente porque la gente piensa que se trata de una planta. También puede pagar un ojo de la cara para comerlo, como parte de un menú de catorce tiempos, en restaurantes como Central, en Lima. ¿Comida popular o manjar de reyes? Depende. ¿Cómo lo clasificaría usted?

Recomendaciones Gatopardo

Más historias que podrían interesarte.