No items found.

No items found.

No items found.

No items found.

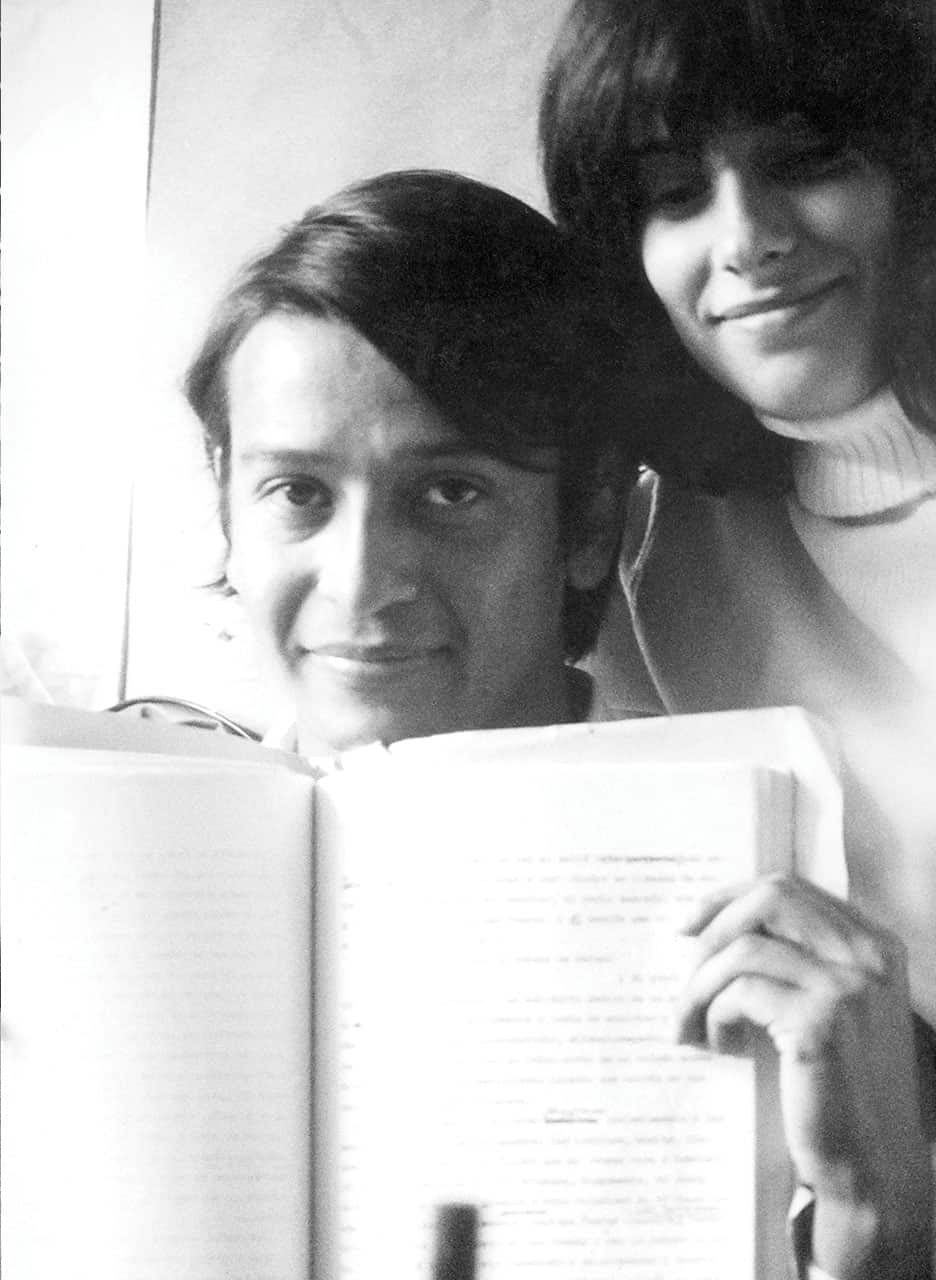

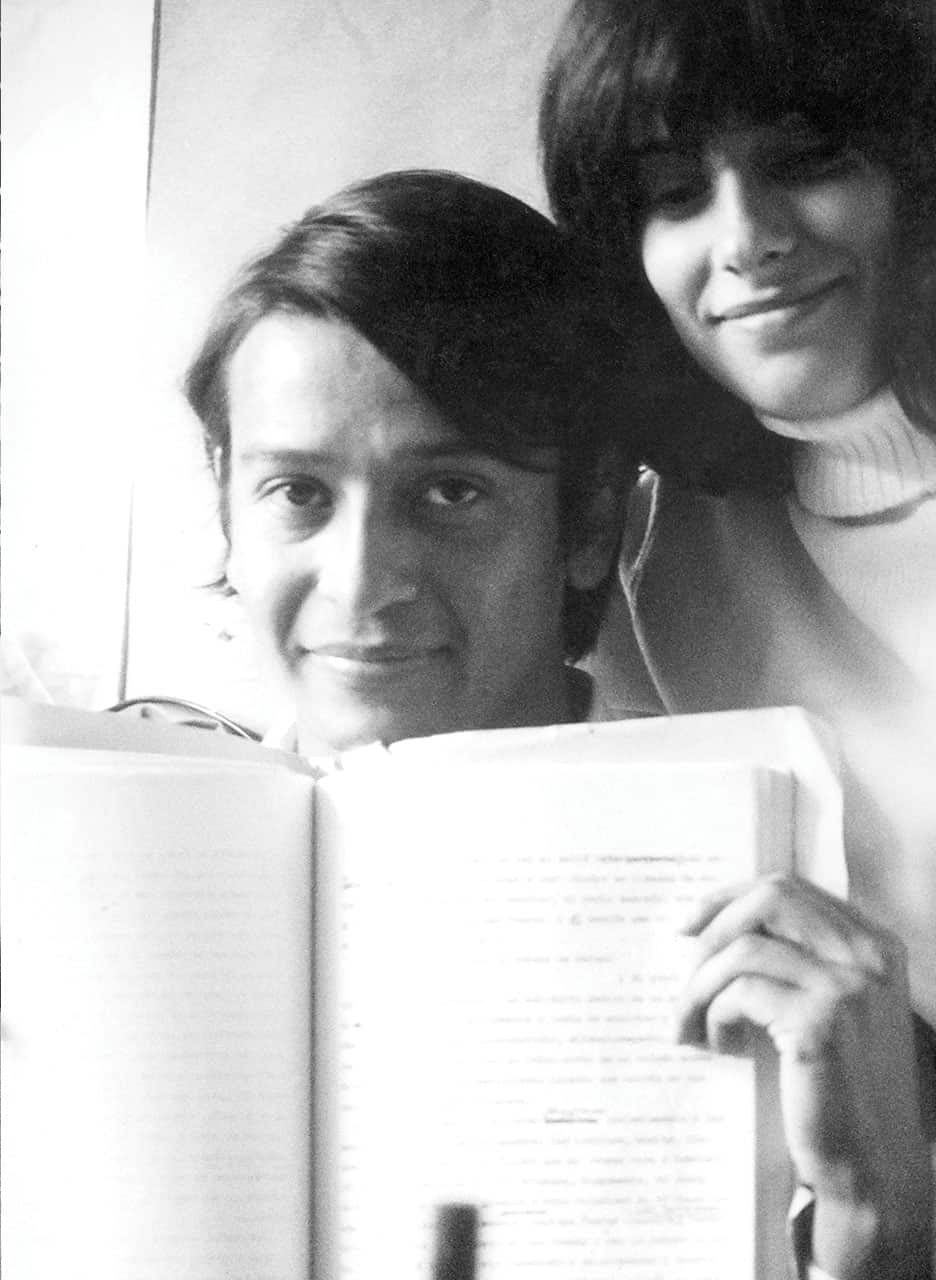

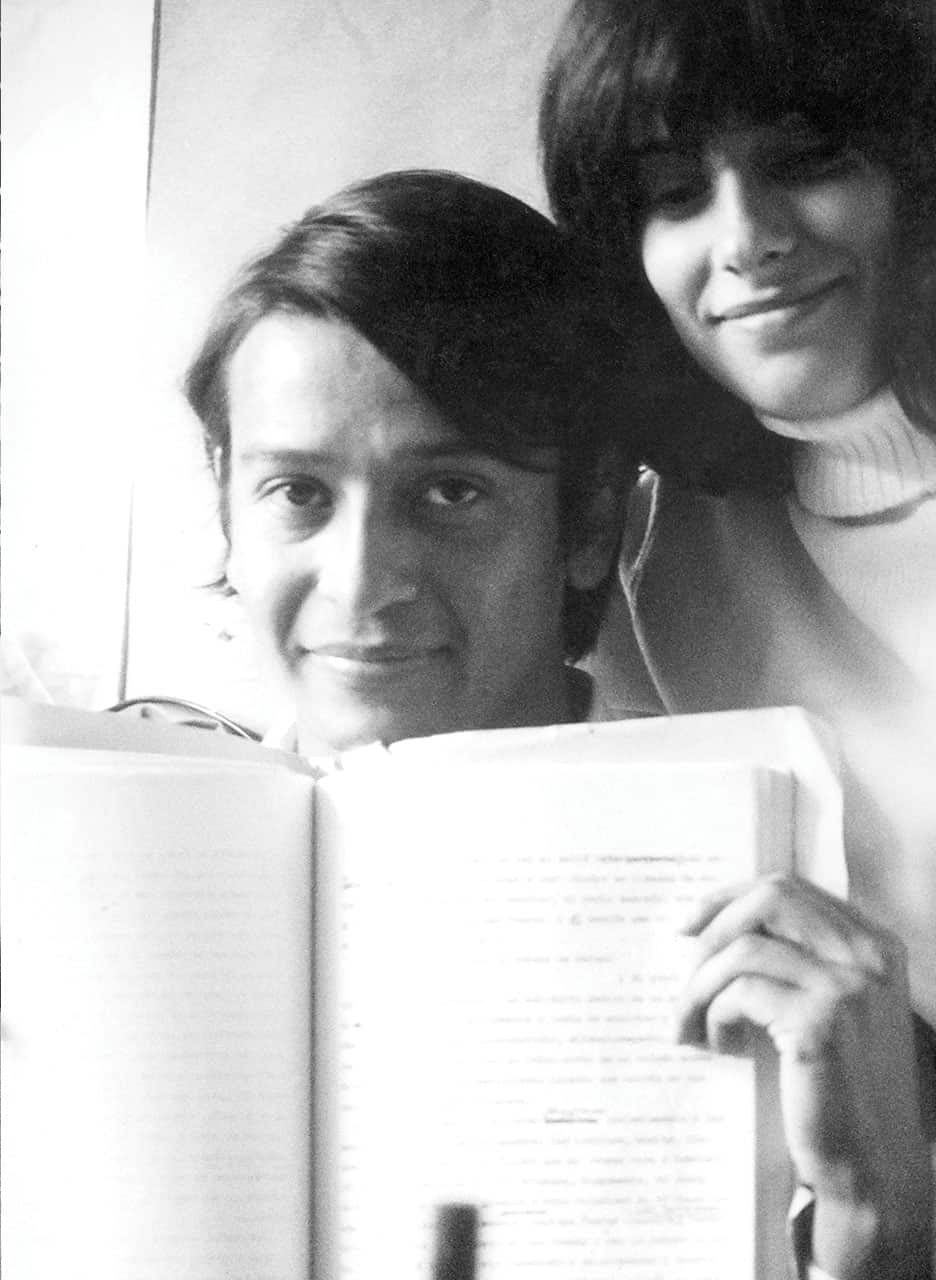

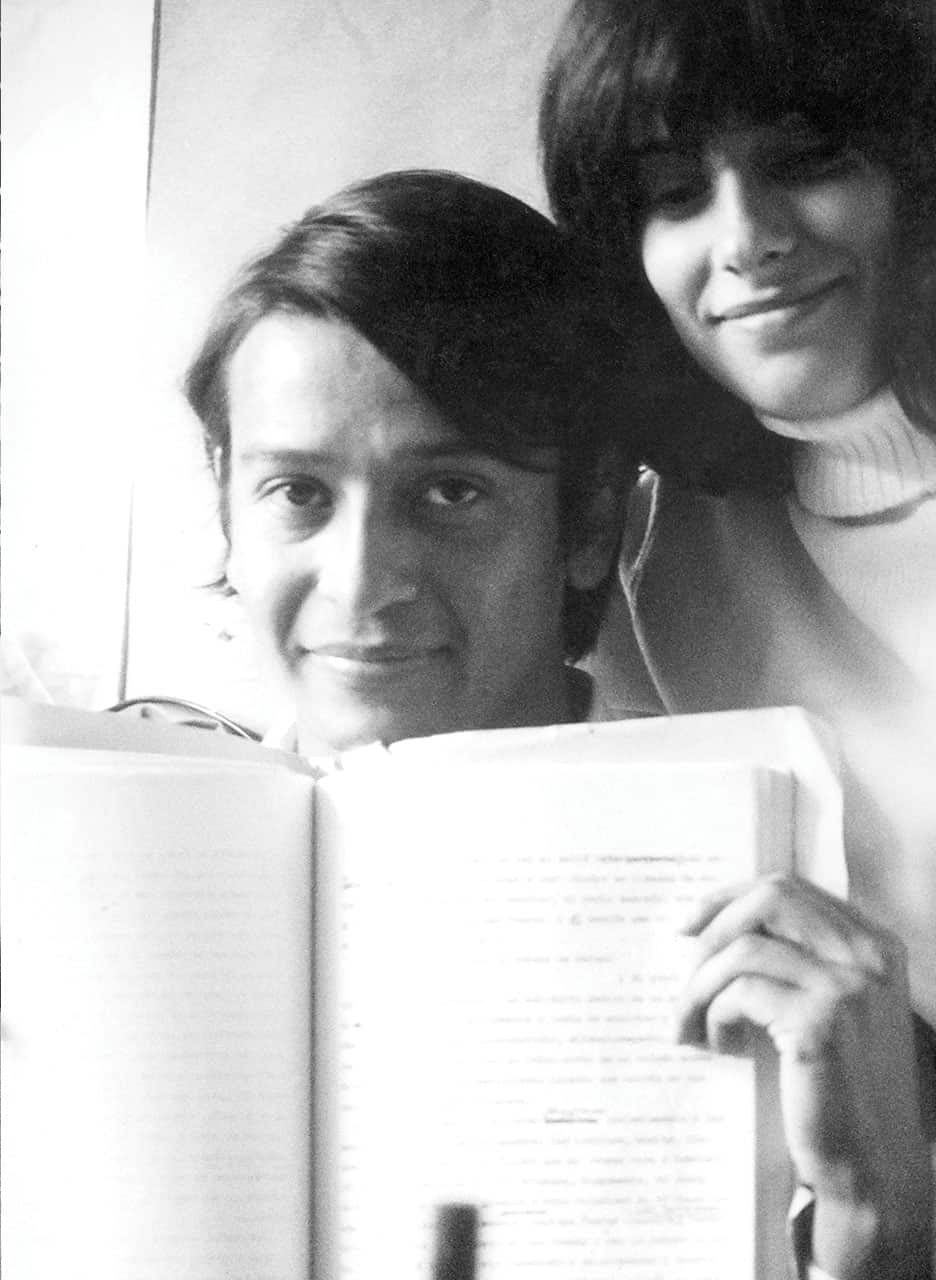

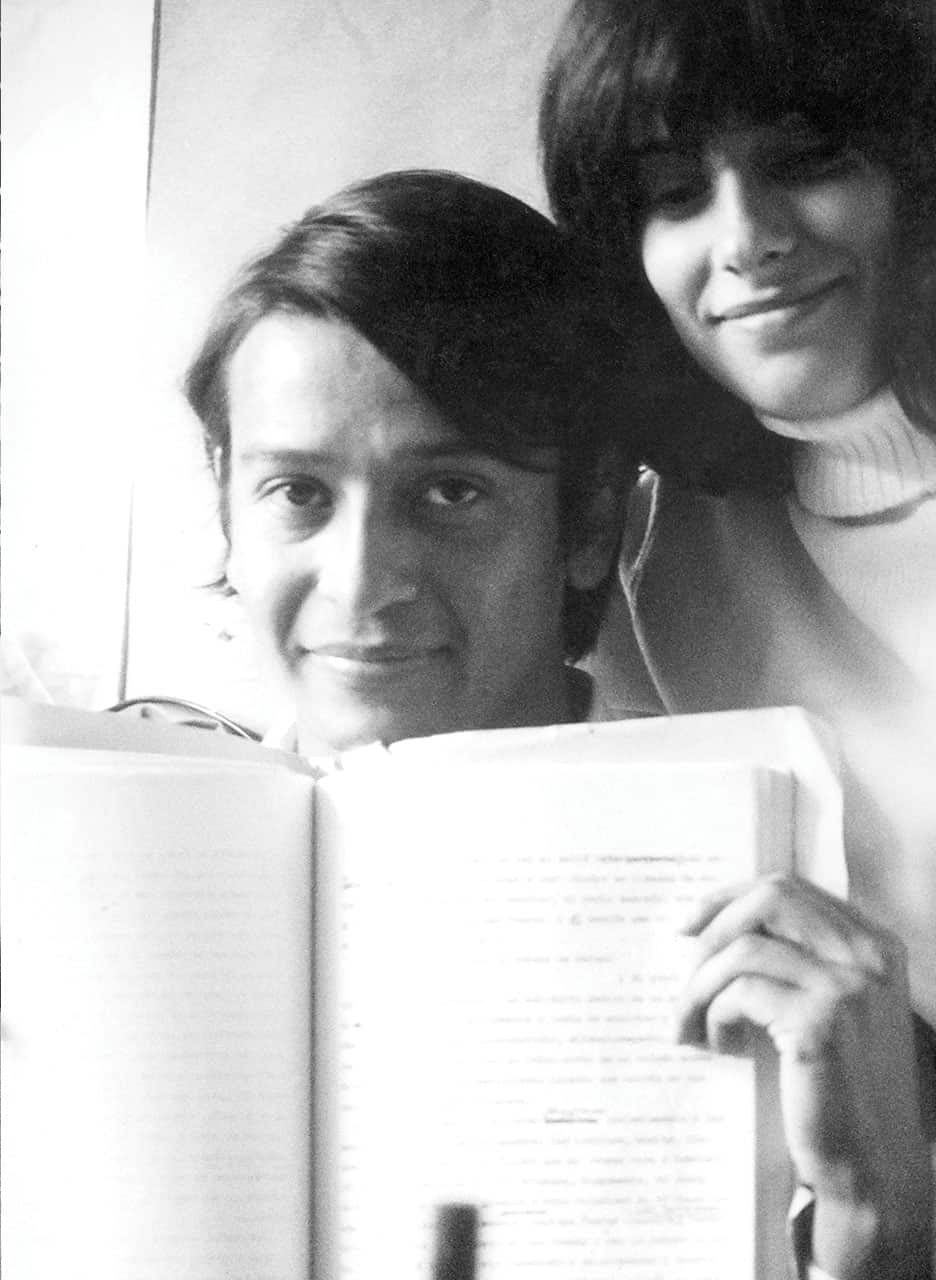

"Intimidad sesentera", sesión de fotos que tomó Rogelio Cuéllar a principios de la década.

José Agustín, el escritor, combatiente por otro mundo y otra percepción, guionista, ferviente rocanrolero, audaz cronista, falleció el 16 de enero de 2024 a los 79 años debido a problemas de salud. Andrés Ramírez, hijo del escritor, confirmó la noticia mediante un comunicado oficial. En septiembre de 2011, el escritor Fabrizio Mejía Madrid charló con el autor de La Tumba para recorrer su trayectoria y cómo inspiró a nuevas generaciones de narradores.

En un tiempo viví en frente de la funeraria Gayosso —empieza José Agustín con la vista en la arena del desierto—. Iba todos los días a la cafetería a escribir y no pedía nada. Siempre les decía: “Sólo un café. Se murió un amigo queridisísimo”. A las tres semanas de días enteros, madrugadas, se me acerca un empleado de las tumbas y me dice: “Ah, cómo se le mueren amigos, joven”. Nomás solté la carcajada, y me corrió.

—¿Y por eso la novela se llamó La tumba? —bromeo.

—No, ésa es otra historia.

Vamos dentro de una camioneta a pleno sol atascados en el tráfico de Saltillo. En menos de quince minutos comienza un homenaje para él, para José Agustín, que terminará, como debe ser, con un concierto de Cecilia Toussaint. Él, como siempre, relajo-relajado, con su sonrisa impecable, el copete de lado, canoso, hablando todo el tiempo. Margarita, su mujer, con un vestido de flores completo y huaraches, a veces atenta, otras abstraída en el paisaje. Son la pareja que emerge del bullicio de los sesenta en México: antes, experimentando con LSD, hongos y peyote; ahora, apacibles y apartados en Cuautla, Morelos, en una calle que tiene un nombre agustiniano: “Campánulas”. Son la pareja después de todo, de idas y venidas, rompimientos, vueltas. Lo ha escrito así: “Hay que luchar por la eternidad del final y no por lo transitorio. Margarita era el centro”. Hace unas horas, en un restorán de cabrito, Margarita dijo frente a la carta, pero al aire:

—¿Por qué no tienen ensaladas en el norte? El mesero carraspeó, acaso insultado. José la interpretó:

—Tráigale guacamole.

Ella sonrió, feliz.

Lo veo acomodándose los lentes —los dianéticos, para atraerlo, alguna vez le prometieron que le quitarían hasta la miopía— y me río de su forma de hablar única —me dice: “Compay Primero”—, de sus historias que abarcan casi medio siglo de rebeldía, de “la rebeca”, diría él. La contracultura mexicana empieza con José Agustín: el Acapulco hippie, el lenguaje del inconsciente macizo, la fama precoz de una nueva generación, el rock mexicano entre la miseria y la censura, las drogas de autoconocimiento de María Sabina y Carlos Castaneda, el movimiento estudiantil de 1968, la locura escenificada de Alejandro Jodorowsky, el auge y el declive a macanazos, y la cárcel de Lecumberri. Estoy viendo, mientras el sol nos picahielea en los brazos, en los cuellos, a un escritor, a un combatiente por otro mundo y otra percepción, a un guionista, a un ferviente rocanrolero, a un audaz cronista, al novelista del habla única. Todas esas cosas en México quieren decir que tiene antecedentes penales.

"José Agustín no representa un tiempo —digamos, los sesenta y setenta— sino una forma de entender y transcribir la cultura".

—Compré uno de esos paquetes de tele por cable que pasan películas viejas. Estoy a punto de no volver a salir de mi casa —dice, él que fue tanto el guionista, junto con García Márquez, de uno de los fallidos intentos por filmar Bajo el volcán de Malcolm Lowry (los otros son de Fellini, y la que sí se hizo, de John Huston), como de algunas de Angélica María cuando fueron novios y a ella la anunciaban como La novia de México, otras de Paul Leduc, Miguel Littín, y hasta adaptaciones de sus propias novelas que jamás saltaron la censura: “Ese lenguaje en las pantallas mexicanas resulta inapropiado”, decían los informes de la Secretaría de Gobernación en los setenta.

Hace un momento tuve que cerrar los ojos en el sol para guardar una foto en mi mente: en el estacionamiento del hotel se encontraron José y Vicente Leñero. Se abrazaron largo, con gruesas palmadas, felices, ahora en la segunda mitad de los sesenta —de hecho, el homenaje en Saltillo fue propiciado por la canción de los Beatles, “When I’m Sixty-Four”—; fueron camaradas de guiones casi nunca filmados y en la revista Claudia. Hasta esa oficina llegó Gustavo Sainz a decirle que Emmanuel Carballo quería leer una novela que no existía, De perfil. Era 1966. José Agustín le entregó las doscientas o trescientas cuartillas que llevaba, corregidas por el propio Leñero, que ya era Premio Seix Barral por Los albañiles, y por Sainz, a quien había conocido en la escuela de cine de la Universidad que operaba en un salón de la Facultad de Ciencias. Y ahí empezó todo: a sus veintiún años, José Agustín se convertiría en el Salinger en castellano. Sería, también, el Burroughs, y el Maile por su compromiso íntimo con la rebeldía. En 1966, él, que había querido ser pintor o cineasta o actor, se convertía en el novelista de la indocilidad.

Cuando era niño, debo de haber tenido siete, ocho años y tenía mucha facilidad para el dibujo y, de pronto, empezó a ya no bastar. Entonces empecé a hacer historias, cómics. Los dibujos se hicieron más chiquitos y las letras más grandes. Recuerdo mi primer cuento, “Las aventuras de Zeus Pinto”. Lo escribí en quinto de primaria, como a los once años. A veces me entra la nostalgia y me gustaría echarle un ojo. Me acuerdo que era una barrabasada. Ocurría en África, con un detective que resolvía misterios, crímenes y, a veces mataba leones a cachetadas. Yo me divertía muchisisísimo. Tenía la fortuna de que mis hermanos mayores leían indiscriminadamente, y las iban dejando así en la casa. Nunca me dijeron ponte a leer o no leas. El primero fue la Ilíada. Tenía un interés loco por la mitología. Y un vecino me lo trajo y me seguí con la Odisea y la Eneida. Cuando terminé ya estaba leyendo desde Sartre hasta La familia Burrón.

Leñero y José Agustín se despiden prometiéndose verse pronto. Uno vive en Cuernavaca, el otro en Cuautla. Yo sé que no cumplirán el encuentro, y es por eso que cierro los ojos y guardo la imagen del abrazo en la memoria de esos días de sol.

La pasión por el cine me entró desde niño. A los once años lo que realmente se me antojaba estudiar era cine. En 1965 me dieron una beca en el CUEC y no pude terminarla, porque ya me había casado con Margarita, de pronto me ofrecieron una chamba que estaba en la calle de Morelos, en el centro. Las clases de cine estaban hasta la Facultad de Ciencias, y ya nomás no llegué. Al año siguiente se publicó mi novela De perfil y le empezaron a hacer peticiones de compra de derechos y eso me metió a escribir mis primeros guiones. Sobre todo en los setenta hice muchísimos. El rockcito fue otra de mis pasiones. Lo empecé a oír desde muy chiquito, y se me facilitó estar al día porque mi padre era piloto y entonces le podía encargar discos que me traía. Empecé a hacer una colección. Me fui a Cuba cuando tenía dieciséies años y tuve que vender mi colección de los primeros acetatos de Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Muddy Waters.

Dentro del coche hirviendo, José Agustín se ha quedado callado. Hemos hablado de una historia que conozco por su hijo, Andrés, y por el de Juan Tovar, Juan Elías. Es uno de esos cuentos de los setenta que tendieron siempre a convertirse en mitologías de una forma de ser y deshacer. Es la historia del mejor traductor de T.S. Eliot al castellano, Guillermo Rousset, quien, un día, en un instante, celoso, asesinó a su mujer. Huyó a Francia y, contando los días para que prescribiera el delito, regresó. Pero había contado mal y faltaban dos días: la policía lo aprehendió en el aeropuerto y purga su condena por homicidio agravado. Quizá José recuerde su propia estancia en la cárcel por fumar mariguana. Fue el 14 de diciembre de 1970, en Cuernavaca. El comandante a cargo era, nada más, Arturo El Negro Durazo. Cuando lo encarcelaron junto con sus amigos, el juez, al que nunca conoció, dijo: “Mariguanos, mugrosos y un intelectual”. José fue a dar a la crujía H, con los narcotraficantes, pero se pasaba a la C para hablar con José Revueltas, que estaba ahí por el movimiento estudiantil de 1968. Ésas eran las caras de los sesenta: un llamado desde la inteligencia a la experimentación perceptiva y social, y el poder entambando a cuanto chavo se topaba en la calle. El compromiso de José Agustín es con la literatura y sus variables: a los dieciséis años, siguiendo a otra Margarita, hija del poeta salvadoreño Roque Dalton, alfabetizó en Cuba y dictó conferencias para la Casa de las Américas. Ahí todavía no sabía que sus dos obras cumbres, tan distintas en intenciones y método, De perfil y Se está haciendo tarde (final en laguna), serían producto de no tener trabajo y de la cárcel.

"La contracultura mexicana empieza con José Agustín: el Acapulco hippie, el rock mexicano entre la miseria y la censura, las drogas de autoconocimiento de María Sabina y Carlos Castaneda, el movimiento estudiantil de 1968 y la cárcel de Lecumberri".

Yo no esperaba nada con De perfil. Todo fue una concatenación de sucesos absolutamente afortunada. Yo había escrito La tumba, que casi no circuló en una edición de quinientos ejemplares que hizo Juan José Arreola. Uno de los ejemplares fue a dar a manos de Emmanuel Carballo, y la leyó y la registró. En 1966, cuando ni siquiera terminaba yo de escribir De perfil, decidió hacer esta serie loquísima que hubo en aquella época de autobiografías menores de treinta años de edad. Entonces al primero que llamaron fue a Gustavo Sainz que había pegado con tubo, junto con Salvador Elizondo, en el año de 1965, y yo trabajaba con él en la revista Claudia, y Carballo dijo: “Yo leí una novela de este cuate”. Les llevé trescientas páginas de De perfil. Rafael Giménez Siles, que era el dueño, junto con Martín Luis Guzmán, de las Librerías de Cristal, le habló a Joaquín Díez-Canedo, a Joaquín Mortiz, y le dijo que, si la publicaba, le compraba dos mil quinientos ejemplares. Yo no lo había terminado. Me faltaban como cuatro meses de trabajo y, en cuanto la entregué, la mandaron a la imprenta y coincidió con que se reeditó La tumba. Ese año publiqué tres libros, porque me encargaron la autobiografía.

De Perfil fue un libro bajo presión porque no tenía chamba y tampoco tenía muchas ganas de tenerla, y era de esos que hacen como que están siempre buscando y mi pretexto para no hacerlo era que estaba yo escribiendo. Se está haciendo tarde tenía sólo una paginita y corrió la suerte de que terminé en el bote y ahí la escribí, en las bolsas de papel de las tortas de la cárcel. Esa novela me salvó la vida, mano: huir de Lecumberri e instalarme entre los manglares y las puestas de sol y toda la cosa. Fue providencial para mí, porque también está cargada de toda la intensidad de lo espantoso de la cárcel.

A principios de los setenta, al salir de la cárcel, me metí de nuevo al cine. Me fui a España con García Márquez para adaptar Bajo el volcán de Lowry, que iba a dirigir Paul Leduc. Hice un guión para Se está haciendo tarde, y logramos vencer a la censura, la autorizaron, y justo cuando íbamos a empezar a filmar, pararon todo. Era 1976, fin de sexenio. Cortaron toda la lana. Echeverría estaba totalmente loco y decía que promovía un cine social y cooperativo, y los productores hicieron una huelga. Luego entró la marranita López Portillo y el cine se destruyó.

Llegamos finalmente al homenaje a José Agustín en el Museo del Desierto. Él se sienta con Margarita entre el público. Y ahí estamos Heriberto Yépez, el sofisticado ensayista de Tijuana; Julián Herbert, el único poeta de Coahuila que conozco y que organizó este acto, y yo. Digo mis cosas, las de siempre, sobre José Agustín. Que no representa un tiempo —digamos, los sesenta y setenta— sino una forma de entender y transcribir la cultura. Que en sus novelas introduce el conjunto de la psique —consciente, inconsciente y sus zonas grises— y un lenguaje que ha sido confundido con argot juvenil pero que es, más bien, una transcripción de la palabra pensada; no la que confía en el intelecto y sus esquemas, sino en el humor, la complicidad constructiva del propio lector y su capacidad de hilar una historia como se cuenta y se pesca al calor de una borrachera amistosa. O que José Agustín combatió a ese sistema confesional, patriarcal, abogadesco, y de dobles morales. Al México de la unidad nacional y el patriotismo en torno a la candidatura en puerta. Al de los complejos sexuales y las fantasías tan calientes como las décadas de abstinencia. Al de la policía controlando el tráfico de drogas y deteniendo a los consumidores, siempre jóvenes, necesariamente greñudos. Al del timoratismo provinciano que no reconoció la revolución cultural del rock porque estaba en inglés. O al otro que elevó a grado de asignatura obligatoria el imperativo de la vida espiritual del orientalismo californiano. Que José Agustín es esa combinación de esas batallas culturales. Todas son suyas. Todas, ganadas o perdidas, están en sus textos. Es el rey que sigue caminando en su desierto.

Yépez, por su parte, saca unas tarjetas, como en el video de Bob Dylan de “Subterranean Homesick Blues”, con juegos de palabras con los títulos de las novelas de José Agustín, quien pone cara de “desmadre sensacional”. Luego, Cecilia Toussaint y whiskie. Desperté en una tumbona de la alberca del hotel porque alguien había prendido una tele.

En enero de 1968, tuvimos un programa llamado 1, 2, 3, 4, 5, a gogó. Producía Fernando Ge, un pasado natural; venía de una estadía en Londres, feroz. Los animadores eran, échate esa, Alejandro Jodorowsky y Alfonso Arau, y era un soberano desmadre absolutamente sensacional. Acabaron peléandose entre los dos, nos arruinaron el programa, pero nos quedamos con el gustito, y después reformateamos el programa, le quitamos romper los pianos a hachazos, los tragafuegos, los malabaristas de Jodorowsky, le metimos un humor loco, metimos a Delia de la Cruz, ahí la bautizamos como Macaria, que era una conductora simpatiquísima, y con nosotros tocaron los grandes grupos de rock de la época, desde Bátiz, Peace and Love, Three Souls. Eso fue en agosto, en el canal 5 a las nueve de la noche, y ya estaba el movimiento del 68. Medio mundo estaba escribiendo poemas. Entonces llevamos a José Carlos Becerra, Alejandro Aura, Elsa Cross, Héctor Villela para que leyeran sus poemas sobre el 68. Nos mandaron llamar los directivos de Televisa y nos prohibieron tajantemente cualquier mención al movimiento estudiantil. Entonces, como buenos necios que éramos, y como ya no podíamos hablar del movimiento estudiantil, inventamos que todo mundo jugaba a los cuartos, porque para defenderte tenías que hacer la V de la victoria que era el emblema del movimiento, y se dieron cuenta al tercer o cuarto programa, y entonces me corrieron.

"Quizá José recuerde su propia estancia en la cárcel por fumar mariguana. Fue el 14 de diciembre de 1970, en Cuernavaca. El comandante a cargo era, nada más, Arturo El Negro Durazo. Cuando lo encarcelaron junto con sus amigos, el juez, al que nunca conoció, dijo: ‘Mariguanos, mugrosos y un intelectual’".

Al día siguiente del homenaje, el patio de una casona se abre para hacerle una cena a José Agustín. Más cabrito. Miro a Margarita darle vuelta a la carne, sin probarla. Yo tampoco traigo en el equipaje una angioplastia. La charla se desbalaga en temas de astrología, de ascendentes en no sé qué planetas. Yo escasamente sé que nací bajo el signo de Acuario, y eso porque de niño me gustaba la música de Hair. Una señora le toma la mano a José Agustín, quien segundos antes ha declarado:

—Se supone que tengo una línea doble de la vida.

Soy criatura de mi tiempo. Yo era más bien borrachón que psicodélico, pero en 1967, mi hermana vivía en Acapulco y ahí llegaba la plana mayor de la hippería gringa y convirtieron a mi hermana y a su esposo a la psicodelia. Y después casi nos metía los ácidos a la fuerza y los hongos. Margarita, mi esposa, también se volvió una viajera tremenda, y le empecé a entrar a unos viajes sensacionales. No era por hedonismo. La mayor parte de mis viajes me sirvieron de curación: descubrir áreas de mí mismo a través de los viajes. Al empezar a viajar leí a Jung, El secreto de la flor de oro, y el I Ching. En Lecumberri me volví el gurundanga y les eché a todos la suerte. A todos les decía que iban a salir libres.

Desde 1968, Juan Tovar y yo empezamos a leer a Carlos Castaneda. Traté de convencer a Joaquín Díez-Canedo de que lo tradujéramos. Pero resultó que, en el Fondo de Cultura Económica, García Terrés ya había probado los hongos, ya había escrito su Carne de Dios y entendió perfecto la onda. Hizo que Juan Tovar lo tradujera al español. Y un día, Juan estaba de lo más tranquilo y, de pronto, le tocaron a la puerta y le dijeron: “Hola, soy Carlos Castaneda y vengo a conocer a mi traductor”. Lo primero que hizo fue hablarme: “Te vas a cagar cuando te diga quién está aquí”. Nuestra primera conversación duró desde las tres de la tarde hasta las cinco de la mañana.

Y a esa hora, en la borrachera extraña del desierto, pienso —o creo pensar— que el país dio un giro hacia el mal cuando encarceló a sus chavos por fumar mota, por meterse hongos, peyote, Sunshines. José Agustín es todo lo que la percepción, la vida, los amigos pudieron ser, pero acabaron aquí, en una guerra contra el narcotráfico. Quedo con José de hacer algo, de firmar algo por la legalización de las drogas, nos abrazamos, Compay Primero, con gruesas palmadas:

—Te agradezco tu masoquismo —me dice, divertido, el cuerpo duro de quien practica la caminata de poder de las enseñanzas de don Juan.

México era muy solemne antes del 68. Pero como ninguna de sus demandas se cumplió, sólo nos quedan los chistes, el buen humor, el lenguaje, porque si no, pues nos morimos de la tristeza, manito. Nos escribimos.

*Originalmente publicado en el número 124 de Gatopardo.

José Agustín, el escritor, combatiente por otro mundo y otra percepción, guionista, ferviente rocanrolero, audaz cronista, falleció el 16 de enero de 2024 a los 79 años debido a problemas de salud. Andrés Ramírez, hijo del escritor, confirmó la noticia mediante un comunicado oficial. En septiembre de 2011, el escritor Fabrizio Mejía Madrid charló con el autor de La Tumba para recorrer su trayectoria y cómo inspiró a nuevas generaciones de narradores.

En un tiempo viví en frente de la funeraria Gayosso —empieza José Agustín con la vista en la arena del desierto—. Iba todos los días a la cafetería a escribir y no pedía nada. Siempre les decía: “Sólo un café. Se murió un amigo queridisísimo”. A las tres semanas de días enteros, madrugadas, se me acerca un empleado de las tumbas y me dice: “Ah, cómo se le mueren amigos, joven”. Nomás solté la carcajada, y me corrió.

—¿Y por eso la novela se llamó La tumba? —bromeo.

—No, ésa es otra historia.

Vamos dentro de una camioneta a pleno sol atascados en el tráfico de Saltillo. En menos de quince minutos comienza un homenaje para él, para José Agustín, que terminará, como debe ser, con un concierto de Cecilia Toussaint. Él, como siempre, relajo-relajado, con su sonrisa impecable, el copete de lado, canoso, hablando todo el tiempo. Margarita, su mujer, con un vestido de flores completo y huaraches, a veces atenta, otras abstraída en el paisaje. Son la pareja que emerge del bullicio de los sesenta en México: antes, experimentando con LSD, hongos y peyote; ahora, apacibles y apartados en Cuautla, Morelos, en una calle que tiene un nombre agustiniano: “Campánulas”. Son la pareja después de todo, de idas y venidas, rompimientos, vueltas. Lo ha escrito así: “Hay que luchar por la eternidad del final y no por lo transitorio. Margarita era el centro”. Hace unas horas, en un restorán de cabrito, Margarita dijo frente a la carta, pero al aire:

—¿Por qué no tienen ensaladas en el norte? El mesero carraspeó, acaso insultado. José la interpretó:

—Tráigale guacamole.

Ella sonrió, feliz.

Lo veo acomodándose los lentes —los dianéticos, para atraerlo, alguna vez le prometieron que le quitarían hasta la miopía— y me río de su forma de hablar única —me dice: “Compay Primero”—, de sus historias que abarcan casi medio siglo de rebeldía, de “la rebeca”, diría él. La contracultura mexicana empieza con José Agustín: el Acapulco hippie, el lenguaje del inconsciente macizo, la fama precoz de una nueva generación, el rock mexicano entre la miseria y la censura, las drogas de autoconocimiento de María Sabina y Carlos Castaneda, el movimiento estudiantil de 1968, la locura escenificada de Alejandro Jodorowsky, el auge y el declive a macanazos, y la cárcel de Lecumberri. Estoy viendo, mientras el sol nos picahielea en los brazos, en los cuellos, a un escritor, a un combatiente por otro mundo y otra percepción, a un guionista, a un ferviente rocanrolero, a un audaz cronista, al novelista del habla única. Todas esas cosas en México quieren decir que tiene antecedentes penales.

"José Agustín no representa un tiempo —digamos, los sesenta y setenta— sino una forma de entender y transcribir la cultura".

—Compré uno de esos paquetes de tele por cable que pasan películas viejas. Estoy a punto de no volver a salir de mi casa —dice, él que fue tanto el guionista, junto con García Márquez, de uno de los fallidos intentos por filmar Bajo el volcán de Malcolm Lowry (los otros son de Fellini, y la que sí se hizo, de John Huston), como de algunas de Angélica María cuando fueron novios y a ella la anunciaban como La novia de México, otras de Paul Leduc, Miguel Littín, y hasta adaptaciones de sus propias novelas que jamás saltaron la censura: “Ese lenguaje en las pantallas mexicanas resulta inapropiado”, decían los informes de la Secretaría de Gobernación en los setenta.

Hace un momento tuve que cerrar los ojos en el sol para guardar una foto en mi mente: en el estacionamiento del hotel se encontraron José y Vicente Leñero. Se abrazaron largo, con gruesas palmadas, felices, ahora en la segunda mitad de los sesenta —de hecho, el homenaje en Saltillo fue propiciado por la canción de los Beatles, “When I’m Sixty-Four”—; fueron camaradas de guiones casi nunca filmados y en la revista Claudia. Hasta esa oficina llegó Gustavo Sainz a decirle que Emmanuel Carballo quería leer una novela que no existía, De perfil. Era 1966. José Agustín le entregó las doscientas o trescientas cuartillas que llevaba, corregidas por el propio Leñero, que ya era Premio Seix Barral por Los albañiles, y por Sainz, a quien había conocido en la escuela de cine de la Universidad que operaba en un salón de la Facultad de Ciencias. Y ahí empezó todo: a sus veintiún años, José Agustín se convertiría en el Salinger en castellano. Sería, también, el Burroughs, y el Maile por su compromiso íntimo con la rebeldía. En 1966, él, que había querido ser pintor o cineasta o actor, se convertía en el novelista de la indocilidad.

Cuando era niño, debo de haber tenido siete, ocho años y tenía mucha facilidad para el dibujo y, de pronto, empezó a ya no bastar. Entonces empecé a hacer historias, cómics. Los dibujos se hicieron más chiquitos y las letras más grandes. Recuerdo mi primer cuento, “Las aventuras de Zeus Pinto”. Lo escribí en quinto de primaria, como a los once años. A veces me entra la nostalgia y me gustaría echarle un ojo. Me acuerdo que era una barrabasada. Ocurría en África, con un detective que resolvía misterios, crímenes y, a veces mataba leones a cachetadas. Yo me divertía muchisisísimo. Tenía la fortuna de que mis hermanos mayores leían indiscriminadamente, y las iban dejando así en la casa. Nunca me dijeron ponte a leer o no leas. El primero fue la Ilíada. Tenía un interés loco por la mitología. Y un vecino me lo trajo y me seguí con la Odisea y la Eneida. Cuando terminé ya estaba leyendo desde Sartre hasta La familia Burrón.

Leñero y José Agustín se despiden prometiéndose verse pronto. Uno vive en Cuernavaca, el otro en Cuautla. Yo sé que no cumplirán el encuentro, y es por eso que cierro los ojos y guardo la imagen del abrazo en la memoria de esos días de sol.

La pasión por el cine me entró desde niño. A los once años lo que realmente se me antojaba estudiar era cine. En 1965 me dieron una beca en el CUEC y no pude terminarla, porque ya me había casado con Margarita, de pronto me ofrecieron una chamba que estaba en la calle de Morelos, en el centro. Las clases de cine estaban hasta la Facultad de Ciencias, y ya nomás no llegué. Al año siguiente se publicó mi novela De perfil y le empezaron a hacer peticiones de compra de derechos y eso me metió a escribir mis primeros guiones. Sobre todo en los setenta hice muchísimos. El rockcito fue otra de mis pasiones. Lo empecé a oír desde muy chiquito, y se me facilitó estar al día porque mi padre era piloto y entonces le podía encargar discos que me traía. Empecé a hacer una colección. Me fui a Cuba cuando tenía dieciséies años y tuve que vender mi colección de los primeros acetatos de Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Muddy Waters.

Dentro del coche hirviendo, José Agustín se ha quedado callado. Hemos hablado de una historia que conozco por su hijo, Andrés, y por el de Juan Tovar, Juan Elías. Es uno de esos cuentos de los setenta que tendieron siempre a convertirse en mitologías de una forma de ser y deshacer. Es la historia del mejor traductor de T.S. Eliot al castellano, Guillermo Rousset, quien, un día, en un instante, celoso, asesinó a su mujer. Huyó a Francia y, contando los días para que prescribiera el delito, regresó. Pero había contado mal y faltaban dos días: la policía lo aprehendió en el aeropuerto y purga su condena por homicidio agravado. Quizá José recuerde su propia estancia en la cárcel por fumar mariguana. Fue el 14 de diciembre de 1970, en Cuernavaca. El comandante a cargo era, nada más, Arturo El Negro Durazo. Cuando lo encarcelaron junto con sus amigos, el juez, al que nunca conoció, dijo: “Mariguanos, mugrosos y un intelectual”. José fue a dar a la crujía H, con los narcotraficantes, pero se pasaba a la C para hablar con José Revueltas, que estaba ahí por el movimiento estudiantil de 1968. Ésas eran las caras de los sesenta: un llamado desde la inteligencia a la experimentación perceptiva y social, y el poder entambando a cuanto chavo se topaba en la calle. El compromiso de José Agustín es con la literatura y sus variables: a los dieciséis años, siguiendo a otra Margarita, hija del poeta salvadoreño Roque Dalton, alfabetizó en Cuba y dictó conferencias para la Casa de las Américas. Ahí todavía no sabía que sus dos obras cumbres, tan distintas en intenciones y método, De perfil y Se está haciendo tarde (final en laguna), serían producto de no tener trabajo y de la cárcel.

"La contracultura mexicana empieza con José Agustín: el Acapulco hippie, el rock mexicano entre la miseria y la censura, las drogas de autoconocimiento de María Sabina y Carlos Castaneda, el movimiento estudiantil de 1968 y la cárcel de Lecumberri".

Yo no esperaba nada con De perfil. Todo fue una concatenación de sucesos absolutamente afortunada. Yo había escrito La tumba, que casi no circuló en una edición de quinientos ejemplares que hizo Juan José Arreola. Uno de los ejemplares fue a dar a manos de Emmanuel Carballo, y la leyó y la registró. En 1966, cuando ni siquiera terminaba yo de escribir De perfil, decidió hacer esta serie loquísima que hubo en aquella época de autobiografías menores de treinta años de edad. Entonces al primero que llamaron fue a Gustavo Sainz que había pegado con tubo, junto con Salvador Elizondo, en el año de 1965, y yo trabajaba con él en la revista Claudia, y Carballo dijo: “Yo leí una novela de este cuate”. Les llevé trescientas páginas de De perfil. Rafael Giménez Siles, que era el dueño, junto con Martín Luis Guzmán, de las Librerías de Cristal, le habló a Joaquín Díez-Canedo, a Joaquín Mortiz, y le dijo que, si la publicaba, le compraba dos mil quinientos ejemplares. Yo no lo había terminado. Me faltaban como cuatro meses de trabajo y, en cuanto la entregué, la mandaron a la imprenta y coincidió con que se reeditó La tumba. Ese año publiqué tres libros, porque me encargaron la autobiografía.

De Perfil fue un libro bajo presión porque no tenía chamba y tampoco tenía muchas ganas de tenerla, y era de esos que hacen como que están siempre buscando y mi pretexto para no hacerlo era que estaba yo escribiendo. Se está haciendo tarde tenía sólo una paginita y corrió la suerte de que terminé en el bote y ahí la escribí, en las bolsas de papel de las tortas de la cárcel. Esa novela me salvó la vida, mano: huir de Lecumberri e instalarme entre los manglares y las puestas de sol y toda la cosa. Fue providencial para mí, porque también está cargada de toda la intensidad de lo espantoso de la cárcel.

A principios de los setenta, al salir de la cárcel, me metí de nuevo al cine. Me fui a España con García Márquez para adaptar Bajo el volcán de Lowry, que iba a dirigir Paul Leduc. Hice un guión para Se está haciendo tarde, y logramos vencer a la censura, la autorizaron, y justo cuando íbamos a empezar a filmar, pararon todo. Era 1976, fin de sexenio. Cortaron toda la lana. Echeverría estaba totalmente loco y decía que promovía un cine social y cooperativo, y los productores hicieron una huelga. Luego entró la marranita López Portillo y el cine se destruyó.

Llegamos finalmente al homenaje a José Agustín en el Museo del Desierto. Él se sienta con Margarita entre el público. Y ahí estamos Heriberto Yépez, el sofisticado ensayista de Tijuana; Julián Herbert, el único poeta de Coahuila que conozco y que organizó este acto, y yo. Digo mis cosas, las de siempre, sobre José Agustín. Que no representa un tiempo —digamos, los sesenta y setenta— sino una forma de entender y transcribir la cultura. Que en sus novelas introduce el conjunto de la psique —consciente, inconsciente y sus zonas grises— y un lenguaje que ha sido confundido con argot juvenil pero que es, más bien, una transcripción de la palabra pensada; no la que confía en el intelecto y sus esquemas, sino en el humor, la complicidad constructiva del propio lector y su capacidad de hilar una historia como se cuenta y se pesca al calor de una borrachera amistosa. O que José Agustín combatió a ese sistema confesional, patriarcal, abogadesco, y de dobles morales. Al México de la unidad nacional y el patriotismo en torno a la candidatura en puerta. Al de los complejos sexuales y las fantasías tan calientes como las décadas de abstinencia. Al de la policía controlando el tráfico de drogas y deteniendo a los consumidores, siempre jóvenes, necesariamente greñudos. Al del timoratismo provinciano que no reconoció la revolución cultural del rock porque estaba en inglés. O al otro que elevó a grado de asignatura obligatoria el imperativo de la vida espiritual del orientalismo californiano. Que José Agustín es esa combinación de esas batallas culturales. Todas son suyas. Todas, ganadas o perdidas, están en sus textos. Es el rey que sigue caminando en su desierto.

Yépez, por su parte, saca unas tarjetas, como en el video de Bob Dylan de “Subterranean Homesick Blues”, con juegos de palabras con los títulos de las novelas de José Agustín, quien pone cara de “desmadre sensacional”. Luego, Cecilia Toussaint y whiskie. Desperté en una tumbona de la alberca del hotel porque alguien había prendido una tele.

En enero de 1968, tuvimos un programa llamado 1, 2, 3, 4, 5, a gogó. Producía Fernando Ge, un pasado natural; venía de una estadía en Londres, feroz. Los animadores eran, échate esa, Alejandro Jodorowsky y Alfonso Arau, y era un soberano desmadre absolutamente sensacional. Acabaron peléandose entre los dos, nos arruinaron el programa, pero nos quedamos con el gustito, y después reformateamos el programa, le quitamos romper los pianos a hachazos, los tragafuegos, los malabaristas de Jodorowsky, le metimos un humor loco, metimos a Delia de la Cruz, ahí la bautizamos como Macaria, que era una conductora simpatiquísima, y con nosotros tocaron los grandes grupos de rock de la época, desde Bátiz, Peace and Love, Three Souls. Eso fue en agosto, en el canal 5 a las nueve de la noche, y ya estaba el movimiento del 68. Medio mundo estaba escribiendo poemas. Entonces llevamos a José Carlos Becerra, Alejandro Aura, Elsa Cross, Héctor Villela para que leyeran sus poemas sobre el 68. Nos mandaron llamar los directivos de Televisa y nos prohibieron tajantemente cualquier mención al movimiento estudiantil. Entonces, como buenos necios que éramos, y como ya no podíamos hablar del movimiento estudiantil, inventamos que todo mundo jugaba a los cuartos, porque para defenderte tenías que hacer la V de la victoria que era el emblema del movimiento, y se dieron cuenta al tercer o cuarto programa, y entonces me corrieron.

"Quizá José recuerde su propia estancia en la cárcel por fumar mariguana. Fue el 14 de diciembre de 1970, en Cuernavaca. El comandante a cargo era, nada más, Arturo El Negro Durazo. Cuando lo encarcelaron junto con sus amigos, el juez, al que nunca conoció, dijo: ‘Mariguanos, mugrosos y un intelectual’".

Al día siguiente del homenaje, el patio de una casona se abre para hacerle una cena a José Agustín. Más cabrito. Miro a Margarita darle vuelta a la carne, sin probarla. Yo tampoco traigo en el equipaje una angioplastia. La charla se desbalaga en temas de astrología, de ascendentes en no sé qué planetas. Yo escasamente sé que nací bajo el signo de Acuario, y eso porque de niño me gustaba la música de Hair. Una señora le toma la mano a José Agustín, quien segundos antes ha declarado:

—Se supone que tengo una línea doble de la vida.

Soy criatura de mi tiempo. Yo era más bien borrachón que psicodélico, pero en 1967, mi hermana vivía en Acapulco y ahí llegaba la plana mayor de la hippería gringa y convirtieron a mi hermana y a su esposo a la psicodelia. Y después casi nos metía los ácidos a la fuerza y los hongos. Margarita, mi esposa, también se volvió una viajera tremenda, y le empecé a entrar a unos viajes sensacionales. No era por hedonismo. La mayor parte de mis viajes me sirvieron de curación: descubrir áreas de mí mismo a través de los viajes. Al empezar a viajar leí a Jung, El secreto de la flor de oro, y el I Ching. En Lecumberri me volví el gurundanga y les eché a todos la suerte. A todos les decía que iban a salir libres.

Desde 1968, Juan Tovar y yo empezamos a leer a Carlos Castaneda. Traté de convencer a Joaquín Díez-Canedo de que lo tradujéramos. Pero resultó que, en el Fondo de Cultura Económica, García Terrés ya había probado los hongos, ya había escrito su Carne de Dios y entendió perfecto la onda. Hizo que Juan Tovar lo tradujera al español. Y un día, Juan estaba de lo más tranquilo y, de pronto, le tocaron a la puerta y le dijeron: “Hola, soy Carlos Castaneda y vengo a conocer a mi traductor”. Lo primero que hizo fue hablarme: “Te vas a cagar cuando te diga quién está aquí”. Nuestra primera conversación duró desde las tres de la tarde hasta las cinco de la mañana.

Y a esa hora, en la borrachera extraña del desierto, pienso —o creo pensar— que el país dio un giro hacia el mal cuando encarceló a sus chavos por fumar mota, por meterse hongos, peyote, Sunshines. José Agustín es todo lo que la percepción, la vida, los amigos pudieron ser, pero acabaron aquí, en una guerra contra el narcotráfico. Quedo con José de hacer algo, de firmar algo por la legalización de las drogas, nos abrazamos, Compay Primero, con gruesas palmadas:

—Te agradezco tu masoquismo —me dice, divertido, el cuerpo duro de quien practica la caminata de poder de las enseñanzas de don Juan.

México era muy solemne antes del 68. Pero como ninguna de sus demandas se cumplió, sólo nos quedan los chistes, el buen humor, el lenguaje, porque si no, pues nos morimos de la tristeza, manito. Nos escribimos.

*Originalmente publicado en el número 124 de Gatopardo.

"Intimidad sesentera", sesión de fotos que tomó Rogelio Cuéllar a principios de la década.

José Agustín, el escritor, combatiente por otro mundo y otra percepción, guionista, ferviente rocanrolero, audaz cronista, falleció el 16 de enero de 2024 a los 79 años debido a problemas de salud. Andrés Ramírez, hijo del escritor, confirmó la noticia mediante un comunicado oficial. En septiembre de 2011, el escritor Fabrizio Mejía Madrid charló con el autor de La Tumba para recorrer su trayectoria y cómo inspiró a nuevas generaciones de narradores.

En un tiempo viví en frente de la funeraria Gayosso —empieza José Agustín con la vista en la arena del desierto—. Iba todos los días a la cafetería a escribir y no pedía nada. Siempre les decía: “Sólo un café. Se murió un amigo queridisísimo”. A las tres semanas de días enteros, madrugadas, se me acerca un empleado de las tumbas y me dice: “Ah, cómo se le mueren amigos, joven”. Nomás solté la carcajada, y me corrió.

—¿Y por eso la novela se llamó La tumba? —bromeo.

—No, ésa es otra historia.

Vamos dentro de una camioneta a pleno sol atascados en el tráfico de Saltillo. En menos de quince minutos comienza un homenaje para él, para José Agustín, que terminará, como debe ser, con un concierto de Cecilia Toussaint. Él, como siempre, relajo-relajado, con su sonrisa impecable, el copete de lado, canoso, hablando todo el tiempo. Margarita, su mujer, con un vestido de flores completo y huaraches, a veces atenta, otras abstraída en el paisaje. Son la pareja que emerge del bullicio de los sesenta en México: antes, experimentando con LSD, hongos y peyote; ahora, apacibles y apartados en Cuautla, Morelos, en una calle que tiene un nombre agustiniano: “Campánulas”. Son la pareja después de todo, de idas y venidas, rompimientos, vueltas. Lo ha escrito así: “Hay que luchar por la eternidad del final y no por lo transitorio. Margarita era el centro”. Hace unas horas, en un restorán de cabrito, Margarita dijo frente a la carta, pero al aire:

—¿Por qué no tienen ensaladas en el norte? El mesero carraspeó, acaso insultado. José la interpretó:

—Tráigale guacamole.

Ella sonrió, feliz.

Lo veo acomodándose los lentes —los dianéticos, para atraerlo, alguna vez le prometieron que le quitarían hasta la miopía— y me río de su forma de hablar única —me dice: “Compay Primero”—, de sus historias que abarcan casi medio siglo de rebeldía, de “la rebeca”, diría él. La contracultura mexicana empieza con José Agustín: el Acapulco hippie, el lenguaje del inconsciente macizo, la fama precoz de una nueva generación, el rock mexicano entre la miseria y la censura, las drogas de autoconocimiento de María Sabina y Carlos Castaneda, el movimiento estudiantil de 1968, la locura escenificada de Alejandro Jodorowsky, el auge y el declive a macanazos, y la cárcel de Lecumberri. Estoy viendo, mientras el sol nos picahielea en los brazos, en los cuellos, a un escritor, a un combatiente por otro mundo y otra percepción, a un guionista, a un ferviente rocanrolero, a un audaz cronista, al novelista del habla única. Todas esas cosas en México quieren decir que tiene antecedentes penales.

"José Agustín no representa un tiempo —digamos, los sesenta y setenta— sino una forma de entender y transcribir la cultura".

—Compré uno de esos paquetes de tele por cable que pasan películas viejas. Estoy a punto de no volver a salir de mi casa —dice, él que fue tanto el guionista, junto con García Márquez, de uno de los fallidos intentos por filmar Bajo el volcán de Malcolm Lowry (los otros son de Fellini, y la que sí se hizo, de John Huston), como de algunas de Angélica María cuando fueron novios y a ella la anunciaban como La novia de México, otras de Paul Leduc, Miguel Littín, y hasta adaptaciones de sus propias novelas que jamás saltaron la censura: “Ese lenguaje en las pantallas mexicanas resulta inapropiado”, decían los informes de la Secretaría de Gobernación en los setenta.

Hace un momento tuve que cerrar los ojos en el sol para guardar una foto en mi mente: en el estacionamiento del hotel se encontraron José y Vicente Leñero. Se abrazaron largo, con gruesas palmadas, felices, ahora en la segunda mitad de los sesenta —de hecho, el homenaje en Saltillo fue propiciado por la canción de los Beatles, “When I’m Sixty-Four”—; fueron camaradas de guiones casi nunca filmados y en la revista Claudia. Hasta esa oficina llegó Gustavo Sainz a decirle que Emmanuel Carballo quería leer una novela que no existía, De perfil. Era 1966. José Agustín le entregó las doscientas o trescientas cuartillas que llevaba, corregidas por el propio Leñero, que ya era Premio Seix Barral por Los albañiles, y por Sainz, a quien había conocido en la escuela de cine de la Universidad que operaba en un salón de la Facultad de Ciencias. Y ahí empezó todo: a sus veintiún años, José Agustín se convertiría en el Salinger en castellano. Sería, también, el Burroughs, y el Maile por su compromiso íntimo con la rebeldía. En 1966, él, que había querido ser pintor o cineasta o actor, se convertía en el novelista de la indocilidad.

Cuando era niño, debo de haber tenido siete, ocho años y tenía mucha facilidad para el dibujo y, de pronto, empezó a ya no bastar. Entonces empecé a hacer historias, cómics. Los dibujos se hicieron más chiquitos y las letras más grandes. Recuerdo mi primer cuento, “Las aventuras de Zeus Pinto”. Lo escribí en quinto de primaria, como a los once años. A veces me entra la nostalgia y me gustaría echarle un ojo. Me acuerdo que era una barrabasada. Ocurría en África, con un detective que resolvía misterios, crímenes y, a veces mataba leones a cachetadas. Yo me divertía muchisisísimo. Tenía la fortuna de que mis hermanos mayores leían indiscriminadamente, y las iban dejando así en la casa. Nunca me dijeron ponte a leer o no leas. El primero fue la Ilíada. Tenía un interés loco por la mitología. Y un vecino me lo trajo y me seguí con la Odisea y la Eneida. Cuando terminé ya estaba leyendo desde Sartre hasta La familia Burrón.

Leñero y José Agustín se despiden prometiéndose verse pronto. Uno vive en Cuernavaca, el otro en Cuautla. Yo sé que no cumplirán el encuentro, y es por eso que cierro los ojos y guardo la imagen del abrazo en la memoria de esos días de sol.

La pasión por el cine me entró desde niño. A los once años lo que realmente se me antojaba estudiar era cine. En 1965 me dieron una beca en el CUEC y no pude terminarla, porque ya me había casado con Margarita, de pronto me ofrecieron una chamba que estaba en la calle de Morelos, en el centro. Las clases de cine estaban hasta la Facultad de Ciencias, y ya nomás no llegué. Al año siguiente se publicó mi novela De perfil y le empezaron a hacer peticiones de compra de derechos y eso me metió a escribir mis primeros guiones. Sobre todo en los setenta hice muchísimos. El rockcito fue otra de mis pasiones. Lo empecé a oír desde muy chiquito, y se me facilitó estar al día porque mi padre era piloto y entonces le podía encargar discos que me traía. Empecé a hacer una colección. Me fui a Cuba cuando tenía dieciséies años y tuve que vender mi colección de los primeros acetatos de Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Muddy Waters.

Dentro del coche hirviendo, José Agustín se ha quedado callado. Hemos hablado de una historia que conozco por su hijo, Andrés, y por el de Juan Tovar, Juan Elías. Es uno de esos cuentos de los setenta que tendieron siempre a convertirse en mitologías de una forma de ser y deshacer. Es la historia del mejor traductor de T.S. Eliot al castellano, Guillermo Rousset, quien, un día, en un instante, celoso, asesinó a su mujer. Huyó a Francia y, contando los días para que prescribiera el delito, regresó. Pero había contado mal y faltaban dos días: la policía lo aprehendió en el aeropuerto y purga su condena por homicidio agravado. Quizá José recuerde su propia estancia en la cárcel por fumar mariguana. Fue el 14 de diciembre de 1970, en Cuernavaca. El comandante a cargo era, nada más, Arturo El Negro Durazo. Cuando lo encarcelaron junto con sus amigos, el juez, al que nunca conoció, dijo: “Mariguanos, mugrosos y un intelectual”. José fue a dar a la crujía H, con los narcotraficantes, pero se pasaba a la C para hablar con José Revueltas, que estaba ahí por el movimiento estudiantil de 1968. Ésas eran las caras de los sesenta: un llamado desde la inteligencia a la experimentación perceptiva y social, y el poder entambando a cuanto chavo se topaba en la calle. El compromiso de José Agustín es con la literatura y sus variables: a los dieciséis años, siguiendo a otra Margarita, hija del poeta salvadoreño Roque Dalton, alfabetizó en Cuba y dictó conferencias para la Casa de las Américas. Ahí todavía no sabía que sus dos obras cumbres, tan distintas en intenciones y método, De perfil y Se está haciendo tarde (final en laguna), serían producto de no tener trabajo y de la cárcel.

"La contracultura mexicana empieza con José Agustín: el Acapulco hippie, el rock mexicano entre la miseria y la censura, las drogas de autoconocimiento de María Sabina y Carlos Castaneda, el movimiento estudiantil de 1968 y la cárcel de Lecumberri".

Yo no esperaba nada con De perfil. Todo fue una concatenación de sucesos absolutamente afortunada. Yo había escrito La tumba, que casi no circuló en una edición de quinientos ejemplares que hizo Juan José Arreola. Uno de los ejemplares fue a dar a manos de Emmanuel Carballo, y la leyó y la registró. En 1966, cuando ni siquiera terminaba yo de escribir De perfil, decidió hacer esta serie loquísima que hubo en aquella época de autobiografías menores de treinta años de edad. Entonces al primero que llamaron fue a Gustavo Sainz que había pegado con tubo, junto con Salvador Elizondo, en el año de 1965, y yo trabajaba con él en la revista Claudia, y Carballo dijo: “Yo leí una novela de este cuate”. Les llevé trescientas páginas de De perfil. Rafael Giménez Siles, que era el dueño, junto con Martín Luis Guzmán, de las Librerías de Cristal, le habló a Joaquín Díez-Canedo, a Joaquín Mortiz, y le dijo que, si la publicaba, le compraba dos mil quinientos ejemplares. Yo no lo había terminado. Me faltaban como cuatro meses de trabajo y, en cuanto la entregué, la mandaron a la imprenta y coincidió con que se reeditó La tumba. Ese año publiqué tres libros, porque me encargaron la autobiografía.

De Perfil fue un libro bajo presión porque no tenía chamba y tampoco tenía muchas ganas de tenerla, y era de esos que hacen como que están siempre buscando y mi pretexto para no hacerlo era que estaba yo escribiendo. Se está haciendo tarde tenía sólo una paginita y corrió la suerte de que terminé en el bote y ahí la escribí, en las bolsas de papel de las tortas de la cárcel. Esa novela me salvó la vida, mano: huir de Lecumberri e instalarme entre los manglares y las puestas de sol y toda la cosa. Fue providencial para mí, porque también está cargada de toda la intensidad de lo espantoso de la cárcel.

A principios de los setenta, al salir de la cárcel, me metí de nuevo al cine. Me fui a España con García Márquez para adaptar Bajo el volcán de Lowry, que iba a dirigir Paul Leduc. Hice un guión para Se está haciendo tarde, y logramos vencer a la censura, la autorizaron, y justo cuando íbamos a empezar a filmar, pararon todo. Era 1976, fin de sexenio. Cortaron toda la lana. Echeverría estaba totalmente loco y decía que promovía un cine social y cooperativo, y los productores hicieron una huelga. Luego entró la marranita López Portillo y el cine se destruyó.

Llegamos finalmente al homenaje a José Agustín en el Museo del Desierto. Él se sienta con Margarita entre el público. Y ahí estamos Heriberto Yépez, el sofisticado ensayista de Tijuana; Julián Herbert, el único poeta de Coahuila que conozco y que organizó este acto, y yo. Digo mis cosas, las de siempre, sobre José Agustín. Que no representa un tiempo —digamos, los sesenta y setenta— sino una forma de entender y transcribir la cultura. Que en sus novelas introduce el conjunto de la psique —consciente, inconsciente y sus zonas grises— y un lenguaje que ha sido confundido con argot juvenil pero que es, más bien, una transcripción de la palabra pensada; no la que confía en el intelecto y sus esquemas, sino en el humor, la complicidad constructiva del propio lector y su capacidad de hilar una historia como se cuenta y se pesca al calor de una borrachera amistosa. O que José Agustín combatió a ese sistema confesional, patriarcal, abogadesco, y de dobles morales. Al México de la unidad nacional y el patriotismo en torno a la candidatura en puerta. Al de los complejos sexuales y las fantasías tan calientes como las décadas de abstinencia. Al de la policía controlando el tráfico de drogas y deteniendo a los consumidores, siempre jóvenes, necesariamente greñudos. Al del timoratismo provinciano que no reconoció la revolución cultural del rock porque estaba en inglés. O al otro que elevó a grado de asignatura obligatoria el imperativo de la vida espiritual del orientalismo californiano. Que José Agustín es esa combinación de esas batallas culturales. Todas son suyas. Todas, ganadas o perdidas, están en sus textos. Es el rey que sigue caminando en su desierto.

Yépez, por su parte, saca unas tarjetas, como en el video de Bob Dylan de “Subterranean Homesick Blues”, con juegos de palabras con los títulos de las novelas de José Agustín, quien pone cara de “desmadre sensacional”. Luego, Cecilia Toussaint y whiskie. Desperté en una tumbona de la alberca del hotel porque alguien había prendido una tele.

En enero de 1968, tuvimos un programa llamado 1, 2, 3, 4, 5, a gogó. Producía Fernando Ge, un pasado natural; venía de una estadía en Londres, feroz. Los animadores eran, échate esa, Alejandro Jodorowsky y Alfonso Arau, y era un soberano desmadre absolutamente sensacional. Acabaron peléandose entre los dos, nos arruinaron el programa, pero nos quedamos con el gustito, y después reformateamos el programa, le quitamos romper los pianos a hachazos, los tragafuegos, los malabaristas de Jodorowsky, le metimos un humor loco, metimos a Delia de la Cruz, ahí la bautizamos como Macaria, que era una conductora simpatiquísima, y con nosotros tocaron los grandes grupos de rock de la época, desde Bátiz, Peace and Love, Three Souls. Eso fue en agosto, en el canal 5 a las nueve de la noche, y ya estaba el movimiento del 68. Medio mundo estaba escribiendo poemas. Entonces llevamos a José Carlos Becerra, Alejandro Aura, Elsa Cross, Héctor Villela para que leyeran sus poemas sobre el 68. Nos mandaron llamar los directivos de Televisa y nos prohibieron tajantemente cualquier mención al movimiento estudiantil. Entonces, como buenos necios que éramos, y como ya no podíamos hablar del movimiento estudiantil, inventamos que todo mundo jugaba a los cuartos, porque para defenderte tenías que hacer la V de la victoria que era el emblema del movimiento, y se dieron cuenta al tercer o cuarto programa, y entonces me corrieron.

"Quizá José recuerde su propia estancia en la cárcel por fumar mariguana. Fue el 14 de diciembre de 1970, en Cuernavaca. El comandante a cargo era, nada más, Arturo El Negro Durazo. Cuando lo encarcelaron junto con sus amigos, el juez, al que nunca conoció, dijo: ‘Mariguanos, mugrosos y un intelectual’".

Al día siguiente del homenaje, el patio de una casona se abre para hacerle una cena a José Agustín. Más cabrito. Miro a Margarita darle vuelta a la carne, sin probarla. Yo tampoco traigo en el equipaje una angioplastia. La charla se desbalaga en temas de astrología, de ascendentes en no sé qué planetas. Yo escasamente sé que nací bajo el signo de Acuario, y eso porque de niño me gustaba la música de Hair. Una señora le toma la mano a José Agustín, quien segundos antes ha declarado:

—Se supone que tengo una línea doble de la vida.

Soy criatura de mi tiempo. Yo era más bien borrachón que psicodélico, pero en 1967, mi hermana vivía en Acapulco y ahí llegaba la plana mayor de la hippería gringa y convirtieron a mi hermana y a su esposo a la psicodelia. Y después casi nos metía los ácidos a la fuerza y los hongos. Margarita, mi esposa, también se volvió una viajera tremenda, y le empecé a entrar a unos viajes sensacionales. No era por hedonismo. La mayor parte de mis viajes me sirvieron de curación: descubrir áreas de mí mismo a través de los viajes. Al empezar a viajar leí a Jung, El secreto de la flor de oro, y el I Ching. En Lecumberri me volví el gurundanga y les eché a todos la suerte. A todos les decía que iban a salir libres.

Desde 1968, Juan Tovar y yo empezamos a leer a Carlos Castaneda. Traté de convencer a Joaquín Díez-Canedo de que lo tradujéramos. Pero resultó que, en el Fondo de Cultura Económica, García Terrés ya había probado los hongos, ya había escrito su Carne de Dios y entendió perfecto la onda. Hizo que Juan Tovar lo tradujera al español. Y un día, Juan estaba de lo más tranquilo y, de pronto, le tocaron a la puerta y le dijeron: “Hola, soy Carlos Castaneda y vengo a conocer a mi traductor”. Lo primero que hizo fue hablarme: “Te vas a cagar cuando te diga quién está aquí”. Nuestra primera conversación duró desde las tres de la tarde hasta las cinco de la mañana.

Y a esa hora, en la borrachera extraña del desierto, pienso —o creo pensar— que el país dio un giro hacia el mal cuando encarceló a sus chavos por fumar mota, por meterse hongos, peyote, Sunshines. José Agustín es todo lo que la percepción, la vida, los amigos pudieron ser, pero acabaron aquí, en una guerra contra el narcotráfico. Quedo con José de hacer algo, de firmar algo por la legalización de las drogas, nos abrazamos, Compay Primero, con gruesas palmadas:

—Te agradezco tu masoquismo —me dice, divertido, el cuerpo duro de quien practica la caminata de poder de las enseñanzas de don Juan.

México era muy solemne antes del 68. Pero como ninguna de sus demandas se cumplió, sólo nos quedan los chistes, el buen humor, el lenguaje, porque si no, pues nos morimos de la tristeza, manito. Nos escribimos.

*Originalmente publicado en el número 124 de Gatopardo.

José Agustín, el escritor, combatiente por otro mundo y otra percepción, guionista, ferviente rocanrolero, audaz cronista, falleció el 16 de enero de 2024 a los 79 años debido a problemas de salud. Andrés Ramírez, hijo del escritor, confirmó la noticia mediante un comunicado oficial. En septiembre de 2011, el escritor Fabrizio Mejía Madrid charló con el autor de La Tumba para recorrer su trayectoria y cómo inspiró a nuevas generaciones de narradores.

En un tiempo viví en frente de la funeraria Gayosso —empieza José Agustín con la vista en la arena del desierto—. Iba todos los días a la cafetería a escribir y no pedía nada. Siempre les decía: “Sólo un café. Se murió un amigo queridisísimo”. A las tres semanas de días enteros, madrugadas, se me acerca un empleado de las tumbas y me dice: “Ah, cómo se le mueren amigos, joven”. Nomás solté la carcajada, y me corrió.

—¿Y por eso la novela se llamó La tumba? —bromeo.

—No, ésa es otra historia.

Vamos dentro de una camioneta a pleno sol atascados en el tráfico de Saltillo. En menos de quince minutos comienza un homenaje para él, para José Agustín, que terminará, como debe ser, con un concierto de Cecilia Toussaint. Él, como siempre, relajo-relajado, con su sonrisa impecable, el copete de lado, canoso, hablando todo el tiempo. Margarita, su mujer, con un vestido de flores completo y huaraches, a veces atenta, otras abstraída en el paisaje. Son la pareja que emerge del bullicio de los sesenta en México: antes, experimentando con LSD, hongos y peyote; ahora, apacibles y apartados en Cuautla, Morelos, en una calle que tiene un nombre agustiniano: “Campánulas”. Son la pareja después de todo, de idas y venidas, rompimientos, vueltas. Lo ha escrito así: “Hay que luchar por la eternidad del final y no por lo transitorio. Margarita era el centro”. Hace unas horas, en un restorán de cabrito, Margarita dijo frente a la carta, pero al aire:

—¿Por qué no tienen ensaladas en el norte? El mesero carraspeó, acaso insultado. José la interpretó:

—Tráigale guacamole.

Ella sonrió, feliz.

Lo veo acomodándose los lentes —los dianéticos, para atraerlo, alguna vez le prometieron que le quitarían hasta la miopía— y me río de su forma de hablar única —me dice: “Compay Primero”—, de sus historias que abarcan casi medio siglo de rebeldía, de “la rebeca”, diría él. La contracultura mexicana empieza con José Agustín: el Acapulco hippie, el lenguaje del inconsciente macizo, la fama precoz de una nueva generación, el rock mexicano entre la miseria y la censura, las drogas de autoconocimiento de María Sabina y Carlos Castaneda, el movimiento estudiantil de 1968, la locura escenificada de Alejandro Jodorowsky, el auge y el declive a macanazos, y la cárcel de Lecumberri. Estoy viendo, mientras el sol nos picahielea en los brazos, en los cuellos, a un escritor, a un combatiente por otro mundo y otra percepción, a un guionista, a un ferviente rocanrolero, a un audaz cronista, al novelista del habla única. Todas esas cosas en México quieren decir que tiene antecedentes penales.

"José Agustín no representa un tiempo —digamos, los sesenta y setenta— sino una forma de entender y transcribir la cultura".

—Compré uno de esos paquetes de tele por cable que pasan películas viejas. Estoy a punto de no volver a salir de mi casa —dice, él que fue tanto el guionista, junto con García Márquez, de uno de los fallidos intentos por filmar Bajo el volcán de Malcolm Lowry (los otros son de Fellini, y la que sí se hizo, de John Huston), como de algunas de Angélica María cuando fueron novios y a ella la anunciaban como La novia de México, otras de Paul Leduc, Miguel Littín, y hasta adaptaciones de sus propias novelas que jamás saltaron la censura: “Ese lenguaje en las pantallas mexicanas resulta inapropiado”, decían los informes de la Secretaría de Gobernación en los setenta.

Hace un momento tuve que cerrar los ojos en el sol para guardar una foto en mi mente: en el estacionamiento del hotel se encontraron José y Vicente Leñero. Se abrazaron largo, con gruesas palmadas, felices, ahora en la segunda mitad de los sesenta —de hecho, el homenaje en Saltillo fue propiciado por la canción de los Beatles, “When I’m Sixty-Four”—; fueron camaradas de guiones casi nunca filmados y en la revista Claudia. Hasta esa oficina llegó Gustavo Sainz a decirle que Emmanuel Carballo quería leer una novela que no existía, De perfil. Era 1966. José Agustín le entregó las doscientas o trescientas cuartillas que llevaba, corregidas por el propio Leñero, que ya era Premio Seix Barral por Los albañiles, y por Sainz, a quien había conocido en la escuela de cine de la Universidad que operaba en un salón de la Facultad de Ciencias. Y ahí empezó todo: a sus veintiún años, José Agustín se convertiría en el Salinger en castellano. Sería, también, el Burroughs, y el Maile por su compromiso íntimo con la rebeldía. En 1966, él, que había querido ser pintor o cineasta o actor, se convertía en el novelista de la indocilidad.

Cuando era niño, debo de haber tenido siete, ocho años y tenía mucha facilidad para el dibujo y, de pronto, empezó a ya no bastar. Entonces empecé a hacer historias, cómics. Los dibujos se hicieron más chiquitos y las letras más grandes. Recuerdo mi primer cuento, “Las aventuras de Zeus Pinto”. Lo escribí en quinto de primaria, como a los once años. A veces me entra la nostalgia y me gustaría echarle un ojo. Me acuerdo que era una barrabasada. Ocurría en África, con un detective que resolvía misterios, crímenes y, a veces mataba leones a cachetadas. Yo me divertía muchisisísimo. Tenía la fortuna de que mis hermanos mayores leían indiscriminadamente, y las iban dejando así en la casa. Nunca me dijeron ponte a leer o no leas. El primero fue la Ilíada. Tenía un interés loco por la mitología. Y un vecino me lo trajo y me seguí con la Odisea y la Eneida. Cuando terminé ya estaba leyendo desde Sartre hasta La familia Burrón.

Leñero y José Agustín se despiden prometiéndose verse pronto. Uno vive en Cuernavaca, el otro en Cuautla. Yo sé que no cumplirán el encuentro, y es por eso que cierro los ojos y guardo la imagen del abrazo en la memoria de esos días de sol.

La pasión por el cine me entró desde niño. A los once años lo que realmente se me antojaba estudiar era cine. En 1965 me dieron una beca en el CUEC y no pude terminarla, porque ya me había casado con Margarita, de pronto me ofrecieron una chamba que estaba en la calle de Morelos, en el centro. Las clases de cine estaban hasta la Facultad de Ciencias, y ya nomás no llegué. Al año siguiente se publicó mi novela De perfil y le empezaron a hacer peticiones de compra de derechos y eso me metió a escribir mis primeros guiones. Sobre todo en los setenta hice muchísimos. El rockcito fue otra de mis pasiones. Lo empecé a oír desde muy chiquito, y se me facilitó estar al día porque mi padre era piloto y entonces le podía encargar discos que me traía. Empecé a hacer una colección. Me fui a Cuba cuando tenía dieciséies años y tuve que vender mi colección de los primeros acetatos de Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Muddy Waters.

Dentro del coche hirviendo, José Agustín se ha quedado callado. Hemos hablado de una historia que conozco por su hijo, Andrés, y por el de Juan Tovar, Juan Elías. Es uno de esos cuentos de los setenta que tendieron siempre a convertirse en mitologías de una forma de ser y deshacer. Es la historia del mejor traductor de T.S. Eliot al castellano, Guillermo Rousset, quien, un día, en un instante, celoso, asesinó a su mujer. Huyó a Francia y, contando los días para que prescribiera el delito, regresó. Pero había contado mal y faltaban dos días: la policía lo aprehendió en el aeropuerto y purga su condena por homicidio agravado. Quizá José recuerde su propia estancia en la cárcel por fumar mariguana. Fue el 14 de diciembre de 1970, en Cuernavaca. El comandante a cargo era, nada más, Arturo El Negro Durazo. Cuando lo encarcelaron junto con sus amigos, el juez, al que nunca conoció, dijo: “Mariguanos, mugrosos y un intelectual”. José fue a dar a la crujía H, con los narcotraficantes, pero se pasaba a la C para hablar con José Revueltas, que estaba ahí por el movimiento estudiantil de 1968. Ésas eran las caras de los sesenta: un llamado desde la inteligencia a la experimentación perceptiva y social, y el poder entambando a cuanto chavo se topaba en la calle. El compromiso de José Agustín es con la literatura y sus variables: a los dieciséis años, siguiendo a otra Margarita, hija del poeta salvadoreño Roque Dalton, alfabetizó en Cuba y dictó conferencias para la Casa de las Américas. Ahí todavía no sabía que sus dos obras cumbres, tan distintas en intenciones y método, De perfil y Se está haciendo tarde (final en laguna), serían producto de no tener trabajo y de la cárcel.

"La contracultura mexicana empieza con José Agustín: el Acapulco hippie, el rock mexicano entre la miseria y la censura, las drogas de autoconocimiento de María Sabina y Carlos Castaneda, el movimiento estudiantil de 1968 y la cárcel de Lecumberri".

Yo no esperaba nada con De perfil. Todo fue una concatenación de sucesos absolutamente afortunada. Yo había escrito La tumba, que casi no circuló en una edición de quinientos ejemplares que hizo Juan José Arreola. Uno de los ejemplares fue a dar a manos de Emmanuel Carballo, y la leyó y la registró. En 1966, cuando ni siquiera terminaba yo de escribir De perfil, decidió hacer esta serie loquísima que hubo en aquella época de autobiografías menores de treinta años de edad. Entonces al primero que llamaron fue a Gustavo Sainz que había pegado con tubo, junto con Salvador Elizondo, en el año de 1965, y yo trabajaba con él en la revista Claudia, y Carballo dijo: “Yo leí una novela de este cuate”. Les llevé trescientas páginas de De perfil. Rafael Giménez Siles, que era el dueño, junto con Martín Luis Guzmán, de las Librerías de Cristal, le habló a Joaquín Díez-Canedo, a Joaquín Mortiz, y le dijo que, si la publicaba, le compraba dos mil quinientos ejemplares. Yo no lo había terminado. Me faltaban como cuatro meses de trabajo y, en cuanto la entregué, la mandaron a la imprenta y coincidió con que se reeditó La tumba. Ese año publiqué tres libros, porque me encargaron la autobiografía.

De Perfil fue un libro bajo presión porque no tenía chamba y tampoco tenía muchas ganas de tenerla, y era de esos que hacen como que están siempre buscando y mi pretexto para no hacerlo era que estaba yo escribiendo. Se está haciendo tarde tenía sólo una paginita y corrió la suerte de que terminé en el bote y ahí la escribí, en las bolsas de papel de las tortas de la cárcel. Esa novela me salvó la vida, mano: huir de Lecumberri e instalarme entre los manglares y las puestas de sol y toda la cosa. Fue providencial para mí, porque también está cargada de toda la intensidad de lo espantoso de la cárcel.

A principios de los setenta, al salir de la cárcel, me metí de nuevo al cine. Me fui a España con García Márquez para adaptar Bajo el volcán de Lowry, que iba a dirigir Paul Leduc. Hice un guión para Se está haciendo tarde, y logramos vencer a la censura, la autorizaron, y justo cuando íbamos a empezar a filmar, pararon todo. Era 1976, fin de sexenio. Cortaron toda la lana. Echeverría estaba totalmente loco y decía que promovía un cine social y cooperativo, y los productores hicieron una huelga. Luego entró la marranita López Portillo y el cine se destruyó.

Llegamos finalmente al homenaje a José Agustín en el Museo del Desierto. Él se sienta con Margarita entre el público. Y ahí estamos Heriberto Yépez, el sofisticado ensayista de Tijuana; Julián Herbert, el único poeta de Coahuila que conozco y que organizó este acto, y yo. Digo mis cosas, las de siempre, sobre José Agustín. Que no representa un tiempo —digamos, los sesenta y setenta— sino una forma de entender y transcribir la cultura. Que en sus novelas introduce el conjunto de la psique —consciente, inconsciente y sus zonas grises— y un lenguaje que ha sido confundido con argot juvenil pero que es, más bien, una transcripción de la palabra pensada; no la que confía en el intelecto y sus esquemas, sino en el humor, la complicidad constructiva del propio lector y su capacidad de hilar una historia como se cuenta y se pesca al calor de una borrachera amistosa. O que José Agustín combatió a ese sistema confesional, patriarcal, abogadesco, y de dobles morales. Al México de la unidad nacional y el patriotismo en torno a la candidatura en puerta. Al de los complejos sexuales y las fantasías tan calientes como las décadas de abstinencia. Al de la policía controlando el tráfico de drogas y deteniendo a los consumidores, siempre jóvenes, necesariamente greñudos. Al del timoratismo provinciano que no reconoció la revolución cultural del rock porque estaba en inglés. O al otro que elevó a grado de asignatura obligatoria el imperativo de la vida espiritual del orientalismo californiano. Que José Agustín es esa combinación de esas batallas culturales. Todas son suyas. Todas, ganadas o perdidas, están en sus textos. Es el rey que sigue caminando en su desierto.

Yépez, por su parte, saca unas tarjetas, como en el video de Bob Dylan de “Subterranean Homesick Blues”, con juegos de palabras con los títulos de las novelas de José Agustín, quien pone cara de “desmadre sensacional”. Luego, Cecilia Toussaint y whiskie. Desperté en una tumbona de la alberca del hotel porque alguien había prendido una tele.

En enero de 1968, tuvimos un programa llamado 1, 2, 3, 4, 5, a gogó. Producía Fernando Ge, un pasado natural; venía de una estadía en Londres, feroz. Los animadores eran, échate esa, Alejandro Jodorowsky y Alfonso Arau, y era un soberano desmadre absolutamente sensacional. Acabaron peléandose entre los dos, nos arruinaron el programa, pero nos quedamos con el gustito, y después reformateamos el programa, le quitamos romper los pianos a hachazos, los tragafuegos, los malabaristas de Jodorowsky, le metimos un humor loco, metimos a Delia de la Cruz, ahí la bautizamos como Macaria, que era una conductora simpatiquísima, y con nosotros tocaron los grandes grupos de rock de la época, desde Bátiz, Peace and Love, Three Souls. Eso fue en agosto, en el canal 5 a las nueve de la noche, y ya estaba el movimiento del 68. Medio mundo estaba escribiendo poemas. Entonces llevamos a José Carlos Becerra, Alejandro Aura, Elsa Cross, Héctor Villela para que leyeran sus poemas sobre el 68. Nos mandaron llamar los directivos de Televisa y nos prohibieron tajantemente cualquier mención al movimiento estudiantil. Entonces, como buenos necios que éramos, y como ya no podíamos hablar del movimiento estudiantil, inventamos que todo mundo jugaba a los cuartos, porque para defenderte tenías que hacer la V de la victoria que era el emblema del movimiento, y se dieron cuenta al tercer o cuarto programa, y entonces me corrieron.

"Quizá José recuerde su propia estancia en la cárcel por fumar mariguana. Fue el 14 de diciembre de 1970, en Cuernavaca. El comandante a cargo era, nada más, Arturo El Negro Durazo. Cuando lo encarcelaron junto con sus amigos, el juez, al que nunca conoció, dijo: ‘Mariguanos, mugrosos y un intelectual’".

Al día siguiente del homenaje, el patio de una casona se abre para hacerle una cena a José Agustín. Más cabrito. Miro a Margarita darle vuelta a la carne, sin probarla. Yo tampoco traigo en el equipaje una angioplastia. La charla se desbalaga en temas de astrología, de ascendentes en no sé qué planetas. Yo escasamente sé que nací bajo el signo de Acuario, y eso porque de niño me gustaba la música de Hair. Una señora le toma la mano a José Agustín, quien segundos antes ha declarado:

—Se supone que tengo una línea doble de la vida.

Soy criatura de mi tiempo. Yo era más bien borrachón que psicodélico, pero en 1967, mi hermana vivía en Acapulco y ahí llegaba la plana mayor de la hippería gringa y convirtieron a mi hermana y a su esposo a la psicodelia. Y después casi nos metía los ácidos a la fuerza y los hongos. Margarita, mi esposa, también se volvió una viajera tremenda, y le empecé a entrar a unos viajes sensacionales. No era por hedonismo. La mayor parte de mis viajes me sirvieron de curación: descubrir áreas de mí mismo a través de los viajes. Al empezar a viajar leí a Jung, El secreto de la flor de oro, y el I Ching. En Lecumberri me volví el gurundanga y les eché a todos la suerte. A todos les decía que iban a salir libres.

Desde 1968, Juan Tovar y yo empezamos a leer a Carlos Castaneda. Traté de convencer a Joaquín Díez-Canedo de que lo tradujéramos. Pero resultó que, en el Fondo de Cultura Económica, García Terrés ya había probado los hongos, ya había escrito su Carne de Dios y entendió perfecto la onda. Hizo que Juan Tovar lo tradujera al español. Y un día, Juan estaba de lo más tranquilo y, de pronto, le tocaron a la puerta y le dijeron: “Hola, soy Carlos Castaneda y vengo a conocer a mi traductor”. Lo primero que hizo fue hablarme: “Te vas a cagar cuando te diga quién está aquí”. Nuestra primera conversación duró desde las tres de la tarde hasta las cinco de la mañana.

Y a esa hora, en la borrachera extraña del desierto, pienso —o creo pensar— que el país dio un giro hacia el mal cuando encarceló a sus chavos por fumar mota, por meterse hongos, peyote, Sunshines. José Agustín es todo lo que la percepción, la vida, los amigos pudieron ser, pero acabaron aquí, en una guerra contra el narcotráfico. Quedo con José de hacer algo, de firmar algo por la legalización de las drogas, nos abrazamos, Compay Primero, con gruesas palmadas:

—Te agradezco tu masoquismo —me dice, divertido, el cuerpo duro de quien practica la caminata de poder de las enseñanzas de don Juan.

México era muy solemne antes del 68. Pero como ninguna de sus demandas se cumplió, sólo nos quedan los chistes, el buen humor, el lenguaje, porque si no, pues nos morimos de la tristeza, manito. Nos escribimos.

*Originalmente publicado en el número 124 de Gatopardo.

"Intimidad sesentera", sesión de fotos que tomó Rogelio Cuéllar a principios de la década.

José Agustín, el escritor, combatiente por otro mundo y otra percepción, guionista, ferviente rocanrolero, audaz cronista, falleció el 16 de enero de 2024 a los 79 años debido a problemas de salud. Andrés Ramírez, hijo del escritor, confirmó la noticia mediante un comunicado oficial. En septiembre de 2011, el escritor Fabrizio Mejía Madrid charló con el autor de La Tumba para recorrer su trayectoria y cómo inspiró a nuevas generaciones de narradores.

En un tiempo viví en frente de la funeraria Gayosso —empieza José Agustín con la vista en la arena del desierto—. Iba todos los días a la cafetería a escribir y no pedía nada. Siempre les decía: “Sólo un café. Se murió un amigo queridisísimo”. A las tres semanas de días enteros, madrugadas, se me acerca un empleado de las tumbas y me dice: “Ah, cómo se le mueren amigos, joven”. Nomás solté la carcajada, y me corrió.

—¿Y por eso la novela se llamó La tumba? —bromeo.

—No, ésa es otra historia.

Vamos dentro de una camioneta a pleno sol atascados en el tráfico de Saltillo. En menos de quince minutos comienza un homenaje para él, para José Agustín, que terminará, como debe ser, con un concierto de Cecilia Toussaint. Él, como siempre, relajo-relajado, con su sonrisa impecable, el copete de lado, canoso, hablando todo el tiempo. Margarita, su mujer, con un vestido de flores completo y huaraches, a veces atenta, otras abstraída en el paisaje. Son la pareja que emerge del bullicio de los sesenta en México: antes, experimentando con LSD, hongos y peyote; ahora, apacibles y apartados en Cuautla, Morelos, en una calle que tiene un nombre agustiniano: “Campánulas”. Son la pareja después de todo, de idas y venidas, rompimientos, vueltas. Lo ha escrito así: “Hay que luchar por la eternidad del final y no por lo transitorio. Margarita era el centro”. Hace unas horas, en un restorán de cabrito, Margarita dijo frente a la carta, pero al aire:

—¿Por qué no tienen ensaladas en el norte? El mesero carraspeó, acaso insultado. José la interpretó:

—Tráigale guacamole.

Ella sonrió, feliz.

Lo veo acomodándose los lentes —los dianéticos, para atraerlo, alguna vez le prometieron que le quitarían hasta la miopía— y me río de su forma de hablar única —me dice: “Compay Primero”—, de sus historias que abarcan casi medio siglo de rebeldía, de “la rebeca”, diría él. La contracultura mexicana empieza con José Agustín: el Acapulco hippie, el lenguaje del inconsciente macizo, la fama precoz de una nueva generación, el rock mexicano entre la miseria y la censura, las drogas de autoconocimiento de María Sabina y Carlos Castaneda, el movimiento estudiantil de 1968, la locura escenificada de Alejandro Jodorowsky, el auge y el declive a macanazos, y la cárcel de Lecumberri. Estoy viendo, mientras el sol nos picahielea en los brazos, en los cuellos, a un escritor, a un combatiente por otro mundo y otra percepción, a un guionista, a un ferviente rocanrolero, a un audaz cronista, al novelista del habla única. Todas esas cosas en México quieren decir que tiene antecedentes penales.

"José Agustín no representa un tiempo —digamos, los sesenta y setenta— sino una forma de entender y transcribir la cultura".

—Compré uno de esos paquetes de tele por cable que pasan películas viejas. Estoy a punto de no volver a salir de mi casa —dice, él que fue tanto el guionista, junto con García Márquez, de uno de los fallidos intentos por filmar Bajo el volcán de Malcolm Lowry (los otros son de Fellini, y la que sí se hizo, de John Huston), como de algunas de Angélica María cuando fueron novios y a ella la anunciaban como La novia de México, otras de Paul Leduc, Miguel Littín, y hasta adaptaciones de sus propias novelas que jamás saltaron la censura: “Ese lenguaje en las pantallas mexicanas resulta inapropiado”, decían los informes de la Secretaría de Gobernación en los setenta.

Hace un momento tuve que cerrar los ojos en el sol para guardar una foto en mi mente: en el estacionamiento del hotel se encontraron José y Vicente Leñero. Se abrazaron largo, con gruesas palmadas, felices, ahora en la segunda mitad de los sesenta —de hecho, el homenaje en Saltillo fue propiciado por la canción de los Beatles, “When I’m Sixty-Four”—; fueron camaradas de guiones casi nunca filmados y en la revista Claudia. Hasta esa oficina llegó Gustavo Sainz a decirle que Emmanuel Carballo quería leer una novela que no existía, De perfil. Era 1966. José Agustín le entregó las doscientas o trescientas cuartillas que llevaba, corregidas por el propio Leñero, que ya era Premio Seix Barral por Los albañiles, y por Sainz, a quien había conocido en la escuela de cine de la Universidad que operaba en un salón de la Facultad de Ciencias. Y ahí empezó todo: a sus veintiún años, José Agustín se convertiría en el Salinger en castellano. Sería, también, el Burroughs, y el Maile por su compromiso íntimo con la rebeldía. En 1966, él, que había querido ser pintor o cineasta o actor, se convertía en el novelista de la indocilidad.

Cuando era niño, debo de haber tenido siete, ocho años y tenía mucha facilidad para el dibujo y, de pronto, empezó a ya no bastar. Entonces empecé a hacer historias, cómics. Los dibujos se hicieron más chiquitos y las letras más grandes. Recuerdo mi primer cuento, “Las aventuras de Zeus Pinto”. Lo escribí en quinto de primaria, como a los once años. A veces me entra la nostalgia y me gustaría echarle un ojo. Me acuerdo que era una barrabasada. Ocurría en África, con un detective que resolvía misterios, crímenes y, a veces mataba leones a cachetadas. Yo me divertía muchisisísimo. Tenía la fortuna de que mis hermanos mayores leían indiscriminadamente, y las iban dejando así en la casa. Nunca me dijeron ponte a leer o no leas. El primero fue la Ilíada. Tenía un interés loco por la mitología. Y un vecino me lo trajo y me seguí con la Odisea y la Eneida. Cuando terminé ya estaba leyendo desde Sartre hasta La familia Burrón.

Leñero y José Agustín se despiden prometiéndose verse pronto. Uno vive en Cuernavaca, el otro en Cuautla. Yo sé que no cumplirán el encuentro, y es por eso que cierro los ojos y guardo la imagen del abrazo en la memoria de esos días de sol.

La pasión por el cine me entró desde niño. A los once años lo que realmente se me antojaba estudiar era cine. En 1965 me dieron una beca en el CUEC y no pude terminarla, porque ya me había casado con Margarita, de pronto me ofrecieron una chamba que estaba en la calle de Morelos, en el centro. Las clases de cine estaban hasta la Facultad de Ciencias, y ya nomás no llegué. Al año siguiente se publicó mi novela De perfil y le empezaron a hacer peticiones de compra de derechos y eso me metió a escribir mis primeros guiones. Sobre todo en los setenta hice muchísimos. El rockcito fue otra de mis pasiones. Lo empecé a oír desde muy chiquito, y se me facilitó estar al día porque mi padre era piloto y entonces le podía encargar discos que me traía. Empecé a hacer una colección. Me fui a Cuba cuando tenía dieciséies años y tuve que vender mi colección de los primeros acetatos de Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Muddy Waters.