Algunas mujeres

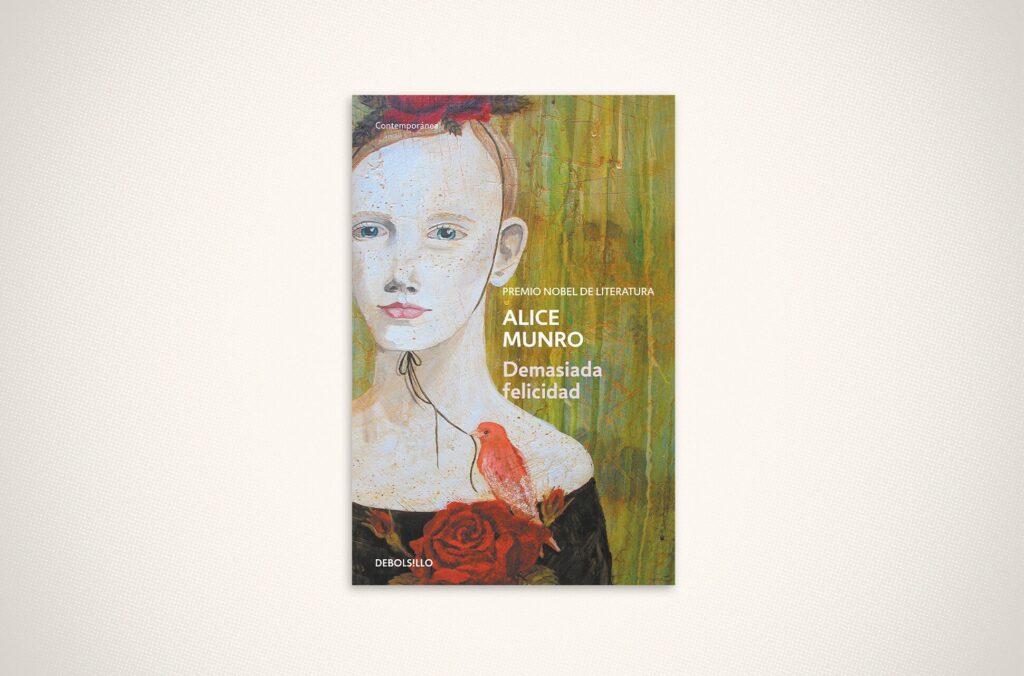

Murió Alice Munro (1931-2024), celebramos su vida y su escritura al publicar «Algunas mujeres», uno de los relatos incluidos en la colección de cuentos Demasiada felicidad (Debolsillo, 2014).

La escritora canadiense Alice Munro murió el 13 de mayo de 2024, a la edad de 92 años. En 2013 ganó el Premio Nobel de Literatura y unos años atrás, en 2009, obtuvo el Premio Internacional Man Booker.

Nacida en 1931 en Wingham, Ontario, Munro obtuvo su imaginario del condado donde creció; por ello sus cuentos y las representaciones de la mujer ocurren en entornos rurales. Esas historias eran en parte imaginativas, en parte imitativas de los libros que leyó.

Entre las obras destacables de Munro se encuentran Las vidas de las mujeres, Las lunas de Júpiter, El progreso del amor y Demasiada felicidad, de este último se desprende «Algunas Mujeres», relato publicado con el apoyo de editorial Debolsillo de Penguin Random House:

A veces me sorprendo de lo vieja que soy. Recuerdo cuando en verano rociaban con agua las calles del pueblo donde vivía para que se posara el polvo, cuando las chicas llevaban corpiños y cancanes que se quedaban de pie en el suelo, y no se podía hacer gran cosa con enfermedades como la polio y la leucemia. Algunas personas con polio mejoraban, lisiadas o no, pero las que tenían leucemia se quedaban en la cama y tras unas semanas o unos meses de deterioro en una atmósfera trágica se morían.

Por uno de esos casos me dieron mi primer trabajo, en las vacaciones de verano, cuando tenía trece años. El señor Crozier hijo (Bruce) había regresado sano y salvo de la guerra, en la que había sido piloto de combate; había ido a la universidad a estudiar historia; se licenció, se casó y ahora tenía leucemia. Su esposa y él habían vuelto para vivir con la madrastra de él, la vieja señora Crozier. La joven señora Crozier (Sylvia) iba dos veces a la semana a dar clase en el curso de verano de la misma universidad donde se habían conocido su marido y ella, a unos sesenta y cinco kilómetros. Me contrataron para que cuidara al señor Crozier mientras ella estaba fuera. Él estaba en cama, en el dormitorio de la esquina del piso de arriba, y todavía podía ir al baño solo. Lo único que tenía que hacer yo era llevarle agua fresca, subir y bajar las persianas y ver qué quería cuando tocaba la campanilla que tenía en la mesilla.

Lo que solía pedir era que le cambiaran el ventilador de sitio. Le gustaba la brisa que producía pero le molestaba el ruido. Así que quería el ventilador en la habitación un rato y después en el pasillo, pero cerca de la puerta abierta.

Cuando mi madre se enteró de este detalle le extrañó que no lo hubieran instalado en el piso de abajo, donde seguramente los techos eran más altos y habría estado más fresco.

Yo le dije que no tenían dormitorios en el piso de abajo.

—Por Dios, ¿y es que no pueden preparar uno? Aunque sea provisional.

Eso demostraba lo poco que sabía de la casa de los Crozier y de las normas de la vieja señora Crozier. La tal señora andaba con bastón. Subía la escalera una sola vez con un ruido ominoso para ver a su hijastro las tardes que yo estaba allí, y supongo que no más veces las tardes que yo no estaba allí. Después volvía a subir, en caso necesario, antes de acostarse. Pero la idea de preparar un dormitorio en el piso de abajo la habría escandalizado tanto como la de poner un retrete en el salón. Afortunadamente ya había un retrete abajo, detrás de la cocina, pero yo estaba segura de que si solo hubiera habido uno arriba, la señora Crozier habría subido con tanta frecuencia y esfuerzo como hubiera sido necesario antes que ver un cambio tan radical y desconcertante.

Mi madre tenía pensado meterse en el negocio de las antigüedades, así que le interesaba mucho el interior de aquella casa. Entró una vez, precisamente la primera tarde que pasé allí. Yo estaba en la cocina y me quedé de piedra al oírla decir «yuju» y llamarme alegremente por mi nombre. Después, la breve llamada a la puerta, sus pisadas en la escalera de la cocina. Y la vieja Crozier saliendo ruidosamente del solarium.

Mi madre dijo que había pasado por allí para ver qué tal le iba a su hija.

—Muy bien —dijo la señora Crozier, plantada en la entrada e impidiendo que se vieran las antigüedades.

Mi madre añadió algunos comentarios inadecuados y se marchó. Aquella noche dijo que la señora Crozier no tenía modales porque no era más que una segunda esposa encontrada en un viaje de trabajo a Detroit, y que por eso fumaba, se teñía el pelo de un color negro como el alquitrán y se embadurnaba los labios de un carmín que parecía mermelada. Ni siquiera era la madre del enfermo. No tenía cabeza para eso.

(En aquel momento estábamos peleadas, en esta ocasión por su visita, pero eso no viene a cuento.)

A la señora Crozier yo debía de parecerle tan entrometida y tan frívola y creída como mi madre. La misma tarde que llegué allí entré en el salón de atrás, abrí la librería y me puse a examinar los Harvard Classics colocados en una hilera perfecta. La mayoría de ellos me desanimaron, pero saqué uno que podía ser novela, a pesar del título en un idioma extranjero, I Promessi Sposi. Parecía una novela de verdad, y estaba en inglés.

Debía de tener la idea de que todos los libros eran gratis, dondequiera que los encontrases. Como el agua de una fuente pública. Cuando la señora Crozier me vio con el libro me preguntó de dónde lo había sacado y qué hacía con él. De la librería, le dije, y me lo había subido para leerlo. Al parecer lo que la dejó más perpleja fue que lo hubiera cogido en el piso de abajo pero lo hubiera llevado arriba. Me dio la impresión de que no le importaba lo de la lectura, como si semejante actividad le resultara demasiado ajena para tenerla en cuenta. Por último me dijo que si quería un libro me lo trajera de casa.

De todos modos I Promessi Sposi era un poco pesado. No me molestó devolverlo al estante.

Por supuesto, había libros en la habitación del enfermo. Allí leer parecía aceptable, pero la mayoría de los textos estaban abiertos y boca abajo, como si el señor Crozier leyera un poquito de aquí y un poquito de allá y los dejara. Y los títulos no me tentaban. La civilización puesta a prueba. La gran conspiración contra Rusia.

Además mi abuela me había advertido que si podía evitarlo no tocara nada que hubiese tocado el paciente, por los gérmenes, y que siempre pusiera un paño entre mis dedos y su vaso de agua.

Mi madre decía que la leucemia no la causaban los gérmenes.

—Entonces, ¿qué? —decía mi abuela.

—Los médicos no lo saben.

—Ya.

Era la joven señora Crozier quien me recogía y me llevaba a casa en su coche, a pesar de que no había más distancia que de un extremo a otro del pueblo. Era una mujer alta, delgada, rubia, de tez cambiante. A veces tenía manchas rojizas en las mejillas, como si se hubiera rascado. Se rumoreaba que era mayor que su marido, que él había sido alumno suyo en la universidad. Mi madre decía que nadie parecía haberse parado a pensar que como él había estado en la guerra, podía haber sido alumno de su mujer sin que ella tuviera más edad. La gente se metía con ella simplemente porque tenía estudios.

Otra cosa que decían era que mejor sería que se quedara en casa para cuidarlo, como había prometido en la ceremonia de la boda, en lugar de ir a dar clases. Mi madre también la defendía en eso, y decía que solo eran dos tardes a la semana y que tenía que mantener su trabajo, puesto que pronto se quedaría sola. Y además ¿no creían que se volvería loca si no se libraba de la vieja de vez en cuando? Mi madre siempre defendía a las mujeres que trabajaban, y mi abuela siempre la reñía por eso.

Un día intenté entablar conversación con la joven señora Crozier, o sea Sylvia. Era la única licenciada universitaria que yo conocía, por no hablar de lo de ser profesora. Salvo su marido, claro, y él había dejado de contar.

—¿Toynbee escribía libros de historia?

—¿Cómo? Ah, sí, sí.

Para ella ninguno de nosotros significaba nada, ni yo, ni sus críticos ni sus defensores. Le traíamos al fresco.

A la vieja señora Crozier lo que de verdad le importaba era su jardín. Iba a ayudarla un hombre, tan viejo como ella pero más ágil. Vivía en nuestra calle y a través de él la señora Crozier se enteró de que yo era una posible candidata al empleo. En casa el hombre se limitaba a chismorrear y a cultivar hierbajos, pero aquí no paraba de limpiar, poner mantillo y trajinar, mientras la señora Crozier iba detrás de él, apoyada en su bastón y protegiéndose del sol con su gran sombrero de paja. A veces ella se sentaba en el banco y seguía haciendo comentarios y dando órdenes mientras se fumaba un cigarrillo. Al principio yo me atrevía a pasar por entre los setos perfectos para preguntar si ella o su ayudante querían un vaso de agua, y ella gritaba: «Cuidado con mis arriates!» antes de decir que no.

No llevaban flores a la casa. Se habían escapado unas cuantas amapolas que crecían libremente detrás del seto, casi en la carretera, y yo pregunté si podía coger un ramillete para alegrar la habitación del enfermo.

—Se morirían —dijo la señora Crozier, al parecer sin darse cuenta del doble sentido, dadas las circunstancias.

Ante ciertas sugerencias o ideas, temblaban los músculos de su cara enjuta y llena de manchas, se le endurecían y oscurecían los ojos y se le movía la boca como si dentro tuviera algo de sabor repugnante. Entonces a veces te dejaba clavada en el sitio, como un espino brutal.

Los dos días que yo no trabajaba no eran seguidos. Digamos que eran martes y jueves. El primer día estuve sola con el enfermo y la vieja señora Crozier. El segundo vino alguien de quien no me habían hablado. Oí el coche en la entrada y unas pisadas que subían a todo correr las escaleras de atrás y después entraban en la cocina sin llamar. Luego alguien gritó: «¡Dorothy!»; yo no sabía que este fuera el nombre de la anciana señora Crozier. Era la voz de una mujer o una chica, tan burlona y atrevida como unas cosquillas.

Bajé corriendo las escaleras de atrás y dije:

—Creo que está en el solarium.

—¡Madre mía! ¿Quién eres tú?

Le dije quién era y lo que hacía allí, y ella me dijo que se llamaba Roxanne. Era joven.

—Soy la masajista.

No me gustaba meter la pata con una palabra que no conocía. No dije nada, pero ella vio lo que ocurría.

—No sabes de qué va, ¿eh? Doy masajes. ¿Eso sí te suena?

Estaba vaciando la bolsa que llevaba. Aparecieron diversas clases de almohadillas, paños y cepillos recubiertos de velvetón.

—Voy a necesitar agua caliente para templar esto —dijo—. Puedes calentarme un poco en el hervidor.

Era una casa magnífica, pero del grifo solo salía agua fría, como en mi casa.

Al parecer me había tomado por una persona dispuesta a obedecer órdenes, y sobre todo si se daban con una voz tan persuasiva. Y tenía razón, aunque a lo mejor no se imaginaba que mi buena disposición se debía más a la curiosidad que a su encanto.

A principios de verano ya estaba morena, y su pelo cortado a lo paje tenía un brillo cobrizo, algo que hoy en día se consigue fácilmente con un frasco pero que entonces era insólito y envidiable. Ojos marrones, un hoyuelo en una mejilla, tan sonriente y burlón que por mucho que la mirases nunca llegabas a saber si era realmente guapa ni cuántos años tenía.

Su trasero se curvaba espléndidamente hacia atrás en lugar de ensancharse hacia los lados.

Enseguida me enteré de que acababa de llegar al pueblo, de que estaba casada con el mecánico de la estación de servicio de Esso y de que tenía dos niños, uno de cuatro años y otro de dos.

—Tardé bastante en averiguar de dónde salían —dijo con un destello de complicidad en los ojos.

Se había preparado para ejercer de masajista en Hamilton, donde vivían antes, y resulta que era precisamente lo que siempre se le había dado bien.

—¿Doro-tú?

—Está en el solarium —volví a decirle.

—Ya lo sé. Es para tomarle el pelo. A lo mejor no sabes nada de masajes, pero para que te den uno tienes que quitarte toda la ropa. No pasa nada si eres joven, pero cuando eres mayor, ya sabes, a veces te da vergüenza.

Se equivocaba en una cosa, al menos conmigo. En lo de que no pasa nada por quitarte la ropa cuando eres joven.

—Así que a lo mejor deberías largarte.

Aquel día subí por la escalera principal mientras Roxanne trasteaba con el agua caliente. Desde allí pude echar un vistazo por la puerta abierta del solarium, que en realidad no era tal porque las ventanas de tres lados estaban tapadas por las enormes hojas de las catalpas.

Vi a la señora Crozier tumbada en un sofá cama, boca abajo, con la cabeza vuelta hacia el otro lado de donde yo estaba, completamente desnuda. Una lonja flacucha de carne pálida. No parecía tan vieja como en las partes del cuerpo que llevaba siempre al descubierto: los antebrazos y las manos llenas de pecas marrones y venas oscuras, las mejillas manchadas de marrón. La parte normalmente escondida de su cuerpo era de un blanco amarillento, como la madera recién despojada de la corteza.

Me senté en el escalón de arriba a escuchar el ajetreo ruidoso del masaje. Golpes y gruñidos. Ahora la voz de Roxanne era mandona, alegre pero contundente.

—Menuda rigidez. Vaya, hombre. Voy a tener que pegarle una paliza. Es broma. Venga, a ver si nos relajamos. Aquí tiene la piel muy bonita. Aquí en la rabadilla, o como se llame. Es como el culito de un bebé. Ahora tengo que apretar un poco. Lo va a notar aquí. Es para quitar la tensión. Así me gusta.

La señora Crozier daba pequeños gritos, hacía ruiditos de protesta y gratitud. Siguieron así un rato y yo empecé a aburrirme. Volví a la lectura de unos Canadian Home Journals antiguos que había encontrado en un aparador del pasillo. Leí recetas y eché un vistazo a la moda de otros tiempos hasta que oí a Roxanne: «Bueno, voy a recoger esto y después vamos arriba, como usted tenía pensado».

Arriba. Volví a guardar las revistas en aquel aparador que mi madre habría deseado y entré en la habitación del señor Crozier. Estaba dormido, o al menos tenía los ojos cerrados. Moví el ventilador unos centímetros, le alisé la colcha y me puse junto a la ventana a juguetear con la persiana.

Y, efectivamente, se oyó un ruido en las escaleras de atrás, la señora Crozier con sus pisadas lentas y amenazantes apoyada en el bastón, Roxanne corriendo delante y gritando:

—¡Cuidado, cuidado, a ver dónde está! Lo vamos a encontrar esté donde esté.

El señor Crozier había abierto los ojos. Aparte del cansancio de costumbre, tenía una expresión un poco preocupada. Pero antes de poder fingir que se había vuelto a dormir, Roxanne irrumpió en la habitación.

—Así que aquí es donde se esconde. Acabo de decirle a su madrastra que ya era hora de que me presentara.

—¿Cómo está usted, Roxanne? —dijo el señor Crozier.

—¿Cómo sabe mi nombre?

—Todo se sabe.

—Menudo descarado —le dijo Roxanne a la señora Crozier, que entró ruidosamente en la habitación.

—Deja de hacer el tonto con esa persiana —me dijo la señora Crozier—. Ve a buscarme un vaso de agua fresca si quieres entretenerte. Fresca, no fría.

—Vaya desastre —le dijo Roxanne al señor Crozier—. ¿Quién lo ha afeitado, y cuándo?

—Ayer —dijo él—. Me las arreglo yo solo, como buenamente puedo.

—Ya me parecía a mí —dijo Roxanne. Y dirigiéndose a mí—: Ya que vas a por agua, ¿te importaría calentarme un poco? Voy a afeitarlo como es debido.

Así fue como Roxanne empezó su segundo trabajo, una vez a la semana, después del masaje. El primer día le dijo al señor Crozier que no se preocupara.

—No voy a aporrearlo como habrá oído que le hago a Dorotururú en el piso de abajo. Antes del curso de masaje era enfermera. Bueno, auxiliar de enfermera. De las que hacen todo el trabajo mientras las enfermeras te mangonean. El caso es que aprendí a poner cómoda a la gente.

¿Dorotururú? El señor Crozier sonrió, pero lo raro fue que la señora Crozier también.

Roxanne lo afeitó con destreza. Le pasó una esponja húmeda por la cara, el cuello, el torso, los brazos y las manos. Le dio la vuelta a las sábanas, ingeniándoselas para no molestarlo, y tundió y volvió a colocar las almohadas. Hablando todo el rato, sin parar de decir tonterías y gastar bromas.

—Es usted una mentirosa, Dorothy. Me dijo que aquí arriba había un enfermo, y al entrar he pensado: ¿dónde está el enfermo? Porque yo no veo ningún enfermo.

—Entonces, ¿qué diría que soy? —dijo el señor Crozier.

—Que se está recuperando. Eso es lo que yo diría. No digo que tuviera que andar por ahí corriendo, no soy imbécil. Sé que necesita reposo. Pero digo que se está recuperando. Nadie tan enfermo como se supone que está usted tiene tan buen aspecto.

Aquella palabrería y aquel coqueteo me parecieron insultantes. El señor Crozier tenía un aspecto espantoso. Un hombre alto a quien, mientras Roxanne lo lavaba con la esponja, se le marcaban las costillas como si acabara de pasar por una época de hambruna, calvo y cuya piel parecía la de un pollo desplumado, con el cuello acecinado como el de un viejo. Cuando lo atendía siempre evitaba mirarlo. Y no lo hacía porque fuera feo y estuviera enfermo, sino porque se estaba muriendo. Habría sentido la misma reticencia aunque hubiera tenido un aspecto angelical. Yo notaba la muerte en la atmósfera de aquella casa, más densa a medida que te aproximabas a la habitación, y él estaba justo en el centro, como la hostia que los católicos guardan en un cofre de nombre tan imponente como el tabernáculo. Era el afectado, el distinto de los demás, y allí estaba Roxanne, invadiendo su territorio con sus bromas, su chulería y sus ideas para entretenerlo.

Preguntando, por ejemplo, si había un juego llamado damas chinas en la casa.

Eso quizá fuera en su segunda visita, cuando le preguntó qué hacía durante el día.

—A ratos leer. Dormir.

¿Y cómo dormía por la noche?

—Si no puedo dormir me quedo despierto. Pienso. A veces leo.

—¿Y a su mujer no le molesta?

—Duerme en el dormitorio de atrás

—Ya. Tiene que distraerse un poco.

—¿Va usted a cantar y a bailar para mí?

Vi a la señora Crozier desviar la mirada con su sonrisa extraña, involuntaria.

—No sea descarado —dijo Roxanne—. ¿Le gusta jugar a las cartas?

—Lo detesto.

—Bueno, ¿hay damas chinas en esta casa?

La pregunta iba dirigida a la señora Crozier, que al principio dijo que no tenía ni idea y después que a lo mejor había un tablero en un cajón del aparador del comedor.

Así que me mandaron a ver y volví con el tablero y la caja de las fichas.

Roxanne colocó el tablero sobre las piernas del señor Crozier, y jugamos ella, él y yo; la señora Crozier dijo, supongo que en broma, que nunca había llegado a comprender el juego y que no era capaz de mantener las fichas en su sitio. (Me sorprendió que lo dijera como un chiste.) A veces Roxanne chillaba cuando hacía una jugada o soltaba un gruñido si alguien saltaba por encima de una de sus fichas, pero siempre con cuidado de no molestar al paciente. Mantenía el cuerpo inmóvil y colocaba las fichas como plumas. Yo intenté hacer otro tanto, porque si no ella abría mucho los ojos, a modo de advertencia. Todo sin que le desapareciera el hoyuelo.

Recordé que la joven señora Crozier, Sylvia, me había dicho un día en el coche que a su marido no le gustaba que le dieran conversación. Se cansaba, y cuando estaba cansado podía ponerse irritable. Así que pensé: si en algún momento puede irritarse es ahora. Obligado a participar en un juego absurdo en su lecho de muerte, con la fiebre que se notaba incluso en las sábanas.

Pero Sylvia debía de estar equivocada. Su marido demostraba más paciencia y cortesía de la que le conocía ella. Con las personas inferiores a él —y Roxanne sin duda lo era— actuaba con gentileza y tolerancia. Cuando quizá lo único que quisiera fuera estar allí acostado, meditando sobre los derroteros que había tomado su vida y preparándose para el futuro.

—No se exalte, todavía no ha ganado —le dijo Roxanne mientras le secaba el sudor de la frente.

—Roxanne —dijo—. Roxanne. ¿Sabe quién se llamaba así, Roxanne?

—¿Eh? —dijo ella, y sin poderlo evitar, intervine.

—La mujer de Alejandro Magno.

Mi cabeza era como un nido de urraca abarrotado de datos deslumbrantes como este.

—¿Ah, sí? —dijo Roxanne—. ¿Y ese quién era? Alejandro Magno. ..

Al mirar al señor Crozier en aquel momento me di cuenta de una cosa, algo terrible, triste.

Le gustaba que Roxanne no lo supiera. Saltaba a la vista. Le gustaba que no lo supiera. Su ignorancia desencadenaba un placer que se derretía en su lengua, como al chupar un caramelo.

El primer día apareció en pantalones cortos, como yo, pero el día siguiente y todos los demás Roxanne llevaba un vestido de una tela rígida y brillante, verde claro. Se oía el frufrú cuando subía corriendo las escaleras. Le llevó al señor Crozier un cojín afelpado para evitar las escaras. Nunca estaba conforme con cómo le hacían la cama y siempre se la arreglaba. Pero por mucho que refunfuñara, sus movimientos nunca molestaban al señor Crozier, y después él reconocía que estaba más cómodo.

A Roxanne nunca le faltaban recursos. A veces venía bien provista de adivinanzas. O de chistes. Algunos chistes eran de los que mi madre llamaba indecentes y no permitía en mi casa, salvo cuando los contaban ciertos parientes de mi padre que prácticamente no tenían otra clase de conversación.

Esos chistes solían empezar con preguntas absurdas pero que parecían serias.

¿Conocéis el de la monja que va a comprar una picadora de carne?

¿Sabéis qué pidieron de postre el novio y la novia la noche de bodas?

Las respuestas siempre tenían doble sentido, de modo que quienquiera que contase el chiste podía fingir que se escandalizaba y acusar a sus oyentes de malpensados.

Y tras haber acostumbrado a todos a esos chistes, Roxanne pasó a una clase de chistes de cuya existencia no creo que mi madre tuviera noticia, algunos sobre sexo con ovejas, gallinas o máquinas para ordeñar.

—¿No es espantoso? —decía siempre al final. Decía que ella sabía esas cosas por su marido, que las oía en el garaje.

El hecho de que la vieja Crozier se riera por lo bajo me asombraba tanto como los chistes. Pensé que a lo mejor no llegaba a entenderlos y que simplemente le divertía lo que decía Roxanne. La escuchaba con aquella sonrisa agria pero distraída, como si le hubieran hecho un regalo que sabía que le iba a gustar incluso antes de desenvolverlo.

El señor Crozier no se reía, pero la verdad es que nunca se reía. Enarcaba las cejas para fingir que Roxanne le parecía atrevida, aunque también simpática. Quizá lo hacía por educación, o para agradecerle todos sus esfuerzos, fueran los que fuesen.

Yo siempre me reía, para que Roxanne no me tuviera por una inocente y una mojigata.

Otra cosa que hacía, para que no decayeran los ánimos, era contarnos su vida. Había venido de visita a Toronto a ver a su hermana mayor desde un pueblecito perdido del norte de Ontario; después encontró trabajo en Eaton’s, primero arreglando la cafetería, hasta que uno de los encargados se fijó en ella porque trabajaba deprisa y siempre estaba contenta, y de pronto se vio de dependienta en la sección de guantes. (Yo pensaba que lo contaba como si la hubiera descubierto la Warner Brothers.) Y ¿quién entró un día allí? Nada menos que Barbara Ann Scott, la estrella del patinaje, que compró un par de guantes blancos de cabritilla largos hasta el codo.

Por aquella época la hermana de Roxanne tenía tantos novios que casi todas las noches echaba a cara o cruz con cuál iba a salir y mandaba a Roxanne que recibiera apesadumbrada a los rechazados en la puerta de la pensión mientras el elegido y ella salían a hurtadillas por detrás. Roxanne decía que a lo mejor por eso se le daba tan bien cotorrear. Y al cabo de muy poco algunos de los chicos que conoció así la invitaban a salir a ella en lugar de a su hermana. No sabían qué edad tenía.

—Qué bien me lo pasé —decía.

Empecé a comprender que a la gente le gusta escuchar a ciertas personas muy habladoras —ciertas chicas— no por lo que dicen (las chicas), sino por lo que disfrutan al decirlo. Disfrutan de ellas mismas, con el rostro resplandeciente y la convicción de que cualquier cosa que cuenten será algo extraordinario y que aunque no lo quieran van a complacer a sus oyentes. Puede haber otras personas —personas como yo— que no lo reconozcan, pero ellas se lo pierden. Y de todos modos las personas como yo nunca formarán parte del público que buscan esas chicas.

El señor Crozier permanecía recostado entre las almohadas, y todo el mundo habría pensado que era feliz. Feliz de cerrar los ojos y dejar que Roxanne hablara, de abrirlos después y verla allí, como un conejo de chocolate la mañana de Pascua. Y de seguir con los ojos abiertos cada movimiento de sus labios de caramelo y el balanceo de su espléndido trasero.

La señora Crozier se mecía ligeramente, invadida por aquel extraño contento.

Roxanne pasaba tanto tiempo en el piso de arriba como en el de abajo, dando el masaje. Yo me preguntaba si le pagarían. De no ser así, ¿cómo podía permitirse dedicarle tanto tiempo? ¿Y quién le pagaría sino la anciana señora Crozier?

¿Por qué?

¿Para que su hijastro fuera feliz y estuviera cómodo? Yo lo ponía en duda.

¿Para distraerse de una forma curiosa?

Una tarde, después de que Roxanne saliera de la habitación, el señor Crozier dijo que tenía más sed de lo normal. Bajé a buscar un vaso de agua de la jarra que siempre había en la nevera. Roxanne estaba recogiendo sus cosas para volver a casa.

—No tenía intención de quedarme hasta tan tarde —dijo—. No me apetecería tropezarme con la maestra esa.

Al principio no la entendí.

—Sí, mujer. Syl-vi-a. Ella no está muy entusiasmada conmigo, ¿verdad? ¿Alguna vez te ha dicho algo de mí cuando te lleva a casa?

Dije que Sylvia nunca había mencionado el nombre de Roxanne, en ninguno de nuestros viajes. ¿Para qué hacerlo?

—Según Dorothy, Sylvia no sabe cómo tratarlo. Según Dorothy, yo lo hago mucho más feliz que ella. Eso es lo que dice Dorothy. Y no me extrañaría que se lo dijera a ella a la cara.

Pensé en cómo Sylvia corría escaleras arriba a la habitación de su marido todas las tardes cuando volvía a casa, incluso sin decirnos nada a mí o a su suegra, con el rostro enrojecido de impaciencia y desesperación. Quise contestar algo, quise defenderla de alguna manera, pero no supe cómo. Y las personas tan seguras de sí mismas como Roxanne normalmente podían conmigo, aunque solo fuera porque no prestaban atención.

—¿Seguro que nunca dice nada de mí?

Le dije otra vez que no.

—Cuando vuelve a casa está cansada.

—Ya, claro. Todo el mundo está cansado. Lo que pasa es que algunos aprenden a actuar como si no lo estuvieran.

Entonces sí que dije algo, para pararle los pies.

—A mí me cae bien.

—¿Que te cae bien? —repitió Roxanne burlona.

Juguetona, me tiró con brusquedad de un mechón del flequillo que me había cortado yo misma hacía poco.

—Deberías hacer algo como es debido con ese pelo.

Según Dorothy.

Mientras que Roxanne buscaba admiración, algo que estaba en su carácter, ¿qué quería Dorothy? Yo tenía la sensación de que andaba detrás de algo raro, pero no sabía definirlo. Quizá fuera únicamente el deseo de tener a Roxanne, su vivacidad, en casa el doble de tiempo.

Ya no era pleno verano. El agua había bajado en los pozos. Dejó de pasar el camión de riego y en algunas tiendas colocaron algo que parecían láminas de celofán amarillo en los escaparates para evitar que se destiñeran los artículos. Las hojas estaban moteadas; la hierba, seca. La vieja Crozier seguía obligando al jardinero a trabajar con la azada día tras día. Eso es lo que se hace en la temporada seca, pasar la azada una y otra vez para sacar la poca o mucha humedad que se pueda encontrar bajo el suelo.

Las clases de verano de la universidad acabarían tras la segunda semana de agosto, y Sylvia estaría en casa todos los días.

El señor Crozier seguía alegrándose de ver a Roxanne, pero se quedaba dormido con frecuencia. Podía dormirse sin que se le cayera la cabeza hacia atrás, mientras Roxanne contaba un chiste o una anécdota. Un instante después se despertaba y preguntaba dónde estaba.

—Pues aquí, dormilón. Tendría que prestarme atención. Voy a tener que zurrarle. ¿Y si le hago cosquillas?

El deterioro del señor Crozier saltaba a la vista. Tenía las mejillas hundidas, como un viejo, y la luz traspasaba la punta de sus orejas como si en lugar de carne fueran de plástico. (Entonces no lo llamábamos «plástico»; lo llamábamos «celuloide»).

Mi último día de trabajo, el día de las últimas clases de Sylvia, fue también día de masaje. Como Sylvia tenía que marcharse temprano a la universidad para asistir a una ceremonia, me acerqué andando y cuando llegué Roxanne ya estaba allí. La vieja señora Crozier también estaba en la cocina y las dos me miraron como si hubieran olvidado que iba a ir, como si las hubiera interrumpido.

—Los encargué especialmente —dijo la señora Crozier.

Debía de referirse a los canutillos, muy tiesos, que había en una caja de la panadería sobre la mesa.

—Vale, pero ya se lo advertí —dijo Roxanne—. No puedo comer eso, de ninguna de las maneras.

—Mandé a Hervey a recogerlos a la panadería.

Hervey era nuestro vecino, su jardinero.

—Pues que se los coma Hervey. No es broma. Me salen unas ronchas espantosas.

—Yo pensaba que podíamos darnos un caprichito, algo especial, ya que es el último día que tenemos antes de que… —dijo la señora Crozier.

—El último día antes de que se plantifique aquí para siempre, vale, ya lo sé. Pero eso no impedirá que me llene toda de manchas.

¿Quién se iba a plantificar allí para siempre?

Sylvia.

La señora Crozier llevaba una bata preciosa de seda negra con nenúfares y gansos.

—Con ella no hay forma de disfrutar de nada especial. Ya lo verás —dijo.

—Pues venga, vamos a empezar y aprovechar el tiempo. No se preocupe por eso, no es culpa suya. Sé que lo hizo con buena intención.

—Sé que lo hizo con buena intención —repitió la señora Crozier en tono malicioso y afectado; las dos me miraron.

—La jarra está donde siempre —dijo Roxanne.

Saqué del frigorífico la jarra del señor Crozier. Se me pasó por la cabeza que podían ofrecerme uno de los canutillos dorados de la caja, pero al parecer a ellas no se les ocurrió.

Yo me imaginaba que estaría tumbado, apoyado en las almohadas, con los ojos cerrados, pero el señor Crozier estaba completamente despierto.

—Estaba esperando —dijo, y aspiró una bocanada de aire—. A que vinieras. Quería pedirte… un favor. ¿Lo harás?

Dije que claro.

—¿Y guardarás el secreto?

Me preocupaba que me pidiera que lo ayudara a ir a la silla con orinal que había aparecido recientemente en su habitación, pero eso no tenía por qué ser un secreto.

Si.

Me dijo que fuera al escritorio que había frente a la cama, abriera el cajoncito de la izquierda y buscara una llave.

Lo abrí y encontré una llave grande y pesada, antigua.

Quería que saliera de la habitación, cerrando la puerta con llave. Que escondiera la llave en un sitio seguro, por ejemplo en un bolsillo de mis pantalones.

No tenía que contárselo a nadie.

Nadie debía saber que yo tenía la llave hasta que su mujer volviera a casa, y entonces debía dársela a ella. ¿Lo entendía?

Vale.

Me dio las gracias.

Vale.

Mientras hablaba conmigo tuvo todo el rato la cara cubierta por una película de sudor y los ojos brillantes, como si tuviera fiebre. Pero eso era bastante habitual por entonces.

—No debe entrar nadie.

—No debe entrar nadie —repetí.

—Ni mi madrastra ni… Roxanne. Solo mi esposa.

Cerré la puerta por fuera y me guardé la llave en un bolsillo de los pantalones, pero después me dio miedo de que se notara a través de la fina tela de algodón y bajé al salón de atrás para esconderla entre las páginas de I Promessi Sposi. Sabía que Roxanne y la señora Crozier no me oirían porque seguían con el masaje y Roxanne hablaba en su tono profesional.

—Hoy voy a tener trabajo más que suficiente con aflojarle estos nudos.

Y oí la voz de la señora Crozier, llena de aquel reciente descontento.

—… pegando más fuerte de lo normal.

—No me queda más remedio.

Iba hacia arriba cuando me asaltaron otros pensamientos.

Si el señor Crozier había cerrado la puerta, no yo —evidentemente él quería hacer creer eso—, y yo había estado sentada en el escalón de arriba como de costumbre, tendría que haberlo oído y haber avisado a quienes estaban en la casa. Así que volví abajo y me senté en el último escalón de la escalera principal, un sitio donde podría no haber oído nada.

Ese día el masaje parecía rápido y eficiente; no cabía duda de que no estaban contando chistes ni gastando bromas. Enseguida oí a Roxanne subiendo a todo correr las escaleras de atrás.

Se paró.

—Eh, Bruce —dijo.

Bruce.

Sacudió el pomo de la puerta.

—Bruce.

Después debió de acercar la boca al ojo de la cerradura, con la esperanza de que él, pero solo él, la oyera. No distinguí bien lo que decía, aunque sí el tono suplicante. Al principio burlón; después suplicante. Un momento después me dio la impresión de que rezaba.

Se rindió y se puso a aporrear la puerta con los puños, no muy fuerte pero sí con apremio.

Al cabo de un rato se detuvo.

—Vamos —dijo con más firmeza—. Si ha llegado hasta la puerta para cerrarla, también puede llegar para abrirla.

No pasó nada. Roxanne se asomó por encima de la barandilla y me vio.

—¿Le has llevado el agua al señor Crozier?

Dije que sí.

—¿Y no estaba la puerta cerrada ni nada?

No.

—¿Te ha dicho algo?

—Solo gracias

—Pues tiene la puerta cerrada con llave y no consigo que conteste.

Oí el bastón de la señora Crozier golpeando las escaleras de atrás.

—¿Qué alboroto es este?

—Se ha encerrado por dentro y no consigo que me conteste.

—¿Cómo que se ha encerrado por dentro? Se habrá atascado la puerta. La habrá cerrado el viento y se ha atascado.

Aquel día no hacía viento.

—Inténtelo usted —dijo Roxanne—. Está cerrada con llave.

—No sabía yo que esta puerta tuviera llave —dijo la señora Crozier, como si no saberlo pudiera negar el hecho. Intentó abrir sin mucho empeño y añadió—: Pues sí. Parece que está cerrada con llave.

El señor Crozier contaba con eso, pensé. Que no sospecharían de mí, que pensarían que él era el responsable. Y así era.

—Tenemos que entrar —dijo Roxanne. Le dio una patada a la puerta.

—No hagas eso —dijo la señora Crozier—. ¿Qué quieres? ¿Destrozar la puerta? De todos modos no se puede echar abajo; es de roble macizo. Todas las puertas de esta casa son de roble macizo.

—Pues tendremos que llamar a la policía.

Se hizo el silencio.

—Podrían subir por la ventana —dijo Roxanne.

La señora Crozier aspiró profundamente y habló con decisión.

—No sabes lo que dices. No quiero a la policía en esta casa. No quiero que suban por mis paredes como orugas.

—No sabemos qué estará haciendo ahí dentro.

—Es cosa suya, ¿no?

Otro silencio.

De repente pasos —de Roxanne— replegándose hacia las escaleras de atrás.

—Sí, más vale —dijo la señora Crozier—. Más vale que te marches antes de que se te olvide de quién es esta casa.

Roxanne estaba bajando las escaleras. Un par de golpetazos de bastón fueron detrás de ella pero no siguieron bajando.

—Y ni se te ocurra ir a la policía a mis espaldas. No va a aceptar tus órdenes. Además, ¿quién da las órdenes aquí? Tú no, desde luego. ¿Entendido?

Al poco oí un portazo en la cocina, y a continuación el coche de Roxanne que arrancaba.

A mí no me preocupaba la policía más que a la señora Crozier. La policía en nuestro pueblo era el agente McClarty, que iba al colegio a llamarnos la atención por montar en trineo por la calle en invierno o nadar en el canal del molino en verano, cosas que seguíamos haciendo. Resultaba ridículo imaginárselo subiendo por una escalera de mano o dándole un sermón al señor Crozier al otro lado de una puerta cerrada con llave.

Le diría a Roxanne que se ocupara de sus asuntos y que no se metiera en los de los Crozier.

Sin embargo, no resultaba tan ridículo imaginarse a la señora Crozier dando órdenes, y pensé que quizá empezaría a hacerlo ahora que Roxanne —que al parecer ya no le caía bien— se había marchado. A lo mejor la tomaba conmigo y me preguntaba si yo tenía algo que ver.

Pero ni siquiera giró el pomo de la puerta. Allí plantada, se limitó a murmurar:

—Más fuerte de lo que parece.

Después bajó las escaleras. El despiadado ruido de costumbre con su impasible bastón.

Esperé un rato y entonces fui a la cocina. La señora Crozier no estaba allí. Tampoco en el salón, ni en el comedor, ni en el solarium. Me armé de valor y llamé a la puerta del retrete; la abrí, y tampoco estaba allí. Miré por la ventana de encima del fregadero y vi su sombrero de paja moviéndose lentamente sobre el seto de cedro. Estaba en el jardín, en pleno calor, andando ruidosamente entre sus arriates.

A mí no me preocupaba la idea que tanto inquietaba a Roxanne. No me paré a pensarlo, porque me parecía absurdo que una persona a la que le quedaba tan poco tiempo de vida fuera a suicidarse. No podía ocurrir.

De todos modos estaba nerviosa. Me comí dos canutillos, que seguían en la mesa de la cocina. Los comí con la esperanza de que el placer me devolviera a la normalidad, pero apenas me supieron a nada. Metí la caja en el frigorífico para no rentar a la suerte comiendo más.

La señora Crozier seguía fuera cuando Sylvia llegó a casa. Y allí se quedó.

Saqué la llave de entre las páginas del libro en cuanto oí el coche y se la di a Sylvia en cuanto entró en casa. Le conté rápidamente lo que había pasado, omitiendo la mayor parte del jaleo que se había armado. Ella tampoco habría esperado a oírlo. Subió corriendo las escaleras.

Yo me quedé abajo, por si oía algo.

Nada de nada.

Después la voz de Sylvia, sorprendida y preocupada pero en absoluto desesperada, demasiado baja para que yo pudiera distinguir lo que decía. Al cabo de unos cinco minutos bajó y dijo que era hora de llevarme a casa. Estaba colorada, como si las manchas de las mejillas se le hubieran extendido por toda la cara, y parecía impresionada aunque incapaz de disimular su felicidad.

A continuación:

—¡Ah! ¿Dónde está mamá Crozier?

—En el jardín, creo.

—Bueno, supongo que debería hablar con ella un momento.

Después de hacerlo ya no parecía tan contenta.

—Supongo que sabes —dijo mientras sacaba el coche marcha atrás—, supongo que te imaginas que mamá Crozier está muy disgustada. No es que yo te eche la culpa a ti. Has sido muy buena y muy leal al hacer lo que te pidió el señor Crozier. No tenías miedo de que fuera a pasar nada, ¿verdad? Es decir, con el señor Crozier.

Dije que no.

—Creo que Roxanne sí —añadí luego.

—¿La señora Hoy? Sí. Lo siento.

Mientras bajábamos por lo que llamaban la cuesta Crozier, dijo:

—No creo que el señor Crozier lo hiciera con mala idea para asustarlas. Es que, verás, cuando estás enfermo, cuando llevas enfermo mucho tiempo, puedes llegar a no tener en cuenta los sentimientos de los demás. Te puedes volver contra la gente incluso cuando se portan bien y hacen todo lo que pueden por ayudarte. La señora Crozier y la señora Hoy se han esforzado mucho, desde luego, pero el señor Crozier ya no quería tenerlas siempre encima. Estaba un poco harto de ellas. ¿Lo comprendes?

No parecía darse cuenta de que no paraba de sonreír mientras hablaba.

La señora Hoy.

¿Había oído yo ese apellido alguna vez?

Pronunciado con tanta delicadeza y tanto respeto, y sin embargo con infinito paternalismo.

¿Me creía lo que decía Sylvia?

Creía que era lo que él le había contado.

Volví a ver a Roxanne aquel día. La vi justo cuando Sylvia estaba hablando conmigo y descubriéndome aquel apellido nuevo. La señora Hoy.

Ella —Roxanne— estaba en su coche, parada en la primera bocacalle al final de la cuesta Crozier para vernos pasar. No me volví para mirar porque me resultaba todo demasiado confuso, mientras Sylvia me hablaba.

Sylvia no podía saber de quién era el coche, por supuesto. No podía saber que Roxanne debía de haber vuelto para enterarse de qué pasaba. O a lo mejor había estado dando vueltas a la manzana con el coche todo el rato desde que se marchó de casa de los Crozier. ¿Era posible?

Probablemente había reconocido el coche de Sylvia. Me habría visto. Debió de comprender que todo iba bien, a juzgar por la amabilidad, la seriedad y la leve sonrisa con que me hablaba Sylvia.

No dobló la esquina para subir la cuesta y regresar a casa de los Crozier. No, no. Cruzó la calle —lo vi por el retrovisor— y se dirigió al este del pueblo, donde habían construido las casas durante la guerra. Era allí donde vivía.

—Fíjate en la brisa —dijo Sylvia—. A lo mejor esas nubes nos traen lluvia.

Las nubes eran altas y blancas, deslumbrantes; no parecían en absoluto nubes de tormenta, y la brisa se debía a que estábamos en un coche en movimiento con las ventanillas bajadas.

Comprendí bastante bien la competición que hubo entre Sylvia y Roxanne, pero me resultaba raro pensar en el premio prácticamente inexistente, el señor Crozier, y pensar que había podido tener la voluntad de tomar una decisión, incluso de renunciar, a tales alturas de su vida. La carnalidad a las puertas de la muerte —o el verdadero amor, en realidad— eran cosas que tuve que quitarme de encima con un escalofrío.

Sylvia se llevó al señor Crozier a una casita alquilada junto al lago, donde él murió poco antes de que cayeran las hojas.

La familia Hoy se trasladó a otro sitio, como hacían frecuentemente las familias de los mecánicos.

Mi madre tuvo que luchar con una enfermedad que fue dejándola inválida y puso punto final a su sueño de montar un negocio.

Dorothy Crozier sufrió un derrame cerebral pero se recuperó, y se la recordaría por comprar caramelos de Halloween para los niños a cuyos hermanos mayores había echado de su casa.

Yo me hice mayor, y vieja.

Recomendaciones Gatopardo

Más historias que podrían interesarte.