El idiota y el rey: apuntes sobre la locura

En la historia del arte muchos han coqueteado con las nociones de insensatez y locura. Los autores de piezas concebidas a partir de reflexiones profundas en torno a los límites han sido calificados muchas veces como dementes, genios incomprendidos e innovadores.

Es sencillo rastrear la noción de un vínculo fructífero entre arte y locura en una serie de obras, desde la Melancolía de Dürer o El sueño de la razón produce monstruos de Goya, hasta las escenas descarnadas de delirio en el expresionismo alemán y los paisajes oníricos del surrealismo. Pero, repasando nombres en mi cabeza, hay una serie de obras que nos hacen pensar en el artista como demente y que son precursoras de lo que conocemos como performance; éstas cuentan con la singularidad ventajosa de que, en ellas, el cuerpo del creador es el protagonista.

Durante el invierno de 1962 era posible encontrar en las calles de París a un individuo que, sin apenas mediar palabra, ofrecía al transeúnte una visita al museo contenido en su sombrero. Ese hombre era Robert Filliou y, en efecto, portaba en su cabeza obras de distintos artistas vinculados al movimiento Fluxus, una agrupación de vanguardia cuyas ideas políticas —orientadas hacia una concepción democratizante del arte que se oponía a las dicotomías artista- espectador y arte-vida cotidiana— se tradujeron en intervenciones en las que el trabajo colaborativo, el humor y la creación de circuitos comunicativos eran planteamientos centrales. Baste un ejemplo. Ese mismo año, en Wiesbaden, varios de los miembros de Fluxus habían interpretado la composición “Piano activity”, del estadounidense Philip Corner; el piano que utilizaron terminó destruido, pues las indicaciones de la partitura incluían golpear, arañar o frotar el instrumento con cualquier objeto. La presentación de Piano activities (1962) fue un escándalo. La televisión alemana transmitió en cuatro ocasiones el evento y lo acompañó con el comentario: “die Irren sind los!” (“¡los lunáticos han escapado!”). Fluxus no tardó en convertirse en un referente para el arte de mediados del siglo XX.

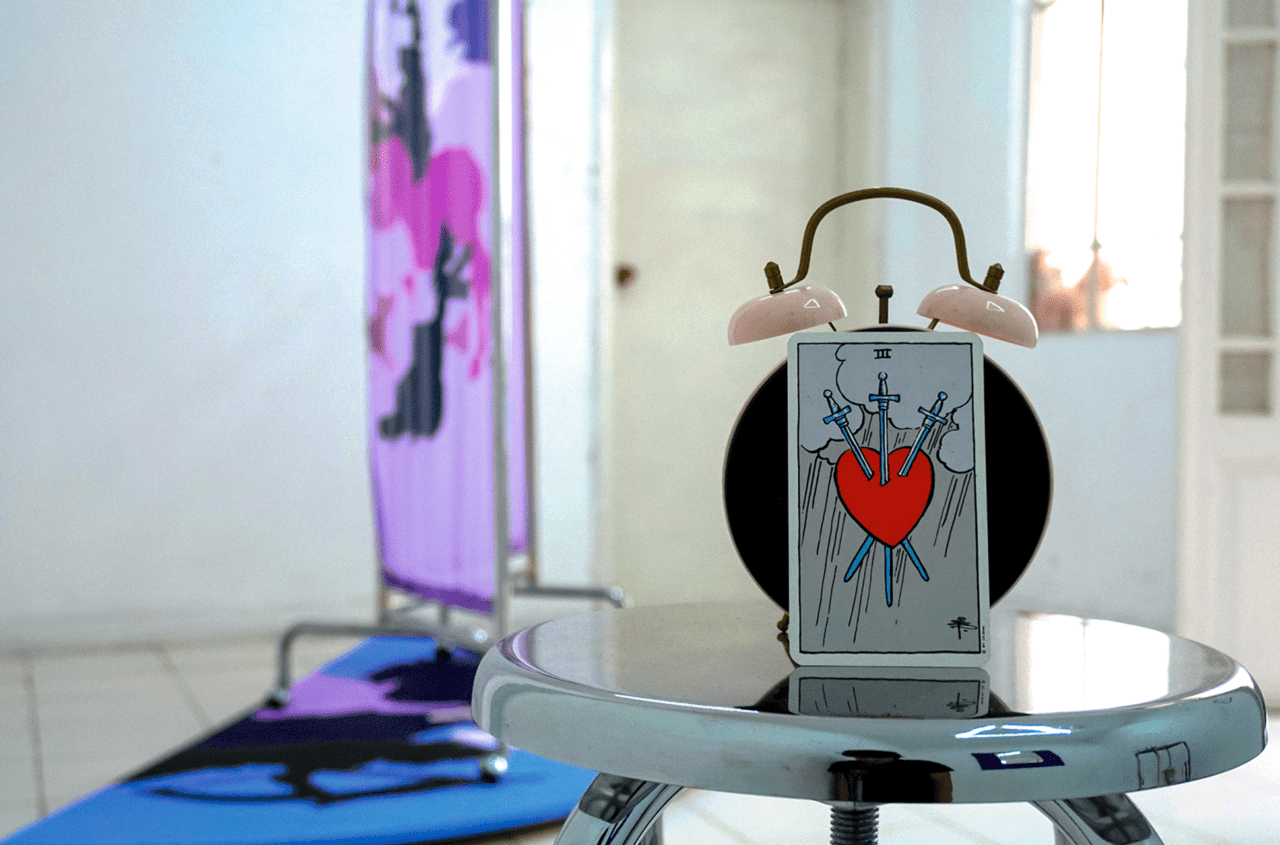

Interacciones (2017), Natalia Rodríguez Caballero. Fotos cortesía de la artista.

A principios de los setenta, Chris Burden se hizo de un nombre gracias a “acciones” en las que, por ejemplo, prendía fuego a sus pantalones y luego rodaba hasta apagarlos (Fire roll, 1973); pasó cinco días encerrado en un casillero (Five days locker piece, 1971); e hizo que su asistente le disparara en el brazo izquierdo con un rifle calibre 22 (Shoot, 1972). Otro performance controvertido de ese periodo fue Seedbed (1972), donde el artista italiano Vito Acconci se masturbaba, oculto bajo una rampa construida en la galería neoyorkina Sonnabend, mientras relataba, entre gritos, fantasías sexuales sobre los asistentes. Bas Jan Ander, por su parte, fue filmado en 1970 arrojándose desde una azotea o directo a uno de los canales de Ámsterdam sobre su bicicleta. En 1974 la figura más reconocida de Fluxus, Joseph Beuys, visitó por primera vez Nueva York, donde era prácticamente venerado. Fiel a su reputación hizo de todo el viaje una de las obras más discutidas de la época. Al salir del aeropuerto, un asistente lo cubrió con una manta de fieltro y lo llevaron en una ambulancia a la galería René Block, donde pasó tres días consecutivos aislado en una de las salas. Durante ese tiempo su única compañía fue un coyote, con el que compartió el espacio durante ocho horas al día. Al terminar, lo llevaron de regreso al aeropuerto siguiendo el mismo ritual. La pieza se tituló I like America, and America likes me.

Quizás sea baladí insistir: por mucho que estas obras coqueteen con la insensatez, todas ellas responden a contextos específicos y fueron concebidas tras meticulosas cavilaciones; sólo si se las despoja de sus marcos referenciales podemos tacharlas de acciones descabelladas. De hecho, no son otra cosa que gestos de autoafirmación de los artistas, que despliegan a través de ellos un poder singular que permite —e inspira— la búsqueda obsesiva de los límites. Cada vez que una de estas obras despierta conmoción entre el público, se esgrime el argumento de que el arte sólo debe responder a sus propios códigos (desde la filosofía, a esto se le llama “autonomía del arte”). Estemos de acuerdo o no, este razonamiento conserva su vigencia: ponerlo en duda daría al traste con una serie de valores ilustrados que se le adjudican a las artes. La libertad de expresión es quizás el más preciado de ellos.

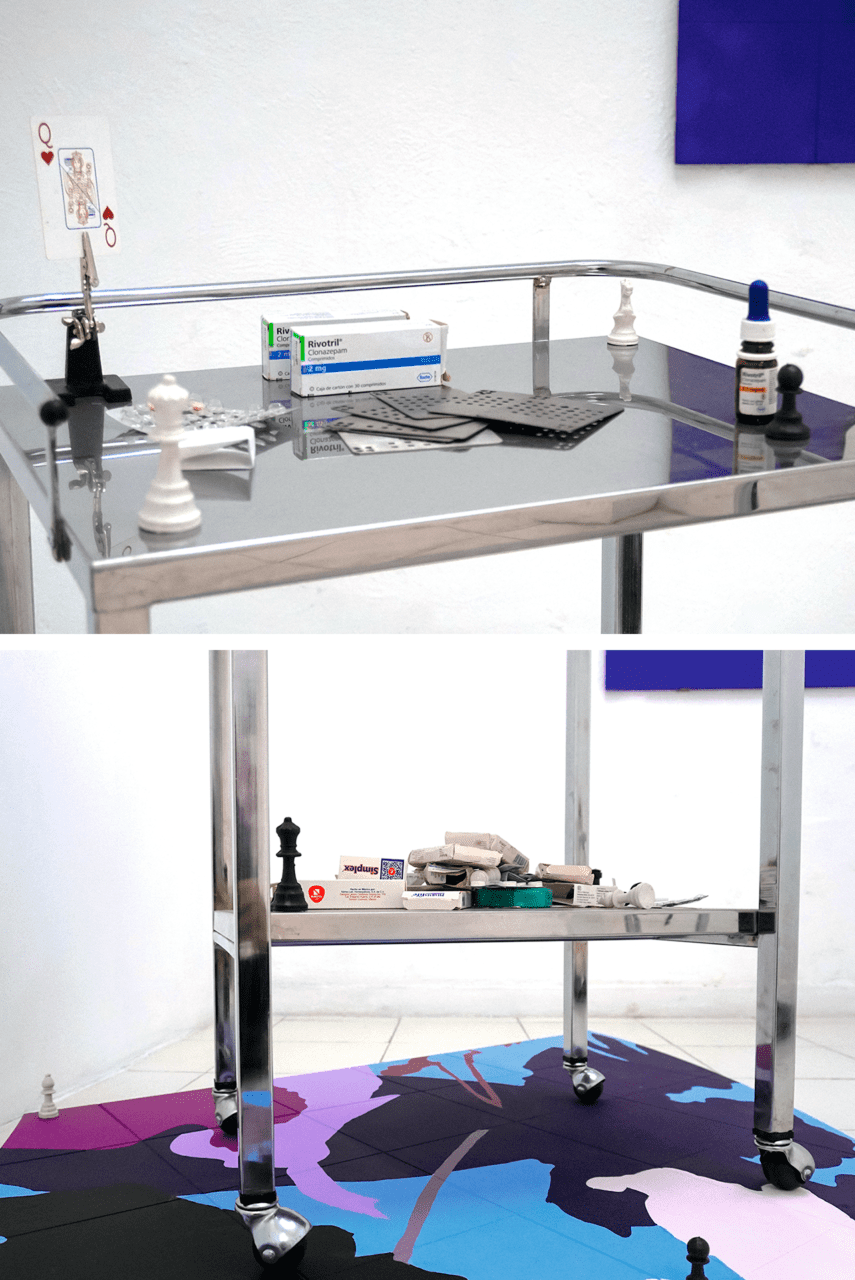

Interacciones (2017), Natalia Rodríguez Caballero. Fotos cortesía de la artista.

Una peculiar consecuencia de la autonomía de las expresiones artísticas es la alienación —práctica o simbólica— del campo artístico con respecto a las convenciones que solemos asociar con la cordura. “No por casualidad nuestra cultura supone que el artista está loco”, dice el filósofo Boris Groys en su ensayo Las políticas de la instalación (2008). “Hay poder en la exclusión y, especialmente, en la autoexclusión. El que está excluido puede ser poderoso justamente porque no es controlado por la sociedad; tampoco queda limitado en sus acciones soberanas por alguna discusión pública o por alguna necesidad de autojustificación pública”.¹ Groys también ha trabajado con los excesos argumentales que propicia dicho poder. El libro que lo catapultó como filósofo de circulación global fue Obra de arte total Stalin (1988), donde defiende la idea de que la realización más plena de la obra de arte total, que propuso Wagner, tuvo lugar en la Unión Soviética bajo el yugo de Stalin.

A pesar de que esta comparación suene disparatada en sí misma, no es gratuita. Desde los albores de la modernidad se ha buscado en el artista un modelo político. Schiller defendió en sus Cartas sobre la educación estética del hombre que el arte es la mejor herramienta para formar sujetos ilustrados más humanos. El socialista utópico Claude Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon, sostuvo que los artistas debían jugar un papel en la dirección política de la sociedad moderna pues su creatividad fomentaría el progreso tecnológico. Finamente, el constructivismo ruso luchó activamente para que los artistas de la vanguardia tuvieran un rol importante en la producción industrial de una joven Unión Soviética, bajo el argumento de que sólo el trabajo artístico, libre de la alienación que caracteriza al trabajo asalariado, podría gestar al nuevo hombre del comunismo. Hoy en día se adjudican cualidades que antes solían asociarse únicamente al artista a las figuras de poder predilectas del capitalismo avanzado, por ejemplo, Elon Musk y Jeff Bezos, a quienes describen con frecuencia como arriesgados, creativos e innovadores.

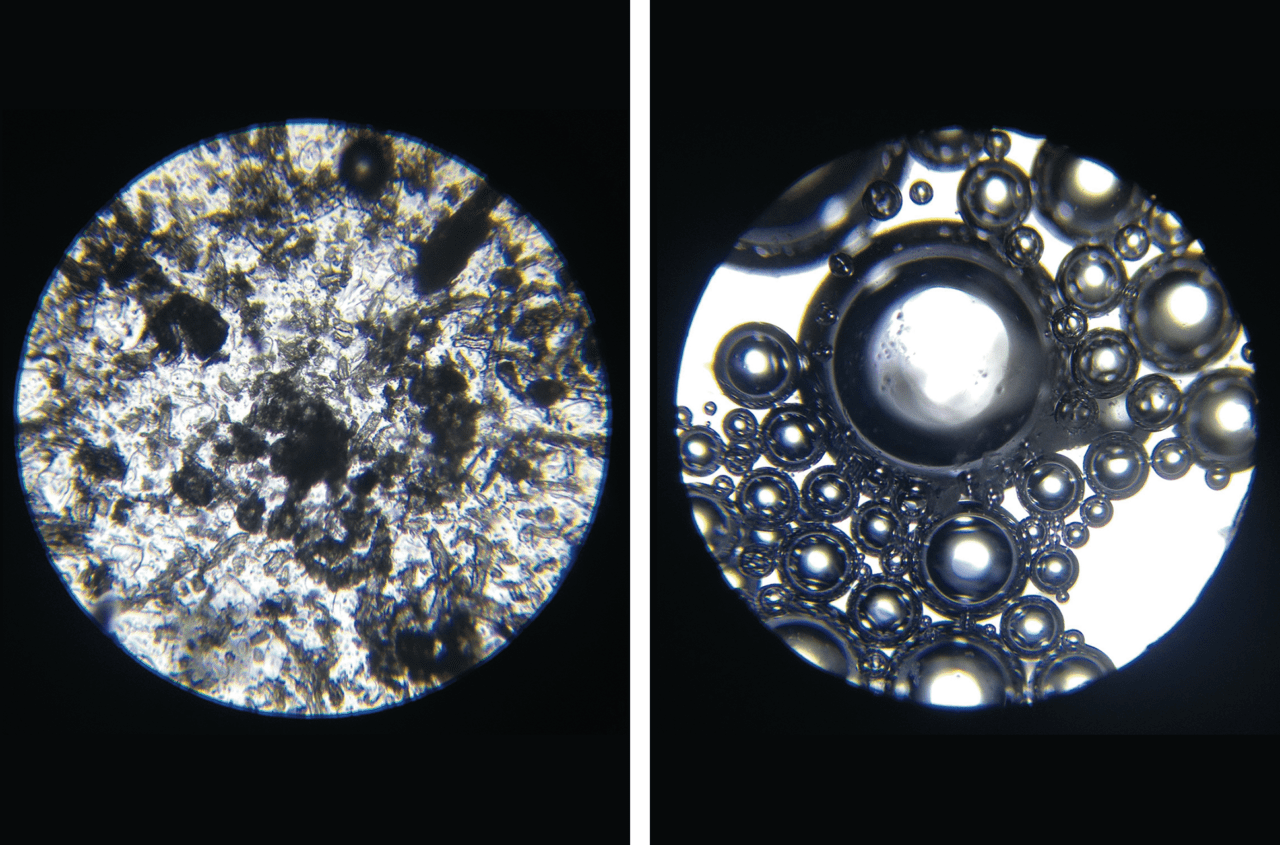

Nunca se siente mayor cólera que cuando una mujerzuela se enfurece (2021), Natalia Rodríguez Caballero.

Recomendaciones Gatopardo

Más historias que podrían interesarte.