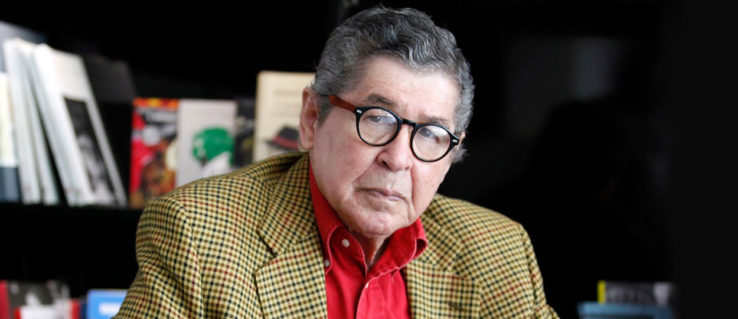

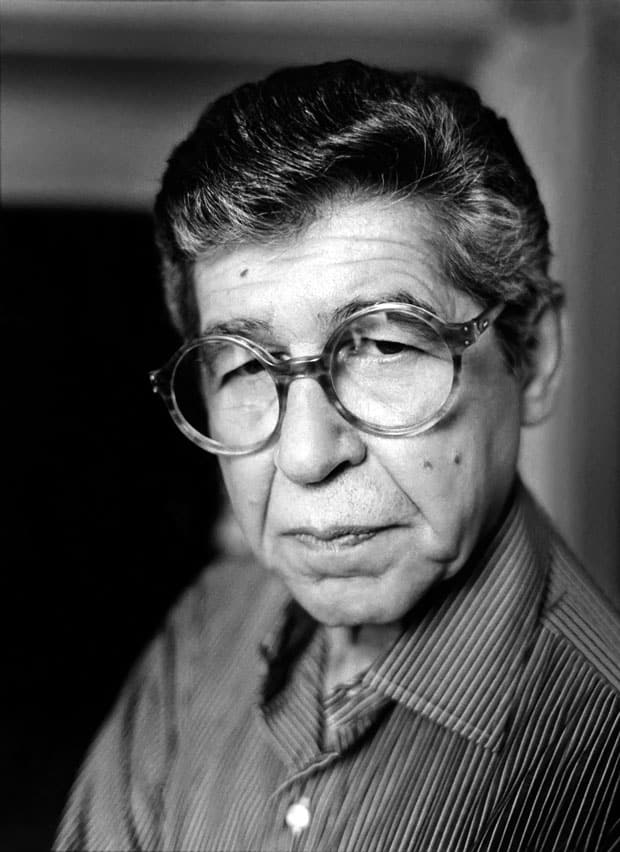

Bryce Echenique, sobreviviendo a sí mismo

El escritor peruano habla de las formas en que ha puesto su vida en peligro para llegar hasta aquí.

Dice que ha puesto su vida en peligro para llegar hasta aquí. Que ha tenido que cruzar media ciudad a toda prisa y salir disparado del almuerzo en el que estaba y esquivar todos los carros que en el camino le cerraban el paso. Que no ha dudado en pasarse los semáforos en rojo y que no le ha importado violar todas las normas de tránsito, por llegar puntual a esta cita. Ése es Bryce, Alfredo Bryce Echenique, el escritor habituado a convertir un desplazamiento ordinario entre dos puntos en una verdadera épica donde él mismo pone en juego su integridad. Basta un instante con Bryce para que la realidad se empiece a difuminar y él tome el control de la verosimilitud de los hechos. Pero aquello que podría parecer pura exageración o simple alarde narrativo es, en el caso suyo, un relato verídico.

Ahora, el autor peruano de Un mundo para Julius camina, con la tranquilidad de quien se ha salvado de una catástrofe automovilística, hacia el salón principal de su departamento en Lima. Bryce tiene setenta y cuatro años y las dos horas de caminata diaria a las que se tiene acostumbrado por los malecones de San Isidro, bordeando los acantilados que dan al Pacífico, lo mantienen con buen semblante. Nos sentamos en el largo sofá de su sala, vigilados por un retrato suyo que nos mira desde la pared. La luz de la tarde cae en diagonal a través de los ventanales del departamento y desde aquí se ven las cabezas de los árboles asomando desde el parque que parece el enorme jardín trasero del edificio. No pasan ni diez minutos antes de advertir que tiene demasiada sed. Se toca la garganta y dice que debe ser por el almuerzo previo que está así, ensayando una excusa. Ofrece un vodka tonic y de inmediato se pone en la tarea cual barman experimentado. Empuja la puerta batiente de su cocina y desaparece por un minuto. Se le escucha preguntar qué dosis quiero en mi vaso, desde el ambiente contiguo. Desde su tercer divorcio, que ocurrió hace un par de años, vive solo en este departamento alquilado y, tras varias mudanzas en Europa y América a lo largo de su vida, dice que «de aquí me sacan con los pies por delante». Su ama de llaves no viene hoy pero él lo tiene todo bajo control. Es famoso entre sus amigos por la generosidad con la que abre su bar y porque las tertulias con él pueden durar días enteros sin que las historias se agoten.

En seguida, Alfredo Bryce Echenique asoma en la sala de su casa con dos generosos vasos. La imagen es tan doméstica que, por un momento, no parece ser quien es. Ese hombre que es considerado uno de los escritores latinoamericanos más originales posteriores al boom, quien fundó con la oralidad de sus personajes un registro narrativo único en novelas como Un mundo para Julius y La vida exagerada de Martín Romaña. Aquel escritor que se vio envuelto desde 2006 en un escándalo de presuntos plagios de artículos periodísticos, que aún están en litigio. El mismo autor que, por ese antecedente, recibió un aluvión de críticas que pusieron en duda su reputación, tras ganar el premio de la Feria del Libro de Guadalajara en 2012. La tarde soleada de primavera atraviesa los ventanales del salón, encendiendo el espacio. La biblioteca o lo que queda de ella después de regalar un millar de libros al dejar la casa de su tercera esposa, Anita Chávez, cubre toda la pared del fondo. Bryce se acomoda en el sofá después de dar un trago a su copa y empieza a hablar de sus antepasados, de los años de opulencia de la familia Echenique, de su tatarabuelo ex presidente, de las riquísimas haciendas que tenían y que hoy pasaron a ser distritos enteros de Lima —como La Victoria—, de los días en que soñaba con ser un escritor mientras su padre lo obligaba a terminar la carrera de derecho, y de la tarde en que se subió a un barco de carga con su amigo Françoise Mujica y partió rumbo a Europa, convertido en abogado tras cumplir sus designios familiares.

—Alfredo y yo viajamos en el mismo camarote. En esa época era devoto de Montherlant y de Hemingway así que llevó un baúl repleto de libros. Entre la lectura y la bebida nos pasábamos todo el día —recuerda Mujica, su compañero de la facultad, desde la terraza de su casa en Lima, una mañana de primavera de 2012.

Entonces era 1964 y el joven aspirante a escritor partió del Perú para no volver en décadas, con el único propósito de convertirse algún día en Alfredo Bryce Echenique.

2.

Cuando era niño su madre lo amarraba a la pata de la cama. Elena Echenique había descubierto que ésa era la única manera de controlar las desapariciones de uno sus cinco hijos, Alfredo Bryce, un niño ensimismado, apacible y algo miope. Por ese temperamento que lo hacía invisible, sus fugas siempre pasaban desapercibidas hasta que alguien descubría que no estaba y, entonces, empezaban a buscarlo en los alrededores de la casa en la que veraneaban en el balneario de La Punta, a quince kilómetros de Lima.

—Mi mamá decía que yo era la pata de Judas, que era muy fácil perderme de vista, y por eso me amarraba.

Bryce recuerda nítidamente ese castigo, pero también se recuerda a sí mismo muy tranquilo esperando a que lo liberaran, porque mientras permanecía amarrado iba de viaje dentro de su cabeza. «Ni bien lo ataban a la pata de la cama, volvía a la calma. Él mismo se entregaba cuando sabía que lo merecía», escribe el periodista Mariano Olivera en su libro Bryce antes de Julius. Ya desde entonces tenía una enorme capacidad de entretenerse con nada. De leer el vacío. En el primer volumen de sus memorias, Permiso para vivir, publicado en 2004, escribe: «Mi atracción por los rincones la recuerdo desde niño. Y recuerdo que también yo atraía la presencia de los rincones». Muy temprano el mundo exterior se le hizo más aburrido que el mundo imaginario sobre el que tenía poderes. Un tímido prefiere estar solo. Un solitario aguza la mirada. Una buen observador entiende a un volumen diferente. Todo eso era Bryce. Y aunque su padre intentó conminarlo a que tomara el camino de las leyes y convertirlo en su heredero para que terminara al frente del Banco Internacional, uno de los más grandes de Perú y propiedad de la familia, la vocación literaria terminó por arrástralo como una marea desbordada.

—Mi mamá era una gran lectora, pero creo que la inventiva de Alfredo era como la de mi papá. Él también era muy ocurrente, aunque era un hombre callado —cuenta Elena Bryce, la hermana del escritor, seis años menor que él.

Sus dos familias eran de leyenda. Los Bryce habían llegado desde Londres a fines del siglo XIX. Abrieron una casa comercial que vendía insumos para grandes navíos, y que Francis y John Bryce decidieron inaugurar en el Callao, el principal puerto del Perú. Ese remoto país de Sudamérica estaba en plena expansión económica tras la guerra con Chile, y era un mercado fértil para que los Bryce hicieran crecer su fortuna. Los Echenique habían sido grandes terratenientes y contaban con un ex presidente entre sus antepasados, Rufino Echenique, que gobernó el país a mediados del XIX. Había llegado al poder después de una larga carrera militar que había empezado con su enrolamiento en uno de los batallones al mando del libertador José de San Martín, un año después de la independencia del Perú. Estas dos familias notables de la oligarquía limeña, los Bryce y los Echenique, acabaron emparentándose por primera vez tres generaciones antes de que naciera el escritor, cuando un hijo del presidente se casó con María Rosa Bryce López-Aldana. Ella tenía un hermano llamado Ramón y ambos, hermano y hermana, tuvieron dos hijos varones a los que llamaron igual: Francisco Echenique Bryce, el de ella, Francisco Bryce Arróspide, el de él. Los franciscos eran primos hermanos de edades cercanas. A los franciscos les gustaban los números. Cuando los franciscos crecieron fundaron juntos el Banco Internacional. Uno asumió la presidencia, y el otro la gerencia general. Cuenta Alfredo Bryce que un día, mientras los negocios estaban en su mejor momento, uno de los primos le pidió al otro que lo dejara casarse con su hija. Como ellos eran hombres de confianza, pero sobre todo parientes, el pedido fue aceptado. De ese matrimonio entre el tío y la sobrina, en el que había veinte años de diferencia, nació Alfredo Bryce Echenique. Pero, según el escritor, ese coctel de genes hizo que su hermano mayor naciera sordomudo. Aquel hecho determinaría el destino del matrimonio y de todo lo que se viviría en la casa de los Bryce Echenique. El hijo enfermo —el mayor, Paquito— sería el centro de gravedad las alegrías y frustraciones de una familia a la que la fortuna no sirvió de nada para darle una vida normal.

Alfredo Bryce se recuerda a sí mismo de niño, siendo testigo de las discusiones entre sus padres que hacían lo posible para que Paquito se integrara a la vida familiar. Gastaron un dineral enviándolo a internados en Estados Unidos, contratando a los mejores maestros, invirtiendo horas para que pudiera comunicarse.

—Si uno no lo oía gesticular, podía no darse cuenta que era sordomudo, porque era un chico muy tranquilo—, recuerda su hermana, intentando restarle gravedad al pasado. Elena Bryce es la menor de los cinco hermanos, y por eso dice que ella no sale ni en las fotos ni en las novelas.

La película imposible del hijo enfermo fue despostillando el ya difícil matrimonio entre el tío y la sobrina. Entre un hombre que, antes de casarse, había pasado dieciocho años como contador de un barco mercante, había dado la vuelta al mundo y había sido torero en España; y una mujer que sólo había salido de la mansión de su padre para ir a su propia boda, se había educado con institutrices europeas, tocaba el piano y leía a Proust. Con los años, Paquito pudo sentarse a la mesa a comer con sus hermanos, y logró incluso desarrollar cierto talento con las manos que le permitió tener un oficio de ceramista, y pintar cuadros que los amigos de la familia compraban sin falta. Aquel enorme esfuerzo familiar sirvió para que Paquito tuviera una vida productiva, aunque dependiente de por vida. Murió a los sesenta y nueve y, dos días después, su madre casi centenaria, que vivía con él y aún lo cuidaba como a un niño, le siguió los pasos.

—Ella no reconocía a nadie, pero cuidaba a su hijo. Vivían juntos. Él ya estaba ciego. Despertó a los cincuenta años ciego. Era una maldición lo que tenía ese hombre —recuerda Bryce.

En casa de los Bryce Echenique catorce empleados se encargaban de atender a los padres y a sus cinco hijos.

—Me acuerdo que peleábamos mucho —dice Elena Bryce, que tiene el cabello corto y las mejillas gruesas, como su hermano más famoso—. Él me decía: «Estás horrible, no salgas así delante de mis amigos», cosas de esas, pleitos de hermanos, lo normal.

Vivían en una residencia en el distrito de San Isidro, el más distinguido de Lima, y su mundo no se parecía en nada al Perú empobrecido de los cincuenta, ese país que se filtraba levemente en las historias que el escritor, siendo niño, escuchaba en la cocina cuando los empleados hablaban entre ellos. Un universo que parecía tan fascinante como desconocido, donde las personas tenían pocas cosas y vivían austeramente, como lo hacían en las habitaciones de servicio de su propia casa. Ése, dice Bryce Echenique, fue el descubrimiento más grande de su vida de niño: los empleados eran seres diferentes.

3.

Alfredo Bryce abre el pequeño baúl de madera que hay sobre la mesa. Un olor a tabaco invade el salón. Estira la mano y saca un puro que enciende al instante. Ya es de noche y la luz tenue de las lámparas se derrama sobre el sillón. Bryce se acomoda y cruza una pierna sobre otra, de manera que la que va encima queda colgando, como si se pusiera a sí mismo un cerrojo.

—Lo más trágico de todo es que esa casa era un nido del dolor. Cada uno sufría en su cuarto. Menos mi hermano Eduardo, que era el tercero y que era un tarambana, un jaranista, y nunca estaba. Recuerdo mucho a mi papá requintando: «Este hijo de mierda», por Paquito. Porque de pronto un día el pobre descubrió la masturbación y entonces, mientras estaba en esas, pegaba unos alaridos y todos nosotros nos manteníamos calladitos como si no pasara nada.

Su padre era un hombre alto y apuesto, de pocas palabras, sarcástico cuando abría la boca, y con una singular afición por los trabajos manuales, heredada de sus días en altamar. Cuando no estaba dirigiendo el Banco Internacional, reparaba cortinas y zurcía medias. Era silencioso dentro de su casa y un gran contador de historias fuera de ella. Aunque era tranquilo, las ocurrencias de Paquito lo sacaban de sus casillas. Se ponía furioso, le pedía cuentas a su mujer, maldecía.

—Mi papá gritaba: «Yo no he trabajado tantos años de mi vida, carajo, para tener que aguatar a este huevón…»

Ésa era la maldición cotidiana en la casa, y todos los que vivían allí se esmeraban para no hablar de lo que sucedía.

—Una vida era la de los pisos de arriba, donde vivíamos, y otra la del piso de abajo, a la que llegaba la visita. La tragedia de arriba nunca bajaba. Cada uno de nosotros sobrevivía a esa casa como podía.

Toda la atención se concentraba en Paquito. Por eso Bryce recuerda una infancia entre las faldas de sus nanas, o cruzando la ciudad a solas con el chofer, o jugando en el patio con el mayordomo o con el hijo de la cocinera. Su primera novela, Un mundo para Julius, es en parte esa historia: la historia de un niño solitario de la oligarquía limeña que, a medida que crece, descubre los contrastes con el mundo que lo rodea. A través de los ojos de Julius, Bryce evidencia el clasismo, el racismo y la hipocresía de ese mundo, desde un sentido del humor y una ironía agudos. Cuando se publicó esa novela, en 1970, se convirtió en un bicho raro de la literatura en el Perú. Por primera vez un rico escribía, y escribía, además, una gran novela sobre la clase alta que empezaba así: «Julius nació en un palacio de la avenida Salaverry, frente al antiguo hipódromo de San Felipe; un palacio con cocheras, jardines, piscina, pequeño huerto donde a los dos años se perdía y lo encontraban siempre parado de espaldas, mirando, por ejemplo, una flor; con departamentos para la servidumbre, como un lunar de carne en el rostro más bello, hasta con una carroza que usó tu bisabuelo, Julius, cuando era Presidente de la República, ¡cuidado!, no la toques, está llena de telarañas, y él, de espaldas a su mamá, que era linda, tratando de alcanzar la manija de la puerta. La carroza y la sección servidumbre ejercieron siempre una extraña fascinación sobre Julius, la fascinación de ‘no lo toques, amor; por ahí no se va, darling‘. Ya entonces, su padre había muerto». Los militares de la dictadura del general Juan Velasco Alvarado, instalada en el Perú en el año 1968, la tomaron como una novela parricida, en la que el escritor arremetía contra su propia clase. Bryce recordaría en una entrevista, años después, que «se dijeron tantas cosas: ésta es la novela de la revolución, por ejemplo, o que era el canto del cisne de la oligarquía. Cosas que jamás pensé al escribirla, porque además la escribí mucho tiempo antes de la reforma agraria». Esa reforma tenía por entonces al país partido en dos. El general Velasco nacionalizó el Banco Internacional de los Bryce y expropió sus haciendas a los Echenique. Pero Alfredo Bryce Echenique —un efervescente contestatario a ojos del general—, mereció el premio Nacional de Literatura en 1972. De todos modos, Un mundo para Julius sobrevivió al paso del tiempo como un verdadero clásico de la literatura de América Latina.

Alfredo Bryce da una bocanada a su habano. Hace rato ha descorchado una botella de Rioja para acompañar el jamón de bellota que trajo en la maleta de su último viaje a Madrid. Ha propuesto picar algo antes de ir al bar del Hotel Country, a unas diez calles de su departamento, a comer de verdad. Cuenta que su padre lo obligó a graduarse como abogado y que gracias a eso pasó por la Universidad de San Marcos, donde dejó de ser un extranjero en su propio país. Aunque su plan original había sido estudiar en la Universidad de Cambridge, en Gran Bretaña, como le dijo al periodista Alfredo Barnechea en una entrevista de 1996: «Mi padre me hizo una gran trampa. Para ingresar a Cambridge, saliendo del Colegio San Pablo, que era un colegio inglés, había dos requisitos: pasar un examen de historia de Inglaterra y otro de latín, en el British Council, y haber ingresado a San Marcos». Una vez que ingresó a esa universidad pública, la más antigua de América y en la que confluía todo el Perú, su padre le preguntó: «¿Y quién te va a pagar la Universidad de Cambridge?». Bryce no tuvo más opción que quedarse en San Marcos. Allí descubrió que alumnos de todas las sangres y regiones, ricos y pobres, convivían en el patio de Letras. Para eso le sirvió la universidad, dice. Para entender dónde estaba parado. Y para tener su número de registro en el Colegio de Abogados que aún es válido.

—Aunque no le gustaba el derecho —recuerda Françoise Mujica—, seguía las clases con muchísima dedicación. Tengo fotos del día que nos colegiamos. Luego él practicó en un estudio de verdad.

Cierto. Bryce llegó a trabajar como abogado algunos meses.

—Estoy apto para ejercer, si quisiera —dice Bryce, y se levanta del sofá para servir dos copas más.

Tras ganar un beca para estudiar en la Sorbona, en París, gracias a los contactos que su madre le ayudó a conseguir, pudo partir a Europa con la idea de convertirse, allá, en escritor. Tenía veinticinco años. Su padre ya no podía prohibirle nada, porque Bryce había cumplido con la promesa de terminar la carrera, pero tampoco pensaba ayudarlo en su plan europeo. Sólo autorizó que una camioneta del banco, que iba a recoger dinero de las oficinas al sur de Lima, lo llevara hasta el puerto desde el que partiría a su nueva vida en Francia. A los pocos meses de terminar la universidad, y con escasos ahorros, Alfredo Bryce emprendió el viaje que cambiaría su vida para siempre. Esa mañana de 1964, a bordo de un buque cargado de acero, zarpó desde el puerto de Marcona, a quinientos kilómetros de Lima, con su compañero de la universidad, Françoise Mujica. Iban a cruzar medio mundo para llegar después de veintiún días al puerto de Dunquerque, al norte de Francia. Desde entonces, aunque pasarían cuatro años hasta que publicara su primer libro de cuentos, Huerto cerrado, con el que ganaría el premio Casa de las América, su vida se empezaría a parecer cada vez más a la que había imaginado, la de escritor a tiempo completo.

—En esa época él estaba enamoradísimo de la que sería su primera esposa, Maggie Revilla. Ella llegaría después a Francia, al año siguiente —cuenta Mujica, un hombre alto, de ojos claros y finas facciones.

Son casi las once de la noche y Bryce dice que ya es hora de irnos. Se pone de pie y va a buscar las llaves, quizá a su habitación. Indica que dejemos todo como está, porque vamos y volvemos. Salimos del departamento y bajamos, en el estrecho ascensor del edificio, hasta el garaje. El Mini Cooper rojo sangre de Bryce brilla junto a todos los demás autos sin gracia. Llevamos varias horas de conversación, tantas como copas encima. Pero eso no intimida a Bryce, que sube al auto, lo pone en marcha y retrocede con decisión para salir del edificio. Al salir, acelera y nos sacudimos por efecto de la inercia. Vamos a parar a una avenida oscura y vacía que le da ánimos para ir más rápido. Toma el volante con las dos manos y gira sin ninguna intención de pisar el freno en la primera curva. Mientras maneja, conversa. Me sigue contando algo que no escucho porque estoy demasiado preocupado en mirar hacia adelante. Pero él conduce sin sobresaltos, como un experto en esa ruta. La idea de estrellarnos contra un árbol me hace pensar que seríamos una estupenda noticia de último minuto. Bryce siempre es un buen titular.

4.

Poco después, frenamos de golpe. Bryce encaja su Mini Cooper en un espacio vacío del estacionamiento, afuera del Hotel Country Club, y baja del auto sin un atisbo de tensión. Por el contrario, está muy animado y camina hacia las escalinatas que conducen al amplio jardín frontal. Está a punto de suceder algo raro. Cuando él atraviese el umbral del hotel, saltará de la realidad a la ficción. Porque el Country es muy Bryce. Es una suerte de locación literaria en la que se rodaron largas partes de dos de sus novelas, el lugar al que Julius se mudó durante un verano completo con su familia, mientras quedaba lista la nueva casa que habían decidido construir, y el sitio donde un adolescente llamado Manongo Sterne, protagonista de No me esperen en abril (1995), vivió los mejores días de su vida, jugando con los amigos ricos del barrio, entre las piscinas y los jardines de este hotel señorial. Bryce Echenique no encaja mejor en otro escenario de la ciudad que en este palacio que parece haber sido sacado de sus novelas y no al revés.

Empuja la puerta del bar inglés y el instante tiene su magia. Bryce en el Country es como un narrador tragado por su propio cuento. Suele pasar por aquí un par de veces por semana. Los meseros lo reconocen y uno de ellos se acerca de inmediato. Lo conduce a una mesa ubicada en un extremo del salón, como si la tuviera reservada para él. El escritor se sorprende de la cantidad de gente que hay. Es un bar para unas cuarenta personas que, en un día de semana como hoy, suele tener no más de tres mesas ocupadas y por eso le gusta mucho venir: porque es íntimo, elegante y familiar, porque lo siente como la prolongación de su casa, y porque lo atienden como rey. Pero esta noche todas las mesas están tomadas, hay más ruido que de costumbre y eso parece incomodarlo. Una mesera que lo saluda por su nombre le acerca la carta y le pregunta si va a tomar lo de siempre. La muchacha desaparece de inmediato mientras el escritor decide lo que ordenará para picotear: quesos y vino tinto.

Viéndolo sentado en este bar, podría parecer que su camino hasta aquí ha sido sencillo. Pero para que este hombre llegase a ser Bryce Echenique tuvieron que pasar demasiadas cosas: miles de horas a bordo de su máquina de escribir, decenas de amores con final infeliz, centenares de libros con los que aprendió a entender su propia voz. Todo empezó aquella mañana en la que partió a Europa desde el puerto de Marcona, a bordo del carguero Allen D. Christensen. Al pie del barco, Alfredo Bryce y su amigo Françoise Mujica, esperaron pacientemente la señal de partida, ya que no tenían ni siquiera hora fija de zarpe. Después de una larga demora, el buque dejó el puerto y empezó la travesía por el Pacífico, que los llevaría hasta su destino: Francia, donde iban a recalar en París. Una vez allí, su nueva vida como estudiante de literatura de La Sorbona se lo tragó.

—Me fui a Europa por delante, y Maggie llegaría tiempo después, también a estudiar —cuenta Bryce, hundido en su butaca de cuero, al recordar a una de las mujeres definitivas de su vida.

Margarita Revilla fue la primera mujer que le importó de verdad. La había conocido, a comienzos de los años sesenta, en una feria de automóviles en Lima. El día que la vio por primera vez ella trabajaba allí como promotora de una marca francesa. Bryce quedó aturdido. Era una mujer blanca, de cabello oscuro y facciones muy finas y a él la timidez lo paralizó y no pudo acercársele. Pero maquinó un plan. Como en toda feria, era fácil conseguir un fotógrafo y Bryce le pagó a uno para que le consiguiera un retrato furtivo de esa joven imposible. Desde entonces, se dedicó durante semanas a averiguar si alguno de sus amigos la conocía para evaluar cuál podía ser el camino para volver a verla. Lima era una ciudad cuatro veces más pequeña. Aunque podía parecer una locura, no lo era para Bryce. «Hasta que un buen día se encontró con un ex compañero del San Pablo en la Plaza San Martín. A él también le enrostró la foto, más por costumbre que por esperanza y este le dijo que efectivamente conocía a la chica», escribe el periodista Mariano Olivera. Sería aquel amigo quien le daría la pista para encontrar a Maggie Revilla y quien haría posible que Bryce, finalmente, la invitara a salir después de un tiempo. Tuvo que esperarla porque ella tenía una pareja con la que no duraría demasiado tiempo más. Bryce fue paciente. Se hicieron novios antes de 1964, el año en que él partió a Europa, y al año siguiente ella le dio el alcance en Francia. En enero de 1967 se casaron allí. Vivieron años felices. Estudiaron, viajaron, consiguieron trabajos. Maggie Revilla fue la primera lectora de Bryce y la mujer que lo alentó para que escribiera y quien lo amenazó con dejarlo si no terminaba su primera novela que, de hecho, está dedicada a ella.

Mientras la noche avanza, entra más gente en el bar inglés. Bryce sigue sin entender por qué todas las mesas están llenas un día como hoy. Es inevitable que se sienta invadido en este espacio que es como un anexo de su propia casa. Pero vuelve al relato de su pasado y se olvida de la gente que lo contempla a su alrededor.

Entonces, París era la ciudad de Sartre y Camus, de las juventudes de izquierda, de Mayo del 68, del boom latinoamericano. Era la ciudad en la que García Márquez, Fuentes, Cortázar, habían escrito sus primeras novelas. Era el epicentro del mundo. Un lugar donde hablar en contra del imperialismo yanqui y seguir al Che Guevara estaba de moda. Aunque se había jurado a sí mismo disciplina total, Bryce no escribió una sola línea hasta nueve meses después de haber llegado. La sentencia de sus amigos del colegio, que le decían que iba a Europa con el único propósito de «estudiar para ser bohemio», parecía cumplirse. Había sido absorbido por las madrugadas en el Harry’s Bar, las tardes de café en el mítico Les Deux Magots, y las mañanas sin rumbo caminando con Maggie Revilla por Saint-Germain-des-Prés. Por eso, después de diplomarse en literatura francesa en la Sorbona, emprendió un viaje a Perugia, Italia. Le habían descrito aquella ciudad, enclavada en el centro de la península, como una tranquila campiña, perfecta para recluirse. Para trabajar como un verdadero escritor debía escapar de París. Y así lo hizo. «No habían pasado ni cuarenta y ocho horas de mi llegada a Perugia y estaba llorando de emoción y además no me lo podía creer. Una habitación de estudiante, las obras completas de varios clásicos rusos y la mesa de trabajo ante un espejo… Sí, nada menos que ante un espejo porque hasta quería ver el sonido de mi Hermes portátil y el primer párrafo aquel que había escrito en mi vida y que además me gustaba mucho porque decía cosas que había querido expresar toda mi vida», escribió Bryce sobre esos días, en el primer volumen de sus antimemorias, Permiso para vivir (Anagrama, 1993).

—Antes de que Françoise regresara a Lima, pasó por Perugia a despedirse y fue a él a quien le leí el primer cuento que había escrito en mi vida —recuerda ahora mientras busca con la mirada a la mesera que lo recibió y que no ha vuelto.

Durante esos meses en Italia trabajó como un endemoniado. Escribió día y noche hasta producir su primera colección de cuentos. Había logrado poner en pie una versión inicial que «se titulaba huachafamente y con mensaje a la humanidad, El camino es así, por lo que Julio Ramón Ribeyro —tiempo después— tuvo a bien armarse de coraje, soltarme la verdad sobre mi titulito y proceder a cambiarlo por Huerto cerrado«, escribiría Bryce años más tarde.

Cuando aparece la mesera para tomarle la orden, desde las mesas vecinas las miradas empiezan a posarse sobre él con más nitidez. Pese a las acusaciones de plagios de artículos periodísticos, en las que se ha visto envuelto en los últimos años, Bryce sigue siendo en el Perú ese escritor entrañable que uno aprende a querer con las primeras lecturas de la escuela. Desde que se mudó a Lima, adonde volvió desde Europa hace más de una década, sus apariciones en los medios se hicieron más frecuentes y su manera tan singular de reírse de sí mismo acabó por blindarlo de cualquier acusación. Bryce siempre se las ingenió para estar más cerca del antihéroe simpático que del malo de la película. Del bohemio que puede llegar con unas copas encima a una entrevista en televisión que de un hombre capaz de apropiarse de textos ajenos. Ahora, una pareja a tres mesas de distancia lo saluda. Él devuelve la reverencia amablemente, con un leve movimiento de manos y, evitando al mismo tiempo, que se muevan hasta donde él está sentado.

Después de la temporada en Perugia, Bryce aprovechó para saltar a Grecia. Allí consiguió trabajo en una discoteca, donde lavó platos y copas y, con el dinero que pudo ahorrar, regresó en auto a París, después de cruzar media Europa. Al llegar a casa, Maggie lo estaba esperando. Entonces, mientras él subía las escaleras para reencontrarse con ella, en la calle le abrían el maletero del auto y le robaban todo, incluida su máquina de escribir y los cuentos que había escrito. En una carta que Bryce le escribió a su amigo Françoise Mujica, quien ya había regresado a Lima, decía que estaba acabado. Que había perdido meses de trabajo y que volvía a sentirse un farsante, un escritor sin obra. Pero después, en otra carta, decía que no le quedaba más que intentar reescribir el libro de memoria. Bryce, quien mantendría con Mujica una amistad epistolar de tres décadas, le escribió: «La máquina con que tan mal escribo […] es un modelo exacto al que me robaron y con el seguiré mi desesperada carrera por recuperar lo perdido. Antes de Navidad, logré terminar los dos primero cuentos (el que tú leíste) aunque francamente no son ni esqueléticos resúmenes de los anteriores. ¿Qué hacer? Tengo que terminar y sacarme este clavo, aunque mi debut literario deje mucho que desear». Aquel inicio de su carrera parecía un verdadero final pero, sin embargo, escribió por segunda vez el mismo libro. «Maggie me escuchaba leerle con santa paciencia y además le gustaba e incluso no escondía cierto orgullo de aquel loquito que ni siquiera ordenaba bien sus cuartillas, que solía mancharlas con vino, y que confundía con insistencia pertinaz el leérselas a todo amigo que cayera por el departamento con lo que es realmente pasar un libro o una novela en limpio. Ella estudiaba cooperativismo por aquella época y una fría mañana de enero se casó con un escritor llamado Alfredo Bryce». Era 1967, tres años antes de su divorcio.

La mesera trae las copas y una abundante tabla de quesos y jamones. Bryce toma un primer bocado de Manchego y luego saborea el tinto que ha elegido. Dice que, ahora, prefiere hablar de otra mujer. De una que, según él, fue el amor más grande de su vida: Sylvie Amélie Lafaye de Micheaux, a quien le dedicó su novela La vida exagerada de Martín Romaña (Barral Editores, 1981). «Era morena, era delgada, era mil curvas en coqueteo y permanente allegro vivance […] y en el brillo ardiente de sus ojazos negros, había un letrerito luminoso y muy vivaz que prometía traerte la felicidad a casa, a tu corazón, a tu vida entera y forever«, escribía Bryce sobre ella. Sylvie fue una novia francesa que lo dejó roto por décadas, y con quien empezaría una historia nueva tras el final con su primera esposa.

—Era la época más triste de mi vida. Maggie había regresado al Perú a unirse a la guerrilla, al Che Guevara, en medio de esas cojudeces de los años setenta. Me había abandonado en París. Como ella era bellísima todos los guerrilleros se la quisieron tirar. Y cuando descubrió que el antihéroe abandonado era el héroe que valía la pena, me dijo «vuelvo». Yo le dije «no vuelves» porque tengo a la princesa —dice, mientras toma quesos de la tabla con elegancia.

Cuando de que Maggie decidió volver al Perú, la historia con Bryce llegó a su fin. Era 1970. Ese año, su primera novela se publicó y él cayó en una espiral depresiva de la que demoraría años en salir. Dos años más tarde, en 1972, apareció Sylvie. La había conocido mientras era alumna en la Universidad de Nanterre y él asistente en la Facultad de Letras. Llevaban unos meses juntos, cuando Maggie volvió a Francia. Bryce le había prometido a su nueva novia que pasara lo que pasara no regresaría con su esposa. Pero entonces él no podía saber lo que estaba por ocurrir. A los pocos días de su regreso, Maggie sufrió una tromboflebitis que la dejó al borde de un coma. Como legalmente seguía siendo la esposa de Bryce, la atención en la Seguridad Social dependía del respaldo de su marido.

—Si yo la dejaba morir, se moría. Entonces, no podía dejarla así.

Bryce ya había logrado ser un escritor. En sus primeros años había hecho malabares para saltar de una beca a otra y así tener tiempo para escribir. Había tenido años felices al lado de Maggie y había conocido a escritores como Juan Rulfo y Mario Benedetti. Había podido aprender de amigos que se convirtieron en maestros, como Julio Cortázar y Julio Ramón Ribeyro que fue, más que amigo, una suerte de hermano mayor que le llevaba diez años. Se contaban sus nuevos planes, se relataban cuentos cuando eran todavía sólo ideas. Hablaban de novelas probables y solían pasar tardes enteras conversando en cafés y bares, o se sentaban a leerse mutuamente y se destrozaban con lealtad. Por eso, Bryce fue uno de los más fieles acompañantes de Ribeyro en las múltiples temporadas que pasó internado, durante sus años franceses, producto de un cáncer que lo atacó desde muy joven.

—En esa época Julio Ramón estaba muriéndose y le hacían unas intervenciones de la forma más cruel. Entonces, por la mañana, estaba en un hospital, cuidando que Maggie no se me muriera. Salía de ahí y me iba toda la tarde a acompañar a Riberyo, hasta las ocho de la noche. A esa hora salía y me esperaba la princesa Sylvie. Nos pegábamos una borrachera terrible y ella empezaba a decirme que yo era una mierda, que no la quería. Un horror.

Pero, para Bryce, el amor que conmueve siempre sucede así. Como una historia estremecedora que pasa cual huracán.

—Alfredo se ha creado la necesidad de estar siempre enamorado —explica Mujica, sin atisbo de asombro.

Finalmente, con Sylvie todo terminó porque la familia de ella prohibió la relación. Diez años menor que él, Sylvie provenía de una familia muy rica que le tenía arreglado un matrimonio. Según el escritor, la familia se encargó de advertirle que era mejor alejarse de la princesa y no volver a buscarla. Pero Bryce volvió. Y le enviaron a unos tipos que le pegaron una paliza que lo hizo entender. Pasaron años hasta que volvieron a hablarse. Mientras, ella no duró en ese matrimonio forzado y él sobrevivió a una larga depresión. Décadas después todavía se escriben y se ven una vez al año, como viejos cómplices. Con Maggie, quien gracias al cuidado de Bryce se salvó de morir en París, la historia terminó en divorcio, pero también con ella sobrevivió la amistad. Y ahora la vida exagerada de Alfredo Bryce lo pone en el centro de una de sus novelas, en medio de una trama que sólo a él se le podría ocurrir, «estamos volviendo a salir, a ver qué pasa», dice, acerca de sus últimos encuentros con Maggie.

Volver a salir con su primera esposa, cuarenta y seis años después de haberse divorciado, es el tipo de aventuras que entusiasma a Bryce. La mujer de una mesa vecina que lo ha estado observando se pone de pie y avanza hacia donde está sentado, acompañada de su pareja, un hombre que la sigue con cierto pudor. Traen una hoja de papel en blanco y un celular que amenazan usar como cámara.

—Señor Bryce, perdón que lo moleste, pero, ¿podemos tomarnos una foto? —le piden con reverencia.

Entonces también le alcanzan una hoja de papel. Él se acomoda en su butaca, la recibe y toma un lapicero. Firma, luego posa, y los despide pronto.

—Esto es así siempre. La gente no respeta nada, últimamente. Antes era una firma, ahora es la bendita foto.

A pesar de sus historias con las mujeres, Bryce sobrevivió a París.

Allí, Julio Ramón Ribeyro fue el primero en convencerlo de que sus cuentos tenían valor y que debía publicarlos, presentarlos en premios, buscarles un editor. Bryce empezó a tocar puertas, a enviarlos a revistas. Eran años en los que Vargas Llosa, que ya se había mudado a Barcelona y publicado La ciudad y los perros, pasaba cada tanto por París, y entonces se reunían. Así, sentados en un café, se juntaban a conversar tres de las que serían las más grandes voces de la literatura del Perú del último siglo.

—Alfredo siempre ha tenido un respeto enorme por Julio Ramón, como a un maestro, y un cariño muy grande por Mario. Lo admira y lo dice sin problema —cuenta el escritor peruano Alonso Cueto.

Bryce era el más joven del trío y los demás lo animaban a que postulara sus cuentos a algún concurso. Así fue como, en 1968, Huerto cerrado acabó en La Habana como finalista del premio Casa de las Américas. Ése fue el bautismo público de Bryce como escritor y, desde ese momento, ya no se detendría.

—Mi padre muere tres años después de que yo me voy a Europa y mi primer libro de cuentos se publica dos meses después de su muerte. No lo alcanzó a ver. Creo que se hubiera quedado tranquilo, después de todo.

Después de Huerto cerrado, Bryce se embarcó en esa novela, que empezó como un cuento llamado Las inquietudes de Julius y terminó siendo un manuscrito de seiscientas páginas que llegó a las manos del mítico editor Carlos Barral, quien había publicado por primera vez a Vargas Llosa y García Márquez. Bryce solía pasar los veranos en Barcelona, y llegó un día hasta su despacho en Seix Barral sólo para darse cuenta de que su futuro editor se había olvidado de la cita. Aquel primer desencuentro terminó con un almuerzo en el que Barral y su esposa lo hicieron sentir como un viejo amigo a punta de copas de cava. El editor, quien le diría después que era su «última ilusión sudamericana», creyó que Un mundo para Julius era una novela que podía tener posibilidades de llevarse el Premio Biblioteca Breve de 1970, como había sucedido con La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa ocho años atrás. Pero la edición del premio en la que Bryce era candidato coincidió con la salida de Barral de la empresa, tras una pelea insalvable con su socio Víctor Seix. Ese año no hubo fallo y el célebre editor acabó convenciendo a Bryce que se fuera con él a su nueva aventura: Barral Editores. Un mundo para Julius sería el primer libro de esa nueva compañía. Debían ponerse a trabajar de inmediato en las correcciones: Barral le advirtió que planeaba salir lo antes posible. En una carta que Bryce le mandó por esos días a su amigo Françoise Mujica le dice: «Pronto leerás mi novela, la que debió ganar el premio muerto… ayer que hablé por teléfono con él (tuvimos un pleito porque quería sacarla en dos tomos y yo me opuse, gané: será un mamotreto de seiscientas páginas) me dijo que tenía siete editores —Gallimard entre ellos— apalabrados para traducciones». Pese a que su carrera literaria avanzaba con toda fuerza, una primera depresión lo empezó a afectar. En esas idas a Barcelona, en sus semanas de pausa entre los semestres de la universidad en París, conoció a Ramón Vidal Teixidor, el psiquiatra que se convertiría «en un segundo padre para mí». Barral quiso editar el libro a toda prisa y le dio las pruebas a un peruano, que trabajaba con él, para que las corrigiera. Todo iba a salir bien, le dijo a Bryce. Y éste confió. Semanas más tarde Barral pasó por París con el primer ejemplar de Un mundo para Julius, y se lo entregó a Alfredo Bryce que, cuando comenzó a leer el libro, se dio cuenta de que la edición estaba repleta de erratas: ubicó y marcó setecientas cincuenta. Entonces escribió una carta a Barral en la que lo amenazaba con publicar todas esas erratas en un comunicado en la prensa, si no retiraba la edición. Él le respondió con un telegrama «Desolado descubrimiento. Quemo edición. Carlos». Al tiempo apareció la segunda primera edición, revisada por Bryce. Pese a todos los inconvenientes, aquella novela lo lanzaría a la fama. Y lo llevaría por primera vez a un sanatorio. Ni el tratamiento que seguía con su psiquiatra pudo evitar la crisis. Bryce recuerda el tremendo éxito como una enorme pesadilla.

—La fobia, la depresión, la tristeza, la ansiedad que me produjo Un mundo para Julius fueron aterradoras. Entré en un manicomio. Estuve en un hospital psiquiátrico en Barcelona, y me juré a mi mismo no escribir más. Era una decisión ya tomada, y seguí un tratamiento psiquiátrico que dura hasta el día de hoy —confiesa.

Carlos Barral logró vender la novela a una decena de países para que fuera traducida. Y fue él quien lo asistió en Barcelona para llevarlo al sanatorio. Las críticas elogiaron inmediatamente el humor original de Bryce, la ironía de aquel mundo en el que crecía y se perdía Julius y la oralidad como marca indeleble de un estilo único y novedoso. El propio García Márquez lo elevó pronto a la categoría de clásico: «Por la inteligencia de su factura, la ciencia de su lenguaje, la mezcla sutil de ironía, nostalgia y humor, y la aguda visión de lo real que conforman su esencia, este libro de Bryce Echenique es una de las mejores novelas escritas por un autor latinoamericano». A inicios de los setenta, cuando, después del boom, nadie esperaba una nueva voz proveniente del otro lado del Atlántico, Alfredo Bryce Echenique se robo toda la atención.

—Me daban ataques de locura. Era una depresión neurótica. Si veía a un tipo que tenía una oreja más grande que la otra, yo veía la oreja. Veía monstruos por la calle. Terminé encerrado, con una camisa de fuerza, en calabozos, pero con médicos buenos, afectuosos. Duros pero buenos —cuenta.

Demoró tres años en recuperarse del todo y dice que, si no hubiera sido porque Sylvie Lafaye apareció en su vida en 1972, tal vez estaría muerto. La conoció cuando, después de estar internado en Barcelona unos meses, volvió a París e intentó recuperar su rutina y, gracias al trabajo como lector de español en la universidad, se cruzó con aquella mujer que le cambiaría la vida.

—Ella me hacía contarle historias. Y luego me decía: «Me ha gustado mucho, mañana quiero leerla. Escríbela». Entonces yo le hacía caso. Todas las tardes me sentaba a leerle esas historias. Al cabo de un tiempo, me dijo: «Ya tienes otro libro, Alfredo». Y era cierto.

Después de haber regresado de la muerte, llamó a ese nuevo libro La felicidad Jaja, con audaz ironía. Estaba vivo y con un nuevo libro en mano.

Es momento de irse y Bryce paga la cuenta, dejando una buena propina a la mesera. Afuera nos esperan diez calles hasta su departamento y un Mini Cooper que podría no dejarnos llegar a ninguna parte. Se pone de pie y aparece una pareja que lo ataja. Le piden un autógrafo en una servilleta y una foto veloz. Bryce acepta y sonríe, todavía, a las dos de la mañana.

5.

Han pasado dos días desde nuestro primer encuentro cuando Bryce sube al auto para recorrer un pedazo de su Lima. Esta vez él no está al volante: es guía y copiloto. Dice que primero quiere mostrar la ruta por la que camina todas las mañanas, desde su casa hacia los acantilados de San Isidro que miran al mar. Y después recorrer las calles en las que pasó su infancia. Ahora dirige los movimientos de este Tour Bryce, mientras revela algunas de sus manías literarias.

—Escribo siempre por las tardes. Con los años me he vuelto más crítico de lo que hago. Pero sigo teniendo la misma facilidad, la misma desenvoltura del inicio —dice, mientras llegamos hasta una avenida de doble sentido, partida en su mitad por un camino de árboles espesos-. Si tengo un buen día, lo máximo que logro escribir son ocho páginas, a doble espacio, porque dejo blancos para las anotaciones. Imprimo, corrijo, meto cambios. Luego, cuando termino el capítulo, limpio de nuevo.

Atrás hemos dejado el enorme Lima Golf Club, al que miran decenas de torres de departamentos de lujo, y en los que vive una ínfima parte de esta ciudad de ocho millones de personas.

—Una página y media es lo mínimo en un día. Siempre dejas una notita, una pista para seguir al día siguiente. Siempre creo que le voy a hacer todo el caso del mundo al empezar, pero lo primero que hago es borrarla.

El auto avanza y el tráfico de viernes a las seis de la tarde amenaza el viaje. Pero Bryce no tiene prisa.

—Se van perdiendo facultades físicas. Antes podía empezar a las cuatro y terminar de escribir a las doce de la noche. Te estoy hablando de hace treinta años. Ahora, estoy entre cuatro y seis horas máximo. Y luego me quedo corrigiendo, hueveando en la computadora. Justo estos días ando intranquilo, porque estoy estrenando una nueva máquina. Parece que les saco el alma, porque las toco apasionadamente. No me duran mucho.

Bryce usa su laptop actual como usaba la primera Hermes que tuvo al llegar a París. Nunca corta un trozo de texto de un lado para pegarlo en otro. Esa posibilidad no existe en su universo. Siempre escribe de corrido, como quien conversa consigo mismo. Entre libro y libro toma un descanso en el que se dedica a leer el doble que en temporadas normales. Aunque uno podría pensar lo contrario, es un escritor metódico, ordenado, obseso. Jamás ha botado una novela, media novela o unas páginas iniciales, pero cada vez corrige más. Cuando empieza el viaje, no se detiene. Cuando está en ese trance no bebe. Mientras escribe ríe, llora, se emociona, se tensa. «Uno pone en sus libros mucho de lo que no tuvo; pone sus sueños, sus fracasos, sus desengaños», ha dicho. No le teme al tamaño de sus novelas, porque tiene la necesidad de contarlo todo. Lo tiene sin cuidado quienes dicen que a algunos de sus libros le sobran páginas. Él no calcula, no mide, no pesa.

Cuenta que hacía tres años que no viajaba a España, de donde regresó hace pocas semanas atrás. La Fundación Mapfre lo contrató para dictar una conferencia sobre literatura y automovilismo, en Madrid, por la que le pagaron una fortuna inesperada. Si bien la legendaria agente, Carmen Balcells, lo representa hace décadas para sus asuntos literarios, desde que Vargas Llosa los presentó en los años setenta, él mismo coordina sus compromisos de conferencias ahora que está soltero. Antes Anita Chávez, su tercera esposa, se encargaba de organizarle el lado práctico de la vida. Hoy, él mismo va al supermercado.

—Cobré como torero y derroché —se divierte.

La reputación literaria de Bryce parece haber salido a flote pese a los fuertes oleajes que causaron las denuncias de plagio que han caído sobre él desde 2006 y de las que aún se defiende con abogados. Hasta entonces, su carrera había mantenido una pendiente de ascenso de cinco décadas, en las que no sólo había escrito y publicado centenares de páginas notables, sino que había sido premiado y condecorado en América y Europa, por ejemplo, como Comendador de las Artes y Letras, en Francia, y con la Orden de Alonso X El Sabio, en España. Ser escritor en París había sido posible gracias al trabajo como profesor universitario que empezó en 1969 en la Universidad Nanterre, y que luego siguió en La Sorbona y Vicennes hasta 1980. Después de esa larga temporada fue contratado por la Universidad Paul Valéry de Montpellier, donde vivió por otros cinco años hasta que se mudó a España. Allí lo esperaba un segundo matrimonio, con Pilar de Vega, y otros quince años más de movimiento entre Madrid y Barcelona, antes de volver al Perú, en 1999. El trabajo de profesor era perfecto, porque le permitía tener suficiente dinero para llevar una vida en Europa, cómoda pero sin lujos, y le dejaba días de semana libres y largas vacaciones a fin de semestre, para dedicarse por entero a su oficio. Había llegado como becario con el sueño de ser escritor a medidos de los sesenta, diez años después tenía una cátedra en la academia francesa y empezaba a publicar, y veinte años más tarde ya era un respetado profesor en Francia y un prestigioso autor que daba conferencias en varios países del mundo.

—Vamos hacia los malecones —sugiere, para seguir con la ruta de sus caminatas diarias, y desembocamos en una calle desde la que se puede ver que sol de primavera se oculta detrás de la línea del horizonte.

Después de sobrevivir al éxito de su primera novela, Bryce volvió con una segunda, llamada Tantas veces Pedro (Barral Editores, 1977). Era la historia de Pedro Balbuena, un estudiante peruano en París que intentaba hacerse escritor, aunque la bebida y el amor ideal no lo dejaban cumplir sus planes. Bryce utilizó otra vez su vida, como lo haría en todas sus novelas posteriores, como punto de partida de la ficción. Cuatro años después su editor, Carlos Barral, publicó La vida exagerada de Martín Romaña (Barral Editores, 1981), primera parte de un díptico que, junto con El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz (Seix Barral, 1985), lo consolidaría como uno de los autores latinoamericanos más celebrados del momento: «Un escritor cuyo nombre empezaba a escucharse, cuyas fotos empezaban a verse en las páginas de diarios y revistas», relató él mismo sobre esos años. Sus libros empezaban a traducirse hasta en quince idiomas y Un mundo para Julius recibía el premio a la mejor novela extranjera en Francia. «Él mismo ha dicho que no es un novelista, sino un contador, que escribe lo que conversa con sus amigos o lo que inventa a partir de eso. Bryce ha logrado algo especial: la ficcionalización de una vida entregada a contar o escuchar historias de su círculo inmediato. Su encanto reside en la habilidad para mantener ese tono cordial, acogedor y a veces algo malicioso de la charla privada; una palabra clave de su vocabulario es entrañable, y eso es lo que sus textos sugieren primordialmente: una onda de simpatía entre el narrador y sus criaturas, que son primero figuras de su círculo de amistades y que terminan siéndolo también del lector», escribió el crítico peruano José Miguel Oviedo en su Historia de la literatura hispanoamericana. Mientras que los escritores del boom se habían dedicado a poner el ojo sobre los grandes temas colectivos de la sociedad, Bryce se había concentrado en que su literatura gravitara alrededor del mundo íntimo de una persona: «En mi obra siempre he puesto por delante el triunfo de los sentimientos, de las lealtades, de las amistades, de los afectos, de la ternura por la vida privada, antes que por la grandes ideas», diría.

—Aquí tienes que tirar a la derecha, viejo. Cuidado que se te meta una bestia —advierte Bryce, quien vigila a través del parabrisas las posibles amenazas sobre ruedas. Indica que hay que seguir despacio, por la avenida serpenteante que se abre paso al filo de los acantilados, para poder explicar con detalle el recorrido. Por la calzada de esta avenida tranquila él suele caminar sin detenerse ni saludar a nadie. Desde aquí se ve el mar sin fin y el intenso olor salino del Pacífico se cuela por la ventanas del auto. El paseo peatonal está rodeado de parques a un lado y elegantes edificios al otro. Hay gente en bicicleta de todas las edades y también jóvenes en patines. A esta hora se ve a muchos vecinos trotando. Los señores como él caminan jalados por sus perros.

Un día Bryce fue a pasar unas vacaciones al Perú. Voló al norte, al balneario de Pimentel, y fue allí que, mirando al mar, se le atravesó la idea de mudarse a Lima después de tres décadas. Era 1995, y ya había publicado La última mudanza de Felipe Carillo (1988) y Dos señoras conversan (1990), dos libros que no habían despertado el entusiasmos de los anteriores, y que más bien hacían pensar en un estancamiento creativo. Pero No me esperen en abril (1995), había sido su reaparición con una gran novela, que fue entendida como una segunda parte de Julius. Era un retrato del mismo mundo, sólo que ahora desde los ojos de un grupo de adolescentes encabezados por Manongo Sterne. La idea del regreso no lo abandonó hasta que el 19 febrero de 1999 aterrizó en Lima desde Madrid. Llegó el mismo día de su cumpleaños número sesenta. Pero, ¿qué lo había empujado a emprender esa mudanza? «De pronto, estás frente a una playa maravillosa en Mallorca y te das cuenta de que añoras las playas grises y horrorosas de tu país. Será que necesito ese horror peruano», le dijo al diario El País, mientras preparaba el viaje de vuelta. Aunque empezó a fantasear con el regreso desde ese viaje que hizo a Pimentel, en 1995 todavía tenía «proyectos pendientes nacidos de mi vida en Europa» que quería dejar publicados antes de atreverse a volver al país que había dejado cuando tenía veinticinco. «Durante cuatro años preparé este difícil, este endemoniado regreso a la patria. Y fui un loco del método, del trabajo, del rigor. Publiqué cuatro libros: 1996, A trancas y barrancas, volumen de crónicas y artículos periodísticos; 1997 y 1998, las novelas Reo de nocturnidad —con la que ganó el Premio Nacional de Novela en España— y La amigdalitis de Tarzán; y en 1999, el volumen de cuentos Guía triste de París«, escribió en el segundo volumen de sus antimemorias. Para Bryce, ese país al que quería volver eran sus amigos. Esos amigos a los que había mantenido por décadas, a través de cartas o llamadas de teléfono infinitas. Germán Coronado, su editor en el Perú por más de veinte años, recuerda conversaciones telefónicas interminables que a veces lo obligaban a suspender todos los compromisos en la agenda.

—Alfredo me llamaba para leerme los avances de una novela y ahí podíamos pasar toda una tarde. A veces le tenía que decir: «Me tengo que ir, me están esperando», pero el seguía —cuenta Coronado con el cariño de un incondicional—. Podía aparecer incluso a las tres de la mañana, porque para él era ya de día, y entonces me pedía que escuchara un nuevo capítulo.

Hubo una época en que Bryce se hizo famoso entre sus amigos por esas llamadas eternas, consecuencia de sus ataques de amistad y de nostalgia. Él mismo decía que entonces padecía de «telefonitis aguda» y que las cuentas que le llegaban eran dos veces más costosas que un pasaje para ir y volver al Perú a visitarlos. Sabía que corría el riesgo de volver a otro país, a un Perú que ya no era el que había dejado, pero tras muchas dudas se lanzó a recuperar sus recuerdos. «Por aquellos días, él se despedía de Europa para irse a vivir a Lima para siempre. Volvía a su ciudad, me dijo, para buscar calzoncillos en Miraflores y bañarse en la playa horrible de Lima. ‘¿Y Europa?’, le preguntó Paco Jones, un viejo amigo común. ‘Me voy de Europa para poder estar finalmente en ella’, respondió Bryce. No exagero si digo que tras la respuesta nos pusimos a llorar por vocablos, llorando de verdadera risa. Aquel día de la verdadera risa nos borramos como niños y nos convertimos todos en Julius», escribió Enrique Vila-Matas sobre esos últimos días de Bryce en España. Entonces, el escritor volvió, se construyó una casa en las colinas más exclusivas de Lima, padeció luego ese palacio que lo tenía aislado del mundo, dictó clases en una universidad cerca de su casa, declaró en los medios que estaba contra la dictadura de Fujimori, le ofrecieron la Orden del Sol para que se callara, la rechazó, y al cabo de dos años de su feliz regreso no quiso otra cosa que largarse del Perú para no volver jamás. Y se fue. Pero volvió en 2004, para quedarse de verdad, y para casarse con Anita Chávez, su tercera esposa. Se mudó a casa de ella, quien tenía dos hijas adolescentes que Bryce adoptó como suyas, y vivió su matrimonio más largo. Construyó un tercer piso en la casa, al que llamó «el palomar», que era un gran estudio en el que instaló su biblioteca, un escritorio y una barra para recibir a los amigos. Pero su matrimonio se terminó en 2010 y reapareció una puertorriqueña, Tere Llenza, treinta y dos años menor que él, que había sido modelo y a quien había conocido en un viaje a Puerto Rico en los años noventa. Con ella tuvo su más reciente noviazgo, que no fue más que un intento.

—Después del viaje a España, por la fundación Mapfre, tenía que irme a Guadalajara a que me entregaran el premio de la FIL —dice, y se interrumpe porque ve que la vía por la que vamos está cerrada más adelante.

Pero cuando estaba por ir a México a recibir ese premio, los organizadores lo llamaron para pedirle que no fuera. Era 2012 y habían pasado casi seis años desde la aparición de la primera denuncia por tomar partes de un artículo periodístico ajeno y varios meses desde que ya nada se decía al respecto. En julio de 2006, Bryce había sido acusado por su amigo, Herbert Morote, de haber copiado un largo fragmento del manuscrito que él mismo le había confiado. Morote había tenido una exitosa carrera como director y presidente de multinacionales de la salud, en Europa y Estados Unidos. El mismo día que cumplió cincuenta y cinco años, decidió retirarse para dedicarse por fin a su postergada carrera de escritor. Desde entonces había publicado libros de ensayos, obras de teatro, cuentos y hasta una novela. Morote decía que el artículo de Bryce, aparecido en su habitual columna del diario El Comercio y titulado «La educación en ruinas», era una copia literal de un material suyo, un ensayo sobre cuestiones educativas titulado Pero…¿tiene el Perú salvación? que le había dado a leer a Bryce con la intensión de recibir sus sugerencias. Un indignado Morote se quejó días después, en una carta dirigida al mismo diario: «Horrorizado, me puse en contacto con Alfredo Bryce Echenique conminándolo a escribir a El Comercio para manifestar que, sin mi autorización, había copiado textualmente extractos del manuscrito. Luego de cierta renuencia y tomando en cuenta mi determinación de aclarar este asunto, Bryce acepta hacerlo, y me envía el borrador de la nota que han publicado el 28.06.06. Le advertí que esa aclaración era insuficiente». Morote le dio quince días de plazo para retractarse. Bryce no tardó en defenderse, pero en una tribuna lejana al Perú, a través de una carta que publicó en el diario argentino Página/12. En ella alegaba que «quien hoy me difama sufre de algún extraño complejo que lo lleva a intentar clavar un puñal en la espalda a quienes dice que son sus mejores amigos». Después de esa respuesta, Morote decidió llevar el caso hasta las últimas consecuencias y emprendió una demanda contra el escritor.

—Al comienzo Alfredo lo apadrinó. Nos decía: «Lean a Morote, que es muy bueno». Pero luego Morote, que debe ser un tipo soberbio, como Indecopi (organismo defensor de la propiedad intelectual) no le dio la razón, se dedicó a hacerle daño —cuenta Françoise Mujica.

Como escribiría el periodista Ricardo Cayuela, en la revista Letras Libres, tras el anuncio del premio de la FIL: «(Morote) lo demandó, pero perdió el juicio. Para el jurado, no se pudo demostrar la preexistencia de su texto (pese a que Morote presentó la declaración jurada de otras cuatro personas que también recibieron el manuscrito para enriquecerlo con sus comentarios y lecturas, práctica normal entre escritores). Además, el crítico Julio Ortega, en apoyo de Bryce, elaboró un «dictamen filológico» que aseguraba sin duda ninguna que el texto en litigio tenía el estilo inconfundible de Bryce. Envalentonado por este triunfo judicial, Bryce hizo declaraciones […] acusando a Morote de querer vivir de su fama y buen nombre». Semanas después de esas primeras acusaciones, el diario Perú 21 publicó la noticia de que había más casos por los que investigar a Bryce, el articulista. Pero hubo alguien quien se dedicó a rastrear lo que hasta entonces eran sospechas. La académica chilena María Soledad de la Cerda estaba investigando sobre los plagios en la literatura para una de sus cátedras, cuando se encontró con la denuncia del embajador del Perú en Suiza, Oswaldo de Rivero, quien se había quejado con el periódico argentino Página/12, denunciando que Bryce se había apropiado de un artículo suyo. El periódico La República de Lima entrevistó al embajador semanas después: «Alfredo Bryce actuó como un depredador, casi me deja un esqueleto de ensayo. Cuando lo leí me di cuenta de que el texto era mío, porque este título es parte de una conferencia que di en Nueva York. Y registré los derechos de autor en Ginebra. Al leerlo me quedé espantado. Luego mandé un mail a El Comercio y Bryce me contestó con varios mails pidiéndome disculpas y le contesté que para arreglar el problema el artículo debía salir con mi nombre y con una nota explicando el error y así lo hizo», dijo. Entonces, Bryce declaró a la prensa que había sido un error de su secretaría, quien había enviado un texto que no era. De la Cerda tuvo sus dudas. Y encontró que en diciembre de 2005 La Vanguardia había publicado «Fujimori no es la excepción» de Jordi Urgell, que luego Bryce había enviado a El Comercio, bajo el título «Todos vuelven», en febrero de 2007. Como detalla el periodista Alberto Osorio Méndez, de la revista Proceso de México, gracias a la investigaciones de la académica chilena, «la lista continúa. En 2004, el escritor Sergi Pámies escribió «Estrellas médicas», un articulo de opinión incluido en Jano número 1517. Bryce lo volvió a publicar con su nombre en la edición 342 de la revista mexicana Nexos en junio de 2006 (…) El artículo de Cristóbal Pera «Cuerpos distorsionados y desfigurados. Lo grotesco y lo freak en la cultura actual» apareció en la revista Jano 1379 en marzo de 2001, que Bryce entregó como «Lo grotesco y la moda freak» al suplemento de La Nación, que lo puso en su edición del 11 de julio de ese mismo año». De la Cerda fue encontrando que muchos eran textos que se habían publicado sobre todo en el periódico La Vanguardia y la revista de medicina Jano, ambos medios de España.

De la Cerda dice que tiene pruebas de treinta y dos casos: «Debo aclarar —le dijo a Proceso— que no es que se presuma el intento de plagio; aquí no hay ninguna presunción, esto que le menciono está plenamente documentado. Del total de plagios, dieciséis ya fueron sentenciados por autoridades de Perú y existe una sentencia condenatoria. Yo sospecho que en Perú se analizaron solamente los casos registrados en esa nación; no podían sancionarlo por textos publicados en otros países». Indecopi, el organismo que defiende la propiedad intelectual en el Perú, le abrió proceso a Bryce por dieciséis casos, de quince autores diferentes «en el que se denuncia de oficio el plagio que es declarado fundado en las dos instancias». El escritor fue multado por veintisiete mil dólares por Indecopi. Bryce siguió negando todo y puso a su abogado a enfrentar los cargos. El asunto no quedó ahí.

—Nos han jodido el paseo, viejo —dice al ver que no hay paso y que no podemos seguir hacia los parques de Miraflores.

Había pasado el tiempo y «ya todo el mundo se estaba olvidando del asunto», como me diría su hermana Elena. Entonces, el 3 de septiembre de 2012, se anunció que él era el ganador del premio de la FIL de Guadalajara y todo revivió. Revivió el lío de los plagios, revivió la ira de un Bryce que siempre se ha defendido diciendo que ha ganado todos los juicios, revivieron las acusaciones de sus detractores que han alzado pruebas para demostrar que son dieciséis casos documentados, y revivió el enfrentamiento entre dos bloques de intelectuales en México que dispararon al escritor peruano, que quedó en medio del fuego cruzado. En la conferencia de prensa en la que se presentó al ganador del premio, Bryce, de muy buen ánimo, dijo: «La literatura peruana está en un estupendo momento, con varios escritores más jóvenes», sin presentir lo que venía. Tras esas declaraciones añadió, feliz de la vida: «Soy un solitario que vive en excelente compañía y un pesimista que quiere que todo salga bien». Un pesimista que quiere que todo salga bien, pero no salió.

—Volvamos hacia mi casa y desde ahí te digo cómo llegar a la de mi padre —dice, al ver que no podemos llegar más lejos.

El jurado había dado a Bryce el premio por unanimidad. Era un premio de gran prestigio, que habían ganado antes Nicanor Parra, Augusto Monterroso, Carlos Monsiváis, Fernando Vallejo, dotado con ciento cincuenta mil dólares. El dinero era de los fondos de la Universidad de Guadalajara, una universidad estatal. Y las críticas cayeron como un piano sobre su cabeza. ¿Cómo se le podía dar ese premio, con dinero estatal, a un escritor con acusaciones de plagio en su contra?, fue la pregunta que se convirtió el eje del debate. Primero estalló el lío vía Twitter. Al día siguiente de la conferencia de prensa, el 4 de septiembre, aterrizó en el mundo real de los periódicos. El periódico El Universal de México tituló: «Plagios, telón de fondo del premio FIL 2012» y sembró la pregunta en un foro abierto en su web: «¿Es menor el plagio por tratarse de textos periodísticos y no literarios?». El jurado, cuyo fallo era inapelable, estaba integrado por el profesor rumano-canadiense Cälin Mihäilescu; los escritores Leila Guerriero, Mayra Santos-Febres y Jorge Volvpi; los críticos Julio Ortega y Margarita Valencia; el doctor en literatura de Cambridge Mark Millington. Uno de esos miembros, Cälin Mihailescu, dijo: «Desde nuestro punto de vista, porque claro, los jurados lo discutimos, creemos que el plagio de unos artículos, sea una o diecisiete columnas, de pequeños artículos periodísticos, es algo menor que no toca a su gran obra». No era la opinión de todo el jurado, pero en medio de la polémica Mihailescu se apuró a enunciarlo en plural. Pasaron los días y las aguas no se calmaron, al contrario: doce intelectuales mexicanos firmaron una carta conminando a la directora del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Consuelo Sáizar, y al director de la FIL, Raúl Padilla, a que el premio no se entregara. De inmediato se confirmó, a través de una carta de los organizadores de la feria, que el premio iba a ser entregado al ganador. Fernando del Paso, Elena Poniatowska, Sergio Pitol y José Emilio Pacheco también se opusieron públicamente al fallo. Del Paso declaro: «El problema con el premio a Bryce Echenique es que nos avergüenza a todos, avergüenza a la FIL, avergüenza al premio y yo, como escritor mexicano, me avergüenzo también». Las semanas pasaron.

—Esa casa de ahí, la de la Embajada Suiza, era del tío de mi primera novia. Él se las donó —dice Bryce.

Hemos recorrido varias cuadras en la última media hora, y estamos cerca de llegar a su calle. El escritor mira a los lados, y revisa la imagen del pasado que tiene de esas casas, de esos árboles, de esas esquinas. Nada se parece a sus recuerdos.

En aquel momento, el escritor mexicano Jorge Volpi, quien era también miembro del jurado, defendió la decisión: «Hay distintas maneras de contar esta historia. Si se cuenta así: ‘Premio FIL a plagiario’, como hizo un sector de la prensa, sólo podrá despertar indignación […] Consideramos que debía contarse de otro modo: ‘Premio FIL a un clásico de la literatura latinoamericana'», escribió. Desde la otra orilla, el periodista Juan Villoro se preguntó: «¿Es posible que la cultura esté al margen de la ética? […] El plagio es el equivalente literario del dopaje deportivo o la negligencia médica. ¿Merece el Balón de Oro un futbolista que ganó el Mundial pero en otros dieciséis partidos dio positivo por dopaje?». Con los días Bryce apareció en su propia defensa. «Muchos son los autores que merecen también este premio, pero esta vez he tenido la suerte de que un gran jurado me lo atribuya a mí. Claro que el rencor y la envidia se han hecho presentes en la cita, pero como no han querido o no han podido meterse con mi obra literaria, se han refugiado en asuntos que sólo conocen de oídas y que ya fueron juzgados hace un buen tiempo por los tribunales de justicia pertinentes en mi país», dijo sin nada de humor. Indecopi, la entidad que recibió las demandas contra Bryce en el Perú, respondió al día siguiente precisando que: «El escritor nunca estuvo de acuerdo con la sanción impuesta, por ello inició un proceso contencioso en el Poder Judicial para que se revise la decisión». En 2009, después de la sanción de Indecopi, el periodista Gonzalo Pajares del diario Perú 21, le pregunta si ha llegado el momento de reconocer sus plagios y de ofrecer disculpas, y el escritor responde: «Pero yo no he plagiado nada. No puedo ofrecer disculpas. Me han armado un lío, un juicio que he apelado, y espero que esto algún día se aclare. A mí no se me notificó, algo inconstitucional…» Pero Pajares insiste y le dice: «Me comuniqué con los españoles Jordi Cebria y Víctor Cabré, quienes confirmaron que usted les plagió el texto ‘La estupidez perjudica seriamente la salud’. Igual con Jordi Urgell, a quien le copió ‘América Latina: ¿regresando al pasado para enfrentar el futuro?’ Usted plagia desde los ochenta…» Y Bryce interrumpe para defenderse: «Si me culpan de plagiar treinta y dos artículos, pruébenlo. No me han probado nada (…) El plagio, como decía Borges, es incluso un homenaje. Borges le plagió a medio mundo. Yo no siento haber plagiado a nadie», concluyó. Bryce no se cansó de repetir en todos los idiomas que él no había plagiado a nadie.

—No hay ni una casa que yo reconozca, qué horror. Te juro que ni una —explica con cara de desorientado, mientras más nos acercamos a la antigua residencia de su familia.

Un mes después de recibir la llamada en la que le anunciaron el premio, recibió otra en la que le avisaron que la ceremonia de entrega no se haría en Guadalajara. Dulce María Zúñiga, directora del premio, le dijo por teléfono que la FIL había decido entregárselo en su casa. Los detractores se preguntaron entonces: «Dónde se ha visto un premio a domicilio». Bryce se hartó y, después de recibirlo, respondió a sus críticos, a través del diario El País de España, diciendo: «Que se jodan». Entonces, Juan Villoro escribió una columna que tituló «¡Si ya nos jodimos!». En ella se podía leer: «Las novelas de Bryce tienen un destino asegurado y nadie las persigue. Lo que se discute es la forma de hacer cultura en México, donde cincuenta mil escuelas no tienen agua corriente. Desear que el dinero se use para otros fines no es envidiar a nadie. Por toda respuesta, Bryce invita a que nos jodamos. No te preocupes, Alfredo: jodidos estábamos desde antes», sentenció Villoro.

Bryce pide que baje la velocidad. Hemos volteado hacia una calle angosta y poco iluminada. Se mueve en su asiento de copiloto como si quisiera encontrar una dirección, como si estuviera intentando situarse con precisión en un punto exacto de su pasado.

—La mía está ahí —dice.

Y nos detenemos.

Estamos aparcados delante de la casa de su infancia. Han pasado casi cincuenta años desde que salió por esa puerta, tras recibir un beso en la frente de ese padre al que no volvería a ver nunca más. Convertido en el Bryce Echenique que había querido ser desde entonces, el escritor observa este escenario de su vida con calma. Es una casona blanca, con tejado y chimenea, en una ciudad en la que nunca llueve ni hay frío extremo. Es evidente que ha empezado a quedar perdida entre edificios, como una metáfora de lo que ha sucedido con familias como la de Bryce. Tiene un muro delantero, que la aísla del resto del mundo y la afea, que está allí en nombre de la seguridad. Frente a esta casa es imposible no pensar en todo lo que este hombre ha vivido desde que decidió abandonar su destino de banquero en busca de una vocación incierta. Y en cómo construyó desde Europa una carrera impecable, que se tropieza a última hora con unas acusaciones de plagio que no encajan en ninguna lógica: ni en la lógica de la pereza ni en la lógica de la irresponsabilidad.

—Está exacta la casa. Vive aquí un amigo del San Pablo, Lucho Miro Quesada. Él la compró.

Bryce empieza a describir cómo eran los vecinos, quién vivía en qué casa. Cuenta que el antiguo hipódromo estaba muy cerca y que en esta zona abundaban los descampados.

Ha pasado ya tiempo desde la premiación y parece estar repuesto de los ataques, aunque cuando se lo pregunto directamente dice que todo el asunto de los plagios nunca lo ha afectado. Pero sus amigos escritores en Lima me han contado todo lo contario: que sí estuvo deprimido por todo lo que se dijo. Incluso, en la intimidad, se quejaba con ellos porque no lo defendían en los medios, negando los cargos en su nombre. Bryce asegura que no le fastidia hablar del tema, porque es como si no hubiera sucedido. Sin embargo dice:

—Hubo escritores que fueron canallas. Yo no recuerdo un solo escritor [peruano] que me haya defendido. En Europa, me defendieron todos —dice refiriéndose a la carta que más de cien escritores y académicos como Almudena Grandes, Luis García Montero, Diamela Eltit, William Ospina, Arturo Fontaine, entre otros, firmaron dándole su apoyo.

Cuando el lío empezó, ya había regresado al Perú definitivamente, después de ganar el Premio Planeta con la novela El huerto de mi amada en 2002, que se convirtió en bestseller ese año en España. Pese a sus repetidas crisis depresivas y a sus altibajos, y pese a la medicación y a la bebida, había logrado forjar una obra prolífica y un prestigio que lo ubicaba, al lado de un Vargas Llosa pre-Nobel, como el otro escritor más importante, vivo, de las letras peruanas.

—Para mí una cosa es mi obra literaria y otra son los artículos. Yo di clases para ganarme la vida y poder escribir. También escribí artículos con el mismo fin. O sea que no son tan importantes como, pero no quita que te vayas a robar las cosas de otros. Entonces se ha armado un lío de los diablos, donde curiosamente los únicos que no se han quejado son los plagiados —dice, sin pensar en Morote.

Meses después de la polémica he cruzado mails con Juan Villoro. «De Bryce ya no quiero decir nada —dice el mexicano—. Le tengo afecto y aprecio sus primeros libros. No soy su perseguidor y sé que él ha sufrido […] Es obvio que el problema de los plagios es médico y no tiene que ver con una estafa voluntaria». Luego en otro correo añade: «La discusión que se dio en México tenía menos que ver con Bryce que con algo que lo rebasa: la forma en que se destinan los dineros públicos. Vivimos en un país muy corrupto que algunos queremos cambiar», explica dándole la perspectiva del paso del tiempo.

Pero si fueran ciertas las acusaciones, ¿por qué una mente brillante, que ha domesticado la locura para hacerla productiva, decidiría apedrear un prestigio construido con años de sincero esfuerzo? ¿Por qué alguien podría, poseído como un ludópata, apostar su carrera para probar si sus amigos, la única patria posible, saldrían a defenderlo a muerte? Y si todo fuera como dice Bryce, ¿se puede sobrevivir al linchamiento público sin sentirse afectado?

Bryce contempla por última vez la casa de su familia. Se queda inmóvil frente al pasado. Frente a la idea de esa Lima aristócrata de los recuerdos que se esfuma a toda velocidad y que hoy solo pareciera habitar en las páginas de sus novelas. Entonces es imposible no volver a preguntarse quién es. Un creador con una vasta obra literaria que tiene que soportar todavía preguntas incómodas de la prensa, un solitario al que le sobran los amigos, un paciente psiquiátrico disciplinado, un conversador entrañable, un contador de historias que sólo él ve.

Después hace una señal con la mano para que nos movamos de ahí. Conducimos hacia su departamento. Cuando llegamos, el barrio está invadido por el silencio de la madrugada y él vuelve a ser un hombre de setenta y cuatro años. A esta hora, Bryce se queda solo en casa .\\

*Este texto se publicó en el número 146 de Gatopardo en 2013

Recomendaciones Gatopardo

Más historias que podrían interesarte.