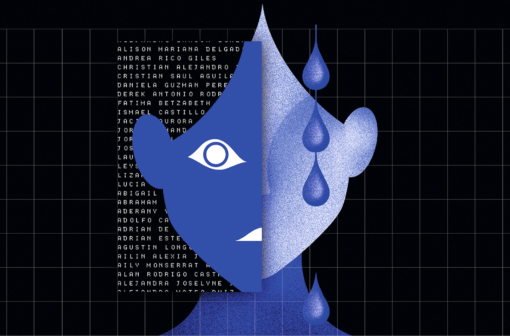

Los jornaleros forenses: Crónica de un nuevo oficio en un país de fosas

Paula Mónaco Felipe, Wendy Selene Pérez

Fotografía de Miguel Tovar

En Veracruz, una cuadrilla de seis hombres tiene por trabajo buscar en fosas clandestinas lo que queda de quienes ahí fueron escondidos. No son padres detrás del rastro de sus hijos, tampoco voluntarios. Son jornaleros que rascan la tierra a cambio de un sueldo pagado por los familiares de desaparecidos.

Él le habla a los muertos aunque no los conozca.

—Compañero, si estás ahí, dame una señal.

Lo que queda de una persona está atrapado en una bolsa negra de plástico bajo la tierra.

—Compañero, si estás ahí, dame una señal. O si me voy a acostar, hazme saber en un sueño dónde tengo que buscarte mañana. Háblame.

Les nombra con afecto mientras camina sobre capas de arena que mueve el viento. Clava la mirada en las plantas y en la maleza. Busca alguna transformación del terreno, un árbol que pudo servir para vigilar. Donde muchos vemos sólo verde o café, él lee historias completas.

—Yo he conocido mucho el campo y el campo a mí me dice muchas cosas.

Gonzalo Gómez García, gesto serio, pestañas tupidas y cejas gruesas, tiene 37 años y aparenta unos cuarenta largos. Tal vez por su piel curtida al sol, porque trabaja en el campo desde los ocho años.

—Mi niñez fue muy amarga. No fui a la escuela, no me entraron las letras. Y he intentado con clases abiertas pero no me entran las letras. Voy, aprendo y a la noche se me olvida todo —sonríe al final, como quien hace de la tristeza un papelito que se tira al bote de basura.

En Colinas de Santa Fe, un paraje a las afueras de Veracruz, este hombre bonachón de brazos fuertes volvió a escuchar con atención a la tierra. Identificó un árbol, detectó que la armonía natural había sido violentada y señaló un punto donde excavar. Ahí encontraron varias de las más grandes fosas, allí han sido localizadas 155 fosas, han recuperado 302 cuerpos y casi 70 mil huesos, completos y en fragmentos.

Gonzalo, el campesino que no sabe leer ni escribir, en pocos años hizo de sí mismo una mezcla de antropólogo con perito forense, de arqueólogo con jornalero. Se hizo desenterrador, un nuevo oficio que muestra el desgarro de un país con más de 40 mil desaparecidos y 240 mil asesinatos en 12 años.

La primera vez que encontró un cuerpo sintió un escalofrío.

—Amigo —le dijo—, yo no vengo a hacerte mal. Perdóname si te lastimé, tengo que escarbar porque tengo que encontrarte.

Casi tres años después, su jornada terminó. Se sienta en una silla bajo la sombra de un árbol de mango. Llega el aire fresco, los pájaros silban, al fondo su hijo más pequeño chapotea en una alberca inflable.

Gonzalo y su familia viven al final de un camino terregoso en el municipio de Medellín, en un poblado de menos de 250 habitantes. Quedan desnudos los bloques grises de algunas casas inacabadas, con palmeras y árboles dentro del patio. Cada día, al volver, Gonzalo merienda con sus hijas adolescentes, juega un rato con su hijo de siete años y platica con su esposa Rosalba junto al bracero. Su perra Osa lo sigue moviendo la cola y las gallinas lo rodean de inmediato cuando las llama. El dueño del terreno les permite habitarlo, a cambio de que lo cuiden.

—Cuando encontré la primera persona me sentí feliz, feliz de una forma no mala —cuenta Gonzalo con simpático acento costeño, se emociona al recordar—. Feliz porque le iba a dar paz a una mamá, una hermana, una esposa.

El más reciente hallazgo ocurrió el 12 de diciembre de 2018 a las 11:30 de la mañana. Un fémur —el hueso más largo del cuerpo humano—, un peroné y parte del pie de una persona. Desde el primero al último, Gonzalo les habló a todos.

Gonzalo Gómez García antes trabajaba como campesino y jardinero, ahora es desenterrador. Tiene tres hijos.

***

Las entrañas de México esconden cuerpos. Son miles de asesinados y desaparecidos en los últimos 12 años. Otros más son los masacrados y desaparecidos durante la represión de los años sesenta, setenta y ochenta. “Caminamos sobre una alfombra de huesos viejos y recientes”, dijo alguna vez la escritora Elena Poniatowska. Lejos de acabar con la criminalidad, la violencia masiva aumentó con la mal llamada guerra contra el narco, la estrategia de seguridad que empezó a finales de 2006 con el expresidente Felipe Calderón y continuó con Enrique Peña Nieto. Ahora, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador planea mantener la militarización.

Hay conexión entre pasado y presente, opina el antropólogo Alejandro Vélez Salas, porque en el país se ha instalado una “pedagogía del terror”, las formas de violencia se han ido heredando, contagiando.

“México es una gran fosa”, ha dicho el nuevo subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Y aunque una ley reciente obliga al Estado a tener un “Registro Nacional de Fosas”, todavía no existe una base oficial de datos. La información está desparramada en oficinas de las 32 procuradurías o fiscalías locales, la Fiscalía General, la Marina, el Ejército y la Policía Federal. Además, con subregistro: Encinas menciona 1 100 lugares de enterramientos clandestinos, pero entre los años 2000 y 2017 aparecieron más de 2 700 fosas, de acuerdo con datos solicitados a esas instituciones, vía solicitudes de transparencia, relevamiento hemerográfico y recuentos de colectivos de familiares de desaparecidos. Sumando lo hallado en 2018, la cifra sería de 3 000 fosas, o más.

Veracruz es el estado con más fosas en México: 505 hasta el 31 de diciembre de 2018. Y el predio Colinas de Santa Fe, el lugar donde más cuerpos han hallado. En el ejido de Patrocinio, estado de Coahuila, las familias rastrean la zona desértica para recuperar huesos diminutos, porque ahí el fragmento más grande podría medir tres centímetros. Los trasladan en cubetas y los cuentan por kilos. En Tijuana, frontera con Estados Unidos, las familias buscan recuperar litros de materia orgánica después de que un hombre llamado Santiago Meza confesó la disolución de 300 personas en sosa cáustica.

Este México sacude y enmudece a cualquiera, incluso a los expertos más expertos como el Equipo Argentino de Antropología Forense, el EAAF. Tienen más de 30 años de trabajo, han excavado en más de 50 países y son considerados la principal autoridad mundial en el tema, pero nunca antes encontraron una realidad como ésta. Porque siempre llegan a rescatar restos después de una guerra, una dictadura o un conflicto interno y “acá lo que sucede es que el problema continúa”, dice Mercedes Doretti, directora para Centro y Norteamérica del EAAF. Seria siempre, mide sus palabras.

—No me gusta decir que un caso es peor que otro porque todos los casos son todos muy graves, masivos. Pero una de las características en México, que lo hace distinto de otros lugares donde hemos intervenido, es el tema de que continúa. Continúa y ocurre bajo una democracia.

Hace silencio, sus palabras retumban más fuerte.

—¿Se conoce la dimensión real de la situación?

—No. Pero lo que ya se sabe es de un volumen, una gravedad y una complejidad muy grandes.

¿Cuántos restos han sido recuperados? Tampoco existe un registro oficial nacional al respecto. Hasta diciembre de 2017, de acuerdo a las mismas solicitudes de información a instituciones del Estado, eran al menos 6 400 cuerpos y 183 000 huesos largos y cortos, fragmentos, pedacitos de dientes. Identificarlos es una tarea descomunal para la ciencia forense. Las instituciones aseguran que en el mismo periodo llevaban identificadas a 2 000 personas, pero entregaron a sus familiares sólo 800 de esos cuerpos, o lo que quedaba de ellos. No hay claridad sobre el destino de todos los restos y muchas familias no quieren recibir pequeños fragmentos, no confían en la identificación estatal.

Seguir el rastro de los aparecidos es como intentar armar un rompecabezas imposible, sin todas las piezas.

Jannette O’Relling Carranza busca a su hermano Rommel entre las fosas de Veracruz. Tiene a seis miembros de su familia desaparecidos.

***

Medio centenar de grupos en el país organizan brigadas de búsqueda por toda la nación. La mayoría son familias, amigos y voluntarios, pero en Veracruz el Colectivo Solecito decidió dar un paso más: contratar a jornaleros, a desenterradores.

Una cuadrilla de seis hombres, incluido Gonzalo, trabaja de lunes a viernes buscando restos óseos en Colinas de Santa Fe, la fosa masiva con más exhumaciones en la historia reciente de México. Sólo uno de ellos tiene a un familiar desaparecido. Todos rascan la tierra a cambio de un sueldo.

—Son obreros —dice la directora de Solecito, Lucía de los Ángeles Díaz Genao—. Nosotros estamos generando empleo.

Lucy es una mujer con aire elegante que suele usar aretes cortos y gafas de sol. Tiene el rostro afilado, cabello corto y labios pintados. Es lingüista y tiene a un hijo desaparecido desde el 28 de junio de 2013. Se llama Luis Guillermo Lagunes y se lo llevaron hombres armados cuando estaba en su casa.

Ella y las demás integrantes del Colectivo Solecito, que son en su mayoría mujeres, decidieron contratar a hombres cuando se dieron cuenta de que las fosas estaban a dos metros de profundidad.

—Vimos que era muy profundo y nosotras no podíamos hacerlo porque unas somos hipertensas, otras diabéticas, y nada más llegar al lugar provoca una sensación tan intensa que algunas se ponen mal —explica Rosalía Castro Toss, segunda al mando en Solecito y madre de Roberto Carlos Casso Castro, desaparecido el 24 de diciembre de 2011.

Ahora hay lista de trabajadores, contratos y nómina con sueldos diferenciados. Uno de ellos, antropólogo, gana cerca de 10 000 pesos por mes. A los demás les pagan menos, incluso la mitad.

La cuadrilla cuesta unos 500 dólares por semana, suma inalcanzable para familias que viven con muchas carencias. Una institución nacional, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), les facilita algunos recursos y presta una camioneta para los traslados, pero no alcanza.

Por eso las madres juntan dinero de todas las formas en que se les ocurre; reciben donaciones de dinero y de ropa usada, que luego venden en bazares; organizan bingos y rifas. A un par de zapatos le sacan ocho veces su valor original en remates por redes sociales. Peso sobre peso han financiado casi tres años de trabajo en la fosa de Colinas de Santa Fe. Les ha costado 1 300 000 pesos mexicanos: casi 70 000 dólares.

Palas, marros, varillas y machetes son los instrumentos de trabajo. También libretas, lápices y celulares para tomar fotografías. Marcan el terreno ya trabajado con un código escrito en un papel, dentro de una botella de plástico. Pocos recursos y mucho riesgo: un tlacuache se metió a la fosa, masticó la botella y se llevó el registro.

***

Nos vemos en la puerta de un Walmart del puerto de Veracruz. Fermín Cabrera nos cita en el estacionamiento, vacío a esa hora. Todo blanco, todo gris, el logo azul. Pasan carros que aprovechan el espacio como atajo para sortear una avenida muy transitada. Fermín no quiere sentarse ni afuera ni dentro del auto, en ningún lugar. Permanece de pie, atento, mirando hacia todos lados. No quiere que lo visitemos en su casa, tampoco que hagamos algún retrato de su barrio. No quiere contarle a nadie porque se siente en riesgo. Trata de no decir en dónde está trabajando y qué busca.

—Alguien enseguida me puede señalar: éste es el buscamuertos.

Una comadre le pidió sumarse a la brigada para buscar a su hijo, un chico llamado Pablo Darío Miguel. Fermín aceptó y desde entonces siempre va a la fosa con la misma ropa, es como su uniforme. Habla de adrenalina, de la emoción de un logro, de encontrar y sentir que no fue infructuoso el pesado esfuerzo bajo el sol.

Es huraño pero le gusta platicar, ver las noticias por televisión y le pega al box. Lo aprendió desde la escuela para defenderse porque era chaparrito.

—Todos le querían pegar al enano.

El enano, se dice a sí mismo. Remarca la palabra con un rencor añejo pero después sonreirá una y otra vez, simpático. Dirá que además trabaja en una fábrica y que es médico por la Universidad de Veracruz. Que participa y trabaja a gusto, que ha aprendido mucho.

Carlos Fidel Martínez es arqueólogo. Aunque podría trabajar en empresas privadas, prefiere buscar a desaparecidos.

***

Carlos Fidel Martínez fue un niño que jugaba con dinosaurios y en la adolescencia se apasionó por la Segunda Guerra Mundial, sus crímenes y sus fosas. Estudió arqueología, pero hasta los últimos años entendió que su trabajo tendría poco glamour. Los arqueólogos en Veracruz tienen una vida menos apasionante de la que otros imaginan: supervisan ductos de Petróleos Mexicanos y realizan estudios para empresas privadas, como el diagnóstico encargado por una cadena de supermercados antes de instalar una nueva sucursal.

Conoció a Lucy Díaz durante un curso de la universidad estatal sobre ciencia forense. Entonces los familiares querían usar maquinarias para excavar en Colinas de Santa Fe y las autoridades exigían presencia de un arqueólogo. Cuando lo invitaron, Carlos aceptó sin dudar. Renunció a otro trabajo con el doble de sueldo.

—Hago esto porque me gusta mucho. Siempre hago los trabajos que me gustan, nunca pregunto cuánto me van a pagar. Yo quería tener la experiencia.

Carlos es alto, joven y parece un niño grande. Está contratado como experto, mas no marca diferencia con sus compañeros, los respeta y valora. Es moreno, usa lentes y recoge su cabello rizado en una cola de caballo. Su papá es empleado público jubilado, su mamá, masajista.

—Un hueso es un hueso. Adentro de la fosa me pongo en automático, me pongo el traje de arqueólogo, pero afuera sí me pongo a pensar en las personas que ahí enterraron. Pienso bastante.

Lo entretienen documentales de Discovery Channel, escucha música y pasa horas frente a una pequeña consola de Nintendo. Su favorito, La leyenda de Zelda, un videojuego ochentero que tiene por objetivo rescatar a una princesa.

Don Lupe empezó a rascar la tierra buscando encontrar a su hijo desaparecido en Iguala, Guerrero. Ahora trabaja como desenterrador en Veracruz.

***

Guadalupe Contreras es el único de los seis desenterradores que tiene a un familiar desaparecido: su hijo Iván Contreras. Se lo llevaron el 13 de octubre de 2012, cuando tenía 38 años. Es padre de tres niños, ahora de 13, diez y ocho años.

Don Lupe, como lo conocen, nació en el estado de Guerrero. Es chaparrito, con la piel tatemada por el sol. Salió de su pueblo por una sequía que puso en problemas a una familia de nueve hijos y un padre campesino. Su mamá se fue a lavar platos ajenos y él empezó a trabajar a los nueve años en las cosechas de maíz, frijol y ajonjolí.

—A los 13 me fui al norte, entre Houston y Dallas. Yo sabía que mi abuela tenía dinero guardado y se lo saqué —ríe sin disimular, le faltan algunos dientes—, pero al tiempo se lo pagué. Me crucé la frontera con un amigo, ni vigilancia había. Estuvimos trabajando en un rancho, dándole de comer a un chingado montón de búfalos. Regresé porque quería ver a mis hermanos, a mi madre. En tres años no les había escrito nada y me daban por muerto.

A Estados Unidos no volvió más.

Don Lupe ha sido campesino, jornalero migrante, militar, albañil, marmolero, y ahora, desenterrador.

—Yo he sido muchas cosas. Decía mi patrón que “la jodencia es la madre de la ciencia”. Pero si alguien me hubiera dicho hace diez años “vas a andar de buscador”, yo lo hubiera mandado a la chingada.

Al ver que las autoridades no hacían nada, decidió salir solo a buscar a su hijo por los cerros de Iguala, el mismo lugar donde desaparecieron a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Fue uno de los primeros buscadores y después integrante del grupo Los Otros Desaparecidos. Por eso las madres de Solecito fueron a buscarlo y le ofrecieron un trabajo que también sería escuela. Es fuerte y carismático, entrón.

—Cuando un cuerpo está en descomposición, el pasto no crece, se pone amarillento porque despide gases. Cuando ya se descompuso el cuerpo, sirve de abono y el pasto se pone verde —es una de sus lecciones.

—Al principio veías un resto y era casi de llorar, porque no sabías si podría ser tu familiar. Pero encontrar tantos cuerpos te curte.

Fuma un cigarro tras otro.

Pensó que serían tres meses en Colinas de Santa Fe y lleva casi tres años. Es el más experimentado del grupo y ha compartido lo aprendido con colectivos de Sonora y Sinaloa. Sigue en contacto con muchos familiares, chatea con ellos a diario.

En Colinas de Santa Fe los cuerpos están escondidos debajo de la arena. Un paisaje que se derrumba, cambia con el viento.

***

El malecón del puerto de Veracruz está impecable. Hay pequeñas bancas de piedra —diseño curvo y vanguardista—, todavía envueltas en plástico, listas para ser inauguradas. También hay esculturas nuevas, jardines minimalistas y recuadros de cemento, una suerte de marco de postal para tomarse fotos o para ver el mar como por una gran mirilla.

Apenas va saliendo el sol. Muchachos y muchachas corren en paso idéntico, coordinado, y cantando breves consignas de éxito, esfuerzo, fortaleza. Pasan en varios grupos. Todos llevan el mismo uniforme: pantalón deportivo de poliéster y camiseta blanca que en el dorso dice “Marina”. Son los futuros militares que integrarán la más poderosa de las fuerzas armadas en estos años.

Una madre prepara el disfraz de su hija para el carnaval. La cotidianidad es como una luminosa calle donde las escabrosas cifras pasan en sombra. Apareció una nueva fosa en Sayula de Alemán y otras cinco en Río Blanco, pero nadie habla de eso.

Los marinos corren, patrullan, circulan por la ciudad. Se los ve por todas partes aunque ninguno en los suburbios más pobres y violentos, ninguno donde los seis jornaleros siguen buscando restos humanos.

Colinas de Santa Fe es un hueco en medio de una gran alfombra verde. A 12 kilómetros de bullicio del puerto más importante del país, a 15 minutos en auto, casi todo el trayecto dentro de la ciudad. Es una isla de arena que apenas se divisa desde el aire en una franja entre el Golfo de México y la carretera federal 180, fatal camino de entrada a varias fosas dentro de la misma provincia (Rancho Renacimiento San Julián, Arbolillo, La Gallera).

Es un claro que parece nada.

El camino para llegar a las fosas —propiedad privada— arranca en un pequeño fraccionamiento popular con casas de interés social, todas iguales. Hay muchas casas vacías y una tienda de 24 horas frente al terreno, tal vez testigo de los viajes para enterrar personas. Un negocio asaltado muchas veces, la última esta mañana.

Una camioneta vieja y desvencijada siempre está en el mismo lugar. Descolorido, apenas alcanza a leerse el rótulo de “Policía Ministerial”. Enfrente, bajo el único árbol capaz de dar sombra, hay un carro blanco sin identificación oficial. Ahí se atrinchera un señor barrigón, con pantalón estrecho y cinturón vaquero. Es el policía ministerial encargado de cuidar hoy. Un policía adormilado para resguardar hectáreas con restos óseos, una escena que se repite en otras fosas clandestinas como Patrocinio, en Coahuila.

No hay acceso a las fosas porque las autoridades lo impiden. No dejan entrar a la prensa ni a invitados por los familiares de Solecito. El fiscal estatal, Jorge Winckler, parece empeñado en ocultar el lugar. Se le solicitó una entrevista para este reportaje pero nunca respondió.

La arena es muy dura, pero se desmorona cuando clavan una varilla. Con el calor y la humedad, trabajar aquí es como estar dentro de una olla de tamales, dice Carlos con sudor en la cara.

Los brigadistas posan para un retrato de grupo. Son Gonzalo, don Lupe y Fermín; Carlos y otro de los arqueólogos, José Casas Chávez. Hay también dos mujeres del colectivo que acompañan a la brigada con un pago por su presencia diaria: Rosa García Ramón —madre del desaparecido Óscar Omar Gómez García— y Jannette Helen O’Relling Carranza —tiene desaparecidos a su hermano Rommel y a cinco familiares—. Completa el equipo un exfuncionario de fiscalía local, un hombre que huye a las fotos, no quiere dar entrevistas y pide no se mencione su nombre.

Han sido prácticamente las mismas personas en los últimos dos años. Sólo uno de los jornaleros dejó el grupo. Daniel, un treintañero que era amigo de Beto, el hijo desaparecido de Rosalía. Estaba entre el dilema de seguir ayudando o cambiar de trabajo porque no le alcanzaba su sueldo de entonces 50 dólares por semana.

—No me alcanza. Juego basquet y no he podido comprarme tenis. Éstos que traigo me los regaló el que lleva el equipo y tenía años que alguien no me regalaba tenis —dijo meses atrás con pesar de sentirse como un niño—. Ni para calzones me alcanza.

También pesan los riesgos, porque no están exentos de sufrir violencia y porque además hay muchas víboras. Han encontrado 11 serpientes, por eso en las tres hileras donde cargan las herramientas también llevan antídoto.

Tampoco faltan las pesadillas.

—Estar aquí no es sano para nadie. Ves la magnitud de la maldad que conlleva esto —dijo Daniel—. Lo que más me impacta es encontrar cráneos. Una vez me encontré un cráneo amordazado con cinta de secuestrador como le decimos, cinta plateada.

Gonzalo se acuerda de una mujer de piel blanca que estaba dentro de un sleeping. Recuerda cuerpos mutilados, brazos a pedacitos, y que a algunos los intentaron quemar. Al empezar como desenterrador se bañaba antes de llegar a su casa, no podía dormir con su familia y lavaba su ropa por separado.

—Los días nublados son un alivio —sonríe Lupe—. Nos la pasamos echando relajo para no sentir el tiempo, para no sentir la presión. Tratamos de no contagiarnos de lo que está ahí.

Tienen una bocina y escuchan música mientras excavan. El género es razón de pelea: están los partidarios del corrido y la banda, otros eligen salsa y rock; el exfuncionario puja por raperos “de música malandra”, lo fastidian sus compañeros.

—Al comienzo para mí lo más curioso fue que escucharan música —dice Carlos, el arqueólogo—. Los narcocorridos me hacen sentir un poco incómodo pero si a ellos les gusta, está bien. La música la entiendo ahora porque es una forma de generar normalidad.

No sólo ocurre aquí, la mayoría de los grupos de buscadores escuchan música mientras caminan y excavan.

Rosalía Castro era odontóloga. Su profesión y su vida quedaron suspendidas cuando desapareció su hijo Beto. Ahora coordina las operaciones de la brigada.

***

1. Camisa de tirantes Rea

2. Un par de zapatos Settia negro #9

3. Un par de calcetas gris. Restos de basura y toalla y vendas. Papel de baño

4. Un boxer negro T6 Ferrys Active

5. Playera de tirantes Optima T/40

6. Pantalón de vestir T/40 o 44 negro

7. 4 cráneos

8. 22 huesos cortos

9. Bolsa negra c/tejido

10. Huesos cortos

11. Huesos cortos por extracción manual

Es el hallazgo de la fosa 31, octubre de 2016. Los detalles están en cuadernos ajados, con el borde de las hojas amarillento por el roce de manos que lo recorren. Dicen quiénes asistieron a trabajar, si encontraron indicios o una fosa, si extrajeron huesos o algún objeto. Qué se llevaron los peritos, algún incidente.

Datos que las autoridades pasan por alto y podrían ser cruciales para un familiar. La ropa del ser querido al momento de morir, su cinturón, la playera favorita con marca y talle.

Rosalía Castro Toss ha escrito cada palabra en la bitácora. Es una mujer de piel muy blanca y cabello cano con mechas rubias perfectamente pintadas. Aretes dorados, reloj elegante y ropa combinada. Los brazos suaves y lánguidos de quien envejece; la mirada atenta de quien escucha con atención y un carácter fuerte, implacable. Todos le dicen doctora porque es una odontóloga reconocida en Huatusco, una ciudad pequeña con su plaza, iglesia colorida y viejitas que venden montones de aguacates y papas en las aceras. Tierra húmeda de cielo azul y aire fresco entre cafetales que parecen no tener fin.

Los cuadernos tienen algunas hojas en blanco.

—Es que hubo un tiempo, dos meses, que me enfermé de leer todo esto. Me di cuenta de que esto me estaba acabando. Después me dije “si no lo hago yo, ¿quién?”.

Lleva la bitácora, el control de la brigada y también se ocupa de uno de los tres bazares de Solecito. Es un pequeño local de cuatro por tres metros con puerta y ventana a la calle principal de Huatusco. Hay dos mesas improvisadas con caballetes y encima el esqueleto de madera de lo que alguna vez fue una cama. También ganchos colgados de los muros.

Huele a jabón, a recién planchado, aunque de repente se cuela el olor a naftalina que persiste. Las blusas y camisas cuestan diez pesos (medio dólar). Los sacos, 30 (1.5) y los vestidos de fiesta, 50 pesos (2.5).

—Mañana paso por esta camisa y este disfraz de princesa —dice desde la vereda una viejita que avanza lento con ayuda de un andador.

El bazar funciona en la que fue sala de espera del consultorio de Rosalía. Tiene semanas buenas con ventas de 5 000 pesos y otras de apenas 500 pero no sólo buscan recursos, sino también informar a los vecinos. A Rosalía la han amenazado varias veces. Ha enfrentado a fiscales y ha mirado a los ojos a un jefe de plaza del grupo criminal de Los Zetas, un tal Popeye.

—A mí ya no me da miedo nada. El dolor se convierte en valentía y coraje —hace una breve pausa, extrañada—. Nunca pensé ser como soy ahora.

El pequeño cuarto tiene un sillón color café, un escritorio, un mueble para guardar objetos y los muros recubiertos con diplomas: un título de odontóloga y certificados de cursos. Huele a encierro, aire viejo, pero impecable.

—Se limpia cada semana —dice Rosalía con orgullo.

Se limpia pero no se usa.

Rosalía dejó de atender el consultorio el 26 de diciembre de 2011, 48 horas después de la desaparición de su hijo Roberto Carlos Casso Castro.

—Ya no me quedan condiciones físicas ni mentales para ejercer. Aquí son cosas de precisión y aunque yo tenía un pulso de diez, ya mi mente anda en otro lugar. Son siete años y dos meses de búsqueda y ya no tengo el pulso, el sistema nervioso lo tengo alterado. Es peligroso porque una mala infiltración puede dejar a un paciente con el párpado caído, mala audición o parálisis en la cara. Además, ya no tengo paciencia.

No quiere volver a ejercer pero tampoco desarmar su consultorio.

—Sé que algún día tengo que deshacerme de todo esto pero todavía me duele. No estoy preparada para desprenderme.

Detalles en una de las libretas de las mujeres del Colectivo Solecito. Ahí está el registro de las bitácoras, una suerte de memorias.

***

Que no hay baños. Que no alcanza la paga. Que la fiscalía ya no les da comida. Los brigadistas tienen reclamos de cualquier trabajador, aunque lo dicen en privado y siguen cavando, porque el dinero no es su única motivación. Del otro lado, las mujeres de Solecito juntan recursos como pueden y hacen listados con las cuentas por pagar: herramientas, sueldos, aguinaldos en diciembre.

Alejandro Vélez Salas, doctor en antropología, es uno de los primeros académicos que apostó por investigar la violencia de estos años. Junto con la catalana Lolita Bosch inició el portal Nuestra Aparente Rendición, que fue documentando detalles del horror, pero no conocía el caso de los desenterradores. La novedad le genera contradicción: no quiere a más personas en peligro a causa de la ausencia del Estado, cubriendo sus vacíos, pero también le gusta que se comprometan quienes no son víctimas directas.

—Los desenterradores son lo opuesto a un mercenario. Podrían ganar más del otro lado, sumándose al crimen o a los millones que siguen en la vida indiferente, pero eligen hacer esto. Me parece fascinante.

—No conocemos una experiencia similar —dice Mercedes Doretti.

En 50 países, después de excavar fosas alrededor del mundo, los antropólogos, arqueólogos y peritos del EAAF nunca habían visto a desenterradores contratados y pagados por las víctimas.

—Claro que me preocupa cómo se recoge la evidencia —dice Mercedes, implacable en métodos, protocolos, su especialidad—. Me preocupa, pero creo que los familiares salen a buscar por una ausencia o insuficiencia del Estado. Entiendo claramente por qué salen, lo hacen por las condiciones en las que están. Es una fuerte llamada de atención a la respuesta del Estado, que ha sido insuficiente hasta ahora. Hasta ahora —remarca—, porque hay una oportunidad de que esto cambie. Ojalá.

En Colinas de Santa Fe los cuerpos están escondidos debajo de la arena. Un paisaje que se derrumba, cambia con el viento.

***

Vicente Octavio Colorado, Gerson Quevedo, Pedro Huesca, Gerardo Montiel, Arturo Figueroa y Giovanni Palmeros. Son las personas que han recuperado su identidad gracias al trabajo de los desenterradores y el Colectivo Solecito. En casi tres años, otras 12 personas también han sido identificadas pero sus nombres no se han hecho públicos.

Dieciocho personas rescatadas de las fosas de Colinas de Santa Fe. Dieciocho personas que volvieron con los suyos gracias a los desenterradores.

—Cuando nosotros abrimos una fosa y vemos los huesos, les decimos “Bienvenido a la luz” —cuenta Lucy Díaz—. Porque es una fosa clandestina, nunca debieron llegar ahí y vivieron el peor terror que puede vivir un ser humano. Fue lo último que vieron. Es fantasioso quizá, pero pienso que sí sienten cuando uno les dice “Bienvenido. Aquí te queremos, tú ya no tienes por qué sufrir. Estás con gente que te quiere y te recibe con todo el amor del mundo”.

En una larga entrevista, es el único momento en el que Lucy hace silencios.

Los desenterradores y brigadistas —dice el psicoanalista Andrés Ize— son mediadores entre los vivos y los muertos: “No hay pago que alcance cuando se entra en una espiral mórbida como la que describen”. Y aunque ellos son quienes rescatan de la tierra, los restos se van a oficinas de Xalapa, capital de Veracruz. Sólo una vez han podido entrar a ese lugar.

—Todo regado tenían. Cráneos sobre cráneos, huesos en el piso, todos regados. ¿Cómo hacen esa revoltura? Es un desastre —cuenta Rosalía, ya cansada.

Más de 70 mil huesos y 302 cuerpos hallados por la brigada. Hay muchos fragmentos pequeños. Pedacitos diminutos que, tal vez, serían lo único a recuperar por una familia que espera noticias.

—Pero la Policía Científica nos ha dicho que sólo hacen pruebas de ADN a cráneos y huesos largos.

Miles de huesos. Montañas de huesos. Huesos que fueron personas que son personas. En la oscuridad.

***

Una pequeña araña le recorre la cara. Gonzalo la toma con delicadeza y la deja en el suelo sin espantarse ni dejar de hablar.

No tiene a ningún familiar desaparecido, pero en estos años se llevaron a su amigo de la infancia, Edilberto Malpica Mora. Era también su patrón.

—¿Ha cambiado su vida desde que es parte de la brigada?

—Demasiado. He sido más coherente. He aprendido a manejar cosas y a entender lo que es perder a un ser querido, a no saber de ellos.

—¿Cómo imagina su futuro?

—Si hubiera la opción de seguir buscando, me gustaría. Porque se siente muy bonito que llegue una mamá y te diga “gracias por encontrar a mi hijo”. Y porque si me llevaran a mí o a mis hijos, me gustaría que hubiera personas que vayan desde sus pueblos a buscarnos.

Tiene una bicicleta roja, único medio de transporte de la familia. Dice sonriente que su hija mayor va a empezar la universidad. Siente orgullo por su trabajo.

—Ahora creo que Dios me dio la vida para algo. //

*Este reportaje ganó el Premio Nacional de Periodismo 2019, en la categoría Crónica/Periodismo Narrativo.

Paula Mónaco Felipe (@monacofelipe)

Villa María, Argentina, 1977. Es periodista independiente. Trabaja entre el texto y las imágenes: escribe, investiga y hace producción audiovisual. Le apasionan las personas y sus vidas, las pequeñas y grandes peleas. Empezó en el periódico La Jornada, de México. Fue corresponsal de la cadena multiestatal teleSUR y del diario El Telégrafo, de Ecuador. Ha publicado en medios como The New York Times, Rolling Stone, SoHo, Newsweek, entre otros. Escribió el libro Ayotzinapa. Horas eternas (Ediciones B, 2016). Entre sus últimos trabajos audiovisuales están Después de la guerra (Muzungu/teleSUR) y la investigación para el documental que el artista chino Ai Weiwei realiza acerca del caso Ayotzinapa. Es integrante de H.I.J.O.S., y mamá de Camilo.

Wendy Selene Pérez (@wendyselene)

Periodista mexicana independiente. Comenzó en Mural (Guadalajara), donde fue reportera, editora digital y coordinó el equipo de investigación de hard news. En Argentina cursó la maestría en periodismo, trabajó en Clarín y escribió sobre narcotráfico en Perfil. En la Ciudad de México editó crónicas de revista en El Universal y fue jefa de noticias en CNN México. Descubrió el freelanceo y desde entonces es más feliz. Participó en dos documentales nominados al Emmy: Antes de que nos olviden (HBO), sobre la violencia en México, y Frontera norte-Frontera sur (NatGeo), sobre niños migrantes. Ha colaborado con Expansión, Newsweek y Vice. Hoy trabaja en una investigación sobre exhumaciones y fosas en el país. Parte de los hallazgos conforman su tesis de posgrado.

Miguel Tovar (@migueltovfie)

Ciudad de México, 1978. Fotógrafo, empezó a trabajar con una cámara cuando tenía 17 años. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado en medios nacionales e internacionales, como el periódico Reforma (México) y las agencias Associated Press y Getty Images. Es periodista independiente. Desde hace algunos años, además de fotografía fija, trabaja en video y ha virado hacia el documental para televisión y cine. Hizo la fotografía en la docuserie Los días de Ayotzinapa (Netflix, 2019). Adonde vaya, irá en bicicleta.

Recomendaciones Gatopardo

Más historias que podrían interesarte.