Carlos Bosch: fotógrafo, antropólogo y artista. Retrató a Dalí postrado en un hospital, al rey Juan Carlos haciéndole muecas de monigote, y capturó a Cortázar meses antes de morir. Hoy en día es un hombre cuya marca de fábrica es vivir en el extremo.

Amenazado de muerte, Carlos Bosch decidió abandonar la Argentina el 19 de noviembre de 1975. Tenía 30 años y su padre, a quien no veía desde hacía mucho tiempo, lo había llamado temprano para almorzar en la ciudad costera de Mar del Plata porque tenía algo urgente que comunicarle.

Carlos manejó desde Buenos Aires los 420 kilómetros que los separaban, y al entrar al restaurante donde se habían citado, encontró a su padre sentado junto a Osiris Villegas, un ex Comandante del Ejército e ideólogo de las primeras doctrinas anticomunistas del país. En aquel entonces más de 600 miembros de distintas guerrillas de izquierda habían sido asesinados por escuadrones parapoliciales: era la antesala del golpe militar que comenzaría cinco meses después, el 24 de marzo de 1976, y en el que desaparecerían más de 30 000 personas.

Apenas Bosch se acercó a la mesa, Villegas se puso de pie y le dijo: “En homenaje a la amistad que me une con su padre, que es un caballero, no como usted, más vale que se vaya rápido del país. Preferentemente en las próximas 24 horas”.

No tuvo ni el reflejo de preguntar: sin pronunciar palabra, Bosch salió del restaurante, se subió nuevamente al auto y recorrió 420 kilómetros en sentido contrario. En Agens, la agencia de publicidad donde trabajaba, apenas pudo explicar lo que había sucedido y le consiguieron un puesto en Venezuela y un pasaje de avión para el día siguiente. Pero el 20 de noviembre la noticia de la muerte del dictador Francisco Franco, la perspectiva de un proceso de restauración democrática en España y su intuición periodística le torcieron el rumbo.

***

Carlos Bosch tiene 73 años. Es antropólogo, artista plástico y reportero gráfico. Fue jefe de fotografía de un diario argentino clandestinamente financiado por una guerrilla donde compartió redacción con escritores, periodistas y poetas como Juan Gelman, Rodolfo Walsh y Paco Urondo. Con su primera mujer y sus dos hijas se exilió en España, fundó la primera Asociación de Reporteros Gráficos de Barcelona y se infiltró durante tres años entre los fascistas en Madrid para hacer un fotorreportaje. Registró la primera manifestación del orgullo gay, cubrió la invasión soviética en Afganistán, hizo reportajes en encuentros clandestinos con ETA y tuvo una experiencia cercana a la muerte coprotagonizada por el músico Miguel Bosé. Humilló públicamente a un presidente de la Generalitat de Cataluña; capturó inescrupulosamente a Salvador Dalí postrado en la cama de un hospital; el rey Juan Carlos I le regaló muecas por fuera del protocolo para que pudiese hacer una imagen inédita y fue uno de los últimos en fotografiar al escritor Julio Cortázar antes de que muriera en París. Publicó sus trabajos en The Observer, El País, Stern, Sunday Times. Se mudó a Luxemburgo y vivió 20 años en una granja. Allí tuvo a su tercera hija y se convirtió en el primer hombre de ese país en recibir un subsidio por maternidad. Un día de 2007 regresó a la Argentina para contarlo.

Bosch tiene 73 años y es uno de los fotógrafos más prestigiosos de Argentina.

***

Es 20 de diciembre de 2017. Carlos Bosch vive en una casona antigua de Boedo, un barrio tranquilo de la ciudad de Buenos Aires. Apenas se cruza el umbral hay un patio luminoso y, en el patio, un aquelarre de recuerdos que, amontonados, adquieren cierto aire surrealista: un viejo pinball que compró en un mercado de Barcelona y que era la perdición de su amigo, el escritor fallecido Osvaldo Soriano; un enorme cartel vial que robó en Los Pirineos con el ícono de punto panorámico; un autorretrato envuelto en plástico de burbuja que lleva el título Alzheimer; una cabeza gigante de yeso de una festividad catalana, una cámara de placa, un cartel escrito con caligrafía infantil que advierte “cuidado con el perro”, el cabezal de un semáforo para peatones, un viejo tipógrafo, un sillón desvencijado y la bicicleta de un niño, su cuarto hijo, con quien vive la mitad del tiempo.

En la primera habitación a la izquierda está su estudio, un espacio de techos altos y ventanales de madera surcado por una larga mesa que utiliza para dar talleres y que, en pleno receso estival, ha sido colonizada por cajas con fotos, bolsas, computadoras, juguetes, papeles, cables y productos de limpieza. Bosch sugiere ir directamente allí.

—A mí no me digan que soy exiliado, no soy un exiliado. Yo no uso esa palabra porque, además, a mí me fue de puta madre, fue una patada para arriba: los viajes que hice, la guita que gané. No: yo, exiliado, no—, dice, sentado en una de las sillas de madera.

Araña el metro sesenta, lleva anteojos redondos con el marco reparado en forma casera y una barba tan blanca y densa que parece humo. Viste de entrecasa —remera azul, bermudas negras, suecos de goma croc— y tiene el brazo izquierdo enyesado por una triple fractura luego de dos caídas consecutivas en la calle.

—En Europa tenía fama de “fotógrafo capaz de cualquier cosa” y en España me decían “el guerrillero”. Tenía prestigio, me compraban fotos en todos lados, pero acá, cuando volví después de 32 años, no me conocía nadie.

—¿Y qué hiciste?

—A mí me funcionó lo que Milan Kundera llama Complejo de Ulises, ¿vos sabés lo que es?

—No.

—Viene de cuando Ulises vuelve a Ítaca cubierto sólo con un trapo, camina por sus calles sin ser reconocido y se angustia porque quiere que lo reconozcan: ¡es el rey!

En su libro La ignorancia Kundera escribió que el verdadero tesoro de Ulises se encontraba en sus veinte años de andanzas por el mundo: “Había perdido ese tesoro, y sólo contándolo hubiera podido reencontrarlo”.

Astorga, 1981

***

La anécdota que cinematográficamente describe cómo se infiltró durante tres años en un partido fascista es una de sus preferidas. Pasaron cuatro décadas pero en su relato la épica permanece intacta.

Era 7 de noviembre de 1976 y Carlos Bosch caminaba por el centro de Madrid con tres cámaras al cuello cuando los vio: hombres y mujeres del partido fascista Fuerza Nueva hacían fila para subir a un colectivo que los llevaría hasta un acto en las afueras de la ciudad. Como si hubiese estado siempre en sus planes, se incorporó a la hilera y cuando llegó su turno, enseñando las cámaras que llevaba encima, mintió: “Vengo porque mi padre, que fue un héroe de la Batalla del Ebro, tiene un cáncer terminal y a mí me gustaría llevarle un recuerdo”. Nada de eso era cierto. Pero la coartada funcionó y le permitieron subir al autobús. Sentado en el fondo y para neutralizar la desconfianza de los cuatro hombres de seguridad que viajaban con bates de béisbol, recordó el himno falangista que había aprendido de niño en el colegio de curas, se puso de pie y gritó: “¡Camaradas! ¡Todos a cantar Cara al sol!”. Enfervorizados, todos cantaron.

Al llegar al sitio, pidió conocer al responsable de prensa del partido.

—Repetí la historia de mi padre enfermo, dije que era fotógrafo y el tipo se puso contento porque justo necesitaban uno para la revista que publicaban.

Por momentos, como si la adrenalina estuviese intacta, el relato de Bosch se acelera y las palabras se apelmazan: pierden claridad. Entonces respira.

—Acepté la propuesta pero inventé que también trabajaba para una agencia francesa y que si bien me comprometía a hacerles una copia de todo, no me podía responsabilizar si la agencia se la vendía, por ejemplo, a El Correo Catalán o Primera Plana, que era donde yo realmente estaba.

Los tres años que duró la mentira, Bosch alternaba sus trabajos en Barcelona para los diarios El Correo Catalán, El Periódico, y las revistas Primera Plana y Cambio 16, con viajes esporádicos a Madrid cada vez que los falangistas lo solicitaban. A veces, las fotos que hacía como infiltrado se publicaban, simultáneamente, en alguno de esos medios masivos y en Fuerza Nueva.

Para el segundo aniversario de la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1977, Bosch fue al acto celebrado en Plaza de Oriente, en Madrid, con una cámara, una mesa y un cuaderno.

—Yo sacaba la foto y anotaba nombre, apellido y dirección de cada uno con la excusa de mandarlas después a su casa. Enseguida se armó una fila. En mi puta vida se las mandé pero me sirvió para tenerlos fichados a todos.

El engaño terminó en 1979 cuando los falangistas le ofrecieron un reportaje exclusivo con un militar que preparaba mercenarios en Nüremberg, Alemania.

—Dudé, pero finalmente fui. Viajé con mi segunda mujer, que hablaba alemán. Nos llevaron a unos treinta kilómetros de Nüremberg, hasta una casa antigua, hecha pedazos y el tipo al que veníamos a entrevistar nos dijo “esta casa fue de Hitler y la compré porque fue de él”. En ese lugar habían armado como un campo de entrenamiento.

Aquellas fotos, jamás expuestas ni publicadas, muestran jóvenes atléticos y marciales, camuflados o con el rostro cubierto, apuntando distintos modelos de armas en medio de un bosque. En una está el entrenador, un hombre vigoroso de bigotes espesos, abrazando a un puma con el torso desnudo.

—Hubiese sido una nota de repercusión mundial, un verdadero scoop. Mi mujer había escrito el texto, yo había elegido las fotos, pero a último momento me arrepentí porque sentí que iba a funcionar como publicidad y al día siguiente iban a aparecer miles de jóvenes intentando llegar hasta Alemania. Nunca se publicó la historia y en Fuerza Nueva se dieron cuenta de que los había traicionado.

Treinta y ocho años después, en agosto de 2014, se presentó en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, en Argentina, “El huevo de la serpiente”, una muestra que recorre —y prueba— sus tres años como infiltrado en España: hombres, mujeres y niños vestidos con uniforme militar, posando recios, vigorosos, con el brazo derecho en alto o llevando con orgullo, en distintos actos, la bandera franquista.

En el catálogo, el periodista y escritor argentino Mempo Giardinelli escribió: “Resulta imposible mirar las fotografías de Carlos sin sentir un sacudón. Quizás porque sus obras perfectamente pueden inscribirse en el Art-Brut, tradición en la que el grotesco y la violencia resultan siempre tan armónicos como relevantes y ominosos. La fuerza expresiva de sus fotografías en blanco y negro es siempre conmovedora porque su obsesión es mostrarle al mundo las barbaridades del mundo. A veces con ironía, parodia o desazón, aquí el artista organiza un expresionismo delirante en el que el humor es parido, como a la fuerza, por su mirada inconformista, rebelde y anticomplaciente”.

«A esta altura de mi vida lo que más miedo me da es verme a mí mismo», dice Bosch.

***

Carlos Bosch nació el 10 de marzo de 1945 y fue el primer hijo del matrimonio entre una mujer de origen humilde y un bioquímico de familia acomodada.

—Por eso soy un esquizofrénico —dice en su estudio—. Iba a colegios católicos y me mandaban a clases de polo, pero después yo me iba al taller de carpintería de mi abuelo materno y me enseñaba el oficio. Yo le ocultaba a los de guita que tenía una parte de familia pobre, pero me llevaba mejor con el lado materno.

Cuando tenía 10 años su padre arrastró a la quiebra el laboratorio familiar, oficializó una relación extramatrimonial con su secretaria e intentó suicidarse.

—¡Un bioquímico que se quiere matar con pastillas y falla! ¿A vos te parece? ¡Toda una puesta en escena para quedar como una víctima!, y se fue de casa, primero a vivir con mi abuela, y después nos abandonó. Mi viejo era un tipo de mierda, un facho. Por ejemplo, me daba plata si me aguantaba las cosquillas. Y me las cortó, fijate: ya no tengo cosquillas. Un sádico hijo de puta.

Habla atropelladamente, pronunciando palabras por la mitad, como si lo imperioso fuese avanzar en el relato: contarlo todo.

En su estudio, además de una mesa caótica, hay un escritorio, computadoras, lapiceros atiborrados, una botella de ron, una biblioteca de pared a pared repleta de libros (Robert Mapplethorpe, Richard Avedon, Joan Fontcuberta, Luis Buñuel, Osvaldo Soriano, Luis García Berlanga), un pizarrón sobre un atril y un cartel metálico con la leyenda “Fábrica de sueños Carlos Bosch”.

Cuando cumplió 17, para alejarse del drama familiar, se fue a estudiar a la universidad pública de Córdoba, a 700 kilómetros de su casa. Aunque le gustaba pintar, probó con Derecho y dejó; probó con Sociología y dejó; hasta que conoció a un profesor de Antropología y la idea de una carrera que trabajase sobre el hombre y la cultura le resultó tentadora. Se recibió en cuatro años y volvió a Buenos Aires.

—Después trabajé un año en el Estado pero me hice echar y encontré la excusa perfecta para decir “me dedico a la pintura y a la mierda”.

—Cuando lo despidieron lo convencí de que viniera al taller al que iba yo —dice en su atelier del barrio de Palermo su amigo Jorge Abot—. Aprender sobre el color, la composición, el fondo, influyó mucho, porque los fotógrafos retratan la realidad, pero algunos son capaces de transformar esa realidad que están mirando, como es el caso de Carlos: el no saca fotos, está pintando.

Bosch se convirtió en artista un sábado impreciso de 1968. Tenía 23, un título de antropólogo sin estrenar y tomaba clases desde hacía dos años con Demetrio Urruchúa, uno de los grandes muralistas argentinos. Ese sábado en el taller, cuando Urruchúa terminó de revisar el progreso en el trabajo de sus alumnos, le gritó al asistente: “¡Romero! ¿Cuánto hay en caja, alcanza para una entrada de cine? Vamos a invitar a Bosch que ya es artista”.

Cinco décadas después él no logrará recordar qué era lo que estaba pintando. Sí que su carrera de artista fue meteórica. Y breve.

—Unos meses después nos enteramos que iban a demoler una villa miseria en el barrio de La Boca y con mis compañeros del taller, que éramos todos de izquierda, decidimos apoyar a los vecinos haciendo murales. Fue la primera vez que usé mi memoria emotiva.

De niño lo obligaban a pasar veranos enteros en la finca que tenía su abuela paterna en la provincia de Mendoza y él, desterrado de los brazos de su madre, dibujaba nostálgicamente casas con piedras y ramas sobre la tierra.

—Con esa imagen, la del nene que añora su casa, me fui a la estación de trenes de Retiro que estaba llena de pibes lustrabotas, agarré al que tenía las manos más sucias, lo llevé a la plaza de enfrente, junté palitos, piedras y le dije “ponete a hacer una casita acá en la arena”. Me habían prestado una cámara japonesa que era un catafalco y me habían dicho más o menos cómo manejarla. Cuando las fui a revelar, el tipo del negocio me dijo “mirá la foto que hiciste”. Y tenía razón: era tremenda.

Preocupado, se la llevó a Urruchúa la clase siguiente.

—Le dije “maestro, tenemos que hablar: si yo hago el mural a partir de esta foto —y se la mostré— la gente cuando pase por ahí va a decir ´qué linda obra´. En cambio, si yo muestro directamente la foto, van a decir ´pobre pibe´. Y a mí me interesa el ´pobre pibe´”.

—¿Y qué pasó?

—Me echó del taller y yo me hice fotógrafo.

La Colza-2, 1981.

***

En 1969, con 24 años, entró en Editorial Abril, que publicaba revistas de actualidad, automovilismo y moda, donde se formó como paparazzi y reportero gráfico.

—Fue parte de un equipo que marcó un punto de inflexión en la historia del fotoperiodismo argentino —dice por teléfono Cora Gamarnik, doctora en Ciencias Sociales especializada en fotografía de prensa—. Entró por la puerta grande, a un staff donde se peleaban por quién sacaba la mejor foto o quién hacía la tapa. Como todos eran muy buenos la competencia era un desafío permanente. Y él era un buscador de historias dispuesto a arriesgarse: desde el comienzo lo suyo tuvo que ver con romper los esquemas de la imagen oficial, porque me parece que se aburría o le gustaba ser disruptivo y entonces, hasta por capricho, creaba cosas nuevas o decidía mirarlas desde un ángulo distinto.

El primero de los cinco años que trabajaría en Abril, Bosch atravesó tres circunstancias que, aún hoy, considera trascendentales para su modo de mirar el mundo: el 1 de mayo de 1970 le tocó cubrir el accidente de trenes más grande que hubo en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en el que una formación se embutió dentro de otra y murieron al menos 300 personas. El 30 de mayo del mismo año viajó a Perú por el terremoto de Áncash donde, para habituarse al horror y trabajar en medio de una catástrofe donde se contabilizaron 70 000 víctimas fatales, se ofreció a colaborar con médicos que practicaban amputaciones en un quirófano improvisado, separando miembros mutilados en bolsas de plástico. Una semana después lo mandaron a hacer el funeral de once niños muertos en un choque de colectivos rumbo a un partido de fútbol en la localidad de Temperley, provincia de Buenos Aires.

—Al poco tiempo fue lo de la abuela de mi primera mujer y ahí sí me di cuenta que no estaba bien. ¿Esa no la conté? Se murió en la cama con rigor mortis y no se la podían llevar, así que me ofrecí a romperle las piernas. Pensé: “Después de todo lo que vi, yo se las rompo”. Ahí me di cuenta que le había perdido el respeto al dolor porque no podía comprender el sufrimiento de la gente. Por eso tuve que ir al psicoanalista y, si bien algo me encarriló, seguí pensando que si hay que hacer una foto, se hace.

Argentina se convirtió en un territorio hostil para esa clase de impulsos. En 1973 el ministro de Bienestar Social, José López Rega, puso en marcha la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), un escuadrón parapolicial de extrema derecha formado por agentes de los servicios de inteligencia y oficiales dados de baja de las fuerzas armadas, que tenían la orden de eliminar militantes y políticos considerados de izquierda. Eso no lo detuvo: cuando el periodista Miguel Bonasso lo convocó como jefe de fotografía del diario Noticias, una publicación que jamás reconocería vínculo ni financiamiento —aunque tenía ambas cosas— con Montoneros, una organización guerrillera de la izquierda peronista, dijo inmediatamente que sí. Fue un diario fugaz: el

periódico que tuvo entre sus plumas periodistas, escritores y poetas como Rodolfo Walsh, Paco Urondo y Juan Gelman, se editó por primera vez el 20 de noviembre de 1973 y fue clausurado 9 meses después, el 27 de agosto de 1974, por un decreto presidencial de la viuda de Juan Domingo Perón.

—Yo no era peronista ni montonero, pero era de izquierda y en la situación en la que estaba Argentina algo había que hacer. Fue arriesgado, no podíamos tomar taxi ni hablar por teléfono y yo tenía un chofer que estaba armado, pero fue una experiencia impresionante —dice Bosch en su estudio mientras se peina la barba.

Por seguridad, casi no se firmaban las notas ni se publicaban créditos en las fotografías. Esa clandestinidad le permitió a Bosch llevar adelante una tarea extra: asistir a los actos de la Triple A para fotografiar a sus miembros.

—Como no me conocían iba con un trípode, un teleobjetivo y los identificaba uno por uno. Después llevaba el rollo al diario y lo que hacían con eso era un problema de ellos. Supongo que por eso me tuve que ir del país, pero nunca supe. El psicoanalista me comió la cabeza diciéndome que mi papá, a pesar de la relación de mierda que teníamos, quizás estaba preocupado por mis actividades y le dijo a su amigo que me amenazara para que me fuera. Nunca lo voy a saber.

De pronto, revisa la pantalla de su teléfono celular y el reloj delata que hace cuatro horas que está hablando: son las siete de la tarde.

—Vos me hacés entusiasmar, pero yo ya estoy cansado. Mejor sigamos la próxima.

La muerte, 2016.

***

El 8 de enero de 2018, Bosch abre la puerta de su casa y el antebrazo derecho revela una novedad: a los 73 años se tatuó la caricatura de un gallo rojo.

—Una alumna empezó a hacer tatuajes y hablando del tema con el psicoanalista me dijo “a mí me parece que uno se tatúa lo que no es” y me quedó dando vueltas. Me iba a hacer un lobo, pero como soy gallo de madera en el horóscopo chino y yo quiero ser el gallo del gallinero, el Macho del Abasto, le dije “Quiero un gallo”.

Ofrece hacer mate, y para eso es necesario traspasar el patio repleto de cosas hacia el ambiente donde están la cocina estilo industrial, una larga mesa de madera restaurada, cuadros abstractos, el caballo de una calesita que le regalaron sus amigos cuando dejó Barcelona, un trozo de un molino de Luxemburgo que flota amurado a la pared, la foto de un cuerpo rayado sobre un sepulcro de cemento, instrumentos musicales y vegetación en estado salvaje.

Usa bermudas, remera, crocs, y mientras llena la pava eléctrica con agua comenta que estuvo ocupado en los prequirúrgicos de la operación del brazo izquierdo, fracturado hace dos meses, que le harán apenas el médico consiga turno en el quirófano.

—Volví al terapeuta por las caídas —dice mostrando el yeso—. Me caí en noviembre saliendo del supermercado y después me caí en la calle bajando de un taxi. También me caí de la escalera y me rompí un menisco. El problema es que tengo mal los ligamentos por un accidente con una camioneta y tengo débil las piernas.

Ese accidente sucedió 36 años atrás, algún día de octubre de 1981, mientras fotografiaba a las 5 de la mañana en una calle de Roma al músico Miguel Bosé, quien fingía dormir sobre una senda peatonal. Bosch escuchaba con auriculares un cassette de Queen y jamás percibió que se acercaba una camioneta.

—Treinta y dos metros volé —dice con una carcajada—. Tres vértebras lumbares fisuradas, siete costillas rotas, los ligamentos traseros cortados. Bosé me acompañó en la ambulancia y se quedó conmigo, tuvo que suspender shows en Milán y Turín. Yo estaba convencido de que me moría.

—¿Tuviste miedo?

—No. Me parecía muy ridículo todo. ¿Sabés cuáles hubiesen sido mis últimas palabras? “Por un boludo como vos, mirá lo que me está pasando”. No me morí pero quedé bastante roto y a los 70 años tuve un bajón físico tremendo, y de la libido también, porque estar así me tira la autoestima a la mierda. A mí me mantiene vivo mi hijo, si yo no tuviera el hijo que tengo, ¿qué hago?

Fue padre por cuarta vez a los 65: en 2011 tuvo a Vittorio con una amiga de su segunda hija, Enriqueta, 30 años más joven que él.

—Cuando regresé de Europa mi hija organizó un asado en casa con sus amigos y me la presentó. Estaba buenísima, pero como era su amiga para mí era tabú total, te lo juro —dice, y la cruz que traza con el dedo índice sobre su boca se desarma con una sonrisa maliciosa—. Pero ella siempre me hablaba de esta amiga, y cuando nos enganchamos estaba contentísima. Estuvimos tres años juntos y un día me dijo “tengo ganas de tener un hijo”. Yo me lo imaginaba. Le dije que me parecía bien pero le aclaré que yo no iba a poder jugar mucho con el nene porque físicamente ya estaba medio mal y, sobre todo, le iba a durar pocos años.

—Van siete.

—Sí, y tengo la espalda hecha mierda de patear la pelota. ¡Nos la pasamos rompiendo cosas! Con el nene nos llevamos bárbaro, somos compañeros. Siempre le digo “Mirá que no soy tu abuelo, ¿eh? Soy tu papá”. Y él está preocupado por mi muerte: el otro día me preguntó si iba a estar vivo para su cumpleaños de 10.

—¿Qué le contestaste?

—Que en principio me voy a morir antes que él, pero que también podíamos tener un accidente y morirnos juntos.

Fascismo, 1980.

***

Es verano y al igual que el resto de la ciudad de Buenos Aires el living-comedor-cocina de Carlos Bosch también padece una invasión de mosquitos. Sentado frente a la mesa de madera y envuelto por el humo espeso del espiral para espantar a los insectos dice:

—Lo que más le cuestiono a la fotografía argentina es el desprendimiento que tiene de la realidad en la que vive. Los fotógrafos deberían tomar conciencia de cuál es el rol que les toca: hay que testimoniar. Se puede hacer fotografía

artística en el documento, pero a mí lo que me interesa es hacerla en función de la realidad que estamos viviendo, en el país que estamos viviendo.

—¿Ese fue siempre el objetivo de tus fotos?

—Es el rol de nuestro trabajo: testimoniar, construir memoria. Y para eso el fotógrafo siempre toma una posición que es política, moral o ética. Si no tiene eso, no tiene foto tampoco. Uno saca lo que piensa de la realidad y ahí yo soy muy cabrón porque más de una vez me ha pasado de tener que montar una escena. Yo le cambié el recorrido a una manifestación feminista en Barcelona porque iban a pleno sol y los carteles, que eran todos lilas, daban rosa pálido, casi blanco. O en Afganistán, para hacer a las mujeres de la guerra que había visto, le pedí a un muchacho que le prestara una kalashnikov a una señora. Yo transformé la realidad, pero ¿soy un tipo que miente? No. Lo que no voy a hacer nunca es agarrar un cadáver y moverlo. Bah, mientras no valga la pena.

—¿En qué casos valdría la pena?

—En la mujer desnuda, por ejemplo.

Se refiere a la foto de una anciana esquelética recostada en posición fetal sobre un edredón de flores que tomó en 1987, cuando era editor de El Periódico de Catalunya. Técnicamente no está desnuda —lleva un calzón blanco exageradamente grande— y su expresión, el pecho izquierdo marchito y a la vista, revela una resignación amarga.

—A la vieja la encontraron hecha mierda, sin comer, y con la casa llena de ratas en un departamento en el centro de Barcelona. El fotógrafo que había mandado la había hecho metida en la cama, con flash, y cuando vi el material me puse loco. Fui hasta el lugar, reuní a los vecinos y les dije “o hacemos la foto dramática que necesitamos para que se escandalice todo el mundo y alguien se ocupe de la señora o la señora va a quedar acá y se les va a morir”. Cuando me preguntaron qué tenían que hacer les dije: “Dejarla como la encontraron”.

—¿La desnudaron?

—No sabés lo que fue convencer a la vieja, le sacaban la ropa y nos puteaba. Pero al día siguiente llamó alguien al diario para hacerse cargo de ella. La realidad de esta mujer no era la foto con flash y tapadita, era desnuda como estaba. A la mujer le sirve y a mi narciso también, porque uno se siente protagonista.

***

Cuando llegó a España, dice haber encontrado una España “negra”. Casi lo único que recuerda del primer día que pisó Madrid son los clientes adormecidos de un bar mirando Heidi en la televisión y la convicción de que por nada del mundo se quedaría viviendo ahí. Se tomó un tren hasta Barcelona con la intención de llegar a Roma, donde tenía gente conocida, y, mientras hacía tiempo para la siguiente conexión, se fue a caminar por La Rambla.

—Estaba sentado en un muelle cuando empecé a escuchar a una muchedumbre que gritaba ¡Amnistía, libertad!, y agitaba banderas catalanas. Apenas saqué la cámara me vinieron a prevenir que estaba la policía de civil y yo me puse enfrente de la marcha y les dije “¡Taparse la cara todo el mundo!”. Que era lo que hacíamos en las manifestaciones acá para no escrachar a nadie. Y salió una foto maravillosa: la bandera catalana y los ojos. La llevé a un diario y me la compraron. En ese momento la fotografía era un desastre en España porque venían de obedecer a Franco durante décadas y yo era un salvaje que me tiraba encima de la gente. Así que empecé a vender.

Trabajó para El Correo Catalán, la revista Cambio 16 y fue editor de Primera Plana. Fue cofundador y fotógrafo de El Periódico y de El País, editor en Interviú y freelance para The Observer, Stern y otras publicaciones europeas cuyos nombres no logra recordar.

—Siempre fui un enfermo de ir detrás de lo diferente: donde van los demás fotógrafos yo no voy.

—¿Por qué?

—Porque nada me dio más placer en la vida que conseguir esa foto que era casi imposible.

Cada una de esas conquistas que protagonizó en Europa, y que son piezas clave en la construcción de su propio mito, están minadas de fechas imprecisas, datos incomprobables y sucesos inverosímiles. Podría ser todo mentira, pero casi todas las fotos que dice que hizo están ahí, en su voluminoso archivo personal.

Para fotografiar a Salvador Dalí postrado en la cama de un hospital de Barcelona en algún momento entre 1980 y1982, no titubeó en sobornar a una enfermera para que abriera la ventana del cuarto del segundo piso, donde estaba internado el artista, a las cinco en punto de la tarde. Él esperaba del otro lado, cámara en mano, montado en una grúa alquilada para la ocasión. El negativo, dice, debería estar en algún lugar, pero no sabe dónde.

Llegó a las muecas del rey Juan Carlos I gracias a que en 1977, durante un viaje oficial a Roma, donde el rey había nacido, buscó a sus maestras del colegio y se encontró con dos monjas añosas a las que hizo posar en el patio de la escuela. Al regresar a España las reveló y se las envió al rey con una nota en la que explicaba que era un fotógrafo argentino y que había encontrado algo que, pensaba, podía emocionarlo. La respuesta con membrete oficial llegaría algunas semanas después: “Te debo una, Juan”.

Meses más tarde, cuando el rey se fracturó una pierna, le dio a Bosch la exclusiva.

—Al tiempo lo volví a ver en un acto y cuando le pedí hacer algunas fotos, como ya teníamos cierta confianza, se sentó en un trono y empezó a hacer caras graciosas, a ponerse chueco o mirar para arriba. Y cada tanto me guiñaba un ojo.

—Ese modelo es su modelo —dice en un bar del barrio de San Telmo Ezequiel Torres, fotógrafo y Presidente de la Asociación Argentina de Reporteros Gráficos de Argentina (Argra) entre 2011 y 2014—. Carlos entiende que si quiere retratar algo no puede ir, hacer tres fotitos y salir corriendo. Él se involucra con los sujetos desde una profundidad que le permite tener una visión más allá de lo aparente.

En 1980 se propuso entrevistar políticos en carrera a presidir la Generalitat de Catalunya. Jordi Pujol —quien ocuparía el cargo entre 1980 y 2003— era uno de ellos. Luego de la entrevista, que salió publicada en el semanario francés Le Point, Pujol, agradecido, lo mandó a llamar.

—Durante tres años fui su fotógrafo personal, pero después nos peleamos.

—¿Qué pasó?

—Dejó de ser progresista y se convirtió en liberal. El tiempo que había pasado con él me permitió saber que tenía rinitis y todos los días tomaba un medicamento que alrededor de las 11 de la mañana lo dormía.

Un día de 1983, en un acto militar en el que Pujol estaba sentado rodeado por la plana mayor del Ejército, Bosch llevó el trípode y esperó hasta que la cabeza de Pujol se venció hacia adelante y él pudo hacer la foto que se convertiría en tapa de El País.

—Fue un desastre para él. Me gritaba “¡lo que hizo usted es una falta deontológica!”, y tenía razón, lo era, pero yo estaba haciendo lo mismo que él, que también mentía en política. Por naturaleza yo soy un tipo bueno, pero no entiendo cómo frente a una injusticia uno tiene que actuar moral y éticamente. Frente a una injusticia uno tiene que devolver con otra injusticia.

El estudio de Bosch: una casona antigua de Boedo, un barrio de Buenos Aires.

***

—Rara vez uno se olvida una foto de Carlos —dice por teléfono el reportero gráfico argentino Sebastián Miquel.

Conoció a Bosch hace dos años y, desde entonces, dictan de manera conjunta un taller semanal de Fotografía Documental en la terraza de Miquel en el barrio de Almagro.

—Sus fotos, siempre en blanco y negro contrastado, quedan rápidamente en la memoria. Yo, de hecho, lo tenía de nombre, y sin saber que era de él conocía su retrato de Cortázar desde hacía muchísimos años porque me gustaba más que los demás.

—¿Por qué?

—Porque mostraba a un tipo real, de carne y hueso, y no a un estereotipo de escritor bohemio que vivió en Francia y era un egocéntrico. Vi a un Cortázar verdadero, con pesares, con nostalgia, con un sentido doloroso de la existencia. Es un retrato más político de un personaje controvertido y contradictorio.

Bosch recuerda la historia de esa foto. La repitió escena por escena, detalladamente, en entrevistas anteriores, charlas magistrales publicadas en internet, videos subidos a Youtube o en sus clases con alumnos cincuenta años más jóvenes que él: para hacer aquella imagen de Cortázar a fines de 1983 primero tuvo que ser rechazado por él, 13 años antes, durante la asunción de Salvador Allende como presidente de Chile el 4 de noviembre de 1970.

—Viajé con Mempo Giardinelli, que era redactor en Editorial Abril. Como el gerente de la empresa no nos quería mandar, hablamos con el presidente de Aerolíneas Argentinas y nos ofreció subir a un avión que venía de París, hacía escala en Buenos Aires, y seguía hasta Santiago de Chile. Ahí viajaban Cortázar, el cineasta y escritor argentino Leopoldo Torre Nilsson, el periodista y poeta cubano Nicolás Guillén. Al final llegamos una hora tarde y todos nos perdimos la asunción. Ahí nos acercamos a Cortázar y él nos rechazó la nota sin darnos oportunidad de nada y yo me quedé con un cabreo negro.

A las seis de la tarde del día siguiente, había una reunión en el Pen Club de Santiago en homenaje a los escritores que estaban en Chile, y como no permitían el ingreso a la prensa, Bosch fue tres horas antes, le dijo al portero que entraría sólo para hacer unas fotos del lugar y se iría, pero nunca se fue: se escondió debajo de la mesa principal, cubierta por un mantel que llegaba hasta el suelo, justo debajo del cartel que decía “Julio Cortázar”.

—¡Estuve tres horas ahí! —se exalta—, como tenía una Mamiya, esas cámaras con doble lente uno debajo del otro, levanté el mantel y la puse ahí. Tenía a Cortázar enfrente y cuando se dio cuenta se empezó a reír pero trató de aguantarse para no mandarme al frente. En la secuencia, tomada de abajo, se ve cómo se ríe y después se inclina, apoya las manos sobre el mentón y mira la lente. Me posó. Ésa es la foto que dio origen a la otra, a fines de 1983, en el hotel de Barcelona, donde lo había ido a visitar con el poeta argentino Alberto Szpunberg. Cortázar acababa de volver de Buenos Aires, fue una conversación un poco triste, estaba enojado porque el presidente Raúl Alfonsín no lo había recibido. Le pedí repetir aquella imagen pero su situación era distinta: alguien que había ido a su país con la esperanza de ser reconocido y eso no ocurrió. Además estaba enfermo y sabía que iba a morir.

El Fantasma, 1979.

***

Después de una década adrenalínica en una España política y socialmente convulsionada, se fue con su segunda mujer a vivir al campo en Luxemburgo, uno de los países más pequeños (2 586 kilómetros cuadrados) y prósperos del mundo.

—A Caridad la conocí por amigos en común y un día dije “me voy a vivir con ella”. Hice una valija y le toqué timbre: ella estaba con el novio e igual le dije “perdoname, pero yo te quiero y no puedo estar sin vos. Yo ya decidí: me aceptás o no me aceptás”.

El comienzo de la relación, en 1978, coincidió con el periodo profesional y económicamente más fértil de toda su vida. También el más turbulento.

—Fueron diez años increíbles pero al final estaba rayado, sobre todo porque casi mato a un pibe en el Líbano. En una semana no había conseguido una sola foto y me fui volviendo loco. Al final le pagué al pibe para que cruzara por un lugar lleno de francotiradores para hacer una imagen y casi lo matan. Ahí me di cuenta que me había ido a la mierda y en 1986, cuando a Caridad le salió un trabajo de traductora en Luxemburgo para la Comunidad Europea, nos fuimos.

Fiel a su desmesura, pasó de una vida temeraria y voraz a una subsistencia apacible, solitaria y serena en una granja: los siguientes 10 años, mientras su mujer iba a trabajar, Bosch se dedicó a restaurar la casona antigua en la que vivían, a sembrar, cosechar, cocinar, ordeñar cabras, fabricar muebles de madera y criar a Eliane, su tercera hija.

—Ahí comprendí la magnitud del trabajo de un ama de casa y decidí exigir el subsidio que había por maternidad. Me correspondía. Lo tuve que pelear, mandé cartas a todos lados y finalmente lo conseguí. La primera vez que vino el cartero a traerme el dinero preguntó por Madame Bosch.

—¿Por qué te fuiste?

—Porque después de mucho tiempo de vivir así te empezás a volver loco. La relación se empezó a desgastar, Caridad venía de trabajar, cansada, y no me daba ni bola. Fue la época en la que hice la serie “Fitoerótica”, de raíces o troncos con formas eróticas, de penes, tetas, culos. Tenía la cabeza comida y en 2005, cuando Eliane se fue a estudiar música a Londres, volví a Barcelona y tiempo después a Buenos Aires.

***

El 11 de enero de 2018 Carlos Bosch envía una foto a través de Whatsapp: es él, apenas iluminado por una lámpara de escritorio, recostado en la cama. Tiene el brazo izquierdo enyesado sobre un almohadón a la altura del pecho y cajas de remedio desperdigadas sobre el edredón. Significa que se operó.

Una semana después abre la puerta de su casa y por primera vez parece cansado: camina despacio, sonríe poco, arrastra los pies. Tiene el brazo todavía inmóvil.

—A mí todo el mundo me dice “te acompaño al hospital”, pero al hospital yo voy solo y me operan solo. No quiero tener a nadie alrededor, no me gusta que me vean mal. Soy mucho más dramático, pesimista, jodido y depresivo de lo que parezco. De repente me vas a llamar y no te voy a dar bola: eso quiere decir que estoy jodido, y cuando estoy jodido no quiero que me vea nadie, soy como un bicho.

Enfila directamente hacia la cocina y a pesar de los 32 grados de sensación térmica pone a calentar el agua para el mate.

—Carlos, quedaron algunas cosas pendientes que preguntarte.

—¿Querés saber qué de todo lo que dije es mentira? —dice, sonriendo—. Esperá que voy a prender el ventilador.

Pone en marcha el pequeño artefacto de pie que está en medio de living y regresa para desplomarse en una de las sillas del comedor.

—Bueno, decime, ¿qué más querés saber?

—¿Por qué volviste a la Argentina?

—¿Las razones verdaderas? No sé si es instintivo, pero generalmente hay un lugar al que vos necesitás volver y que yo llamaría hogar. Y a mí se me despertó eso. Fue una mezcla entre el amor que tenía por las amistades que me faltaban, el desamor con Caridad, que mi hija estaba en Inglaterra y que en Barcelona me sentía ajeno. Por eso volví.

Llegó a la Argentina un día de octubre de 2007. Tenía 62 años.

—Volvió más extranjero de lo que él creía —dice Leonardo Novak, realizador, junto a Daniel Henríquez y Carmela Silva, de Sombras de luz, un documental sobre el derrotero profesional de Carlos Bosch—. En la Argentina, nadie lo esperaba, nadie lo recordaba y no tenía dónde insertarse. Y también se sentía ajeno a su propio país y un apátrida en todos lados.

—Lo conocimos filmando un reportaje para un programa sobre fotoperiodismo y nos hicimos amigos, aunque apenas habíamos visto sus fotos —dice Carmela Silva—. Después descubrimos que había ahí un archivo insólito casi como patrimonio de la humanidad y que estaba en un lugar sin demasiada exposición ni demasiado reconocimiento.

En Argentina, su primera reconexión con la fotografía fue una retrospectiva de la fotógrafa Adriana Lestido que fue a ver al Centro Cultural Recoleta.

—Me enamoré de sus fotos, conseguí el teléfono y la llamé. ¡Fue con Lestido que descubrí lo del Complejo Ulises! —se emociona como si hubiese recuperado algo que había perdido—. Fue una de las primeras personas que conocí cuando volví y le dije “perdoname, pero tengo el Complejo de Ulises y necesito contarte todo lo que hice porque, si no, no sabés quién soy”.

Pero Lestido, ganadora de la beca Hasselblad, la beca Guggenheim, el premio Mother Jones y el Gran Premio Adquisición del Salón Nacional de Fotografía de Argentina, sí lo sabía. Cuando en octubre de 2011 Bosch presentó su primera retrospectiva en la fotogalería del Teatro San Martín, Lestido escribió en una nota publicada en el diario Página/12: “En el año 82, el Centro Editor de América Latina publicó una serie de fascículos sobre fotógrafos argentinos del siglo xx. Uno estaba dedicado al trabajo de Carlos Bosch. A muchos después los conocí pero Bosch, que me había impresionado profundamente, seguía siendo un misterio. Miraba esas fotos, salvajes, osadas, tan al límite, que me atraían tanto como me repelían, y me preguntaba cómo sería y dónde estaría esa especie de bestia que las había hecho”.

La bala policial, 2002.

***

Son las cinco de la tarde del martes 30 de enero de 2018 y ni bien abre la puerta de su casa Carlos Bosch advierte que tiene infectada una muela y que en dos horas debe terminar porque consiguió un turno de urgencia en el dentista.

A pesar del contratiempo odontológico está entusiasmado: el domingo se irá con su hijo de vacaciones a Mar de las Pampas, una localidad balnearia de la costa argentina y, en los días que faltan, se dedicarán a comprar una carpa, una pelota y provisiones. Quiere fumar, así que a pesar del calor se sienta en el patio descubierto que tiene en el fondo de su casa.

—A esta altura de mi vida lo que más miedo me da es verme a mí mismo —dice mientras emprolija el tabaco encendido del cigarrillo contra el borde del cenicero.

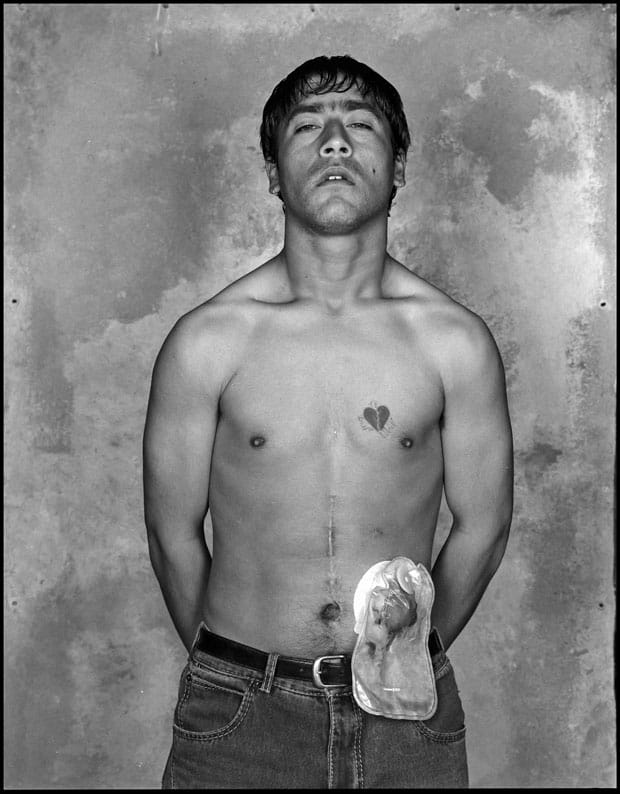

—Estoy en un momento donde ya no me queda casi nada de futuro, es todo pasado. De futuro tengo a mi hijo nada más, pero no tiene que ver con la fotografía. Por eso empecé “Los Miedos”, una serie de autorretratos que son como una especie de conclusión. Es mi narcisismo también, que es muy grande y me gusta mostrarlo, ¿voy a tener vergüenza ahora?

De la saga, que incluye títulos como El Alzheimer, La Cárcel, El Geriátrico, la foto titulada El linyera, recibió en 2014 una mención especial del jurado del Salón Nacional de Artes Visuales. En la foto, el propio Bosch yace con los ojos cerrados y el torso sucio, desnudo, rodeado por frazadas mugrientas, sobre un colchón destripado en medio de la vereda.

—La hice porque mi vieja siempre me decía siempre “estudiá y trabajá porque vas a terminar viviendo abajo de un puente”. Para hacerla fui a ver al tipo que dormía bajo el puente a dos cuadras de mi casa, le expliqué que necesitaba un rato el colchón, le compré una cerveza y llamé a mi asistente. Me maquillaron, me ensució las piernas y me acosté. Y la otra foto es una chantada.

Se refiere a La muerte, colgada sobre el sillón del living, y que recibió el Gran Premio de Honor de Fotografía en el Salón Nacional de Artes Visuales 2016, el más prestigioso de la Argentina, y que significa —además del Honor— una pensión de por vida de 30 000 pesos (unos 1 500 dólares) mensuales. Tomada en una iglesia abandonada a 350 kilómetros de la Buenos Aires, la imagen muestra su cuerpo desnudo sobre un sepulcro de cemento rodeado por una densa capa de excremento de paloma acumulada en el piso. La imagen del cuerpo de Bosch está atravesada por violentas rayaduras.

—Es una chantada. Nunca me gustó, está mal hecha, tendría que haber sido tomada más atrás, con más contexto, pero ese día llegamos tarde, el sol se había ido. Tampoco me gustó verme ahí en bolas. No sé, no era la muerte. Pero como faltaban tres días para que cerrara la convocatoria del Salón Nacional, ese mismo día mientras me bañaba me pregunté: “¿Qué quiero, ganar el premio o la plata? Yo quiero la plata”. Así que pensé en —el fotógrafo suizo— Robert Frank, que interviene sus negativos, y salí de la ducha y todavía con el toallón en la cintura, agarré un cúter y rayé el negativo en donde estaba mi cuerpo. Realmente la hice para ganar el gran premio y me parece legítimo: me la pasé 50 años haciendo fotografías, que una vez diga “chau” es justo.

—¿Te queda alguna foto por sacar?

—“Los Miedos” empezaron siendo una idea, y ahora es una complicación, porque no sé cómo terminarlos. A veces agarro la cámara, pero la foto para mí siempre fue un medio para decir cosas. En el momento que no tengo nada para decir prefiero juntarme con amigos y cocinar, que es equivalente a la foto: hago mezclas, fusiones. Quizás los enveneno o quizás la pasamos bárbaro.

Lo más leído en Gatopardo

Recomendaciones Gatopardo

Más historias que podrían interesarte.

Dorothea Lange: Una revolucionaria de la fotografía social

Creyente de la fotografía como promotora de cambios, Lange dedicó su carrera a registrar la miseria humana y documentar los márgenes de la sociedad. Su trabajo fotográfico no solo transformó la historia de su país, sino que visibilizó y le dio voz a minorías antes ignoradas.

Yael Martínez Velázquez, fotógrafo

Ha centrado su trabajo en documentar las consecuencias sociales de la violencia en México