Desde el Malecón: pasión clandestina

Por decisión del Ministerio del Interior, Abraham tiene prohibido salir de Cuba hasta el año 2021. En esta segunda entrega escribe, desde su isla, sobre su pasión más grande.

Tenía siete años y no entendía por qué de pronto comencé a dormir una noche con mi papá y otra con mi mamá. Mi hermana mayor y yo dejamos de dormir juntos en nuestra habitación y empezamos a turnarnos: una noche ella iba a dormir con mi padre al cuarto de ellos y yo me quedaba con mi madre en el nuestro. Al día siguiente cambiábamos. Así, durante toda la semana. Hasta que una tarde mis padres nos dijeron que dejáramos de ver los muñequitos de la tele un instante, que fuéramos a su cuarto y nos sentáramos en la cama. Querían decirnos algo.

“Abraham, Maydelys, tú mamá y yo no podemos seguir viviendo bajo el mismo techo”, dijo mi papá con voz seca, mirándome fijo a los ojos. Lo único que recuerdo después de aquella frase es un silencio horrendo que ninguno de los cuatros pudimos romper. Luego mi mamá nos tomó de los brazos a mi hermana y a mí y nos llevó de nuevo a la sala a ver la tele.

Un rato después me descubrí en un ómnibus atestado de gente, gente sudorosa, triste y hambrienta; gente angustiada de la Cuba de 1995. Una Cuba cuyo Producto Interno Bruto (PIB) cayó estruendosamente un 36 % y provocó que los cubanos salieran en las noches sin energía eléctrica a pescar gatos en azoteas y callejuelas, y que criaran cerdos y pollos dentro de sus bañeras para no morir de inanición tras del desplome de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).

Yo estaba sentado en las piernas de mi madre en un asiento con ventanilla, mi hermana iba sola al lado nuestro; fuera del ómnibus todo era oscuridad. Íbamos cargados de bultos, bolsos y con jabas de mimbre encima. Mi hermana lloraba insoportablemente. Le pregunté por qué las lágrimas y no hubo respuesta, solo recuerdo que me contagió el llanto.

Mis padres se divorciaron y nos mudamos del aburguesado barrio de Nuevo Vedado a una Centro Habana suburbial; de casa de mi padre, a casa de mi abuela materna. Toda mi vida cambió. Pasé de despertarme en la mañana con el trinar de sinsontes y totíes que picoteaban la ventana de mi cuarto, a abrir los ojos en la madrugada por alguna trifulca callejera o por algún botellazo lanzado contra el edificio. Mi hermana y yo entramos a una escuela nueva con niños desconocidos, ésta no tenía patio y era muy pequeña. La anterior me encantaba porque tenía un terreno de cemento enorme donde tomábamos la clase de educación física, jugábamos fútbol o hacíamos competencias para ver quién era el niño más rápido del aula. En Centro Habana eso no era posible. El deporte se hacía en plena calle, donde pasaban autos y bicicletas –más bicicletas que autos–. Entonces, nos trepaban a la acera alineados, y el tiempo se nos iba con las manos en la cintura y moviendo la cabeza de izquierda a derecha, o viceversa, como si fuéramos niños con problemas motrices.

Lo que más extrañé en un principio, fueron los dos televisores de casa de mi padre. Había uno en su cuarto y otro en la sala, y no había problemas para que cada cual viera lo que se le antojara. En Cuba solo existían dos canales –hoy hay ocho– por lo que no había mucho para escoger. En las noches mis padres y mi hermana veían la novela y yo, en solitario, me la pasaba viendo las pocas horas de deporte que trasmitían, veía el deporte que fuera. En casa de mi abuela materna vivían siete personas –aunque la cifra podía aumentar o disminuir dependiendo de mis tíos, que iban y regresaban producto de relaciones maritales efímeras– y había un solo televisor marca Caribe en blanco y negro. Si alguno de mis tíos no estaba en casa, yo me jodía, pues se imponía el criterio femenino de la mayoría y nunca podía ver el deporte. O cuando podía verlo, ya era en las postrimerías de los juegos y no hay nada más irritante en la vida que empezar a ver un partido de béisbol en el octavo inning o un partido de fútbol al minuto 79.

La solución vino de la mano de mi abuelo paterno, que todas las noches iba a buscarme a casa y me llevaba con él a la suya para que pudiera ver deporte en su televisor. Luego, casi a la medianoche, me devolvía. Un día, de regreso, me preguntó si quería irme a vivir con él y con mi abuela. Así ya no tendría que estar dando esos viajes a diario. Le respondí que sí, obvio. Luego fuimos a consultarlo con mi madre. “Si es lo que tú deseas, está bien”, dijo.

***

También te puede interesar:

Desde el malecón: El Snowden cubano no existe

***

Me fui a vivir con mis abuelos al Vedado y el mismo día que me mudé, mientras subía las escaleras del edificio, sentí un grito de «goooooool». Le pregunté a mi abuelo la hora y me dijo que eran las 3:30 de la tarde. Qué raro, le dije, la programación deportiva empieza a las seis. Cuando llegamos a casa, lo primero que hice fue prender el televisor y me encontré con la lluvia gris y el sonido chillón que inunda las pantallas sin señal. De dónde vino ese grito, me dije, y en ese mismo instante sentí otro «gooooooool».

Pepe, le dije a mi abuelo, ahora vengo. Abrí la puerta y salí. Las dos exclamaciones las había sentido cerca, quizás venían del piso de abajo. Bajé las escaleras y toqué uno de los timbres de ese piso. Un hombre abrió la puerta.

–Dime, chama –me dijo el señor.

–Es que sentí que alguien estaba viendo un juego de fútbol, pero en mi casa el televisor todavía no tiene señal. ¿Es aquí donde lo están viendo? ¿Es grabado en video? –le pregunté.

–Chama, ¿pero quién tú eres?

–Yo soy el nieto de Pepe y me mudé hoy.

– ¿Pepe sabe que tú estás aquí?.

–No, yo le dije que iba a bajar, pero no sabe dónde estoy.

El hombre me miró sin decir nada durante unos segundos y debe haber visto en mí algo parecido a la desolación. Con cara de lástima me dijo que no sabía de qué le hablaba. Cuando me iba a la otra puerta para tocar el timbre y él hacía el ademán de marcharse, escuché un “psssst, pssst”.

–Oye, chama, ven. Entra, pero no le puedes decir nada a Pepe–, dijo.

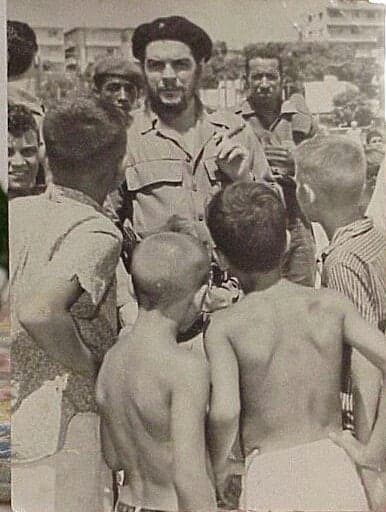

Mi abuelo Pepe era un hombre respetado en el barrio por su rectitud. Ya estaba jubilado, pero en sus tiempos mozos había luchado en la clandestinidad, en la provincia de Villa Clara, y con el triunfo de la revolución en 1959 pasó a formar parte del departamento de seguridad personal de los altos dirigentes del país. Fue guardaespaldas de Fidel Castro, del Che Guevara, de Ramiro Valdés y otros tantos. La casa de mis abuelos, donde aún vivo, es un museo fotográfico: mis abuelos firmando su matrimonio y el Che, de padrino, con un mojito en la mano; mi abuelo jugando béisbol con Fidel; Pepe, más recto imposible, erguido, camuflado con un traje verde olivo en la tribuna de un acto político; Pepe, de nuevo, tirándose de un tanque de guerra en 1961 en el ataque norteamericano a Playa Girón.

–Tú abuelo es como si fuera mi papá, pero no le puedes decir nada. ¿Entiendes? ¿Me estás oyendo? –me recalcó el hombre mientras con sus manos me hacía un gesto para que lo siguiera.

Pasamos la sala de la casa, llegamos al patio y entramos en una habitación medio en penumbras, derruida. En el televisor jugaba el Real Madrid y la Real Sociedad.

–¿Y por qué en mi casa no se ve este juego? –dije.

–Chama, mira el partido y no preguntes tanto –me respondió el hombre, que desde ese día pasó a ser mi vecino y luego una especie de padrino de barrio. Tenía escondida dentro de un tanque plástico para almacenar agua una antena parabólica satelital. El tanque estaba en el patio, colocado encima de una base de madera y estaba totalmente tapado con un nylon negro.

En Cuba, todavía hoy, tener antenas parabólicas esta penado por la ley. El gobierno las asume como enemigas del régimen, como veneno ideológico. El diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista (PCC), dijo en su momento que los medios extranjeros “se esmeran en tergiversar la realidad cubana con la finalidad de crear confusión, descontento y pesimismo en la población” y que “por las emisiones televisivas ilegalmente distribuidas, llegan a diario mensajes desestabilizadores e injerencistas, ajenos a los valores culturales que dignifican al ser humano”, y que el único beneficiario de esto era “el imperio que satisface su apetito de engaño y dominación”.

Pasé mi niñez y adolescencia en el cuartucho maltrecho de mi vecino y ahí, en clandestinidad, me volví adicto al futbol. Terminé siendo un fan más de los futbolistas brasileños porque mi vecino era un seguidor furibundo del Deportivo de la Coruña y en los gallegos blanquiazules jugaba primero el trío de Bebeto, Donato y Mauro Silva, al que un par de años más tarde se le unió el mago Djalminha. Aunque me gustaban los brasileños del Depor, niño al fin, decidí hinchar por el club más laureado: el Real Madrid. Pero mi verdadera afición no era tanto por un equipo como por el fútbol. Sino no hubiese disfrutado tanto una tarde de 1999 aquella jugada sublime que han denominado lambreta y que solo los brasileños pueden hacer. Djalminha, en el borde del área grande frente al Real Madrid, en Riazor, enredó el balón en su taco derecho y luego se lo pasó con el zurdo por encima de la espalda y la testa para sobrepasar a los cinco defensores merengues que lo asediaban.

Toda la década de los noventa y los primeros años de la siguiente, tuve que ocultarle a mi abuelo donde me metía en las tardes o inventar alguna buena excusa para salir por la noche de casa.

Un día de Champions fui más allá. Ya estaba en la secundaria básica y a media mañana le entregué mi mochila a un amigo del aula y le pedí de favor que cuando le chiflara, saliera al balcón y me tirara mis cosas. No quería salir por la puerta de la escuela y levantar sospechas de fuga. Era mejor salir sin bultos e inventarles cualquier nimiedad a los porteros, creo, no recuerdo, que lo que les dije fue que mi profesora me había mandado al almacén a buscar unos libros. Salí, chiflé y capturé en el aire la mochila.

Llegué a casa de mi vecino y me invitó a almorzar. Un rato después empezó la previa del Madrid-Roma y más tarde el partido que se jugó en el estadio olímpico de la capital italiana. Alrededor del minuto 14, la Roma dominaba y en una contra que manejaba el lateral francés Vincent Candela por la banda izquierda y que se combinaba con el rudo de Tomassi por el centro, la señal empezó parpadear.

Pensamos que algún nubarrón estaba impidiendo la recepción, pero afuera el sol rajaba las piedras. El parpadeo cesó de pronto, pero el televisor, que estaba sobre una mesa de madera con rueditas de metal, empezó a moverse de su sitio. Nosotros, sentados en dos banquetas y la mesa del tv moviéndose sola hacia la puerta como en un filme de terror. El cable de la antena parabólica estaba tenso.

–Abraham, apúrate, dile a mi mamá que te de una tijera y tráemela rápido, están ahí los singaos esos.

–Pero quiénes, qué pasa.

–Haz lo que te digo. Busca la tijera.

Salí a la sala y su mamá no estaba. Tomé un cuchillo de la cocina y volví. Mi vecino picó el cable de la antena y me dijo, “vete, vete, sal de aquí. Vete para tu casa que no vamos a poder ver el juego ya”.

Subí las escaleras y cuando llegué a casa caí en la cuenta de que era muy temprano para volver. Tuve que inventarle a mi abuelo que habían quitado la electricidad en la escuela y nos habían dado la salida. Me dolió un poco la cabeza y decidí acostarme. A las 5:55 pm mi abuelo me despertó.

–Faltan cinco minutos para que empiece el noticiero deportivo–, me dijo. Pensé en el Madrid-Roma al abrir los ojos, en cuánto podía haber culminado el partido. Después, mi abuelo me dio otra información:

–Sabes, hace como una hora hubo tremenda bulla en el edificio, de policía y todo, cuando baje se llevaban a Juan preso. Dicen que tenía un aparato ilegal en la casa. Quién lo iba a decir…

Juan pasó siete años en prisión por posesión de antena parabólica.

Recomendaciones Gatopardo

Más historias que podrían interesarte.