Un perfil del poeta y pintor surrealista peruano.

*Un fragmento del libro Los malditos, una colección de perfiles sobre escritores que murieron en algún momento del siglo XX. (Texto publicado originalmente en febrero de 2012)

César Moro existe. Hay que alimentar esta teoría después de salir de las librerías de Lima donde los vendedores dicen lo contrario.

—¿Tiene algún libro de César Moro?

—No, señor, no hay.

Algunos poetas mueren y entonces sus libros comienzan a venderse por montones. Con César Moro ocurre lo contrario. Sus libros no se encuentran por ninguna parte, a pesar de que él ha muerto hace más de medio siglo y las reseñas de los eruditos dicen que podría ser, junto con César Vallejo, el poeta peruano más importante del siglo pasado. En las librerías de Lima, Moro es un fantasma. El célebre poeta que no existe en los anaqueles.

Es una típica tarde de verano limeño, en el cementerio Presbítero Maestro, el más antiguo de la ciudad, y el sol agresivo le confiere un halo tortuoso a la simple tarea de encontrar un nicho.

—Moro, Moro, Moro, Moro, Moro… —susurra el panteonero Carlos Izaguirre, con la concentración de quien busca entre los estantes de una inmensa biblioteca.

CONTINUAR LEYENDOLleva quince minutos murmurando entre pabellones descalabrados a cuya sombra se guarecen algunos perros flacos. Es un cincuentón de rostro colorado, marcado por arrugas profundas, y cada tanto se pasa una mano por la frente. Las pocas palmeras que salpican el cementerio parecen a punto de arder, y se podría pensar que el sol es el culpable de las grietas en los mausoleos y no los ladrones de las barriadas cercanas que cada tanto entran para llevarse algo de valor: una escultura, una placa, una lápida. El cementerio tiene categoría de museo, y cada piedra es una reliquia.

—Nada más venden las lápidas, les borran el nombre y las vuelven a usar para otros muertitos —explica Izaguirre.

César Moro escribía en francés, y fue el poeta surrealista más exótico de París, a donde llegó en 1925, a los veintitrés años, cuando los surrealistas —André Breton, Paul Éluard, Louis Aragon— eran una guerrilla que se enfrentaba a la religión, al arte y a la política y agitaban la ciudad con sus versos de escritura automática, exposiciones escandalosas y panfletos agresivos. París era la capital del mundo para los poetas, y varios países de Latinoamérica tuvieron al menos un poeta exiliado allí. El chileno Vicente Huidobro. El ecuatoriano Alfredo Gangotena. César Moro, el primer poeta latinoamericano que formó parte del grupo surrealista, vivió ocho años en Francia, y cuando regresó al Perú, en 1933, llevó consigo la ola de esa revolución. Luego, en 1938, se mudó a México y ayudó a sembrar el surrealismo en ese país. Sus versos hacían añicos al lector. Más que lectores —explica el crítico peruano José Miguel Oviedo—, tenía víctimas.

Cuando dejes de estar muerto serás una brújula borracha

Un cabestro sobre el lecho esperando un caballero moribundo de las islas del Pacífico que navega en una tortuga musical cretina y divina

Serás un mausoleo a las víctimas de la peste o un equilibrio pasajero entre dos trenes que se chocan.

Moro publicaba poemas y artículos en Francia, Perú, México. Traducía al español los textos de sus colegas franceses e ingleses. Era el gran agitador surrealista. Pero él, que había logrado un enorme prestigio en México, volvió al Perú un día de 1948 como quien busca un último refugio, llevando consigo una maleta, un perro y una rara enfermedad. Pesaba menos de cincuenta kilos. No tenía dinero y debió sobrevivir como profesor de escuela. Algunos alumnos se burlaban de él porque era delicado y homosexual. Le decían maricón. Le escupían en la espalda. Murió en un hospital público en 1956, cuando tenía cincuenta y tres años. Al velorio asistieron su madre, algunos sobrinos y pocos amigos. Había publicado tres libros. Todos escritos en francés.

El final de la historia podría ser ése.

Un final de reseña literaria.

Llamo por teléfono a una librería de Lima.

—¿Tiene en venta algún libro de César Moro?

—No, pero sí tenemos de Tomás Moro.

Tomás Moro fue un sacerdote inglés que imaginó una isla donde se le rendía culto a la filosofía. En el cementerio de Lima, el panteonero Izaguirre no conoce esa historia pero sabe que Moro era un poeta importante: durante la década que lleva trabajando en el Presbítero Maestro, al menos media docena de veces estudiantes u hombres con aspecto de intelectuales le han pedido ayuda para encontrarlo. Todos se paran frente a la tumba con fervor, leen algo, quizás un poema. Y tocan el nicho. Siempre tocan el nicho. Seis visitas en una década es una estadística importante en este lugar donde a otros muertos —ex presidentes, sacerdotes, militares o artistas— no los visita nadie.

—Malditos hijos de puta —dice ahora Izaguirre.

Sobre una piedra se ve la huella de una placa ausente. Allí está enterrado Abraham Valdelomar, un famoso escritor de principios del siglo XX al que se lee mucho en las escuelas del Perú. Izaguirre habla con la amargura de quien ha perdido una batalla importante.

—¿Ya ve lo olvidado que está todo esto?, ¿ya ve?

Es imposible saber en qué estado se encuentra la tumba que buscamos.

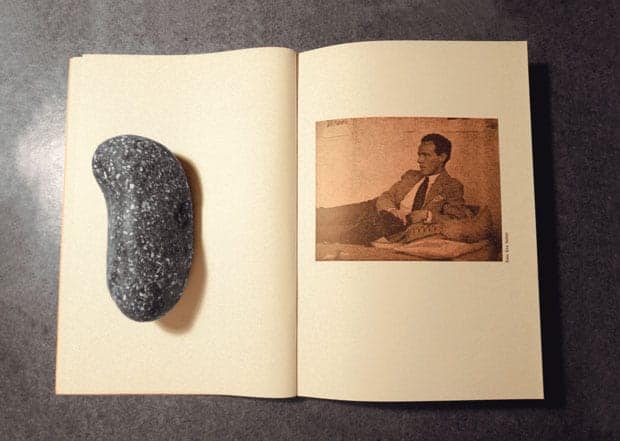

César Moro era virgo. Era tímido. Delicado. Pero una ironía violenta lo volvía temible a la hora de escribir. Huidobro de mierda, truquero, poeta al escape —le dijo al poeta chileno Vicente Huidobro, que se burlaba de los surrealistas—. Lima la horrible, charco natal —escribió sobre esa ciudad, donde nació el 19 de agosto de 1903—. Era apasionado. Odiaba y amaba con intensidad. Le gustaba imponer sus ideas. Lo expulsaron del colegio siendo adolescente y nunca terminó sus estudios. No trabajaba. Detestaba tener que hacerlo para ganar dinero. Su padre, que era un médico reconocido, murió cuando él tenía cuatro años y le dejó a su esposa algunas propiedades. Su madre, María Elvira Más, era una viuda muy católica (recibía misa en casa todos los días) que fomentaba el espíritu artístico de sus cuatro hijos. César tomó clases de pintura y aprendió a bailar siendo adolescente. Quería ser bailarín clásico. También quería ser pintor. Escribía poemas. Era esbelto, bajito, de frente amplia y cabello crespo. Siempre iba bien peinado. Tenía el rostro anguloso, los ojos azules algo hundidos y una mirada que parecía burlarse permanentemente de todo. Le gustaba poner apodos. Adoraba broncearse en la playa. En las fotos aparece de traje y corbata, o en traje de baño con el torso desnudo. Siempre tenía novios. Le gustaban los hombres sencillos; los militares, por ejemplo. Pero lo asfixiaba la Lima de los años veinte, una sociedad religiosa que vivía en la calma vigilada de una dictadura. Moro, que leía mucho en francés, quería irse del país. Su madre tenía amigos importantes. Uno de ellos era el dictador Augusto Leguía, presidente por entonces, un déspota generoso. Él le ofreció a esa amiga becas para sus hijos. Carlos, el mayor, se fue a España a estudiar pintura. Moro se marchó a París. Llevaba varias pinturas suyas en la maleta. Quería ser pintor. Quería ser bailarín clásico. Quería ser poeta. Tenía veintitrés años y muchas ideas para su futuro. Faltaban treinta años para que los muchachos de un colegio de Lima le escupieran en la espalda y le gritaran maricón.

La biografía de Moro no existe. Tampoco nada como un biógrafo. Sólo hay testimonios de familiares y amigos, recogidos en artículos dispersos. Recuerdos fugaces. O recuerdos de recuerdos. Un día, mientras hacía esta investigación, recibí un correo electrónico del profesor Julio Ortega, un especialista en César Moro que trabaja en la Universidad de Brown, en Estados Unidos, y que ha sido por años un difusor de su obra. «Si tú ves las biografías y memorias en las que se habla de Vallejo, llegarás a la lamentable conclusión de que los peruanos somos los peores amigos. Y eso porque somos testigos desaprensivos, de mala memoria y peor documentación. No existen memorias de sus contemporáneos [de Moro], suficientes entrevistas, correspondencia recuperada. Quizás haya que agradecer que no exista una biografía sobre Moro».

Había que tomar con cuidado las palabras del profesor Ortega, no sólo porque su pesimismo podía ser una maldición sobre esta historia, sino porque en el fondo tenía razón. Hurgar en la vida de Moro es arrojarse a un universo de personas que ya murieron, que dejaron poco o nada escrito o que, si aún viven, sólo conservan anécdotas vagas. En la guía telefónica figuran dos sobrinos del poeta. Uno lo recuerda. El otro no.

José Quíspez Asín es sobrino de César Moro. Tiene ochenta y dos años, el bigote blanco bien recortado, la camisa dentro del pantalón y la cintura del pantalón sobre el ombligo. Y pasa las tardes en una salita llena de elefantes. Papá elefante, mamá elefante y bebé elefantito. Nueve familias de elefantes de cerámica dispersas por toda la sala de su casa, en un tranquilo barrio de clase media de Lima.

—¿Biografía? A mí no me hable de biografías. Yo no he leído ninguna. Yo sólo soy un militar retirado y lo único que me une con mi tío es el apellido.

César Moro se llamaba Alfredo Quíspez Asín Más hasta que decidió cambiarse de nombre. Lo hizo en el Registro Civil de Lima, cuando tenía unos veinte años. El sobrino recuerda que en su familia solían contarse durante la sobremesa algunas historias sobre ese hermano de su padre que vivía en el extranjero. Decían que siempre le había molestado su nombre verdadero porque le parecía de indio.

—Sus amigos le decían Quispecito, Quispicanchis, y eso ha debido joderlo mucho al hombre. Ya sabe cómo era la gente en Lima.

Moro recordaría el ambiente de la Lima de su adolescencia como «pueblerino, desolado y pretencioso». Una vez le escribió una carta a su hermano Carlos: «La cuestión del nombre ha sido siempre para mí una tortura y naturalmente he tratado de sacudírmela […] Cuando me escribas pondrás en el sobre: Don César Moro». El nombre era el de un personaje de una novela de Ramón Gómez de la Serna.

José Quíspez Asín dice que no sabe qué nombre figura en la lápida del cementerio, porque nunca ha visitado el nicho de su tío. Sólo tres veces tuvo contacto con él. La última fue en el funeral. La segunda, cuando Moro regresó de México, en 1948. Entonces José Quíspez Asín era un joven teniente del Ejército, y acompañó a su madre a visitar al pariente. No se dijeron nada.

—Fíjese, yo era un militar, y él, un intelectual muy importante. ¿De qué podíamos hablar?

Moro era homosexual. Era tímido. Era irónico. Era reservado. Dicen que hablaba mejor con las mujeres que con los hombres.

En París, una amiga que a veces lo alojaba lo presentó a los surrealistas. Ella cantaba en un cabaret del que era asiduo el poeta André Breton, el fundador del movimiento, a quien Moro leía y admiraba. El grupo siempre estaba en busca de nuevos adherentes y rodeado de escándalo. Habían publicado la revista La revolución surrealista, un panfleto contra el escritor Anatole France, titulado Un cadavre, y gritaban vivas a favor de Alemania, cuando Alemania era enemiga de Francia. Tenían largas sesiones de creación en las que experimentaban la escritura automática hasta llegar al trance, y habían decretado que el año 1925, el año del surgimiento del grupo, era el fin de la era cristiana. Moro se les unió hacia 1928. Para entonces ya escribía en francés con fluidez y enviaba algunos poemas al Perú. Un día se disgustó por la forma en que tres de ellos salieron publicados en Amauta, una célebre revista de Lima que difundía a los autores de vanguardia, y escribió una queja: «Gerente: Has publicado mis poemas de una manera infame […] Merecías… Pero es que mereces algo?». «Señora —escribió otra vez a un personaje limeño—, a pesar de ser usted un mastuerzo muy delicado le decimos: Mierda».

Tenía el carácter furioso y rebelde de los surrealistas. Quienes estudian su obra dicen que habría sido surrealista, aun si el surrealismo no hubiera existido. A Breton, que era el cabecilla del grupo, le disgustaban los homosexuales, pero Moro mantenía discreción sobre sus aventuras en los bares de París. (Por entonces, tenía un novio ruso llamado Lev, cuya fotografía conservaría por el resto de su vida). A veces dejaba de asistir a las reuniones y entonces Breton le escribía notas preguntándole por su paradero. Hablaba poco de sí mismo. Su mejor amigo en Lima, el poeta peruano Emilio Adolfo Westphalen, escribió una semblanza en la que decía que Moro fue «uno de los pocos o más bien el único con quien no necesitaba canjear palabras para ponernos de acuerdo —la armonía era tácita—. Curiosamente esa confianza mutua excluía la confidencia. Durante los años en que lo frecuenté —casi a diario en Lima— nunca intercambiamos ninguna».

¿De qué hablaba entonces Moro, el irónico, el burlón?

En la casa de los elefantes, José Quíspez Asín recuerda la primera vez que vio a su tío. Fue más o menos durante los años treinta, poco después del regreso de Moro al Perú como profeta del surrealismo.

—Esa vez fue muy curiosa. Yo era un niño. Recuerdo que él me explicó un rasgo de los hombres de la familia. Eran cuatro hermanos: Carlos, Jesús, Alfredo, que era él, y José Luis, mi padre. Me dijo que todos tenían el pelo ondulado. Lo mismo ocurría con los sobrinos, mis primos. Menos conmigo. Yo tengo el pelo muy lacio y grueso. Vea. Era muy gracioso mi tío.

—¿Y le dijo algo más?

—Sí, me llamó pelo duro.

En París, Moro consiguió empleo como pintor de brocha gorda en la remodelación de un teatro. Fue jardinero. Profesor de idiomas. Niñero. Pareja de baile. Era propenso a la indisciplina y a la vida nocturna. Detestaba trabajar y en 1928 escribió un poema para explicarlo. «Abajo el trabajo». Pecho de bisonte / el pantalón y la chaqueta / hacen el trabajo / pero tu corazón tiene un panorama / Y el jugo de tu chaleco […] Pero vosotros todos / Invitación a no trabajar.

Tenía una vida oscilante. Vivía en casa de amigos. En talleres. A veces se quejaba con su hermano Carlos porque no tenía dinero para comprarse materiales de dibujo. Del teatro donde lo contrataron como pintor, lo expulsaron por hacer dibujos pornográficos en las paredes. Eso lo recordaría años después Francisco Avril de Vivero, un niño al que Moro cuidaba y contaba cuentos a cambio de alojamiento en la casa familiar.

A mediados de los años treinta, ya en Lima, Moro se presentó a una entrevista de trabajo. Un amigo suyo llamado Ricardo Tenaud era funcionario en una empresa telefónica y lo llevó ante su jefe. Poco después de la conversación, el jefe llamó a Tenaud y le reclamó por haberle llevado a «una bailarina de cabaret». La anécdota se la contó Tenaud, poco antes de morir, al periodista Pedro Favarón, quien escribió un libro sobre Moro. Moro no era amanerado, pero ese día debió comportarse así para no conseguir el empleo. Durante esa etapa iba mucho a la playa y vivía de su madre, que le daba algo de dinero. Lima seguía siendo una ciudad amodorrada, sin vida cultural, presa de la dictadura militar de Óscar Benavides que, entre otras cosas, mandó cerrar la Universidad de San Marcos. Moro organizó en esta ciudad la primera exposición surrealista de Latinoamérica, con muchas pinturas suyas y de algunos amigos. «Esta exposición —escribió en el catálogo— muestra tal cual es por primera vez en el Perú una colección sin elección de obras destinadas a provocar el desprecio y la cólera de las gentes que despreciamos y detestamos». Por esos años, conoció al joven poeta Emilio Adolfo Westphalen y se hicieron amigos. Juntos publicaron el manifiesto Vicente Huidobro o El obispo embotellado, en el que insultaban a ese poeta chileno con quien Moro mantuvo una corta pelea literaria. Lo acusó de haber parodiado un texto de Luis Buñuel de una manera lamentable. Huidobro le respondió: piojo homosexual. Moro le contestó: Huidobro de mierda.

Moro y Westphalen lanzaron juntos un boletín político en apoyo a los republicanos españoles, pero el gobierno militar confiscó la publicación y detuvo a Westphalen. Moro, que temía lo mismo, se fue del país. Así fue como llegó, en 1938, a México, ese país que iba a convertirse en una enorme sede surrealista donde se asilaron muchos de quienes huían de la Europa en guerra. Vivió en México durante una década. Fueron sus mejores años como poeta y también los peores para su salud.

En México escribió mucho. Publicó sus primeros libros, Le château de grisou y Lettre d’amour, en pequeñas ediciones artesanales. Organizó una gran exposición surrealista con André Breton, quien pasaba un temporada allí, en 1940. Publicó poemas y artículos en revistas. En uno de ellos criticó las ideas de Breton sobre la homosexualidad, y en 1944 se volvió un disidente del movimiento, como otros surrealistas que también se habían peleado con el supremo líder. Pero mientras ocurrían todas esas aventuras públicas, Moro se enfermó, se empobreció y sufrió en secreto el desamor de un hombre: A.

A. era Antonio Acosta Martínez. Un joven cadete al que había conocido a fines de 1938 y a quien dedicó cinco cartas de amor —Cartas a Antonio—. Antonio también inspiró el único conjunto de poemas que Moro escribió en español, La tortuga ecuestre, y que no pudo publicar por falta de dinero. Ese libro, escrito en 1939, mientras se deshacía en sufrimiento, es su obra más bella, visceral, apasionada.

Tan pronto llegas y te fuiste

Y quieres poner a flote mi vida

Y sólo preparas mi muerte

Y la muerte de esperar

Y el morir de verte lejos

Y los silencios y el esperar del

tiempo

Y los silencios y el esperar el

tiempo

Para vivir cuando llegas

Y me rodeas de sombra

Y me haces luminoso

Y me sumerges en el mar

fosforescente donde acaece

tu estar

Y donde sólo dialogamos tú y

mi noción oscura y pavorosa

de tu ser

La historia de este amor es la siguiente:

Antonio tiene menos de veinte años y se prepara para ingresar a una escuela militar en México. Moro lo ayuda dándole dinero. Le compra ropa, zapatos.

Antonio ingresa a la escuela militar.

Antonio es un joven díscolo. Falta a la escuela por beber con sus amigos.

Antonio le pide más dinero a Moro. Moro se desespera porque no lo tiene, pero lo consigue.

Antonio tiene la llave de la habitación de Moro. A veces acude. Moro le escribe esto en una carta:

El amor en la noche. Un tumulto se anuncia, un tumulto como de sangre que se vierte. Las alas del mundo empiezan a dormir, y sólo tus ojos iluminan el silencio, el gran silencio que reina a tu llegada. Y te desprendes como un árbol o como la noche, a pasos callados, como el gran caballero que aparece en los sueños. Con tu rostro severo, con el misterio y la distancia y con el gran silencio. Yo no podré besarte, a veces dices, yo no podré besarte…

Antonio es la felicidad y a la vez la tortura:

Abrásame en tus llamas poderoso demonio; consúmeme en tu aliento de tromba marina […] —le escribe en otra carta— dispérsame en la lluvia y en la ausencia celeste, dispérsame en el huracán de celajes que arremolina tu paso de centella por la avenida de los dioses donde termina la Vía Láctea que nace de tu pene.

Antonio a veces no puede ir al cuarto de Moro. Cuando eso ocurre, Moro va a la escuela militar y le habla a través de las rejas. Un domingo, Antonio aparece, pero sólo se queda media hora. Moro se siente desgraciado. «Una maldición me hace vivir y me impide suicidarme», le escribe en una carta a un amigo.

Antonio hace y dice cosas hirientes. Un día en que Moro no puede darle dinero, amenaza con conseguirlo de otras personas. Le deja una nota: «¿Verdad que no te importa? —tú eres el único ser capaz de hacerme caer en actos que con otros jamás…».

Antonio, a veces, rompe con Moro. Moro se deprime. Le escribe cartas pidiéndole que regrese. Antonio vuelve.

Así pasan algunos años. El carácter del joven se apacigua y le escribe al poeta: «No quiero que sigas sufriendo de lo que ya has sufrido moralmente ya por mí». Pero Moro sufre. No come. Adelgaza. Se enferma. Nunca menciona cuál es el diagnóstico que le dan los médicos.

Antonio, en 1942, se muda a Querétaro, donde asiste a un centro de entrenamiento para oficiales. A veces va al DF a visitar a Moro, que sigue enfermo.

Antonio se casa con una mujer.

Antonio, en 1944, tiene un hijo. Moro intenta quererlo como si fuera suyo.

Antonio, al año siguiente, pide su baja en el Ejército y se muda a Monterrey para dedicarse a su familia.

Moro está deprimido.

Moro, desde México, escribía con regularidad cartas a su amigo Westphalen, que, en los años cuarenta, difundía el surrealismo en Lima. A veces Moro le hablaba de la falta de dinero y de su enfermedad. El origen de la desgracia parecía ser Antonio.

28 de diciembre de 1944

«Me siento indudablemente mejor que en esos últimos dos años en que estaba realmente moribundo y más cerca de la muerte que de la vida. Cuando reveo 1941, 1942, 1943 y parte de este año, no comprendo cómo he podido soportar el golpe y zafarme del aprieto. Debía ver pronto a mi médico, pero desgraciadamente él mismo está ahora enfermo y he tenido que quedarme un largo tiempo sin verlo. Parece que estará visible a principios del año; entonces podré saber con toda certeza cuál es el estado real de mi salud. […]

«Acaba de nacer un hijo de A. No lo conozco todavía pero tiene la obligación de ser bello y misterioso y potente.

¿No es acaso todo ello profundamente triste? ¿Cómo podría ser de otra manera para mí? No veo apenas en toda vida noble sino un fracaso profundo. El mío viene de tan lejos que data de antes de mi nacimiento».

21 de marzo de 1945

«Acabo de atravesar la más extraña crisis en mi salud. He estado completamente inconsciente más de 48 horas y semiinconsciente seis días. […] Estaba solo en mi cuarto y únicamente al sexto día se me ha ocurrido hacer llamar a alguien […] El médico me ha aconsejado que vaya a reposarme a alguna parte pero no tengo con qué».

13 de junio de 1945

«Debo comunicarte que he decidido, si puedo, regresar al Perú lo más pronto posible. Lástima que cueste tan caro: $U.S.A. 250 […] Hay que jugar a la lotería si queremos vernos. Me da igual que seas tú o yo quien gane porque sé que tendré mis $250».

5 de julio de 1946

«Si pudiera decirte cuánto me agobia la vida, cómo se organiza para matar toda esperanza, todo deseo, antes de matarme físicamente. Darse enteramente a una idea o a un amor y después de ocho años de dedicación, de amor loco, de adoración, encontrarme peor que al comienzo, es decir más solo por esta derrota y tan magullado».

1 de octubre de 1946

«El viernes estuve en el consulado del Perú. Pinche país, el Cónsul había recibido un papel diciendo que comprara un pasaje, por vía marítima, y de tercera clase para mí. No te puedes imaginar lo desagradable que sentí ante la insolencia de ese insulto semioficial y semicómico. Además el Cónsul me dijo que estaban locos porque no hay barcos de pasajeros y sí unos de carga de 400 toneladas».

21 de octubre de 1946

«¿Qué piensas si hiciéramos un negocio juntos? Como uno probable pienso en la venta de perros de raza, objetos, pinturas, joyas del siglo XIX. ¿Se conocen acaso en Lima los ‘royal poodles’ o ‘caniche real’? Son perros increíbles, soberbios y muy caros. El pequeño cuesta mil pesos. Pienso que si llevara una pareja, macho y hembra, tal vez sería negocio presentar esa raza desconocida en Lima y hoy muy apreciada. […] Un hecho es cierto y es que quiero romper con la tradición de bohemia, seguir sin un centavo y parar en un pequeño empleo donde me ganaría doscientos soles».

9 de febrero de 1948

«No digas, si ves a mi madre, que viajaré en avión para evitarle la angustia. Yo me encuentro en un estado de persecución y de nerviosidad excelentes. Pronto empezaré a ingerir cantidades de ‘Bellergal’ a ver si logro controlarme ligeramente».

9 de febrero de 1948

«Figúrate que ahora hay aquí una epidemia, casi, de meningitis. Esta mañana comí en casa de A. Unos vecinos de su casa tienen ya una niña con fiebre altísima. Esto me hace temblar por su hijito que como ya te he dicho es mi pasión senil. Esto, unido a mil motivos difíciles de narrar pero fáciles de imaginar, me tienen en una verdadera postración».

30 de marzo de 1948

«¿Es en la realidad tan horrible, tan abrumadora Lima? Sé que es un páramo, que lo cursi, lo mediocre, lo falso imperan sin recurso. Pero, y los seres humanos? O no hay un solo ser humano, no existe un solo rostro que valga el exilio? […] El sol, el aire, el mar, no siguen siendo la maravilla de las maravillas? No hay perros, pájaros, plantas? Ahora, después de tantos años de haber pensado en el suicidio, sé que amo la vida por la vida misma, por el olor de la vida […]. Espero que nos ayudemos mutuamente para defendernos del agobio de la vida en Lima».

8 de abril de 1948

«Llegaré, salvo contratiempo, el 16 a las 14 horas. No sé si el aeródromo está lejos de la ciudad. ¿Vendrás a recibirme? Lo espero porque estaré desamparado con mi perro. […] Mis saludos y afecto a los amigos queridos que se regocijan de verme».

Moro regresó a Lima en avión el 16 de abril de 1948. Tenía cuarenta y cinco años y toda su obra en una maleta de mano. Había enviado parte de su equipaje por barco, en tres cajas. Una contenía los cuadros que había pintado durante los diez años que había pasado en México. Otra tenía ropa y libros. Esas dos cajas nunca llegaron, se perdieron. ¿Qué y cuánto desapareció allí? Si en la historia de Moro hay agujeros negros, éste es uno de los más importantes.

El que sí llegó a salvo al Perú, en aquel viaje, fue Pacho. Pacho era un perro. Un salchicha juguetón a quien Moro menciona en algunas cartas desde México. Algunos testigos recuerdan haberlo visto. Uno de ellos dijo que murió atropellado por un coche. André Coyné, un amigo y amante de Moro, negó esa noticia. Como la de su dueño, la de Pacho también es una biografía difícil.

Bebé de Venus / Bebé vuelto ojo / Bebé de Navidad / Bebé tigre / Bebé tallo / Bebé beso / Bebé tírame / Bebé / Bebé para mí. Ese poema es uno de los últimos que Moro escribió en Lima, y Bebé tigre, el personaje, puede ser un hombre. Un hombre joven, con un diente filoso como un colmillo de tigre, que se llama André Coyné.

En sus últimos años, Moro empezó a explorar en el lenguaje, en los sonidos, en las reiteraciones. Pero ésta es su etapa menos valorada. La angustia de sus años anteriores «parece haber desgastado su drama vital», ha dicho el crítico peruano Ricardo Silva-Santisteban. ¿México lo había consumido? «En todos los temas de su obra —escribió Mirko Lauer, otro crítico peruano—, Moro parece al borde del crimen pasional». En México, en medio del amor-desamor de Antonio, Moro escribía: Te veo en una selva fragorosa y yo cerniéndome sobre ti / Con una fatalidad de bomba de dinamita / Repartiéndome tus venas y bebiendo tu sangre. Pero el hombre que llegó a Lima ya no tenía esa fuerza. O, en todo caso, ya no se sentía así. Bebé beso / Bebé tírame / Bebé / Bebé para mí.

Moro había regresado a Lima con la ilusión de curarse. Quería reencontrarse con su madre, que estaba enferma y a quien no había visto en diez años. Extrañaba el mar. El mar, en su poesía, es una presencia constante. En la vida, una obsesión sensual. Allí transcurrió su primera cita con André Coyné.

Un día de diciembre de 1948 —comienzos del verano en Lima—, Moro tramitaba un diploma de profesor de francés en la Alianza Francesa. Allí le presentaron a André Coyné, un muchacho recién llegado de Francia que quería estudiar a Vallejo. Vallejo, para Moro, era un poeta «apaleado», y Coyné debió aprender a soportar sus burlas. En una foto de la época, Coyné aparece alto y delgado; tiene el cabello rizado y lleva unas gafas que le dan apariencia de intelectual maduro. Moro lo invitó a una excursión por la playa. El paseo tuvo algunos accidentes. Mientras descendían por los acantilados, siguiendo un camino de tierra, una masa de piedras se desprendió desde lo alto. «Tuve la sensación de que el sol se me iba a caer encima», escribió Coyné muchos años después recordando ese momento. Una piedra le cayó en la frente y le produjo una herida sangrante. Moro lo auxilió y lo acompañó hasta su habitación —la de Coyné—, donde le hizo algunas proposiciones. Coyné tenía reparos por la diferencia de edad. Él tenía veintiún años y Moro cuarenta y cinco. Sin embargo accedió y, años después, hablaría de ello con cierto humor: «Allí pasó lo que tenía que pasar». El romance fue breve, no duró más de un año, y terminó porque el joven francés se enamoró de un pintor. Moro y Coyné dejaron de verse durante un tiempo. Después fueron amigos y confidentes. Coyné ha liberado algunos datos sobre la vida sentimental de Moro, administrando con recelo de viuda la información para darle privilegio a la difusión de su obra.

Moro publicó, en vida, sólo tres libros: Le château de grisou, Lettre d’amour y Trafalgar Square. Coyné se encargó de encontrar al menos una decena de inéditos más. «Si yo no hubiera estado ahí en su muerte —dijo en una entrevista que le hicieron en 2003—, Moro sería un nombre dentro de la literatura peruana pero un poeta casi sin poemas. Tengo a veces la sensación de haberlo inventado».

Después de él, Moro tuvo otros amantes. Hombres sencillos, «sin intereses poéticos o artísticos». Coyné recuerda a un militar de bigotes gruesos y a otro que alquilaba carpas en la playa. Coyné vive ahora en Francia, en compañía de un enfermero que lo ayuda. Es difícil hablarle. Se le entiende muy mal a través del teléfono. Visitó el Perú por última vez en 2008 para un homenaje a Vallejo. Se le veía bastante cansado y afectado por la edad, recuerda Walter Espinoza, un amigo suyo que lo acompañó. Esa vez, Coyné trajo consigo una maleta llena de documentos importantes para cualquier biógrafo de Moro. Al regresar a Francia ya no la llevaba consigo.

—¿Qué hacía Moro para ganar dinero en Lima? —le pregunto a Walter Espinoza, que podría ser el biógrafo de Moro.

Podría, si se sentara a escribir todo lo que sabe. Pero hacerlo, calcula, le tomaría cinco años de dedicación exclusiva. Espinoza es un poeta e historiador del arte, que trabaja en un museo, y tiene algunas obsesiones profesionales. El surrealismo. Algunos artistas surrealistas peruanos. Moro. Me enseña parte de su archivo un domingo en la sala de su casa, en un barrio de clase media de Lima. Es un hombre de treinta y ocho años, de piel cetrina, que lleva el cabello largo hasta los hombros y habla con la velocidad de un relator de futbol. Viste un polo con un dibujo de la ciudadela preínca de Chan Chan y unos borceguíes con aplicaciones de telares andinos cubiertos de polvo. Parece un típico cazador de gringas.

—La vida de Moro está repartida por todos lados, no está en los libros —dice mientras escarba en una montaña de papeles protegidos en sobres y bolsas de plástico—. Con decirte que hace unos diez años casi nadie lo conocía.

André Coyné dio un taller sobre Moro y el surrealismo en una universidad de Lima, en 1997. El auditorio tenía ciento veinte butacas. Sólo tres estaban ocupadas. Espinoza era uno de los asistentes. Le mostró a Coyné una revista antigua en la que el mismo Coyné había publicado un artículo sobre Moro y le pidió que se la autografiara. Se hicieron amigos. Cruzaron cartas. Llamadas telefónicas. Volvieron a verse cuando Coyné regresó al Perú para la celebración del centenario de Moro, en 2003, el año en que más se habló de Moro en el Perú. Los estudiosos de su obra —que parecen ser sus únicos lectores— se reunieron en un congreso para discutir sobre su poesía y quedó claro que Moro era un poeta con muchos estudiosos, pero sin biógrafos. Durante esas visitas esporádicas y en algunas llamadas telefónicas, Espinoza le contaba a Coyné sobre sus averiguaciones. Publicaba una revista de poesía que circulaba en las universidades y difundía a Moro con su propio dinero. Entrevistaba a los amigos del poeta que aún estaban vivos. Recuperaba fotografías. Eso llamó la atención de Coyné.

En la sala de su casa, Espinoza abre un sobre y lee una carta que le envió Coyné: «Walter: te mando una primera entrega de cartas de Moro, las dirigidas a su hermano Carlos, el pintor Carlos Quíspez Asín. Hasta más. Un abrazo». Espinoza tiene unas ochenta cartas que Moro envió a familiares y amigos, y quizá pronto publique una selección. Dice que tiene, también, manuscritos originales de Moro, primeras ediciones de sus libros, pero prefiere no mostrarlos por temor a perderlos, a que se malogren o a que se los roben. «Valen mucho dinero».

—¿Sabes que hacía en Lima para vivir? —le pregunto.

Se toma su tiempo mientras sigue escarbando entre papeles. Busca una foto. Dice que en Lima, Moro salía con «un hombre cobrizo, de bigotes, seguro pobre», y al que probablemente, como a Antonio en México, le daba dinero.

—Mi teoría es que vendía arte precolombino.

Espinoza recuerda lo que Coyné le contó una vez. Era principios de los años cincuenta, y Coyné tenía que viajar a París para visitar a su familia. Moro le pidió que buscara a André Breton y le entregara una escultura de madera de la cultura chancay. Durante el viaje, Coyné debía sacar el artefacto a la intemperie para evitar que la humedad lo deteriorase, pero se olvidó y la escultura llegó podrida.

—Moro se molestó, pero después se le pasó. Igual es una hipótesis. Moro iba mucho a la playa de Ancón con amigos. En Ancón hay arte chancay bajo la arena.

Todo es una probabilidad. Hipótesis para un biógrafo. Ahora Espinoza trabaja en el Museo de Arte Moderno, en Trujillo, una ciudad a quinientos kilómetros de Lima, y dice que le falta tiempo para seguir investigando. También le faltan varios documentos. Cuando Coyné visitó el Perú por última vez, en 2008, Espinoza estuvo con él durante toda su estadía. Coyné no podía quedarse solo en la habitación del hotel porque corría el riesgo de caerse de la cama y Espinoza se quedó a cuidarlo como un enfermero. Mientras Coyné dormía, revisó la maleta cargada de papeles que el hombre había traído desde Francia. Allí descubrió las fotocopias de unas cartas que Antonio, el cadete mexicano, le había escrito a Moro cuando éste ya había vuelto al Perú.

—¿Qué decían esas cartas?

—En todas ellas Antonio empezaba diciéndole que estaba arrepentido —dice Espinoza—. Antonio disculpándose. Amando.

Poco antes de regresar a Francia, Coyné le dejó esas cartas a otro amigo suyo, un reconocido especialista en Vallejo llamado Jorge Kishimoto. A Espinoza, en cambio, le dejó treinta cartas originales escritas por la viuda de Vallejo. Algo de Vallejo para el especialista en Moro. Algo de Moro para el especialista en Vallejo. Espinoza no puede ocultar la contrariedad ante esta decisión que pareció un error, aunque estima mucho a Coyné y dice que le gustaría reunir dinero para traerlo a vivir sus últimos años al Perú.

—Allá está olvidado —dice—. Quién sabe si la enfermera que lo cuida se esté quedando con los libros o los documentos que él tiene.

La última fotografía que Moro se dejó tomar en Lima es una rareza de coleccionista. Walter Espinoza la guarda entre sus papeles y sólo me la mostró durante unos segundos. En ella, Moro está sentado en un sofá en la sala de una casa. Los ojos hundidos. El rostro demacrado. Un esbozo de sonrisa. Parece un niño enfermo. El saco lo envuelve como si fuera un manto.

A mediados de 1955, Moro estaba grave. El diagnóstico es impreciso, pero es probable que tuviera leucemia u otro tipo de cáncer. «He estado un mes enfermo, preso de dolores, probablemente histéricos, que han desaparecido hace tres días», le escribió a un amigo el nueve de septiembre de ese año. Para entonces vivía retraído, «aparte de André y Margot, con nadie hablo». Su mala salud y la necesidad de pagar los tratamientos lo obligaron a trabajar mucho, acaso por única vez en su vida. Enseñaba francés en cuatro lugares diferentes, entre ellos la Universidad Agraria, la Escuela de Oficiales de Chorrillos y el Colegio Militar Leoncio Prado. Los edificios estaban en extremos opuestos de Lima. Él iba a cenar todos los días a casa de su madre. Las distancias lo fatigaban. En el colegio militar Leoncio Prado tenía algunos problemas.

«En las clases solíamos ‘batirlo’ como se batía a los huevones —recuerda el ex cadete Mario Vargas Llosa, en El pez en el agua, su libro de memorias—. Le tirábamos bolitas de papel o lo sometíamos a ese concierto de hojitas de afeitar aseguradas en la ranura de la carpeta y animadas con los dedos […] Veo, una tarde, al loco Bolognesi, caminando detrás de él y meneándole el brazo a la altura del trasero como una monstruosa verga. Era muy fácil batir al profesor César Moro porque, a diferencia de sus colegas, no llamaba nunca al oficial de turno para que pusiera orden, echando un carajo […] Ahora estoy seguro de que, de algún modo, lo divertía estar allí. Debía ser uno de esos juegos arriesgados a los que los surrealistas eran tan propensos, una manera de ponerse a prueba y explotar los límites de su propia fortaleza».

En el colegio había una vicuña que escupía cuando los estudiantes la fastidiaban. Un día, el loco Bolognesi imitó a la vicuña y le escupió a Moro por la espalda. «Si Moro hubiera sabido que del Leoncio Prado iba a salir un escritor (me refiero a Mario Vargas Llosa) lo hubiera odiado anticipadamente», dijo Coyné en una entrevista, en 2003.

Llamé a Max Silva Tuesta, otro ex alumno de ese colegio que ahora también es escritor y psicoanalista. «Vargas Llosa ya lo ha dicho todo», me dijo por teléfono y se excusó de responder más preguntas.

Moro llegaba a su casa fatigado después del trabajo. Sacaba una tumbona y se recostaba a fumar en el balcón. Era un balcón compartido con otros vecinos, en la Bajada de los Baños, una calle arbolada que desciende al mar en el barrio de Barranco. Una niña de seis años solía esperar a ese vecino amable que le leía cuentos y le enseñaba a escribir.

—Era lindo, guapo. Agarraba un cuaderno y me hacía dibujar circulitos.

Isabel Álvarez es ahora una mujer de sesenta y dos años, cabello corto y gafas en la punta de la nariz. Su esposo está enfermo y ella pasa los días cuidándolo. Viste una camisa azul sin mangas y ha salido a tomar el sol al mismo balcón donde Moro le dio sus primeras lecciones, cuando aquél era un lugar tranquilo, bueno para descansar. Ahora la Bajada de los Baños es un río de cebicherías bulliciosas que se pelean los clientes que suben desde la playa.

Moro alquilaba dos habitaciones que tenían acceso a un patio y a una terraza interior que miraba el mar. Allí había una buganvilla. Álvarez, que entonces sólo era una inquilina más de esa casa, ahora es la dueña y, mientras me acompaña a recorrerla, habla de un juicio que les ganó a los propietarios originales.

El cuarto de Moro es una habitación de techos altos y llena de cachivaches. Suena una radio a todo volumen y, en una cama, hay un adolescente que trata de dormir. Un año antes de su muerte, Moro había cubierto estas paredes con sus pinturas, cuadros pequeños que llenaban la habitación del piso al techo. Ahora, de las paredes cuelgan toallas y un afiche de vinil donde nadan peces gordos. Al otro lado está el patio, pequeño, sin techo, donde se mecen algunos calcetines extendidos al sol. La antigua cocina se ha transformado en un depósito de cajas. Detrás debe estar la terraza con la buganvilla, donde Moro solía tomar el sol.

—¿Y la terraza? —le pregunto a Álvarez invitándola a mostrarme el lugar.

—Ay, eso ahora es de la vecina del costado. Todavía está en juicio, creo.

La vecina del costado tiene mal humor y un perro rabioso, de modo que sólo es posible mirar la terraza desde la calle donde caminan los bañistas. A lo lejos, se ven una pared en ruinas y rastros de una buganvilla seca.

—¿Se acuerda de Pacho? —le pregunto a Álvarez, de vuelta en el balcón que mira a la calle.

—¿Quién es Pacho?

—El perro de Moro.

—Ayyy, lindo era, todo chiquito. Parecía un alumnito más. ¿Qué habrá sido de él, pues?

—¿Y Cretina?

—¿Cómo dijo?

—Dicen que también tenía una tortuga llamada Cretina.

—No, de ella sí no sé nada. Al final siempre es así. Nos morimos y no podemos llevarnos a nuestros animales.

—¿Tienen en venta cualquier libro de César Moro?

—No, señor. No tenemos en stock.

El profesor Julio Ortega no sabe si llamar maldición o bendición a lo que ocurre en torno a la vida y los libros de este poeta. Intentó reunir por primera vez todos los poemas de Moro en un solo volumen para el fondo editorial de la UNESCO. Al igual que las huellas de su vida y sus cartas, la poesía de Moro está dispersa. Coyné publicó algunos libros y antologías en español y francés, colaboró con algunas selecciones publicadas en Lima, y le cedió al profesor Ortega gran parte de su trabajo para que éste lo prosiguiera. Reunir lo que se encontraba disperso —escarbando en archivos particulares, revistas antiguas y ediciones de circulación limitada— les tomó a Coyné, y después a Ortega, medio siglo. Finalmente, el fondo editorial de la UNESCO se quedó sin dinero cuando el machote del libro ya estaba en la imprenta. Ortega intentó publicarlo en una editorial de México, pero el director que se había interesado se retiró de la empresa. De modo que esas pruebas están ahora en la Universidad de Poitiers, en Francia, donde algunos profesores las conservan con la esperanza de editarlas en francés, el idioma en que están escritos casi todos los poemas. «Sí, hay una maldición (¿o será bendición?) con la obra de Moro —me escribió Ortega en un mensaje electrónico—. Todo proyecto de editarlo ha fracasado. Algunos autores no requieren difusión. Esa radicalidad uno la reconoce, después de cuarenta años de leer a Moro, como la forma rebelde de una poesía que, al final, es superior a nuestras fuerzas».

En Lima, en 1952, Moro publicó su tercer libro de una manera propicia para que nadie lo leyera. Los poemas de Trafalgar Square —doscientos ejemplares numerados—, al igual que sus dos libros anteriores, estaban escritos en francés. Imprimé au Pérou.

Carlos Germán Belli era un joven poeta peruano que estudiaba francés y había conseguido un ejemplar de Le château de grisou, en una librería pequeña de Lima que vendía libros en ese idioma. Era fines de 1955 y ese poemario que Moro había publicado en México en 1943, en una edición de apenas cincuenta ejemplares, era una extraña presencia en la capital de Perú. Belli lo leía con ayuda de un diccionario, Je parle aux sourds oreilles tuméfiées / Aux muets plus imbéciles que leur silence impuissant / Je fuis les aveugles car ils ne pourront me comprende / Tout le drame se passe dans l’œiln et loin du cerveau, y apuntaba con un lápiz el significado de las palabras desconocidas. Hablo a los sordos de orejas tumefactas / a los mudos más imbéciles que su silencio impotente / Huyo de los ciegos pues no podrán comprenderme / Todo el drama sucede en el ojo y lejos del cerebro. Un día su madre lo encontró estudiando el librito y le contó que ella conocía a ese poeta. Era farmacéutica en el Instituto del Cáncer, un hospital público donde Moro había sido internado —y que ya no existe—, y prometió que le conseguiría una cita. Belli recuerda ese momento más de medio siglo después, mientras hojea el libro en la sala de su casa.

Es una mañana tranquila marcada por los ladridos de su perro y el ir y venir de una empleada que hace la limpieza en el segundo piso. Belli tiene ahora ochenta y tres años, el cabello finísimo y una voz delgada. Es, como dicen en los diarios, uno de los poetas vivos más importantes del Perú. El encuentro con Moro duró una media hora. La memoria de Belli es imprecisa en detalles. El cuarto era austero. Dice que había una cama, una ventana. Moro lo recibió con una sonrisa.

—Seguro hablamos de poesía y de poetas franceses.

Moro estaba demacrado. Belli dice que su madre le había dicho que tenía leucemia, pero que él no podría afirmarlo. Cuando le mostró el ejemplar de Le château de grisou, Moro le obsequió un ejemplar de Trafalgar Square, su tercer libro, editado en Lima con un dibujo de la artista española Remedios Varo. El suyo es el exemplaire 181, un volumen frágil de hojas amarillentas en el que Belli ha subrayado algunas palabras. No está dedicado.

—¿Usted le preguntó algo?

—Oh, sí, ya recuerdo. Le pregunté cómo se sentía. Se me ha quedado grabado lo que me dijo: «Estoy como en arenas movedizas».

Un día Moro recibió a una amiga en su habitación del hospital. Ella lo invitó a dar un paseo. Él parecía tener buen ánimo y le pidió unos minutos para vestirse. Ella volvió un rato después y lo encontró abatido. Moro se había asomado a la ventana y, al otro lado, había visto a una mujer que compraba naranjas. Aquella escena corriente, le dijo a su amiga, le había hecho sentir que ya no tenía fuerzas para nada.

El pintor peruano Fernando de Szyszlo escuchó esa historia de primera mano y ahora la recuerda mientras busca entre los estantes de su biblioteca. Sección Moro.

—La vida se le había escapado. Es tan triste. Se había convertido en una persona muy frágil, transparente casi, vulnerable.

Szyszlo conoció a Moro en la peña cultural Pancho Fierro, en el centro de Lima, donde se reunían algunos artistas jóvenes para beber y charlar. Moro había vuelto de México y tenía algunos amigos nuevos en ese lugar, pero luego, debido a su enfermedad, dejó de ir. Szyszlo no recuerda casi nada de esos encuentros. Sólo una frase que Moro solía exclamar cuando estaba muy animado: Rosas, rosas, rosas crecen de mis dedos.

El pintor viste un pantalón blanco, una camiseta terracota bien planchada, y lleva sus ochenta y seis años de manera envidiable. Quiere encontrar un libro póstumo de Moro que él ilustró; mientras repasa los anaqueles, sigue recordando algunas cosas.

El velorio. Moro falleció el 10 de enero de 1956, en el Instituto del Cáncer, y al velorio acudieron su madre, algunos familiares, varios amigos y una representación de oficiales militares de la Escuela de Chorrillos, uno de los lugares donde enseñaba francés. Szyszlo recuerda que ellos cargaron el ataúd.

—Fue terrible el contraste: un poeta tan vanguardista, tan libre, iba en hombros de militares.

También recuerda un altercado: un sacerdote quiere decir unas oraciones y no lo dejan. André Coyné trata de explicarle que Moro era ateo. El sacerdote grita, se enfurece, se retira. Szyszlo no asistió al entierro (no recuerda la lápida), y dice que la noticia pasó casi inadvertida fuera del círculo de amigos.

Un obituario publicado el 12 de enero, en el diario El Comercio, informaba de la muerte con algunos errores. Decía que «las numerosas ediciones de sus libros poéticos fueron y son cotizados en los círculos literarios» y que vivió muchos años en Estados Unidos. «Ojalá que la obra de este insigne poeta peruano no se pierda», finalizaba el artículo.

Meses después del funeral, Szyszlo y André Coyné organizaron en Lima una exposición con los cuadros que Moro había pintado hacia el final de su vida, los mismos que cubrían todas las paredes de su casa. En la exposición se vendieron muchas de las obras y el dinero se usó para imprimir sus primeros libros póstumos, ambos en 1958: Los anteojos de azufre, una colección de artículos y ensayos, y La tortuga ecuestre, aquel libro que había escrito en México, inspirado por el amor-desamor de Antonio, y que salió en una edición de apenas cincuenta ejemplares. Szyszlo me muestra ese libro. Lo ha empastado en cuero. En el interior hay un grabado abstracto que él compuso para cada uno de los ejemplares. Son unos trazos azules, amarillos y negros, que se superponen.

—¿Qué pasó con el resto de pinturas, las que no se vendieron?

—Westphalen tenía varias. El grueso creo que lo tenía la familia o Coyné. Ahora cuando él se muera, porque siempre está tan enfermo, ¿qué va a pasar con ellas? No sé.

El periodista Jorge Kishimoto, amigo cercano de Coyné, me contó que éste había cedido la mayor parte de su archivo a la fundación Getty, en Estados Unidos, y a un archivo surrealista francés. El archivo de Westphalen, el gran amigo de Moro, que murió a principios de siglo, también ha sido vendido por sus herederos a esa fundación.

—El atractivo de la plata —dice Szyszlo—. Pero también hay una gran inseguridad en los archivos nacionales.

Ha trepado a una pequeña escalera para buscar la primera edición de Lettre d’amour, el segundo libro que Moro publicó en México. Pasan los minutos y no lo encuentra.

—Alguien se la debe haber robado, caray. ¿No ve usted?

La radio, que está encendida, cuenta, con un extraño sentido de la casualidad, que las autoridades han cerrado la Biblioteca Nacional para investigar el robo de libros y documentos antiguos.

—Es una pena todo. Yo no quisiera que mi archivo se empiece a desparramar, tampoco. Es que tengo cosas muy valiosas.

Antes de despedirnos, Szyszlo me lleva a un rincón de su biblioteca, donde guarda un recuerdo que le dejó la viuda de Vallejo muchos años después de que él fuera enterrado en París. Es un cuadro que protege un poema mecanografiado y borroso, un original. Sobre el papel resalta un mechón de cabello negro sujeto con una cinta delgada y blanca.

—Es la única parte de Vallejo que se conserva en el Perú.

César Moro guardaba sus poemas en una cómoda de madera. La había comprado en el remate de trastos de un hotel antiguo que iba a ser demolido, en el centro de Lima. Le afectaba la ola destructora de mansiones sobre las que levantaban «los volúmenes de cemento de la arquitectura funcional». «¿No son necesarios los recuerdos?», escribió en un artículo, y la frase parecía una premonición de su propio futuro sin biógrafos y sin sus libros en las librerías.

André Coyné fue a la casa de Moro días después del entierro y abrió los cajones de aquella cómoda. «Eran papeles amontonados de toda su vida, algunos ordenados, la mayoría no», recordaría en un texto que escribió en 2003. Lo acompañaba Carlos Quíspez Asín, el hermano pintor de Moro. Juntos retiraron las pinturas que tapizaban las paredes. Carlos estaba dispuesto a quedarse con los muebles y las pinturas, pero no sabía qué hacer con los documentos. «Yo no conozco francés, soy incapaz de descifrar la poesía de César, si no te llevas tú, tal cual, esa masa de papeles, por más que me pese, me veré obligado a quemarlos», dijo esa vez, según recordaría Coyné. Y así fue. Él se llevó los documentos.

En la cómoda, Coyné encontró la larga correspondencia que Moro y Antonio habían cruzado durante los últimos años. Antonio seguía sin encontrar un buen trabajo. Moro le enviaba dinero cada vez que Jorgito, el hijo de Antonio, estaba de cumpleaños. Las cartas ahora están en manos del especialista en Vallejo Jorge Kishimoto. Una tarde, después de una larga espera, Kishimoto me citó en su estudio. Esperaba que me mostrara las cartas, pero me dijo que las guardaba en otro lado. Desde hacía varios años él se encontraba preparando una edición con la correspondencia del poeta, pero el proyecto se retrasaba por falta de tiempo. ¿Qué decían las cartas? ¿Era cierto que Antonio le pedía perdón a Moro? Kishimoto respondió moviendo la cabeza de arriba abajo.

Coyné reveló un fragmento de uno de esos mensajes dirigidos a Moro en un texto que escribió para el centenario del poeta.

16 de junio de 1948

«Deberías venir otra vez a México, tengo tantos deseos de verte, estar contigo«.

Estar contigo no es lo mismo que estar contigo.

Días después de aquella inspección en la cómoda, Coyné decidió hojear los libros de cabecera. Entre las páginas de uno de ellos encontró un poema. Era un texto que Moro jamás había mostrado a nadie.

ANTONIO es Dios

ANTONIO es el Sol

ANTONIO puede descifrar el mundo en un instante

ANTONIO hace caer la lluvia

ANTONIO puede hacer oscuro el día o luminosa la noche

ANTONIO es el origen de la Vía Láctea

ANTONIO tiene pies de constelaciones

ANTONIO tiene aliento de estrella fugaz y de noche oscura

ANTONIO es el nombre genérico de los cuerpos celestes

ANTONIO es una planta carnívora con ojos de diamante

ANTONIO puede crear continentes si escupe en el mar

ANTONIO hace dormir el mundo cuando cierra los ojos

ANTONIO es una montaña transparente

ANTONIO es la caída de las hojas y el nacimiento del día

ANTONIO es el nombre escrito con letras de fuego sobre todos los planetas

ANTONIO es el diluvio

ANTONIO es la época megalítica del Mundo

ANTONIO es el fuego interno de la Tierra

ANTONIO es el corazón del mineral desconocido

ANTONIO fecunda las estrellas

ANTONIO es el Faraón el Emperador el Inca

ANTONIO nace de la Noche

ANTONIO es venerado por los astros

ANTONIO es más bello que los colosos de Memnón en Tebas

ANTONIO es siete veces más grande que el Coloso de Rodas

ANTONIO ocupa toda la historia del mundo

ANTONIO sobrepasa en majestad el espectáculo grandioso del mar enfirecido

ANTONIO es toda la Dinastía de los Ptolomeos

México crece alrededor de ANTONIO

El poema original está escrito a máquina en dos colores. ANTONIO resalta en rojo en cada una de las líneas. Todo lo demás es negro.

En el cementerio, el panteonero Carlos Izaguirre ha encontrado el nicho de César Moro. Está al pie del pabellón Santa Aurora, un edificio polvoriento en medio de un mar de edificios sucios. La lápida de mármol es discreta, no llama la atención. «César Moro Más. X enero MCMLVI». Está sucia, pero intacta. No hay rajaduras ni signos de que alguien haya intentado robársela. El epitafio dice: «Una rosa fatigada soporta un cadáver de pájaro». Es un verso de La tortuga ecuestre, el único libro suyo escrito en castellano. Algún aficionado debió asociar el título del poemario a un caballo y a una tortuga y dibujó, con un clavo, esas dos figuras en los bordes del cemento. En una revista publicada por el centenario de Moro, en Lima, un artista interpretó de la misma manera el título y creó una composición en la que se ve a una tortuga-jinete sobre un caballo que galopa en un paisaje verde. Pero el origen de la imagen es menos literal, más surrealista. Siendo niño, Moro vio en un zoológico el espectáculo de dos tortugas inmensas que copulaban a la vista de todos. La de encima, la que cabalgaba, era la tortuga ecuestre. //

Lo más leído en Gatopardo

Recomendaciones Gatopardo

Más historias que podrían interesarte.

Irma Pineda: la voz de Juchitán

Irma Pineda empezó su vida escuchando los poemas en español que le leía su padre y nutriéndose del idioma diidxazá que oía de su madre. Todo cambió el día en que el ejército irrumpió en Juchitán y se llevó a su padre para siempre. La poeta zapoteca es heredera de una tradición combativa, de protesta y de organización política y social; tanto su cultura como su militancia le han permitido hacerse de un lugar digno en el mundo. Hoy representa a los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe ante la ONU.

Louise Glück, la decimosexta mujer con el Nobel de Literatura

La estadounidense Louise Glück es la decimosexta mujer laureada por la Academia Sueca. La intimidad que impregna a su poesía, ha puesto a críticos, eruditos y aficionados a debatir sobre su obra.