Los fantasmas del oro: Minería ilegal en Colombia

Santiago Wills

Fotografía de Federico Ríos

La minería ilegal de oro ha dejado estragos en Colombia. Desde hace unos años, es una de las principales fuentes para financiar organizaciones al margen de la ley.

Muchos de los crímenes que se han producido en los últimos veinte años en Segovia, un pueblo de poco más de 40 000 habitantes en el centro de Colombia, tienen su origen en una explosión de estrellas que forjó los metales pesados en los albores del universo. Cerca de 9 000 millones de años más tarde, una implacable lluvia de meteoros golpeó el planeta Tierra y los metales llegaron a su superficie. De esa manera, el oro, ese elemento que empezó a utilizarse como moneda hace casi 2 600 años, ese metal que no se ensucia, que se puede hilar en fibras minúsculas y moldear con facilidad en láminas más delgadas que el papel, la razón que encaminó a Alejandro Magno hacia Persia y a Colón hacia América, de acuerdo con el historiador francés Pierre Villar, ese mismo que “conjura una bruma alrededor del hombre más destructiva para sus viejos sentidos y más adormecedora que los humos del carbón”, según Dickens, el oro se diseminó por los ríos, las montañas y los valles para adornar las cabezas de los reyes y las reinas, e impulsar asesinatos selectivos, financiar bandas criminales y, también, poner en riesgo el fin del conflicto armado en Colombia. Desde hace por lo menos cinco años, en más de un centenar de pueblos como Segovia, el oro es responsable de miles de muertes y de enfrentamientos entre organizaciones al margen de la ley.

* * *

Una tarde soleada a principios de julio de 2016, una suerte de rickshaw motorizado nos dejó por primera vez al fotógrafo Federico Ríos y a mí en la plaza de Segovia. Bajamos frente a la iglesia, una construcción de ladrillo con aspecto de bodega que yace frente a una tienda donde un grupo de personas parece beber cerveza eternamente. Varios colegiales se refugiaban del sol bajo las sombras de almendros, nogales y galeanas. En la calle, un carro destartalado anunciaba por megáfono el último espectáculo de un circo. A pocos pasos, había una estatua dorada de una mujer desnuda alzando los brazos al cielo, mientras un minero extraía oro de un corte bajo sus senos.

Habíamos llegado al nordeste antioqueño, un área montañosa en el centro de Colombia, para cubrir lo que sucedía en una de las zonas del país más afectadas por un reciente auge en la minería aurífera. En 2012, Remedios y Segovia, las dos poblaciones más emblemáticas de la región, habían registrado tasas superiores a 204 homicidios por cada 100 000 habitantes, casi 50 puntos por encima de San Pedro Sula y Ciudad Juárez, para ese momento las dos ciudades más peligrosas del mundo, de acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, de México. Según las autoridades, las muertes eran el resultado de un enfrentamiento por el control del negocio aurífero entre Los Rastrojos y los Urabeños (ahora llamados el Clan del Golfo), dos bandas criminales conformadas en su mayor parte por ex paramilitares. En 2014, más de 800 policías y la presencia del ejército lograron que los homicidios se redujeran a la mitad. Sin embargo, la calma duró poco. Un año más tarde, Segovia fue el quinto municipio más violento del país, nuevamente con una tasa superior a la de las ciudades más violentas del mundo. A principios de 2016, dos nuevos grupos criminales irrumpieron en el pueblo imponiendo un toque de queda, amenazando de muerte por medio de panfletos a todos los menores de edad del municipio y masacrando a cuatro personas en un aparente ajuste de cuentas.

La región refleja lo que viene sucediendo en el resto del país desde hace por lo menos cinco años. Según la Brigada Contra la Minería Ilegal, un grupo especializado creado en 2015 para combatir este problema, en varias regiones de Colombia el dinero proveniente del oro reemplazó al narcotráfico como el principal método de financiación de los grupos al margen de la ley. Un informe confidencial de la Unidad de Información y Análisis Financiero de la Fiscalía estima que las organizaciones criminales obtienen aproximadamente 4 000 millones de dólares al año de la minería ilegal. (Un estudio del Banco Mundial en 2013 situaba la cifra en 4 800 millones de dólares). Además, la minería aurífera ya no es exclusiva, como solía serlo hasta mediados de la década pasada, de un puñado de municipios. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Minería, la actividad se lleva a cabo en por lo menos 307 de los 1 102 municipios del país, cerca del 30% del territorio.

En lugares como Segovia, el oro es la nueva coca, el motor que mueve la economía legal e ilegal de la población. Uno de los principales comerciantes del pueblo nos dijo que casi todos los negocios deben pagar una extorsión. Desde la panadería de la plaza, administrada y atendida por una viuda y su hija (que paga el equivalente a 330 dólares mensuales), hasta las compraventas de oro (desde 1 330 dólares en adelante, dependiendo del volumen) y las mismas minas (hasta 50 000 mensuales). Bandas criminales con nombres como La Nueva Generación y La Mano que Limpia son las que mayor tajada sacan dentro del pueblo.

CONTINUAR LEYENDOEl plan inicial había sido dividir nuestro tiempo entre Remedios y Segovia, pero cambiamos de parecer luego de recorrer el primero y apenas pisar la plaza del segundo. A pesar de que están a sólo 10 kilómetros de distancia, las dos poblaciones difieren de manera marcada. Con todo y sus problemas, Remedios es el hermano que se puede mostrar en la familia, el Jekyll del Hyde que es Segovia. Aunque en ambos abundan casinos, salas de belleza, barberías, tiendas de empeño, almacenes de ropa de marca pirata y maniquíes de busto 38DD, en Segovia la presencia del oro se percibe de forma más clara. Su huella se adivina en las sonrisas de las mujeres en los bares y las discotecas; en los locales que venden réplicas en aire comprimido de revólveres Colt y Berettas 9mm; en las decenas de comercios naturistas, las brujas y los santeros que prometen curas para la impotencia y nuevas maneras de lidiar con las úlceras producidas por el mercurio; en los más de quince “grills”, el nombre local para los burdeles, llamados Las Gatas, El Polvero o La Torre, que abren sus puertas desde las dos de la tarde, justo apenas termina el primer turno de los hombres en las minas. “Los segovianos son más aventureros que la gente de Remedios”, se dice a menudo en el pueblo. Esto no sólo quiere decir que son más arriesgados. También significa que el dinero se gasta más rápido en alcohol, juego, mujeres y, recientemente, droga; que por cada tres adultos hay dos motocicletas en las calles; y que, según los datos más recientes de la alcaldía, la esperanza de vida de los hombres en el municipio es de 52 años, una expectativa de casi 20 por debajo del promedio nacional.

En Segovia nos hospedamos en la Torre de Londres, un hotel a dos cuadras de la plaza cuya fachada imitaba la forma rectangular y los torreones del castillo inglés. En todas las calles del pueblo que alcanzamos a recorrer ese primer día el oro era una presencia ubicua. Las cantinas incluían su nombre, las compraventas lo exhibían y las mujeres lo mostraban en sus amplios escotes. Había algo empalagoso, opresivo, en el abuso del color dorado, en la imposibilidad de escapar a la palabra oro en todos los avisos, en las picas, los cascos y las linternas que sobresalían en las espaldas y las cabezas de miles de motociclistas.

Con el crepúsculo, huimos para poder descansar. El ruido había ido creciendo desde el momento en que pusimos pie en la plaza. Con el tiempo nos dimos cuenta que el descanso no existe en el municipio. Un grupo de mineros siempre reemplaza al otro. En Segovia, la noche empieza al amanecer.

* * *

Federico Ríos / Native Agency

La mañana del miércoles, luego de un desayuno de frijoles, arroz y chocolate caliente, llamamos a nuestro contacto en Segovia, quien estaba fuera del pueblo en ese momento, así que nos refirió a Pedro Baena, un hombre calvo y jovial de 48 años perteneciente a la junta de la asociación mutual que maneja Cogote, una de las minas de oro más grandes de la región que aún no es explotada por una multinacional. Pedro se ofreció a mostrarnos las instalaciones de la mina y a explicarnos los principales problemas del pueblo. Lo encontramos en una moderna oficina no muy lejos de la plaza. De ahí viajamos en auto hasta la nueva planta de tratamiento de oro de Cogote.

—El trabajo del minero es lo más duro que hay—, dijo Pedro, mientras ascendíamos una pendiente ubicada sobre la entrada de la mina que da nombre a la asociación.

Decenas de mineros ingresaban por un hoyo oscuro formado por pilones de madera desgastada que se perdía en las entrañas de la tierra. Llevaban una especie de tela de varios metros cuadrados llamada catanga que se utiliza en los socavones para transportar bultos de piedra de un lado a otro.

—A cualquiera de nosotros que nos haya tocado trabajar en eso sabe que es verdad. Uno con una catanga en la espalda todo un día, casi que lamiendo la piedra con la boca mientras avanza agachado por un camino bien bajo o una subida bien pendiente: uno se acuerda de la mamá.

—Uno entra a la mina y no sabe si sale—dijo Fabián Tirado, un miembro de la asociación de estatura media, nariz pronunciada, que decidió acompañarnos.

Alrededor del 80% de la población de Segovia vive o depende del oro, según las organizaciones mineras locales. Tal dependencia se debe en gran medida a que Segovia, así como Remedios, Zaragoza, El Bagre y otros municipios de la zona, fue fundado como un caserío de buscadores de oro. El crecimiento estuvo ligado al de la Frontino and Bolivia Company, una empresa minera inglesa fundada en 1852 con la ayuda de un ex ministro de relaciones exteriores de Colombia. En 1868, esa compañía compró los derechos de la mayor parte de las minas de los alrededores de lo que entonces era un minúsculo poblado llamado Tierra Adentro. La riqueza de los yacimientos impulsó la construcción del ferrocarril en Antioquia y, de paso, contribuyó al crecimiento del caserío. En 1877, Segovia recibió oficialmente su nombre y en 1885 fue reconocido como un municipio independiente. Desde entonces, el oro ha mantenido al pueblo. Sin él, Segovia carece de sustento, tanto existencial como económico.

Pedro aseguraba que el gobierno quiere acabar con la pequeña minería que mantiene al pueblo. El ataque contra asociaciones como Cogote viene desde el gobierno de Álvaro Uribe, nos dijo mientras continuábamos subiendo. Fue en esa época cuando se vendieron los títulos mineros de casi todo Segovia a Gran Colombia Gold, una multinacional canadiense. Al día siguiente, de hecho, habría un plantón en la plaza del pueblo que nos ayudaría a entender mejor el tema, nos dijo Pedro.

El sol se reflejaba en las piedras blanquecinas que tapizaban el camino. Enormes estructuras metálicas similares a silos se erguían unos cincuenta metros más arriba. Antes de llegar, le pregunté a Pedro sobre las bandas criminales. Se detuvo y buscó la sombra de un yarumo cercano para escapar del sol. En voz un tanto más baja, me dijo que ese era un problema importante, pero que no se podía hacer mayor cosa al respecto. A varios miembros de Cogote los habían amenazado.

—Aquí aparecen grupos y si usted está trabajando y le dicen, “paga o se muere”, pues toca—me dijo encogiéndose de hombros —. Coja la parte que me pide, hermano. ¿Qué más vamos a hacer? Nos están obligando. Uno cómo va a querer patrocinar a alguien que le quiere hacer daño. Todo el que tenga un arma le gana a uno.

—A todos nos ha tocado—dijo Fabián que se había acercado en silencio. —Aquí tiene uno que tener pies de plomo porque si no sale corriendo con cada amenaza.

Después de un tour por las costosas y nuevas maquinarias que había adquirido Cogote, regresamos a una tienda a la salida de la bocamina. Media docena de mineros en uniforme amarillo y verde esperaban su almuerzo sentados alrededor de una mesa de madera sin pulir. Mientras comíamos un pedazo de carne asada con frijoles, arroz y plátano maduro, preguntamos si era posible ingresar a los socavones. Pedro dijo que tal vez podríamos entrar al día siguiente, después del plantón. Pero si nos interesaba ver cómo se sacaba de manera informal el oro del río, quizá alguien nos podría acompañar en ese momento. Echó un vistazo a su alrededor y le hizo señas a un hombre panzón de cachetes redondos y ojos claros. Raúl Legarda nos llevaría, dijo, sin darle opción a protestar.

* * *

Esa tarde, dejamos la mina y bajamos unos cinco kilómetros en el auto de Raúl hasta la Cianurada, una quebrada poco profunda de aguas marrones donde se vierten gran parte de los desechos de las minas y del pueblo. Un par de meses atrás, Raúl, de 55 años, había comprado un automóvil para poder dejar de una vez por todas el trabajo bajo tierra. Se había adentrado en los socavones por primera vez a los 15 años, pero desde los nueve, cuando cambiaba buñuelos por roca molida, vivía del oro. Ahora estaba decidido a dejarlo de lado, porque se había convertido en Testigo de Jehová. Solía ser borracho, nos platicó, un mujeriego que estuvo a punto de perder a su esposa y sus tres hijas por tener otra mujer, algo relativamente común en el pueblo.

—La mayor parte del trago en la calle trae problemas en el hogar—nos dijo mientras esquivaba los baches y las rocas de la carretera de tierra que conducía a la quebrada. —Y hay que tener en cuenta la cuestión del peligro porque en la cantina cualquiera se enamora de usted. Todos somos bonitos si tenemos plata.

Motos, volquetas y hombres a caballo cruzaban el camino enlodado que seguía el cauce de la Cianurada. Al igual que el pueblo, la quebrada ha cambiado de lugar varias veces, siempre en función del oro. Su lecho se ha movido como resultado del trabajo de decenas de retroexcavadoras, dragas y motobombas.

Salimos del auto y cruzamos la débil corriente hasta llegar a una montaña de lodo cubierta por un toldo negro. En la sombra, un hombre de sombrero de paja blanca caído, botas de caucho, sudadera azul y camiseta roja empapada de sudor, utilizaba una pala para recoger la arena alrededor de la manguera de succión de una motobomba. Al acercarnos, continuó escarbando sin prestarnos atención.

La mayor parte del agua que pasa por la Cianurada no es apta para consumo humano, según un estudio de una corporación ambiental. Tiene exceso de mercurio y, en ciertos lugares, altas concentraciones de las bacterias que normalmente se encuentran en el excremento humano. Las personas de la región evitan meterse o beber su agua. Varios aún recuerdan haber visto las playas atiborradas de peces muriendo. Saltaban a la orilla para huir del cianuro que bajaba con las toneladas que botaba la multinacional Frontino Gold Mines Limited. Al poco tiempo, centenares de gallinazos se acercaban para devorar las doradas y los bagres que agonizaban sobre la arena. En ocasiones, la gente pobre del pueblo recogía y comía los que sobraban.

En 2009, un estudio de la ONU concluyó que el área alrededor de Segovia era la más contaminada con mercurio del mundo. Este metal se utiliza para recoger polvo de oro en la arena o la roca molida y reunirlo en una amalgama sólida color plomo. Esa amalgama después se quema para evaporar el mercurio y así separarlo del oro. Como parte de ese proceso, el mercurio pasa a ser parte del aire. En 2009, en ciertos lugares del pueblo, los niveles llegaron a ser 1 000 veces superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. En 2013, otro estudio encontró que Colombia era el tercer país con mayores niveles de contaminación de mercurio en el mundo. En respuesta, el Congreso sancionó una ley que establece 2018 como el límite para eliminar el uso de este elemento en el país. Desde entonces, los niveles de contaminación han descendido radicalmente, lo que no significa que el pueblo aún no tenga serios problemas. La cantidad de úlceras, los altos niveles de impotencia sexual y el gran número de trasplantes de hígado entre sus habitantes son sólo algunos de los efectos que pueden estar ligados a la contaminación de mercurio en el aire y en aguas como las de la Cianurada.

Es difícil cuantificar el daño ambiental que causa el oro. En la costa Pacífica, el brazo de un río de cerca de 150 kilómetros de largo desapareció luego de que decenas de retroexcavadoras socavaran su cauce. De acuerdo con la Brigada Contra la Minería Ilegal, recuperar la zona puede tomar más de un siglo y costar más de 30 millones de dólares. Según la Policía, la minería ilegal aurífera ha destruido 95 000 hectáreas de bosques o selvas, 278 veces el tamaño de Central Park en Nueva York o el equivalente a más de la mitad del célebre parque natural Masái Mara en Kenia. En ese sentido, el daño de la Cianurada es una pequeña muestra de lo que está sucediendo.

Protegiéndose bajo el toldo, Raúl nos llamó a su lado. Sonriendo, señaló una especie de tapete roído, ubicado en un tablón de madera inclinado, sobre el cual la motobomba lanzaba agua y arena. Es una alfombra brasilera, nos dijo. El agua empujaba la arena a través de las fibras, donde quedaba atrapado el oro. Al final de la semana, Giovanny, el hombre del sombrero de paja caído, limpiaba la alfombra y de ahí sacaba unos dos sacos de lodo reducido para llevarlos a un beneficiadero o planta de tratamiento en el pueblo. Cada una o dos semanas salían alrededor de cinco castellanos de oro, 23 gramos, unos 500 dólares. De eso, tendría que pagar unos 60 dólares a los hombres que de vez en cuando se le acercaban a cobrarle por el uso de la motobomba. No sabía a qué grupo pertenecían, pero consideraba que lo que pagaba era un precio bajo comparado con la posibilidad de la muerte.

Asintiendo con la expresión propia de un conocedor, Raúl le pidió a Giovanny que nos enseñara el oro. Sin mayor cambio de expresión, se acomodó el sombrero y enterró suavemente la pala en un montón de lodo grisáceo a su lado. Lo humedeció en un charco y giró la cabeza hacia nosotros. Al ver que no decíamos nada, dio un paso hacia el sol. Bajo la luz del mediodía, el lodo brillaba. Diminutos destellos dorados iluminaban el fondo de la pala.

—A ese oro es al que llaman “polvo de cara”—dijo Raúl, antes de enfilar hacia una figura solitaria a unos trescientos metros.

El hombre en la lejanía se tostaba bajo el sol junto a un cajón de madera. Raúl nos había hablado de él en el camino. Hernando Carrillo es uno de los últimos mineros artesanales de Segovia. Lo conocía desde hacía cuarenta años, cuando ambos empezaron a barequear o buscar oro en una quebrada ya estéril llamada el Aporreado. Raúl atravesó una curva de la quebrada y saludó a su compañero. De pelo negro con reflejos blanquecinos, piel morena curtida y músculos tersos que asomaban bajo una camisa antaño blanca abierta hasta el ombligo, Hernando Carrillo se acercó a nosotros y extendió su mano derecha. Un enorme callo semejante a un guante amarillento cubría el interior de su palma.

Federico Ríos / Native Agency

—Yo trabajo cajoneando, a mí no me gustan esos motores—dijo. —Yo trabajo a mano. He tenido la forma de comprar, pero a mí eso no me interesa. Eso es muy problemático. Uno que páguele finca a este, que tanto pa’ aquí, que tanto pa’ allá—. Tomó una pala llena de huecos y recogió un poco de arena en la punta. —No. Uno así en cambio saca poquito, pero todo es para uno. Yo no le pago nada a nadie —dijo, lanzando la arena sobre un tapete dentro del cajón.

Volvimos al auto y, cerca de una hora después, varios kilómetros quebrada abajo, Raúl lo detuvo abruptamente justo antes de una curva. Cuatro motobombas rugían en una especie de ensenada oculta tras un muro de árboles.

—Esto les va a interesar— dijo.

Nos adentramos por una brecha en los matorrales hasta llegar a una especie de escorial de barro y pasto rodeado por una piscina de aguas oscuras en medio de la Cianurada. A izquierda y derecha, como si se tratara de un reflejo, flotaban dos muelles sostenidos por barriles vacíos y cargados con dos motobombas cada uno. Sobre las dragas, dos jóvenes en pantaloneta y botas de caucho observaban un punto de donde surgían burbujas en el agua marrón. No muy lejos, botellas plásticas, bolsas y envases desteñidos flotaban entre una espuma grasienta que recordaba el caño de una ciudad. En segundos, las burbujas aumentaron de tamaño. A lado y lado, emergieron cabezas envueltas en wetsuits y protegidas por una careta de buceo sobre un respirador. Un tubo naranja conectaba la escafandra de tela con un compresor sobre la draga. Por cerca de un minuto, los buzos nos observaron a través de sus caretas. Un joven saltó a tierra desde uno de los muelles y Raúl se abalanzó sobre él. Lo abrazó y nos indicó que no había problema.

—Es un sobrino mío.

Las dragas con buzo existen desde hace por lo menos veinte años, dijo Raúl. La persona bajo el agua se encarga de aspirar la arena en el fondo del río con la manguera conectada a la motobomba. La arena pasa a una estructura de madera donde se filtra el oro por medio de una tela o algún otro material. Wilman, el sobrino de Raúl, dijo que cuando les iba bien sacaban uno o dos castellanos cada dos o tres días, entre 4.6 y 9.2 gramos, unos 100 o 200 dólares. Cada par de semanas o cada mes les cobraban 60 dólares por trabajar en la zona.

En medio de la piscina artificial de la Cianurada, los buzos se sumergieron nuevamente luego de un par de fotos. Un adolescente de unos 14 o 15 años nadaba no muy lejos de la draga. Se hundía, giraba sobre sí mismo y luego se quitaba el pelo húmedo de la cara con las manos. Antes de partir, nos hizo un leve gesto con la cabeza, escupió un arco de agua y se volvió a perder bajo la espuma.

* * *

Poco antes del anochecer cruzamos el pueblo en el auto. El sol teñía de dorado las paredes polvorientas de las casas. En la puerta de un billar llamado El escorpión una o dos máquinas tragamonedas permanecían ocupadas por hombres mayores. Detrás de ellos, cuatro mineros jugaban naipes sobre una mesa cubierta por un mantel verde. A menos de una cuadra, una tienda que vendía riendas, espuelas, sillas para montar y otros artículos para caballos reforzaba la idea de Segovia como una mezcla entre Las Vegas y un caserío del viejo oeste estadounidense.

—Igual la cosa ha cambiado mucho— dijo Raúl. —Hacia finales de los noventa los periodistas que llegaban al pueblo andaban con una escarapela que decía ‘Somos periodistas. No nos maten, por favor’.

Al girar una curva a las afueras del pueblo, un policía nos pidió que nos detuviéramos. En la región, los extraños suelen despertar sospechas. La guerra por el control de la zona se remonta a los años ochenta. A finales de 1988, en Segovia, un comando paramilitar relacionado con Fidel Castaño, uno de los fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), asesinó a por lo menos 43 personas e hirió a casi 50 más. Diez años más tarde, un atentado a un oleoducto por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) produjo un incendio, acumulación de gases y una explosión en Machuca, un corregimiento de Segovia, que calcinó a 84 personas y produjo quemaduras a 30 más. Según el Centro de Memoria Histórica, entre 1982 y 2014, hubo por lo menos 24 masacres entre los dos pueblos.

El oro jugó un papel importante en los motivos de la mayoría de estos hechos. Al menos desde finales de los ochenta, las ganancias que deja el metal siempre han atraído a los criminales. La extorsión era y es común en el pueblo. Lo que ha variado es el grado y la manera en que se cobra. En los ochenta, los grupos al margen de la ley se limitaban a pedir dinero a algunos comerciantes. A mediados de los noventa incluso llegó a circular el rumor de que se iba a cobrar una extorsión en cada casa. “Todos, absolutamente todos, teníamos que pagar—me dijo un comerciante que ha mantenido un supermercado en Segovia durante más de 20 años—. Primero era la guerrilla, después fueron los paras y ahora las bandas criminales”.

En el año 2000, el Bloque Metro de las AUC recobró el control de Segovia y sus alrededores luego de un periodo dominado por el ELN y las FARC. Abrieron una bocamina conocida como La Batea, que conectaba con la mina El Silencio, la más grande del área, y dieron vía libre a la producción de oro. Todo el que quisiera entrar podía hacerlo. Un puesto de control entregaba dinamita y controlaba a la salida el mineral que se extraía. Los paramilitares se quedaban con el 55% y entregaban el resto al minero. El alcalde de turno recibía el equivalente a 17 000 dólares mensuales, de acuerdo con un funcionario local al que luego le ofrecieron el mismo negocio.

Entre 2003 y 2006, el proceso de desmovilización de los paramilitares dejó un vacío de poder que poco a poco fue ocupado por bandas criminales. Inicialmente, Los Rastrojos tomaron el control. El oro luego atrajo a los Urabeños, hoy Clan del Golfo, y a partir de entonces comenzó una lucha cuyo recrudecimiento, hacia 2011, llamó la atención de la Policía. Ese año, los enfrentamientos entre grupos al margen de la ley comenzaron a escalar en todo el país. Tanto fue así que 2011 fue el primer año, desde 2002, en que el número total de homicidios en Colombia aumentó con respecto al año anterior, en gran medida debido al incremento de la violencia en el nordeste antioqueño.

En retrospectiva, las razones son obvias. De hecho, sorprende que el gobierno no hubiera anticipado lo que se avecinaba. La crisis económica de 2007, inducida por la burbuja inmobiliaria estadounidense y cimentada con la quiebra de bancas de inversión como Lehman Brothers y Bear Stearns, tuvo como efecto un problema de liquidez a nivel mundial y un temporal abandono de los mercados bursátiles. Temerosos, los inversionistas se refugiaron en el oro, el bien de consumo por excelencia y quizás el único que ha logrado preservar su poder adquisitivo por más de 3 000 años.

Entre 2007 y 2012, el precio promedio anual de una onza de oro pasó de casi 695 dólares a más de 1 668, un incremento de alrededor de 240 por ciento. Desde 2009, los bancos centrales de países como China, Rusia, Paraguay y Turquía compraron centenares de toneladas de oro en un esfuerzo por proteger sus economías de una crisis que parecía no tener fin. En 2012, el volumen de compra ascendió a casi 590 toneladas, el más alto en 50 años. En línea con lo que sucedía en el resto del mundo, la producción anual en Colombia entre 2007 y 2012 pasó de aproximadamente 15,5 toneladas a cerca de 66, la más alta desde que se tienen registros, de acuerdo con la Agencia Nacional Minera. (En 2015, la producción fue de alrededor de 60).

El Ministro de Defensa y la cúpula militar sabían que gran parte de la producción había sido impulsada por las FARC y el ELN, así como por bandas criminales como Los Rastrojos y el Clan del Golfo. La minería ilegal de oro había crecido inversamente a las hectáreas cultivadas de hoja de coca, que, según Naciones Unidas, habían descendido de casi 99 000 en 2007 a alrededor de 47 000 en 2012. El oro desplazaba al narcotráfico como el negocio predilecto de las guerrillas y el crimen organizado. En 2013, el Ejército valoraba las ganancias de la venta de un kilogramo de cocaína para exportación en alrededor de 2 040 dólares, dado un costo de producción de aproximadamente 540 dólares y un precio de venta de 2 580. Un kilo de oro, en contraste, podía dejar ganancias por 19 000 dólares, pues tenía un costo de producción aproximado de 16 000 y un precio final de casi 35 000.

En octubre de 2012, un nuevo decreto dio vía libre a la Policía para que destruyera retroexcavadoras y maquinaria pesada que estuviera siendo utilizada para la extracción ilegal de minerales. En 2013, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Fiscalía iniciaron operaciones conjuntas en ocho departamentos del país. Ese mismo año, el Ministerio de Defensa prometió un ataque frontal.

Pero es difícil luchar contra un bien de consumo que es por naturaleza legal. La producción, transporte y venta de oro nunca han sido objeto de mayores normas. Desde hace más de cuatro siglos, cualquier persona podía acercarse al lecho de los ríos para extraer las pequeñas partículas de metal que brillaban entre la arena. No es ilegal poseer ni transportar oro de un lugar a otro. Ni siquiera importa la cantidad transportada. Si las autoridades detienen a una persona con varios kilos, casi nunca sucede nada. De hecho, desde 2012 la Policía sólo pudo incautar 60 kilos de un total de una tonelada que detuvo en diversos retenes y redadas. En ese mismo periodo se decomisaron más de 500 toneladas de cocaína. En comparación con las drogas, el riesgo de traficar con oro es insignificante.

La minería ilegal aurífera ofrece otra ventaja para las organizaciones criminales: no requiere de mayor esfuerzo. De la parte dura se encargan los mineros. El trabajo de los grupos al margen de la ley se limita a cobrar y, en casos extraordinarios, asesinar a los que se resisten a dar su pago. Bastan un par de llamadas o un par de visitas para obtener millones de dólares. Detener la minería ilegal puede ser una tarea sencilla en áreas recónditas donde un puñado de mineros explotan un yacimiento, pero es casi imposible en lugares como Remedios y Segovia, donde la minería tiene un arraigo de varios siglos.

El policía que nos detuvo inspeccionó nuestros papeles y nos ordenó bajar del auto. Luego de una requisa, Federico se acercó a uno de los agentes y le preguntó si podía tomarle una foto. El hombre lo observó con desconfianza, pero Federico insistió, señalando con el lente de la cámara el dedo anular de la mano derecha del uniformado, donde descansaba un enorme anillo de oro tallado con la forma del rostro de Jesús.

—Acá toca estar de la mano del Señor porque esto es una calentura—dijo el policía, extendiendo su puño cerrado.

* * *

Federico Ríos / Native Agency

Hacia las nueve y media de la mañana del día siguiente, no había un solo comercio abierto cerca de la plaza de Segovia. Grupos de mulas atravesaban las calles desiertas del pueblo en dirección de las minas. Militares con rifles de asalto patrullaban los alrededores en motos de la Policía. En el parque central, casi cuatrocientas personas aguardaban bajo la sombra de los árboles. En su mayoría mineros, todos observaban sin mucho entusiasmo una tarima ubicada en el extremo opuesto de la iglesia.

Era por lo menos el segundo plantón del año. Pedro Baena nos había dicho que el propósito esta vez era compartir lo sucedido en un reciente viaje de la Mesa Minera a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Washington. La Mesa se había establecido en 2015 a raíz de un problema legal y social que enfrenta a casi una tercera parte de la población de Segovia con Gran Colombia Gold, “la empresa”, sin más, para la gente de la región.

En 1910, la International Mining Company, una empresa estadounidense, compró los títulos de la Frontino and Bolivia Company, la compañía en torno a la cual se fundó Segovia a finales del siglo XIX . Ese mismo año, formó la Frontino Gold Mines Limited. Esta empresa continuó extrayendo oro de las minas de Segovia hasta 1977 cuando una abrupta caída en los precios del metal la condujo a la bancarrota. Dado que los estadounidenses no tenían dinero para pagar las pensiones de los trabajadores, se firmó un concordato de un año para que una administración continuara la producción de oro en las minas. El concordato, prorrogado anualmente hasta 2004, dejó que más de 1 500 mineros laboraran por más de 27 años en las minas de la Frontino. El mismo documento permitió que, durante la misma cantidad de años, otros centenares de mineros, incluyendo los fundadores de Cogote, exploraran e hicieran productivos túneles y socavones abandonados por los estadounidenses. En 2010, durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, Gran Colombia Gold compró Frontino y asumió la carga pensional de la empresa, alrededor de 210 millones de dólares. Casi de inmediato, despidió a centenares de mineros, inició procesos de mejoramiento y, más adelante, empezó a acorralar a los mineros que habían rescatado los túneles y socavones que la Frontino había abandonado hacía casi tres décadas. Ahora los mineros, entre ellos los asociados de Cogote, reclaman los títulos como suyos. Después de todo, argumentan, ellos fueron los que invirtieron su tiempo y su dinero en la apertura y adecuación de esas minas.

—Si pelea quieren, pelea van a tener—dijo desde la tarima Jaime Alonso Gallego, un hombre fornido de cabeza rapada, gorra con la bandera cubana y un pin del Che Guevara en una camisa blanca y gris de manga corta.

A mi alrededor, la gente alzaba los puños, vitoreaba y aplaudía. Un enorme hombre de pelo negro atado en una cola de caballo que le caía hasta la espalda sobresalía entre los demás. Más tarde se presentaría como un campesino, pero sus botas de combate recién lustradas y su físico de luchador desentonaban. Asentía apretando los labios mientras Gallego hablaba sobre “la empresa” y su colusión con los gobiernos actuales y pasados para acabar con los pequeños mineros. En Segovia se culpa al ex presidente Uribe del ingreso y el poder que hoy ostenta la multinacional.

—¡Guerra! ¡Guerra! —gritó un hombre a mi lado luego de que Gallego afirmara que quizás era necesario reactivar el paro—. La multinacional no quiere que los mineros trabajen. Ofrecen subcontratos injustos y no vamos a negociar a menos que eso cambie.

De pie, la gente aplaudía. Dos policías conversaban en medio de la multitud en tanto las motos con los militares y sus rifles seguían dando vueltas. Una ambulancia permanecía detrás de la tarima. Durante una pausa entre los discursos, un hombre de casi dos metros, camiseta sin mangas, bigote tupido y cabello al ras se me acercó con paso inseguro. Cambió de mano una lata de cerveza y me saludó efusivo, como si nos conociéramos de antes.

—Esos son los españoles que se están disfrazando de multinacional para volver a robarnos nuestras riquezas—me dijo bajando la voz antes de mirar a ambos lados. —¿Quién hace más daño? ¿Los franceses botando bombas atómicas al mar o los pequeños mineros? —Me miró a los ojos y se golpeó el pecho. —Yo llevo 33 años en la minería y véame. ¿Acaso soy deforme?

El plantón terminó al cabo de un par de horas de discursos. Al final de la última intervención, se pidió dinero para poder pagar los viajes de la Mesa y los gastos legales. El gigante de camiseta sin mangas y un compañero recolectaron billetes y monedas en bolsas plásticas oscuras. Los comercios no tardaron en abrir. Camino a nuestro hotel, un hombre sacó la cabeza por la ventana trasera de un bus mientras pasaba frente a un grupo de policías. «Huele a muerto», murmuró a escasos metros de nosotros.

* * *

Esa tarde, nos apresuramos hacia Cañaveral, un corregimiento invisible en mapas, donde debíamos entrevistar a miembros de las FARC sobre minería ilegal. Nos interesaba saber cuánto era el porcentaje que cobraban a través de extorsiones —lo que a veces llaman “los aportes voluntarios” —, y desde cuándo utilizaban el oro como un método de financiación. Provistos de cascos y teléfonos móviles sin señal, partimos en las parrillas de dos mototaxistas a quienes acabábamos de conocer a las fueras de Segovia. Disponíamos de unas cuatro horas para recorrer una treintena de kilómetros por una carretera maltrecha, entrevistar a los guerrilleros y regresar antes de que se ocultara el sol. Varias personas nos habían advertido sobre los peligros de transitar por esa vía en la oscuridad. Las FARC, el ELN y por lo menos tres bandas criminales aún se disputaban el control del oro y de sus negocios asociados en la región.

Con el sol aún sobre nuestras cabezas, las motos doblaron rápidamente la curva donde hacía un par de días habíamos vistos a los buzos. El zumbido de las dragas se perdió entre los árboles que separaban la piscina artificial del camino mientras nos alejábamos esquivando rocas y charcos color hormiga. Durante unos veinte minutos, avanzamos con el río a nuestra izquierda. Cada uno o dos kilómetros nos topábamos con una casa de madera sobre el camino. Los grafitis en las paredes servían como un indicador del grupo que controlaba la zona. Las letras s.h.n, Seguridad Héroes del Nordeste, una organización criminal relacionada con Los Rastrojos dieron paso al ELN y finalmente a las FARC cuando llegamos a Cañaveral.

A la entrada, un mural amarillo, azul y rojo de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, fundador de las FARC, daba la bienvenida a los visitantes. Dos calles y unas treinta casas alojaban a las poco más de 200 personas que viven allí. La mitad de ellas se sostiene del oro y la otra de la venta de maderas. Nos detuvimos a esperar y beber una cerveza en una tienda. No había mayor movimiento. Tres hombres bebían en el primer piso cantando vallenatos que una rocola reproducía a todo volumen. A cada lado de la tienda había dos discotecas cerradas. Una de ellas anunciaba un show de striptease y espuma para el sábado siguiente. La señal de los teléfonos iba y venía. No habíamos recibido mensajes posponiendo o cancelando la cita, así que decidimos esperar.

Poco a poco el calor amainaba. Bebimos dos cervezas y luego decidimos dar una vuelta. En la única estación de gasolina, un monumento de alrededor de dos metros de altura recordaba una masacre. En 1983, paramilitares comandados por Fidel Castaño reunieron a toda la población de Cañaveral. Con una lista, seleccionaron a todos aquellos relacionados con grupos de izquierda. Los mutilaron y los asesinaron. Nadie sabe el número concreto de víctimas, pues muchos de los cuerpos se lanzaron a ríos y otros tantos no se pudieron identificar. Dos de los cadáveres eran de niños de alrededor de cuatro años.

A unos trescientos metros, ya llegando al final del caserío, un aviso de más de dos metros con dos fotos de mujeres en ropa interior identificaba una casa recubierta de polisombra negra llamada El Chochal. Al vernos, una mujer en pantalones cortos salió a saludarnos. Tenía cabello claro, una sonrisa infantil y una cicatriz que le atravesaba el rostro de lado a lado. Aún no abrían, nos dijo, a pesar de que no le habíamos hecho ninguna pregunta. No obstante, si esperábamos alrededor de una hora, empezaría la música. Una chica de unos dieciséis o diecisiete años se acercó: era hermana de la primera. Empezó a bailar sugestivamente mientras su hermana continuaba hablándonos. En el fondo del local, una perra alimentaba a una camada de cachorros de pocos días de nacidos.

Ambas eran de Medellín y estaban viajando por el nordeste desde hacía dos meses. Habían estado en Segovia, en el grill Las Gatas, y en otros pueblos más. Estaban en Cañaveral desde hacía un mes. El trabajo no era malo, decían. Cobraban el equivalente a 17 dólares por el rato y setenta centavos por cada ficha de trago al que las invitaran. En El Bagre, un pueblo minero más abajo, una vez un hombre les había pagado el servicio con una pepita de oro. En El Chochal, en un día bueno, podían tener ocho o diez clientes. Seis niñas trabajaban en el local, una por cada habitación.

La luz dorada de la tarde comenzaba a perderse cuando regresamos a la tienda. Días después nos enteramos de que los miembros del Bloque Magdalena Medio de las FARC habían tenido un contratiempo y no habían logrado avisarnos. Ya cansados, llamamos a los mototaxistas y subimos en las motos. Las FARC cobran un porcentaje de las ganancias de lo que se extrae en su territorio, al igual que el ELN y las bandas criminales. De acuerdo con inteligencia militar, en 2014 el Frente 29 de las FARC, en el Pacífico colombiano, recaudaba 50 millones de dólares anuales a través de la minería de oro.

Entramos a Segovia ya caída la noche. Una mujer vendía arepas cocidas en un asador de gas último modelo. En el grill Las Gatas, ocho mujeres hacían las rondas. Una de ellas tenía un ala tatuada en cada una de sus nalgas, un lobo en la espalda, un sagrado corazón en el espinazo, un perrito en la parte baja de la espalda, el escudo del Deportivo Independiente Medellín con un sombrero de vaquero en los senos falsos, un cangrejo en el estómago y la balanza de la justicia sobre el ombligo. Le bailaba desnuda a un grupo de ocho mineros que pedían cerveza tras cerveza e intentaban tocarla. Raúl, quien había prometido acompañarnos esa noche, se encontraba en una reunión de los Testigos de Jehová.

Esa noche, un breve silencio me despertó hacia las tres de la mañana.

* * *

Federico Ríos / Native Agency

Horas más tarde, a trescientos metros bajo el suelo, estábamos mirando una veta de cuarzo brillante que atravesaba de lado a lado las paredes de la mina de Cogote. En ocasiones hay tan sólo unos diez o quince gramos de oro por tonelada de roca, nos dijo el ingeniero de Cogote antes de entrar. Omar Marín, un concejal y asociado de Cogote de unos cuarenta años, cuerpo macizo y pálidos ojos azules, iluminó la veta con la linterna de su casco. Usaba camiseta amarilla y pantalón verde, el uniforme de la mina. Acomodó la linterna con sus manos y apuntó hacia un conjunto de destellos dorados incrustado en el cuarzo. La pirita, un mineral del grupo de los sulfuros también conocido como “oro de los tontos” u “oropel”, indica la presencia del oro, nos dijo adentrándose en un túnel cercano. Lo seguimos mientras Raúl resoplaba más atrás.

La mina se compone de una guía o túnel principal, llamado cruzada, y de varios niveles o túneles que la cortan de manera horizontal. El propósito de cada mina es explotar las vetas de oro que la recorren. Para ello, los topógrafos y los ingenieros se encargan de dar instrucciones a los frenteros, los mineros encargados de buscar y abrir camino con dinamita, para que persigan o hallen las vetas a través de la montaña. En ocasiones esto significa subir o bajar por los niveles en cortes verticales llamados piques. En minas como El Silencio hay 44 niveles, cada uno con numerosos piques. En Cogote, hay ocho niveles conectados por piques que descienden casi 250 metros bajo la cruzada principal. Hay miles de metros de pasadizos, muchos provistos de rieles para sacar la roca, por lo que se necesitan más de dos días para recorrerla por completo.

El túnel nos llevó hacia un pique por el que descendimos con dificultad. Para los que entran por primera vez, es usual tropezar y golpearse. Hay pasadizos de alturas inferiores a 1,40 o incluso 1,20 metros. Los mineros recorren a diario esos mismos pasadizos cargando más de 70 kilogramos de roca en la espalda. En un recodo del túnel, Raúl nos dio alcance. A nuestro alrededor, las paredes sudaban. Él solía dormir en esa esquina cuando llegaba borracho al primer turno, dijo, señalando una hendidura.

—Ahí la mina ya estaba medio seca. Después de la quiebra de la Frontino eso todo estaba sepultado y el agua le llegaba uno a los testículos. Subía como cuarenta centímetros. Así trabajaba uno en el 93 o 94—dijo tocando la pared.

Una enorme cucaracha descansaba sin inmutarse en la pared opuesta. A lo lejos, se escuchaban los pasos de los mineros sobre los charcos. Más de 600 personas trabajan en Cogote en tres turnos de ocho horas. La mayoría son catangueros, mineros rasos que se encargan de transportar los bultos de piedra de entre 50 y 75 kilos en la espalda. Ahora amarran los bultos a una especie de arnés, pero anteriormente lo llevaban en catangas, que además les servían para limpiarse el sudor. En cada turno, los catangueros hacen entre quince y veinte viajes de por lo menos 300 metros, muchas veces en subida. Cada nivel tiene tubos surtidos por quebradas subterráneas donde los mineros llenan sus cascos de agua para verterla sobre sus cuerpos y refrescarse. En la mina, la temperatura a menudo supera los 30°C.

Tras un ascenso de unos 200 metros desde un nivel inferior, Omar miró de reojo a Raúl y dijo: “No hay trabajo más duro que el del minero”. El mantra es cierto no sólo por el esfuerzo físico, sino también por los réditos económicos. Las ganancias de los mineros varían de semana a semana. La mayoría trabaja a destajo, a cambio de un porcentaje de lo que saca, así que sus ganancias semanales pueden ir de los 1 000 o 2 000 dólares a menos de 100. Una mina pequeña como Cogote puede producir casi 30 kilogramos de oro en un buen mes, más de 125 millones de dólares al precio actual. (En 2015, Segovia produjo más de 3,5 toneladas del metal, aproximadamente 140 millones de dólares). La cantidad puede ser una décima parte de eso en un mes malo. Sudando lo mismo, realizando el mismo número de agotadores viajes, acarreando la misma tonelada a lo largo de tres o cuatro kilómetros, un minero puede obtener una fortuna y otro puede no sacar lo suficiente para comprar comida. “Hoy puedo no tener nada, pero mañana puedo ser uno de los ricos del pueblo”, me dijo Omar.

El aullido del viento recorría los túneles. En las áreas menos húmedas se alcanzaba a percibir el olor de la roca quemada. En el nivel cinco, una docena de catangueros esperaba el inicio de su turno. Al ver la cámara de Federico, empezaron a posar.

—Muchachos, ¿dónde se gastan la plata los que muelen la roca?

—En Las Gatas, claro.

—Pero todos no.

—Muchos sí. La mayoría.

—En el Pajonal, también.

—¿Y cuánto les está quedando semanal de la producción?

—Eso varía. Es que la minería es una aventura.

A unos quince metros de la bocamina, Omar nos detuvo y nos pidió que nos diéramos la vuelta y nos concentráramos en la oscuridad del interior de la mina durante treinta segundos.

“Salir de inmediato a la luz puede dañarles los ojos”, nos dijo.

* * *

Esa tarde, la última que pasamos en Segovia, deambulamos por la plaza después de bañarnos para quitarnos el polvo de la mina. Un dispensador de comida para perros callejeros esperaba visitantes al lado de la alcaldía. Decenas de mineros entraban a compraventas de oro. Carteles junto a la iglesia anunciaban rifas y loterías. Un par de mujeres de cabello morado y azul me lanzaron un beso desde una moto.

Caminé hasta un edificio vacío flanqueado por una discoteca y un almacén de ropa y joyas de fantasía. En el salón comunal, un cubo de vidrio con vista a la calle, me esperaba Medardo Tejada, en sus palabras “el alcalde más huevón que ha tenido Segovia porque no me robé nada”. Manco debido a un accidente con pólvora a los 12 años, usaba gafas de lentes amarillos, una mochila wayúu y una camisa a cuadros roja, blanca y azul. A sus 60 años, había sido testigo de por lo menos 10 asesinatos, me dijo. Como funcionario público, fue uno de los primeros en llegar a Machuca la noche en que la explosión redujo a cenizas a casi todo el caserío. Como alcalde entre 2004 y 2007, tuvo que lidiar con la guerrilla y con los paramilitares.

—El oro los vuelve locos a todos—me dijo.

Las sombras del ocaso se perdían bajo las luces amarillas y rojas de las motos cuando regresé al hotel. Al caer la noche, los bares ya estaban llenos. Invisible, el oro hacía sus rondas en los casinos, iglesias, burdeles, almacenes, mercados y restaurantes. Miles de personas circulaban por las calles entre el ruido de las bocinas y los parlantes. Sobre sus cabezas, el cielo permanecía oscuro.

Federico Ríos / Native Agency

Lo más leído en Gatopardo

Recomendaciones Gatopardo

Más historias que podrían interesarte.

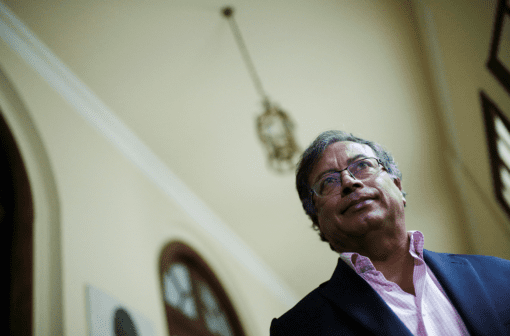

Gustavo Petro: el miedo y la esperanza

Le teme a las alturas pero no a la muerte, habla de sí mismo en tercera persona y no sabe nadar. Es economista, exsenador, exguerrillero, exalcalde de Bogotá y un político que espanta y enfurece a la clase dominante. Artículo publicado originalmente el 26 de mayo de 2022.

Betty, la nuestra

La telenovela más exitosa en la historia vuelve para reafirmar el amor que el público del mundo tiene por un personaje que habita nuestros corazones desde 1999. ¿A qué se debe que aún en la actualidad —más allá de los cuestionamientos y funas a las series del pasado— siga vigente Betty, la fea?

Milagros Rentables

Delirante, provocadora y mesiánica, Regina 11 saltó de los medios a la política en Colombia hace casi treinta años. Fracasó en su aspiración presidencial, pero se mantuvo firme como líder de un culto lucrativo al cual sus fieles le atribuyeron muchas curaciones insólitas provocando que la adoraran como una suerte de semidiosa tangible.